2024年10月1日、東京医科歯科大学と東京工業大学の統合により誕生した東京科学大学(Science Tokyo)は、理事長・学長の2トップ体制のもと、「善き未来」をビジョンに掲げて歩みを始めました。本対談では、大竹理事長と田中学長が設立からの主要な活動を振り返り、その意義と今後の展望を語ります。

「Our Team」を育てる対話─タウンホールミーティングの真価

大竹 11月12日の国府台キャンパスを皮切りに、12月24日までに「タウンホールミーティング」を全キャンパスで計9回開催しました。大学統合の理念と意義を理解してもらうには、理事長や学長と教職員などの学内構成員がが組織や職種の枠を超えて本音で話せる場が必要であり、真の意味での統合を図るにはまず「人と人とがつながる」ことから始めるべきだと考えたからです。9回のうち1回は英語で行い、延べ397人の教職員が参加し、事務職員、教員、URAなど、職種も立場も違う人たちが非常に積極的に発言してくれました。

田中 とても活発でしたね。「時間がない」「声を上げても意味がない」と感じている人ほど、その気持ちにこそ重要なヒントがある─そうお伝えした上で、参加を促し、遠慮なく思いを届けてほしいと呼びかけました。理事長と私が共通して大切にしているのが、「One TeamではなくOur Team」。つまりトップが旗を振るだけでなく、みんなで一緒に考え、悩み、進んでいくチームであることです。このミーティングはその大きな第一歩になりました。

大竹 印象に残ったことがたくさんありました。例えば「研究の多様性は本当に確保されるのか?」という真剣な声や、「新任教員の着任支援をもっと手厚くしてほしい」といった現場のリアルな要望に対して、改めて気を引き締め直しました。こうしたタウンホールミーティングでのやりとりは全学に公開され、要望や意見に対しては具体的な対応を検討しています。決して「聞きっぱなし」ではなく、実際の制度や仕組みに反映させていきます。

田中 「理工学系と医歯学系で就職支援を連携したい」「附属高校との高大連携を強化してはどうか」など、統合した大学ならではの発想もたくさん出てきました。タウンホールミーティングそのものが新しい知の交差点になり得ると感じました。一番の学びは「現場の声にこそ未来がある」ということです。制度設計をする立場として、私たち執行部が知っているようで知らない現実がたくさんある。そのギャップを埋める鍵が、この対話の中にありました。

大竹 今後はテーマ性を持たせたり、もっと小規模な部局単位での開催も予定しています。学生との対話の機会も計画中です。統合したからこそできる対話を、もっと深めていきたいですね。私は、「対話する大学」であることがこれからの大学のスタンダードになると信じています。私たちはそのモデルを皆さんとともに創っていきます。

田中 理事長と私だけでなく、構成員同士が顔を合わせ知り合う場としても大切です。懇親会では部署を越えた交流が育まれ、そこから新たなアイデアが生まれ、共創につながっていきます。「大学を動かすのは構成員一人ひとりの声」です。これからも本音の対話を積み重ねていきましょう。

世界とともに学び、創る─Science Tokyoの国際連携

大竹 本学は「世界と共創するエコシステム」を掲げ、マサチューセッツ工科大学(MIT:アメリカ)、インペリアル・カレッジ・ロンドン(Imperial:イギリス)、アーヘン工科大学(ドイツ)、清華大学(中国)など、世界有数の大学と協定を結び戦略的な連携を推進しています。例えばアーヘン工科大学とは戦略的パートナーシップを締結し、MIT とは原子核工学分野、System Design Management 分野での教育連携、Imperialとはダブルディグリープログラムを実施しています。統合以降、私も理事長として精力的に世界中を飛び回り、教育・研究面での国際化を推進しています。

田中 教育面でも改革が進んでいます。統合前から取り組んできた英語による大学院科目の授業は93%以上に達しており、さらには留学生比率30%を目指し、2030年頃には秋入学を全学に導入することも視野に検討しています。この背景には、我々が育てたい「分野を超え、国境を超えて『善き未来』を切り拓く力を持った人」という人物像があります。こうした人材を育成するために、博士課程では 異なる分野の教員による多分野の指導を導入し、企業メンターによる教育も強化して、研究・教育・社会実装を三位一体で進めています。

大竹 国際連携はもはや選択肢ではなく、スタンダードです。大学は国と国、社会と社会をつなぐ役割も担っていると考えています。その自覚を持って、本学がグローバル・エコシステムの中核となるよう取り組んでいく必要があります。そして、国内外の課題に対して科学の力で挑み応える大学を目指しています。そのためには多様な価値観を理解し、ともに行動できる国際性が大学の中心になければいけません。

田中 本学から世界へ羽ばたく人材を育て、また世界から集まった仲間とともに、「善き未来」を共創するための教育・研究・生活環境をこれからも全力で整えていきます。国際教育とは単に海外に行くことではなく、「世界とともに学ぶ」ということ。日本人学生が国際的な視野を持つだけでなく、留学生も含めて多様な背景を持つ学生が一緒に学び議論し、課題解決に取り組む環境づくりを大切にしています。

医歯理工の融合が拓く社会的インパクト

大竹 大学の使命は学問の深化だけでなく、それを社会還元することにあります。本学は病院やキャンパスを「開かれた知の拠点」として、「善き未来のためのイノベーションの種」を育てていきたいと考えています。2025年7月には、国際医工共創研究院を創設し、従来は閉じた医療空間だった病院を企業・スタートアップと共創する実証の場として再構築しました。

田中 ここでは医歯学系と理工学系の研究者が、研究の最初から同じ場で共創します。診療科とセンターの交点から新たな研究が自律的に誕生する構造は国内でほとんど例がなく画期的です。これまでの本学での医工連携の成果については、リアルタイムで疾患因子を検出する量子センサーや、希少がんの早期発見にSmall data AIを活用する研究、そして触覚を持った手術ロボットの開発などがあり、すでに17社との国内共同研究、8ヵ国との国際連携が進行中です。

大竹 未来の大学像として私たちは学問や組織の壁を取り払い、社会的インパクトを共創する存在にならなければなりません。そのため医歯学と理工学を連携し、「圧倒的な研究力と社会的インパクトの共創」という使命に挑み続けます。

Science Tokyo 誕生からの歩み

2024年10月1日の創立から、2025年7月までの主な活動についてご紹介します。

2024

- 10月1日

- 11月12日~12月24日

2025年

- 2月21日

- 2月28日

- 3月1日

- 4月15日

- 5月17日・5月18日

- 5月26日

- 5月26日~6月2日

- 6月3日

- 7月1日

- 7月29日

I4Collective設立の原点─「I foresee」に込めた未来構想

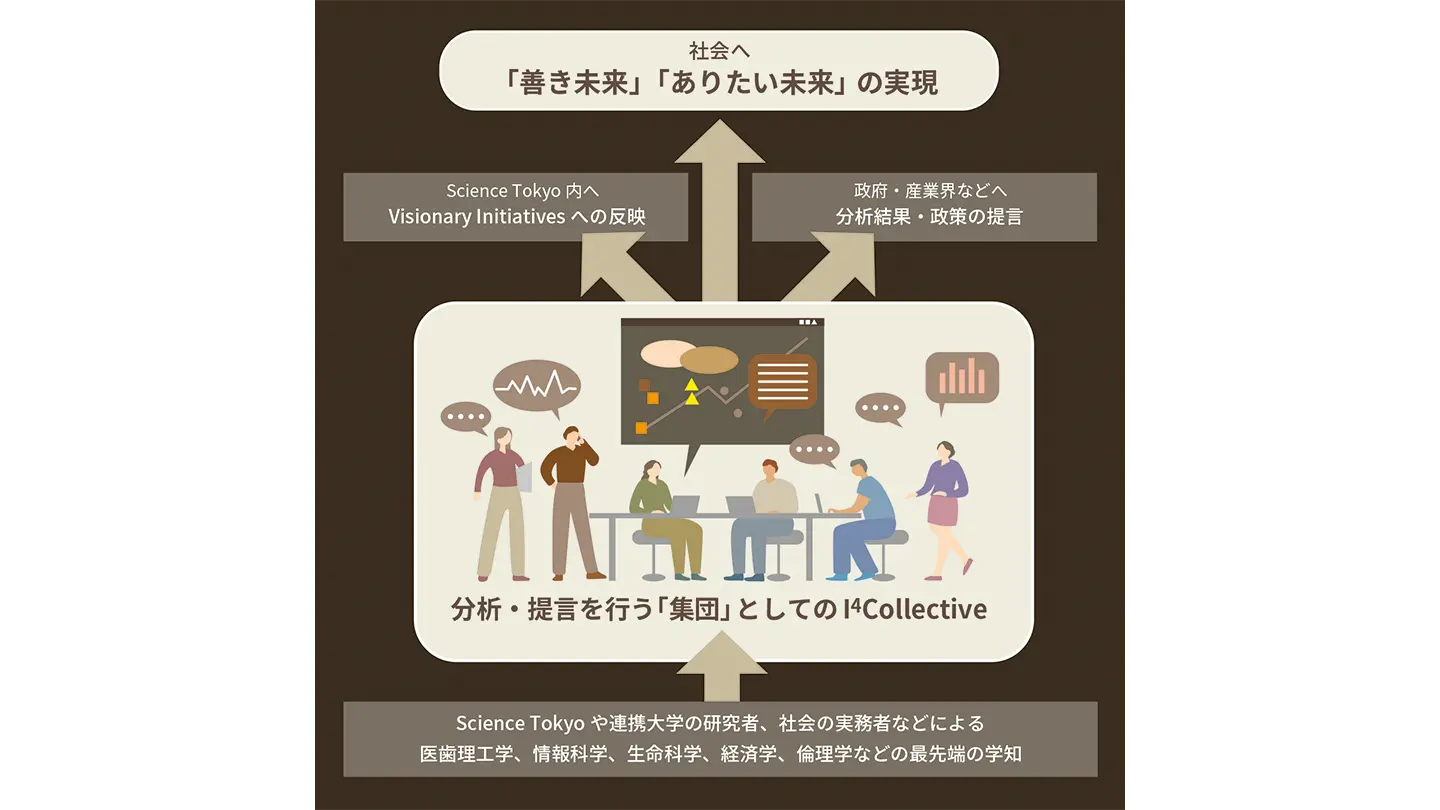

本学が創設したI4Collectiveは、未来を見据えた科学技術と政策の融合を目指す、先進的な分析・ 提言を行う組織(シンクタンク)です。構想の起点となった政策提言への意欲やディープテックへのアプローチ、「Visionary Initiatives」というありたい未来社会の構築、実現に資する教育研究組織の提案、さらには国際連携・人材育成戦略まで、Science Tokyoは日本社会の未来に向けて挑戦していきます。

大竹 3月1日、本学に「I4Collective(I4C:アイ・フォー・シー)」という分析・提言組織を設置しました。理事長直下に位置づけられたこの組織の理念として、「社会的インパクトのためのイノベーションを高い倫理感を持って分析する集団(Investigation with Integrity, Innovation for Impact Collective)」を掲げています。名前の由来にもある通り、「I foresee(未来を見通す)」という言葉に音を掛け合わせて「I4C」と名付けました。未来を先取りし、先見性のある政策や技術戦略を描いていくという意志が込められています。

田中 未来を先取りして先見性のある技術戦略を描くという意味では、本学が打ち出している「Visionary Initiatives(VI:ビジョナリーイニシアティブ)」という新しい概念にも密接に関係しています。VIでは従来型のディシプリンベースの「課題解決」志向のアプローチとは異なり、未来における「ありたい社会」やそれに求められる技術の姿を先に構想し、そこに向けて本学として何を主導していくべきかを対外的な産学官の協力も含めて戦略的視点で議論していきます。教育研究を担う学長として、このVIのあり方や中身の議論にI4Cで得た知見をぜひ生かして行くべきだと思います。

大竹 そうですね。例えば社会が今後直面する課題に対して、現時点では明確化されていないニーズやリスクを予見し、それに応じた技術のシーズや制度の方向性を提案していく。つまり単なる予測ではなく、VIで議論し提言する「社会のありたい姿」を価値ベースで示すとともに、I4Cの分析手法による裏付けによって、それらを実現しうる具体的な政策の立案や施策の実行につなげていくことが重要だと思っています。この分析結果は日本や世界に向けても発信されますが、当然VIの核となりますね。この概念は研究・産業・政策の三領域を俯瞰し、科学技術の公共的意義を最大化するための「未来創造型イニシアティブ」であり、I4C全体の活動方針を貫く中核的な考え方となっています。

田中 I4C構想のきっかけは、2024年の国立大学経営改革促進事業(大学の財務基盤強化やガバナンス改革、教育・研究体制の再構築を支援するために文部科学省が推進する事業)でしたね。大学の経営改革の波が、新時代型シンクタンク構想へとつながった転機となりました。本学の教育研究内容のブラッシュアップにもI4Cの成果を積極的に取り入れていきたいと思います。

科学政策との“ズレ”を埋める─柔らかく、開かれた「集団」

大竹 I4C創設の背景には、科学技術に関する人材育成と具体的研究課題を担うアカデミアと科学政策を立案・遂行する側との間に存在する構造的なギャップがありました。特にグローバルな競争環境の中で最前線を走る科学研究の現場における知見や問題意識が、政策形成過程において十分に反映されにくいという課題が指摘されてきました。知と政策の接続を強化し、現場の知見が持つ実践的・未来志向の価値を社会に届けたいと考えてI4Cを設立しました。

田中 I4Cの「コレクティブ」というワーディングにも特色がありますね。「センター」や「研究所」ではなく、あえてここで「集団」というニュアンスを込めているのは、柔軟で自発的に人が集まる場でありたいという願いからです。古代ギリシャやローマでも多様な人が参画し闊達な議論が起こった結果として生まれた「知が育まれる場」が大学の原型になったと聞いています。現代においても大学がこういう場を担っていくことがきわめて重要であり、こうしたアカデミアの精神をぜひ活かしていきたいと思います。

大竹 そうですね。その大学本来の存在意義を再認識しつつ、現代社会における大学の役割の再定義も必要なことから、I4Cの設立にあたってはその倫理的な立脚点も明確にする必要があると思いました。高い倫理性と社会的責任を柱に、科学技術がもたらす影響を冷静に見極め、公正な視点で提言を行うことが本学の基本方針です。

技術と政策の“接続”をどう実現するか

大竹 ディープテックという分野も、まさにこの取り組みにふさわしい領域です。大学や研究機関で生まれた先端技術、例えば量子技術や再生医療、AIとロボティクスの融合などが該当しますが、これらは新規性のある科学技術の融合となるからこそ、今お話しした倫理的な視点も重要となり、これら新規融合分野は日本の経済安全保障や社会の持続可能性を支える核になります。

田中 なるほど。本学の研究者・学生が挑んでいる学術分野の多くがディープテックと呼ばれる分野に関係していますからね。ただどれほど高度で革新的な技術であっても、それが社会に活かされるためには、社会の人々や政策との有機的な接続が不可欠です。だからこそ私たちは最先端を走る研究者たちとの緊密な連携を通じて、スピード感と実効性を兼ね備えた分析と提言を大切にしたいですね。これは科学と政策という二つの知を本学が先陣を切って結びつけ、新たな社会モデルを描いていく挑戦です。I4Cはそのフロントランナーとして、「善き未来」を構築する知的インフラとなることを目指して欲しいです。

知のネットワーク化が社会を変える“連鎖効果”に

大竹 I4Cの活動が目指すのはディープテック分野の分析と政策提言だけでなく、制度設計や産業支援、教育政策とリーダー人材育成など、多方面に波及する「知の連鎖効果」です。大学から始まる知が社会を変える、そんなシナリオを描いています。

田中 組織の運営体制も学際的かつ柔軟に設計しているようですね。医歯理工学、情報科学、生命科学、経済学、倫理学などさまざまな専門家が協働し、それぞれの視点から技術を読み解くチームが構成されることを期待したいです。外部とのネットワーク構築にも当然力を入れていきますよね。

大竹 はい。現状分析、政策提言、制度設計を進める国内外の組織と未来志向で協働していくことを考えています。例えば、北海道大学との分析ツールを核とした連携、GRIPS(政策研究大学院大学)との政策連携、世界の政策研究機関や公益財団法人未来工学研究所との協働などがあります。

田中 「知の連鎖効果」という意味では、こうした活動を中心的に担う人材の育成もI4Cの重要な使命ですね。例えばI4Cにおける分析活動を通したOJTや企業連携など理論だけでなく、現場で動ける「シンクタンク人材」を育てる実践的な学びの場を提供できるようなプログラムも考えていきたいと思います。

善き未来構築に貢献する信頼されるエビデンス拠点へ

大竹 私たちが描く「善き未来」とは、人々がかくありたいと願う未来です。将来的にはI4Cを中立的な分析拠点として、日本の科学技術政策の立案・実施に貢献する確かなエビデンスを提供し続けられる信頼性の高いシンクタンクに育てたいと思っています。科学は日本社会の未来において、中核をなす不可欠なキーワードとなります。若手研究者や学生の皆さんにも、専門の枠にとどまらず社会と接続する目を持ってほしいと思っています。

田中 私もI4Cという組織を通じて、科学技術の力を信じつつそのリスクも見極め、「善き社会」の設計に貢献していきたいと願っています。

所蔵品説明

本ページに掲載されている写真は東京科学大学博物館の所蔵品を用いております。

- [所蔵品1]

- クリスタルコンポート:本学出身・各務鑛三氏(1914年卒)により設立されたカガミクリスタル株式会社が1981 年に制作。東工大の創立百年を記念して、一橋大学の同窓会である一般社団法人如水会より寄贈。

- [所蔵品2]

- 四君子 蒔絵手筥:1909年制作。手島精一の還暦を祝って教え子である全国の工業学校長、徒弟学校長の有志77人から贈られた記念品。「四君子」と箱書きされていることから、手島を君子のように称え尊んでいたことが窺える。蓋裏には手島家家紋と「手嶋先生還暦記念」銘がある。

- [所蔵品3]

- 手島精一大刀:本学(旧東工大)はじめ我が国の工業教育の基礎を築いた手島精一が1870年に渡米した際に携行した大刀。手島は欧米先進国の学術技芸を学ぶ事を決意し、全財産を投じて古着を仕立て直した洋服に大小刀を差して出発した。

関連リンク

統合報告書2025

財務情報に加え、社会貢献やガバナンス、非財務情報を統合して、ステークホルダーの皆様にご報告するものです。

本学の教育・研究、社会に対する取り組み、経営戦略などをご報告し、さらなる飛躍に向けた道筋を示します。

取材日:2025年7月8日/大岡山キャンパスにて