東京科学大学(Science Tokyo)は、善き未来をビジョンとして掲げ、その実現を目指す研究体制「ビジョナリーイニシアティブ(VI)」を、2025年4月より全学に導入します。VIは現行の医学、歯学、理学、工学、情報学、リベラルアーツなど分野別縦割りの研究体制を、横断型へと大きく変革する仕組みです。全学すべての研究者約1,800人(常勤)が順次、いずれかのVIに参加し、大学院教育も連動させます。これにより統合で掲げてきた、医工連携など融合研究を加速。VIを通じて社会の多様な組織とともに、イノベーションを生み出すエコシステムを構築していきます。さらに、大学院教育についても、これまでの横断型コースを発展させ、2028年度をめどにVIに連動した教育を導入していきます。

背景

Science Tokyo は2024年10月に、東京医科歯科大学と東京工業大学が統合して設立されました。世界レベルの医歯学と理工学を掛け合わせ、研究力を大幅に高めることを目的とし、ミッション(存在意義)として「科学の進歩と人々の幸せとを探求し、社会とともに新たな価値を創造する」ことを掲げました。このミッションに向けてScience Tokyoが目指す社会変革の姿を、3つのビジョンとして定めています。

- 善き生活:真に豊かな人生を実現する

- 善き社会:新たなフロンティアを開拓する

- 善き地球:持続可能な地球を実現する

ビジョナリーイニシアティブ(VI)はこれらのビジョンに向けたイニシアティブ(戦略構想)を推進する組織体制で、研究を中心に大学院教育も一体的に変革するこれまでにない仕組みです。Science Tokyoは統合に際して、医歯学と理工学の壁を取り払い、「自由でフラット」なマインドで相互が刺激し合うよう意識してきました。この姿勢を国内外の大学や企業、公的機関や自治体との間にも広げようとしています。VIは学内に閉じたものではありません。社会に対して真にオープンな大学に変わるうえで、核となる存在です。

一般に大学における研究は、伝統的なディシプリン(特定分野からのアプローチ)が重視されてきました。そのため既存の学部・学科・研究科などの各部局では、考え方も研究手法も文化も異なる他分野と、連携しようと考えにくいのが実情です。Science Tokyoの旧2大学も同様でした。しかし、それでは、気候変動や食料問題、パンデミックなど複雑化し、変化の早い近年の社会課題やまだ見えぬ未来の課題を解決することは困難です。そのためScience Tokyoは、研究分野と研究ステージ(基礎から応用まで)両方の多様性からなる融合研究を推進し、それらが相互に影響しあい発展することでビジョンを実現しようと、全学で踏み出すことを決めました。VIを核に融合研究と人材育成(教育)に取り組みます。これにより、これまでの大学がなしえなかったイノベーション創出の新たなエコシステム構築に挑みます。

仕組み

2025年度から6つのVIを定め、最終的に9つとすることを考えています。また、2028年度をめどに医歯学・理工学を中心とする研究者全員が1つ、または複数のVIに参加します。各VIにはPD(プログラム・ディレクター:研究統括者)を任命し、発足時にはPDの下に約60人のPI(プリンシパル・インベスティゲーター:主任研究者)を配置し、国内外の研究者も含め、共感するVIへ参画することができます。

- VIはビジョン実現に向けた研究とその構想を総合的に推進します。人材、資金、設備施設を全学から集中的に集め、これらリソース(資源)を最適に配分し、研究成果の創出と社会実装に向けた活動の主体となります。

- 大学院では各分野の高度な専門性だけでなく、VIの推進するビジョン実現のエコシステム(産業界、国内外大学との連携)に連動した新たな教育を行います。大学院生は社会課題解決の意識に基づいてVIの提供する課題解決型プロジェクトに全員が参加。大学院生に対する研究指導も、医歯学、理工学それぞれの研究室を超えて、VIの研究者からなる分野横断型の指導体制を導入。幅広い科学の専門性に基づく課題解決力を活かして、社会的インパクトを共創する力を持つ人材を育成します。

- 学士課程では基本的に現行の教育を継続します。医歯学の免許取得に向けた教育カリキュラムが国の制度に定められており、理工学では各分野の専門基礎力を身に付けることが必須であるためです。一方で医歯学と理工学の両方を学ぶ相互履修の枠組みを充実させ、Science Tokyoとしての新たな仕組みも整えていきます。

- 国内外の大学や研究機関との連携を強化し、世界中から人材を惹きつける仕組みを整え、世界トップクラスの大学になることを目指します。

- 伝統的な理工学、医歯学を越えた新産業創出も見据えて、産業界との連携を強化。スタートアップなどの育成も含めて、研究成果の社会実装を加速していきます。

VIの推進体制(2025年4月15日現在)

1. 善き生活:真に豊かな人生を実現する

2. 善き社会:新たなフロンティアを開拓する

3. 善き地球:持続可能な地球を実現する

4月15日15時から開催されるScience Tokyo設立記念シンポジウム「What is Science?—東京科学大学の考える科学とは?」において、VIの詳細などをご紹介します。

参考:統合前に始めた医工連携事例

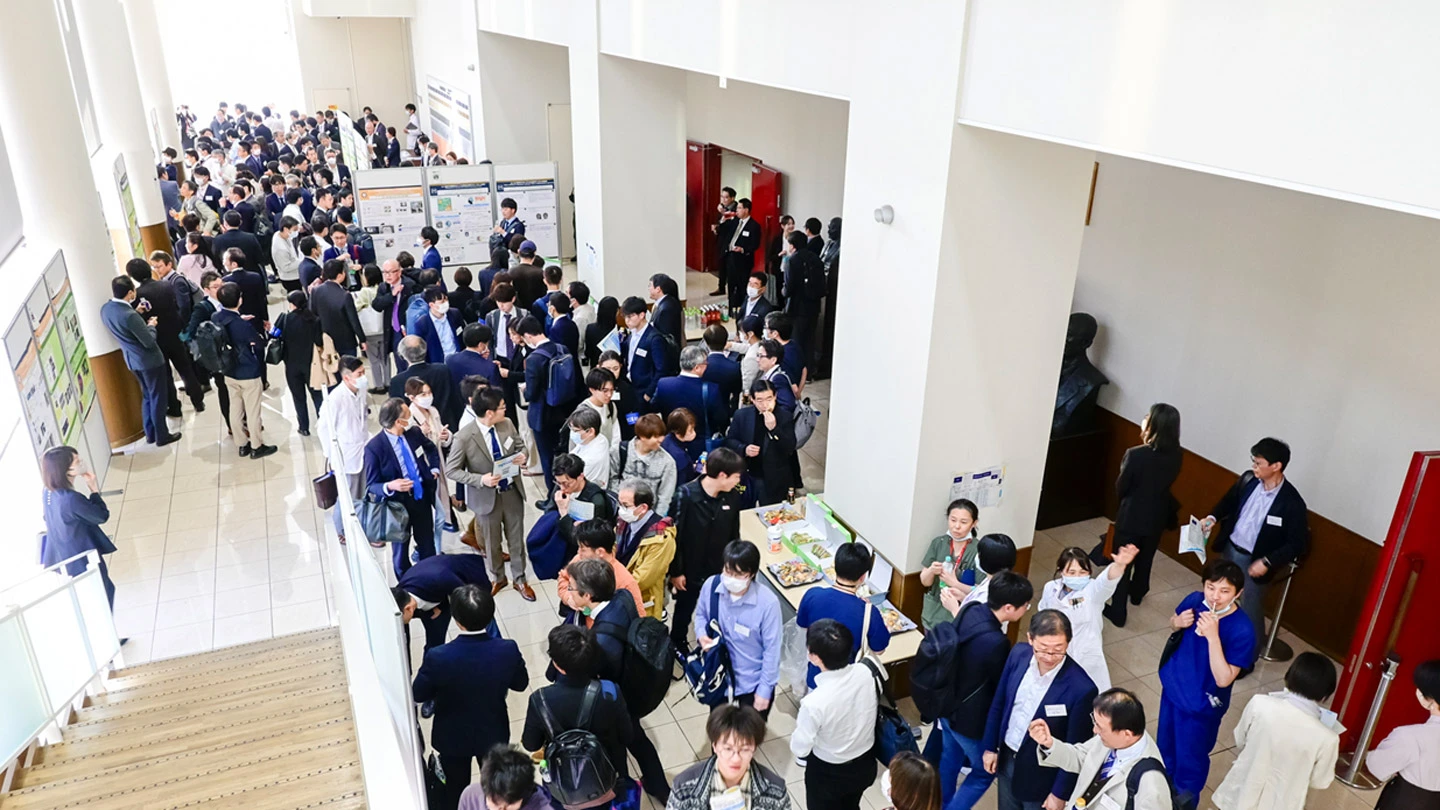

統合前の2024年4月に行われた「東京医科歯科大学・東京工業大学マッチングファンド研究成果発表・研究交流会」の様子

- 新型コロナウイルス感染症で重症患者を多く受け入れる中、体外式膜型人工肺装置(ECMO:エクモ)などデバイスにできる血栓を、遠心ポンプによる拍動流を活用して抑制する研究を実施(医療現場の課題に対し、機械工学的な知見を活用して解決を図る)。

- mRNA医薬の専門家、工学分野のナノマシン技術の専門家、整形外科の臨床家がタッグを組み、世界初のmRNA医薬による再生医療の人体への適用を今年度実施予定(コロナワクチン、その後のノーベル生理学医学賞受賞で注目されるmRNA医薬分野での開発)。

- 非発作時の心電図から隠れ心房細動を検出するAI搭載心電図を企業と開発し、東京都、静岡県、神奈川県の一部地域の検診で実施(一般診療で見つからない病気のリスクを発見し、生活の質向上に貢献)。

- 全外来患者から広範同意をいただき、東京科学大学病院で6万超の電子カルテ、3億枚超の医療画像を利活用可能に(日本版生成AIとしては最高性能の1つとされる生成AI「Swallow」(スワロー、Science Tokyoが産総研(国立研究開発法人産業技術総合研究所)と共同開発)を用いた医療情報の利活用)。