東京科学大学(Science Tokyo)が掲げる「善き未来」を実現するための挑戦─その中核となる構想が、Visionary Initiatives(VI:ビジョナリーイニシアティブ)です。そのVIを担う3人の研究統括者(PD:プログラム・ディレクター)と古川哲史執行役が集い、「融合」「社会実装」「共創」「倫理」「自然との共生」など、Science Tokyoの責任と可能性を語り合いました。

なぜ今、未来を“先に描く”のか?

古川 Visionary Initiatives (VI:ビジョナリーイニシアティブ) は、もともと「こういう大学になりたい」というところから考えてつくっています。旧東京医科歯科大学も旧東京工業大学も、実学に沿った大学というのが建学の精神で、二つの大学が統合して東京科学大学(Science Tokyo)になったときにも、社会を変えるような大学になりたいと思いました。そのために未来のビジョンを描き、それに向かって研究、教育をしていくという形の構想を立てました。

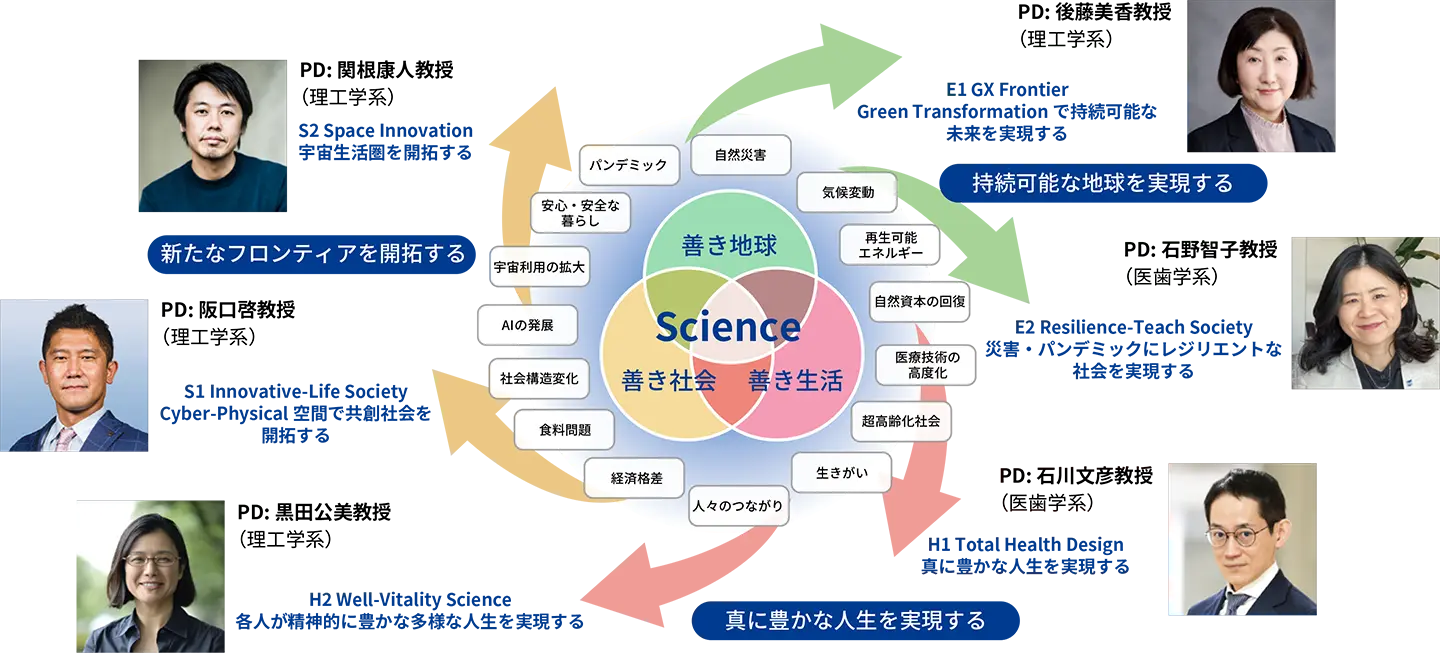

本学の建学の精神でキーワードになるのが、「善き生活・善き社会・善き地球」です。「善き生活」に関しては、真に豊かな人生を実現するということを考えています。また、「善き社会」は新たなフロンティアを開拓する、「善き地球」は持続可能な地球を実現するというビジョンを掲げています。それぞれのビジョンに二つずつVIを立てました。今回お集まりいただいたのはその第一弾のビジョンのPDをお願いした先生です。

「善き生活」は、Total Health Designがビジョンになっています。もともと旧医科歯科大はトータル・ヘルスケアと言っていましたが、ケアするだけではなく人生をデザインする意味を込めています。石川文彦先生にPDをお願いしました。

「善き社会」は、Innovative-Life Societyを掲げています。AIなどによって社会が大きく変わる中で、サイバー空間でもさまざまな活動が行われるようになってきています。そこで、AIやロボティクス、スマートシティを使って、科学の力で革新的な生活空間を実現しようということで、阪口啓先生にPDをお願いしました。

「善き地球」は、GX Frontierを掲げていますが、言うまでもなく、地球温暖化をはじめとした環境問題は待ったなしの状況です。こうしたことに関してさまざまな知見をお持ちの後藤美香先生にPDをお願いしました。

まずは先生方に、これまでのご経験と、PDに指名されたときの受け止めや率直な感想などをお聞きしたいと思います。

石川 私は普段湯島キャンパスにいます。専門は血液学で、特に白血病の患者さんたちを助けたいという思いで臨床と研究に取り組んできました。PDの話を聞いたときに、私が何をするかというよりも、VIという構想に大変感銘を受け、感銘を受けたからには力を尽くしたいと素直に思いました。私は旧医科歯科大に着任してそれほど時間が経っていませんが、そんな中でPDにご指名いただいたことに感謝も感じています。非常に多岐にわたる分野がこの大学にはあるわけで、分野をつなぎ、世代を超えていくということは簡単ではないという思いも正直あります。病気の人に寄り添うとか苦しんでいる人を助けるというのは、医者だからとか医学研究をしているからそう思うのではなく、人が生まれながらに持っている良心のようなものがみんなの中で共鳴し合うからだ、というほうが自然なのかなと思います。そういうことをお互いに意識しながら、それぞれのプロフェッショナルとしての鋭さとかプライドを持ち寄れば、きっといいVIを築くことができると思います。

2024年10月に大学が統合されて、私も含め多くの教職員がどうやって異分野の人たちと一緒に仕事をしていけばよいのか戸惑っていたときに、VIが立ち上がりました。このVIを中心にしてみんなが自然につながることができたら、きっと素晴らしいビジョンを実現できると前向きに考えています。

阪口 私はもともと通信が専門です。通信は社会実装しないと意味がないので、社会実装すること自体が私の研究です。2000年くらいから研究を始め最初に手掛けたのが、今の4GやLTEと言われているものです。当時は「通信によって人と人がつながる喜び」が最終的な成果で、社会実装したものが普及して人々を幸せにするところまでは実現できたと思います。ただ、通信業界は最初100人程度の少人数で研究開発しますが、裾野の部分ができると後発者にあっという間に追い越されてしまうという経験をしました。次に5Gをつくるという話になったとき、アイデア出しだけではなく最終的に国際標準化に関わりたいという強い思いから、日本を出て本拠地をドイツに移しました。結果的に国際標準化に携わることができましたし、現在では5Gは世界シェア数十パーセントまで伸びていますから、個人的には大満足でした。

その頃、旧東工大から「日本に戻ってこれから先何をするのかきちんと考えろ」と言われ、「IoTやDXと言われているもののその先のことだな」と思い、サイバー・フィジカル・システムを構築すると宣言しました。これが最終的にSuper Smart Societyと名付けたものの原型です。同じ頃、「卓越大学院プログラム」の募集があり、今で言うコンバージェンスサイエンス、異分野融合の新しいチームづくりをするということで、予算を獲得しつつ旧東工大の全学院や国内外の研究者からSuper Smart Societyというビジョンに共鳴してくれる研究者を集め、今のVIにかなり近いものを構築しました。それが2020年。そこからAIが急速に台頭し、デジタルツインという考え方も出てきて、すべてが5Gにつながりさまざまな面白いアプリケーションができて、という流れになっていった。その流れを見ていたのが、旧東工大の井上理事でした。プログラム自体は期間があるのでそこで終わりかなと思っていたら、井上理事から「ボトムアップではなくトップダウンで、ビジョン先行でやらないか。Disciplineより異分野融合、コンバージェンスサイエンスで本学は勝つんだ」と話があり、ぜひやりましょうと答えました。

個人的な目線では、もともとのSuper Smart Societyを少しブラッシュアップして、全学にフィットするように、全学の教員が共鳴してくれるように、みんなでつくり直したという印象を持っています。当初は、全学が本当に共鳴してくれるのかが一番の心配でしたが、今のところその心配はないようなので、よかったなと思っています。

VIをつくったときは、裏方に回ろうと心に決めていたのですが、なぜかPDをと指名されてしまいました。

後藤 私はエネルギー経済学が専門で、もともと経済学の出身です。旧東工大に来たのが2014年で、それまでは民間の電力関係の研究機関に所属し、当時電力自由化で先行していた海外の電力市場の制度調査や、エネルギー会社の規模の経済性・範囲の経済性の分析などをしていました。大学に移ってしばらくは、これまでと全く異なる大学という組織や、教育研究の進め方について学ぶ期間がかなりありました。それまで単発の授業や集中講義を頼まれて受け持ったことはありましたが、シリーズで一つの単位となる講義を受け持った経験はありませんでしたので、なじむまでにかなり四苦八苦しまして、あれよあれよという間に時間が過ぎていきました。その間の研究については、多くの先生にお声掛けいただいて非常に恵まれていたと思います。旧東工大は、さまざまな分野で、基礎から応用、ハードからソフトと、非常に幅広い研究がなされていましたが、経済学はマイナーな存在だったので、とにかくいろいろな研究機会がありお声掛けいただけるのがとてもうれしかった。そうやって知り合った先生方とお話しする中で、研究面での多くの刺激を受け、また理工学の中での自分の研究の立ち位置や貢献はどこにあるのかということを考えながらやってきました。

そうはいっても、最初にPDのお話をいただいたときには本当に驚きました。正直、私にそのような大役が務まるのだろうかというのが最初の気持ちでしたが、心強いお言葉をいただき、またいろいろとご検討された上でのことと思い、お引き受けしました。

私は以前、融合研究ということはあまり意識していませんでしたが、経済学出身でありながら工学系の研究者と一緒に仕事をすることが多い職場環境でした。また、経済学の理論研究をしているわけではなく、経営学の要素が入っていたり、環境要因を市場経済の中でどうやって取り入れていくのかが、この10~20年の関心事だったので、良く言えば融合分野なのかもしれませんが、どこにも属していないのではないかという心許なさがずっとありました。経済学の視点では経済合理性が重要で、企業であれば利益を上げて持続可能な経営をすることが大前提になります。その中で、自然や環境から受けているサービスは、その多くが理論体系の外にあり、価値換算されてきませんでした。しかしそれは無価値なのではなく、市場価格や税という形で価値換算が可能です。美しい空気の価値やCO2排出のコスト、豊かさや幸福度といったものを、評価体系の中に取り込んでいく研究を続けています。

VI GX Frontier では、エネルギーや環境、持続可能な地球に関するさまざまな研究者のつながりや総合力が期待されています。まずはVI内でお互いの研究を知る機会をつくっていきたいと思っています。先日キックオフミーティングをしたばかりですが、共通のビジョンがあるというのは非常に心強いと考えています。組織にとってビジョンの共有や浸透はとても重要で、一朝一夕にできることではありませんが、VIでビジョンを掲げ、多様な分野や方法でアプローチをしていくということの大切さをとても感じています。

2025年時点の6つのVI

※本学の全研究者は、2028年度を目途にVIのいずれかに参画

人・技術・社会・自然が響き合う実装のかたち

古川 後藤先生、GX Frontier「グリーントランスフォーメーションで持続可能な未来を実現する」において、PDとしてサービスデザインや人間中心の視点をどう活かしていらっしゃるのか、お聞かせください。

後藤 「人間中心」の製品やサービスというと、最近はAIとの関わりを連想します。いろいろなことが便利になるのは良いことですが、最後に大切なのは人間だと思います。それは普遍的な価値観です。

古川 続いて阪口先生がご担当しているVI、Innovative-Life Society「サイバー・フィジカル空間で共創社会を開拓する」についてお聞かせください。

阪口 基盤技術としては、電気・情報系の技術、つまりセンシング、通信、コンピュテーション、AIが中心になります。それをどう社会課題解決に活かすか。技術だけではなく「現場と向き合うこと」が不可欠です。現場の人と話し、時には食事を共にする。それが社会実装には何より大事だと考えています。例えば、Slackに「農業チャンネル」を立ち上げたり、海の「漁獲量予報」の仕組みを海に行って漁師さんに直接説明しに行ったりしています。技術を手に入れたら、「足で歩いて人とつながる」ことが成功の鍵です。

人に寄り添う科学とは─社会実装のリアルと責任

古川 阪口先生、社会実装における倫理の問題についてはどうお考えですか?

阪口 実は、あまり最初から強く意識してはいないのですが、コメントをいただく方が多いので自然と気にするようになりました。例えば「モビリティ・デジタルツイン」では、個人情報を「フィーチャー」などの匿名加工情報に置き換えて、プライバシーを守りつつデータの処理負荷も減らしています。技術的に工夫することで、結果的に倫理的な対応にもつながりますね。

古川 後藤先生、気候変動や新エネルギー開発における「社会実装のデザイン」についてはいかがですか?

後藤 「検証された確かな技術」があることは必要条件ですが、普及のための十分条件ではありません。「使う人の視点」や「社会受容性」が大切です。政策を運用する人や、製品やサービスを使うユーザーと何度もやりとりをする中で課題を見つけて修正していく─このような「丁寧なプロセス」が欠かせません。

古川 石川先生がPDを務めるVIの一つ、Total Health Design 「科学はすべての人の健康と福祉のために」は、社会にどのように役立つとお考えでしょうか?

石川 日本には、健康意識の高い人たちが多くいます。一方、意識の差だけでなく、忙しさなど生活・社会的な理由で医療にアクセスできない人たちがいるのも現実です。そこで医学・工学・理学などの知恵と技術の融合を通じて、人々の健康に寄り添い、日常生活の中で病気の小さな予兆を検出して発症を防止する取り組みを進めています。

共生社会を支える科学のかたち

古川 後藤先生、ネイチャーポジティブな社会づくりにおけるサービスデザインについてもお考えをお聞かせください。

後藤 最近、生物多様性にとても関心があります。気候変動の影響で街中に野生動物が出没するケースも増えているように思います。人間と野生動物が無理なく共生できる仕組みを技術の力を駆使しながら工夫していく必要があると思います。

阪口 私たちホモ・サピエンスは、これまでずっと多様性を減らす方向に動いてきました。でも今こそ、そこに気づいて変えていくタイミングだと思います。すずかけ台では農業を通じて土壌微生物の多様性を測る研究をしています。これが「野菜のおいしさ」に直結する可能性があり、科学的にも未踏の分野です。

後藤 確かに。有機農業など、真面目に取り組むほど手間がかかる。でもそこを技術で補えたら、大きなチャンスになりますね。

古川 石川先生がVIで一番実現したい未来の医療・社会の姿をお聞かせください。

石川 医療が多くの人の健康を支え、命を守ってきましたが、それでもなお、助けることのできない命があることも事実です。そんな命を助けてみせるという気概を、分野を超えて共有し、実現しようと決意しています。世界の医療や医学に寄り添うことが、VIが掲げる理念の重要なコアとなります。VIが立ち上がって、今一度、私たちが追求すべき理念がどこにあるのか、再検討できるチャンスだと捉えています。

VI連携から生まれる“わくわく”の連鎖

古川 将来的に、VI同士がつながるような構想はお考えですか?

阪口 出口ではVI同士が交わることは当然ありえますし、今後さらに融合が進むと思います。

後藤 研究者は、興味を持ったテーマに献身的に打ち込む方が多いので、マネジメントしすぎない環境がいいと思っています。「共通のビジョン」がある中で、自由に、楽しく研究できることが理想です。例えばAIを電力システムにどう活用できるのか、好奇心から自然に他分野とつながっていく可能性を感じています。

石川 AIに関わる学習の基盤技術や、計算やdata scienceを支える医療統計の基礎科学は、国内外のどこでも取り組んでいることです。しかしVI同志がつながることで、Science Tokyo独自の強みである「臨床と研究の連携」が多数、生まれるでしょう。

古川 皆さん、ありがとうございました。今回PDをお願いしたのは、皆さんが専門性に加えて大学全体を俯瞰できる視野をお持ちだからです。今日は3PDの「三人三様のわくわく」をじっくり聞くことができました。これが社会にも波及して、「Science Tokyoが面白い」、「Science Tokyoを推したい」と思ってもらえるような大学になれたらいいですね。Science Tokyoを社会が応援してくれる、なぜなら Science Tokyo は我々の夢をかなえてくれるから―そんな未来を目指しましょう。

プロフィール

写真左から順に、対談参加者のプロフィールをご紹介します。

古川 哲史(ふるかわ てつし)

執行役副理事(総合戦略担当)、執行役副学長(研究・産学官連携担当)

研究領域は循環器内科学。融合型研究を推進し、次世代科学教育と社会実装の牽引役を担う。

阪口 啓(さかぐち けい)

副学長(研究戦略・研究支援担当)、超スマート社会卓越教育院長、工学院 教授

研究領域は無線通信工学。VIではInnovative-Life Society「サイバー・フィジカル空間で共創社会を開拓する」のPDを務める。

後藤 美香(ごとう みか)

環境・社会理工学院 教授

専門は生産性・生産効率性分析、エネルギー経済学。VIではGX Frontier「グリーントランスフォーメーションで持続可能な未来を実現する」のPDを務める。

石川 文彦(いしかわ ふみひこ)

医歯学総合研究科 包括病理学分野 教授

専門は血液学で、主に白血病の病態解明と治療開発。VIではTotal Health Design 「科学はすべての人の健康と福祉のために」のPDを務める。

所蔵品説明

本ページに掲載されている写真はScience Tokyoの所蔵品を用いております。

- [所蔵品]

- ナイジェリアの民芸品:1986年12月「ナイジェリア人の歯科疾患の実態調査」に行った第三次窪田金次郎氏を隊長とする学術調査隊より寄贈。

関連リンク

統合報告書2025

財務情報に加え、社会貢献やガバナンス、非財務情報を統合して、ステークホルダーの皆様にご報告するものです。

本学の教育・研究、社会に対する取り組み、経営戦略などをご報告し、さらなる飛躍に向けた道筋を示します。

取材日:2025年7月3日/湯島キャンパスにて