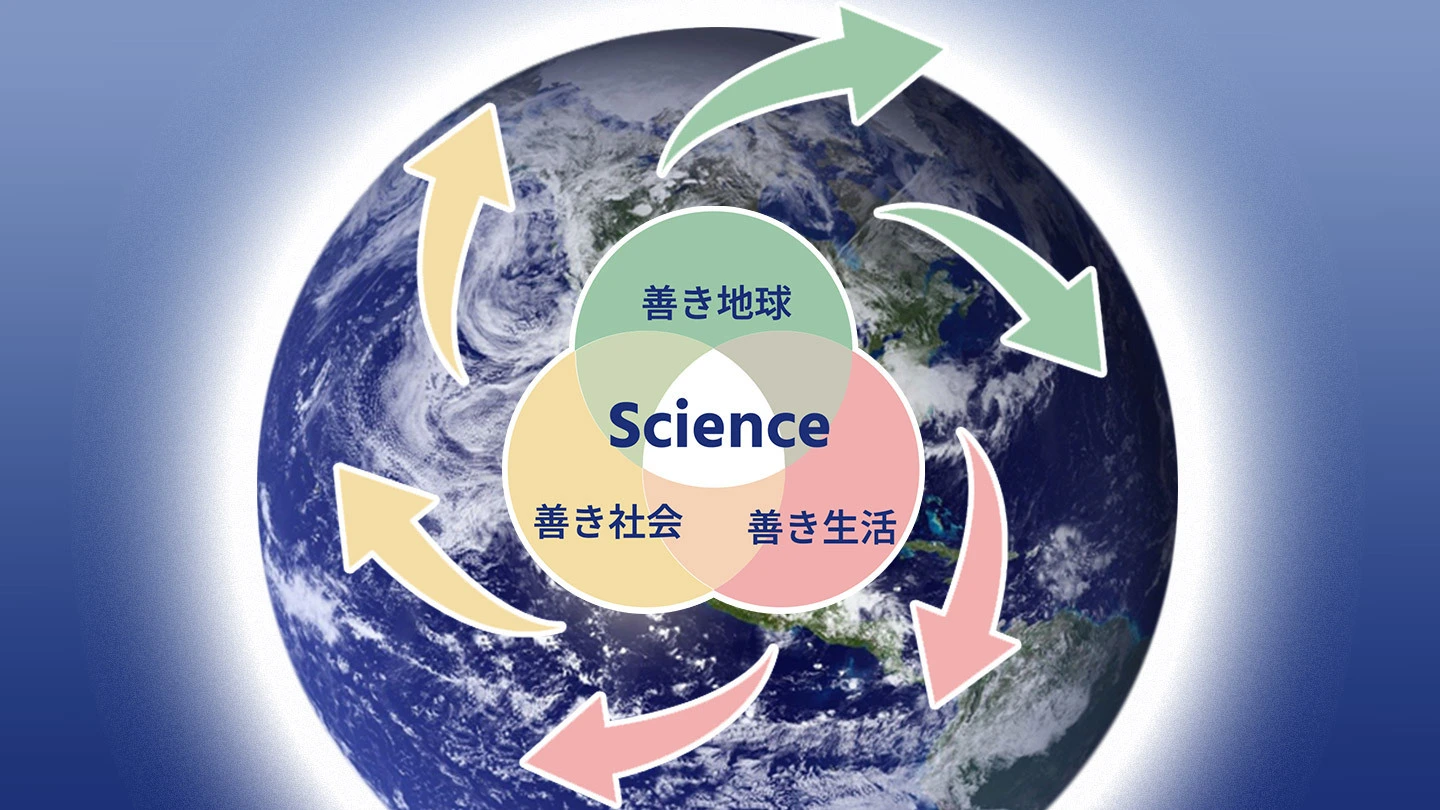

東京科学大学(Science Tokyo)は、「『科学の進歩』と『人々の幸せ』とを探求し、社会とともに新たな価値を創造する」を大学のMissionとして掲げ、その実現に向けた分野横断・融合型の研究体制「Visionary initiatives(VI)」を2025年に始動させました。現在、6つのVIが「善き生活」「善き社会」「善き地球」という3本柱を軸に、社会変革の姿と共通ビジョンをそれぞれが描き、未来を切り拓く挑戦をすでに始めています。

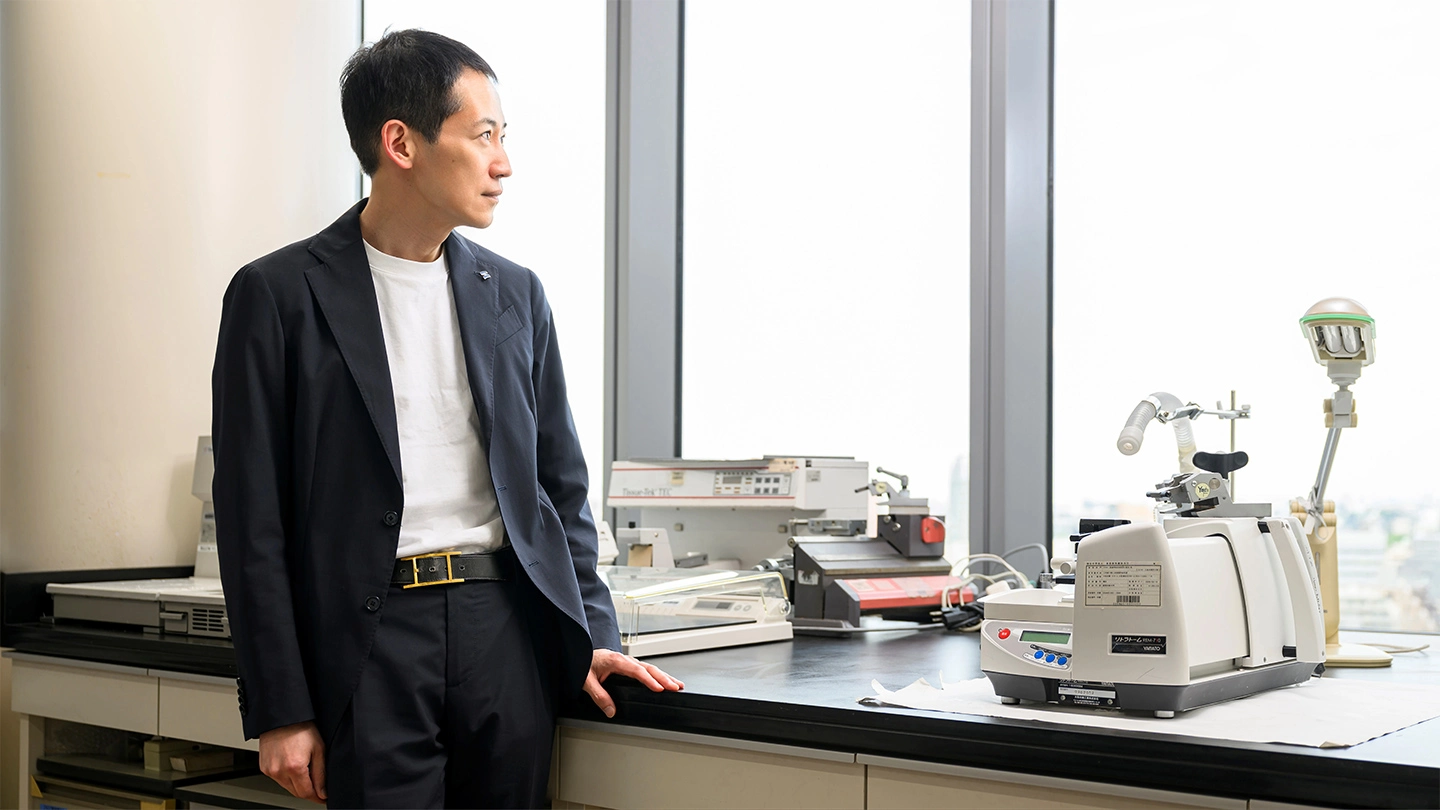

その挑戦を担う一人が、白血病研究の第一線で活躍し続ける石川文彦教授です。VIの一つ、Total Health Design 「科学はすべての人の健康と福祉のために」のプログラム・ディレクター(PD)を務め、基礎研究と臨床、人と社会や世界をつないで未来を拓こうとしています。その胸に抱く医師・研究者としての使命感、今後の道筋、そして社会、世界に届けたい未来の姿について語ってもらいました。

さまざまな分野の協働で医療の課題を解決する

研究の原点となった想い、そしてその想いをTotal Health Designでどう活かそうとしているのか教えてください

石川

わたしたちの研究には、「患者さんの痛みに寄り添い、苦しみを克服したい」という願いがあります。虎の門病院の白血病の名医からこう言われたことがあります。「最善の医療を尽くしても助けることができない患者さんたちが未だいる。その人たちを助ける研究を目指してほしい」と。この言葉は今もわたしの胸の中に深く刻まれています。わたしたちは、臨床の現場で解けていない課題を理解した上で研究に挑むことを大切にしています。「患者さんの苦しみを共有し、克服する」という志を仲間と共有することが研究の原点です。

このことは、VIの1つであるTotal Health Design 「科学はすべての人の健康と福祉のために」の活動でも同じです。臨床と基礎研究、医歯学と理工学、そして人、社会、世界をつなぐこの取り組みの中で、わたしはPDとして、さまざまな専門分野の研究者と協働し、多様な分野で現場の課題に応える新しい医療のかたちを築いていきたいと考えています。また、理工学系研究者の「この技術、この研究がきっと社会に役立つ」という信念を医療の現場や社会の課題解決につなぐことも、Total Health Designにおいて大切と考えています。

科学の共鳴が未来の治療を支える基盤を創る

多様な専門性が結集するVIの中で、どのような新しいゴールを描いていますか?

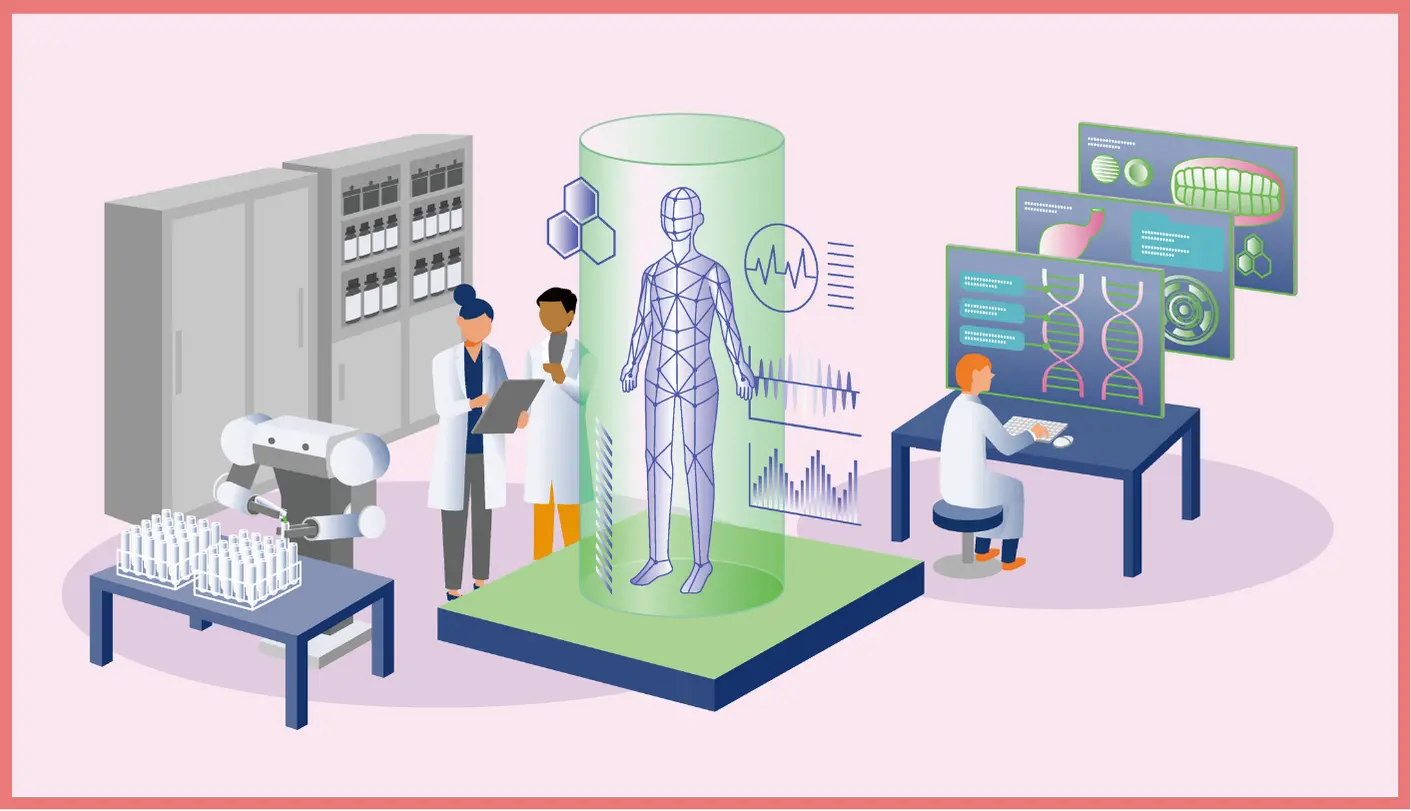

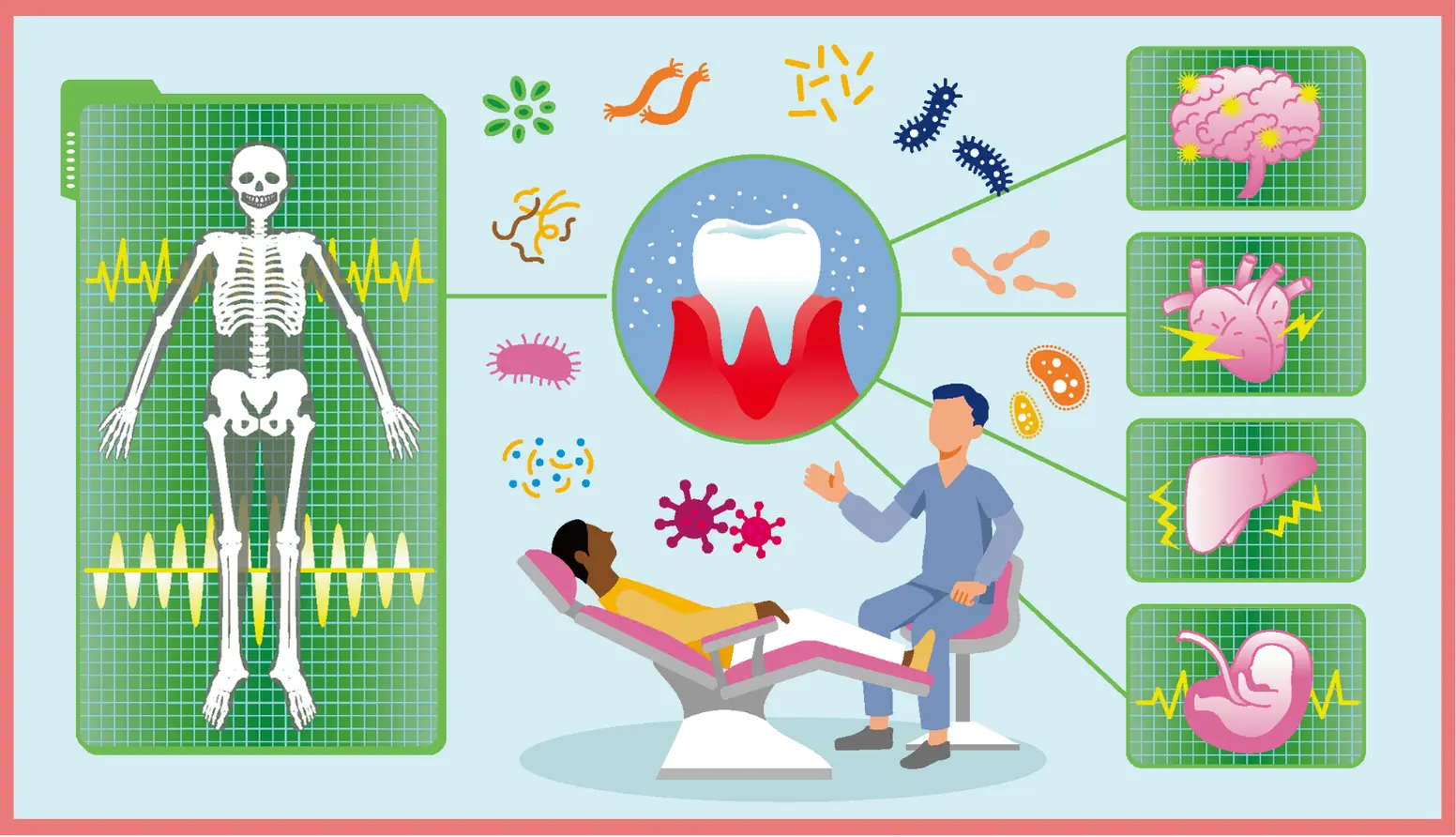

石川 人が生きていくためには、脳や神経、心臓、消化器、呼吸器、泌尿器、代謝系など、多様なシステムが必要です。ところが、白血病に限らず、固形がんや肉腫などの悪性疾患をはじめ、それぞれのシステムを脅かす難治性の病気が、長い医療・創薬の歴史を経た今もなお多くの患者さんを苦しめています。さらに最近では、口腔内の問題が脳や代謝など全身の健康機能を損なうことも明らかになってきました。疾患から人々を守り、奪われそうな命を守るためには、医歯学だけでなく理工学や情報科学など多様な専門性(ダイバーシティ)、さらに、多様な国籍や文化、そしてジェンダーや生まれ育った背景など広義の多様性も必要な力と捉えています。

「なぜ再発が起きるのか」「なぜ命が奪われてしまうのか」。その問いに答えるには、遺伝子解析やエネルギー代謝の研究、さらには薬を患部に正確に届ける技術など、さまざまな視点を組み合わせることの重要性がさらにわかってきました。このような研究を推し進め世界をリードしているのが、Science Tokyoの研究者たちです。わたしたちは、病気の仕組みを理解することを大事にし、その先に、実際に患者さんを助ける治療へ結びつけたいと考えています。そのために、医歯学系、理工学系の研究者が全員で考え、力を合わせて現場に届けるイメージを持っています。

まさに「人々から痛みと苦しみを拭い去る医療の根源と真実を見極め、見出す科学の共鳴」でこそなしえる「未来の治療」が開かれるのでしょう。そして、普段の生活の中で人々の理解を得た上で、病気そのものを未然に防ぐことも、わたしたちが実現したい未来社会でのあり方です。

こうしたコラボレーションを加速するためにも、VIという研究体制はまさに価値ある取り組みだと実感しています。例えば、VIのチームには、口腔内を健康に保つことで、高齢者の認知機能や全身の健康を守ることを研究している先生たちもいます。また、AIを駆使して、これまで膨大な時間と費用がかかった創薬のシステムを、安全かつ効率的に再構築しようとしている先生もいます。さらに、未病(発病はしていないが、健康とも言い切れない状態)を細胞一つ一つ、遺伝子やタンパクのレベルで早期発見につなげようとしている先生もいます。もちろん、まだ研究段階で今後の検証が必要なこともありますが、これまでに積み重ねてきた多様な知見を一本の糸に紡ぎ合わせ、社会に届ける大きな基盤となることを確信しています。そして、その先にある遠いゴールには、真に人々の健康と幸せに資する成果が生まれると信じています。

力の結集に勇気と希望を見た

異なる分野の研究者と協働する中で、心に残っているエピソードを教えてください

石川

白血病の研究を進める中で、最も大きな壁の1つが再発の原因を突き止めることでした。この難題に挑む過程で、分野を越えた協力が大きな力を発揮しました。まず、データサイエンス、遺伝子の専門家とともに、数万の遺伝子から標的を見つけました。次に、化学の専門家、コンピュータサイエンスの専門家らが「この化合物なら標的タンパク質を倒せるかもしれない」と提案してくれたのです。さらに電子顕微鏡の専門家がタンパク質の結合の様子を可視化し、臨床医と基礎研究者が一体となって検証を重ねました。

「助けたい」という思いが専門を超えて共鳴し、力を結集する。そこにこそ勇気と希望が生まれる―この経験はわたしにとって忘れられないものです。VIでは、新治療や臨床応用につながる研究成果を、確かな形で、安全かつ迅速に患者さんのもとに届けるために、「社会実装」の専門家、産業界など、わたしたち大学の外にいる専門家とも、より積極的に考えを巡らせたいと願っています。

共鳴が新しい発想を生み出し、明るい時代を拓く

多様な専門家が集う大きなチームをまとめる上で、意識していることは何ですか?

石川 わたしは「クリティカル・クエスチョン(核心となる問い)」を常に意識しています。つまり「分野が違っても皆で解きたい本質的な問いは何か?」ということです。54人の研究者が集うチームで、PDの立場から大切にしているのは、それぞれの思いや悩みを聞かせていただき、わたしの専門でない分野においても、心が共鳴し合える瞬間を見いだすことです。その共鳴から新しい発想や技術が生まれ、未来を切り拓けるのです。ですから、わたしがチームをまとめるという意識よりは、いろんな方々と話し、意気投合し、皆で、クリティカル・クエスチョンを共有した上で、課題克服、皆が願う未来を実現する意識を持っていることが近いのでしょう。また、トップダウンとボトムアップの流れが自然に重なるとも信じていますし、若い方々を含む、「分野を超え、世代をつなぐ」結果が、世界と社会のより明るい時代を拓くとも信じています。

最後に、未来を担う人々や世界に向けたメッセージをお願いします

石川

健康の課題は国や地域によって異なります。しかし、「苦しむ人を助けたい」という温かい想いは、人類に共通するものだと思います。その志を若い世代につなぐことも、わたしたちの大切な使命の1つです。そして、その想いを胸に、若い世代にはぜひ国境と文化を越えて世界の人々と語り合い、健康を切り口に新しい未来を築いてほしい。

その実現のためには、研究や医療には病気の克服にとどまらず、日々の暮らしにも思いを寄せる視点を持つことが大切です。社会のさまざまな役割を担う人々が、世代や国境を越えて、それぞれにとって心地よい距離感でつながることで、皆さんの健康を自然な形でやさしく守り、支え、寄り添う社会を築けると信じています。

わたしたちは、患者さんやご家族の一瞬一瞬を豊かにできる方法を届けたい。その挑戦を通して、人々の心が共鳴し合い、互いを思い合う世界を実現したいと強く願っています。

取材日:2025年8月7日(オンラインZoomにて)

プロフィール

Visionary Initiative: Total Health Design 「科学はすべての人の健康と福祉のために」

Total Health Designでは、誰もが負荷なく健康を維持し、心身ともに健やかに過ごせる日常生活の実現を目指します。

・日常生活の中での予防と診断

・いつの間にかできる健康管理

・脳/運動機能を含む健康寿命の延伸

・歩く・体を支える国産マテリアル

・がん・難病の克服

・心血管、代謝、消化器システムを守る

・食で健康維持と病気再発防止

・地域、国、格差ない医療

・体を使わずデジタル空間で治療、臨床試験・シミュレーション

・AI技術による創薬の加速

・最大の治療効果と最小の副作用で次世代テーラ-メイド医療

・口腔機能強化による全身の健康改善

・デジタル歯科治療による長期口腔機能維持

・口腔内細菌と認知症や全身疾患へのつながりを明確化

関連リンク

お問い合わせ

- 備考

- 研究支援窓口