ポイント

- 高齢者でも、形や色と味覚を結びつける「感覚間協応」が存在し、食選択に影響を及ぼすことを明らかにしました。

- 質問紙調査と食品を用いた実験により、「甘さ」を想起させる形や色の食品が、高齢者により多く選ばれることを示しました。

- 視覚的な工夫が、高齢者の食欲低下や低栄養の改善につながる可能性を示しました。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野の戸原玄教授、山口浩平講師、金井亮太大学院生、および東京大学 大学院経済学研究科の元木康介講師らの研究チームは、地域在住高齢者を対象に調査と実験を行い、形や色といった視覚情報が味覚の期待や食選択に影響を及ぼすことを明らかにしました。

その結果、高齢者においても感覚間の協応が成立するだけでなく、ハート型やピンク色など「甘さ」を想起させる食品が、「苦さ」を想起させる食品よりも選ばれやすいことが示されました。

高齢者では、加齢に伴う味覚の低下や食欲の減退が問題となりますが、本研究成果は、食品の見た目を工夫することで食行動を変化させ、栄養摂取を支援できる可能性を示しています。

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費の助成を受けて実施され、9月30日付(現地時間)で国際科学誌「Food Quality and Preference」にオンライン掲載されました。

背景

世界的な高齢化の進展に伴い、高齢者の食欲低下や低栄養が大きな課題となっています。加齢によって味覚や嗅覚が低下すると、食事の楽しみが失われ、栄養バランスの乱れや健康状態の悪化につながることが知られています。

これまでの研究では、食品の色や形といった視覚情報が味覚の期待を生み出す「感覚間協応[用語1]」が若年層で確認されていましたが、高齢者を対象とした検証はほとんど行われていませんでした。

そこで本研究では、視覚と味覚の結びつきが高齢者にも存在するのか、さらにそれが実際の食選択に影響を及ぼすのかを明らかにすることを目的としました。

研究成果

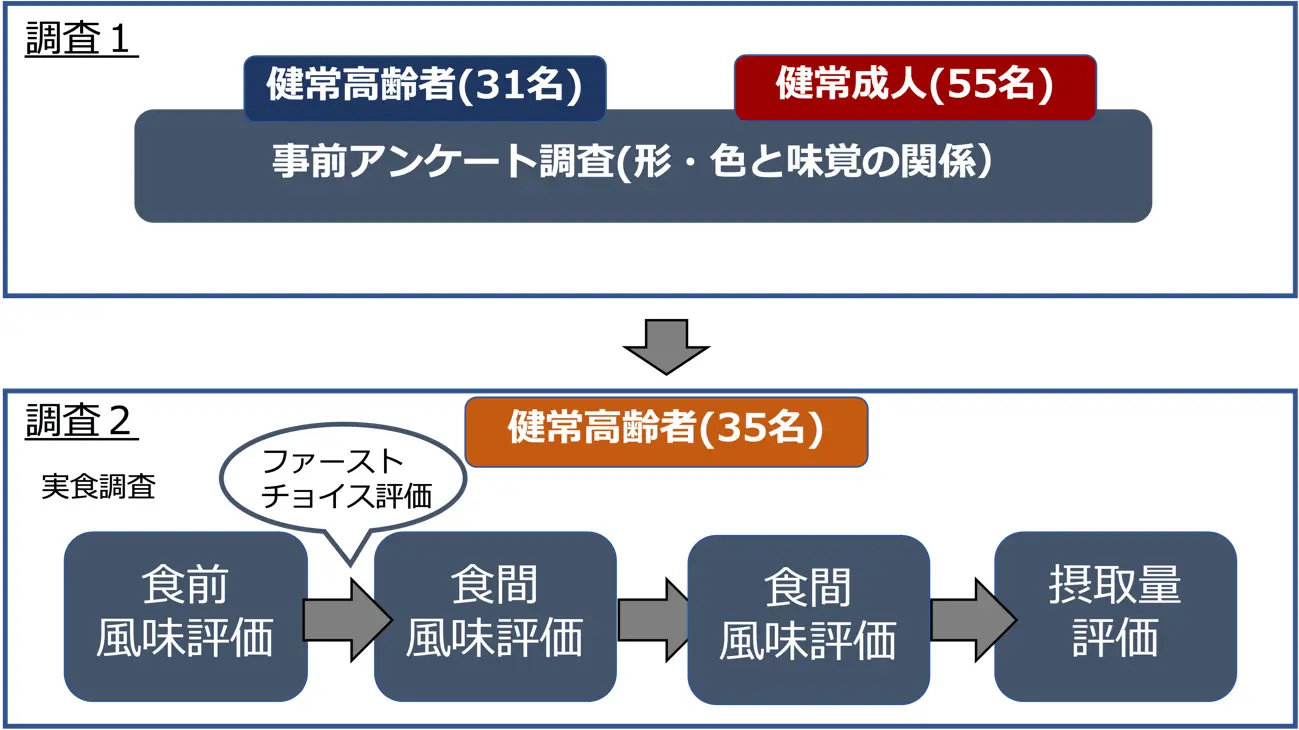

東京科学大学の研究チームは、地域在住の高齢者を対象に2つの研究を実施しました(図1)。

まず、アンケート調査(Study 1)を行い、31名の高齢者と55名の若年成人に対して、形や色と味覚との対応関係について尋ねました。その結果、高齢者も「ハート型やピンク色は甘い」「星型や黒色は苦い」といった対応関係を示し、若年者と同様に感覚間の協応が成立していることが確認されました。ただし、赤や緑といった色の味覚対応には世代間で差がみられ、食文化や経験が影響している可能性が示唆されました。

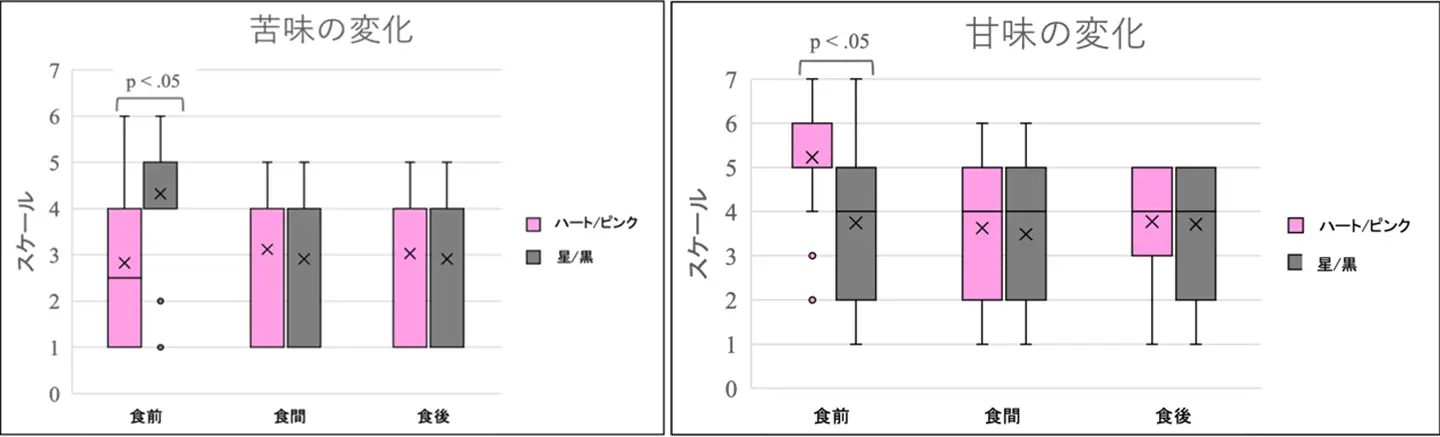

次に、35名の高齢者を対象に食品を用いた実験(Study 2)を実施しました。ハート型・ピンク色のお粥ゼリー(甘さを期待)と、星型・黒色のお粥ゼリー(苦さを期待)を提示したところ、「甘さ」を想起させるゼリーが有意に多く「最初の一口」として選ばれました。これは、視覚情報が食選択に大きな役割を果たすことを示す結果でした。

一方で、実際に食べた後の味覚評価では視覚の影響は弱まり、実際の味覚が優先されることも明らかになりました(図2)。これらの結果から、高齢者でも視覚的な手がかりが食選択に影響を及ぼす一方で、その効果は主に「食前の期待」段階で発揮されることが分かりました。

社会的インパクト

本研究は、高齢者における食欲低下や低栄養の問題に対して、食品の「見た目」を工夫するという新たな改善案を提示するものです。たとえば、たんぱく質補助食品や介護食に「甘さ」を想起させる色や形を取り入れることで、より栄養価の高い食品を選びやすくすることが期待されます。

従来の栄養改善策が「味そのもの」に焦点を当ててきたのに対し、本研究は「視覚的工夫」によるアプローチを提案しており、高齢者の健康寿命の延伸や介護予防に大きく貢献する可能性があります。

今後の展開

本研究には、対象者の数や使用した食品の種類に制約があり、提示した食品も単色のゼリーに限定されていました。そのため、今後は、より多様な食品形態や実際の食事場面での検証が必要です。

また、今回は健常な高齢者を対象としましたが、摂食嚥下障害[用語2]や認知機能障害などを有する方々において感覚間協応が成立するか、さらにそれがどのように行動に影響するのかは明らかになっていません。今後は、異なる疾患背景や生活環境を持つ高齢者にも対象を広げ、食経験や文化的要因との関連も探ることで、より汎用性の高い知見を積み重ねていくことが求められます。

さらに、実験室的条件にとどまらず、介護施設や在宅など実際の食環境における研究を通じて、感覚間協応の実践的意義を検証していくことが今後の課題です。

付記

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費 24K20097の助成を受けて実施されました。

用語説明

論文情報

- 掲載誌:

- Food Quality and Preference

- タイトル:

- Crossmodal correspondences between vision and taste and their potential role in food choices in community-dwelling older adults

- 著者:

- Ryota Kanai, Kohei Yamaguchi, Kosuke Motoki, Rieko Moritoyo, Kanako Yoshimi, Kazuharu Nakagawa, and Haruka Tohara

研究者プロフィール

金井 亮太 Ryota Kanai

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野 大学院生

研究分野:摂食嚥下リハビリテーション、高齢者歯科

山口 浩平 Kohei Yamaguchi

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野 講師

研究分野:摂食嚥下リハビリテーション、高齢者歯科

元木 康介 Kosuke Motoki

東京大学 経済学研究科 マネジメント専攻 講師

研究分野:消費者心理学、消費者行動論、食行動科学、感覚マーケティング、応用心理学

戸原 玄 Haruka Tohara

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授

研究分野:摂食嚥下リハビリテーション、高齢者歯科