ポイント

- 生活期にある要介護の嚥下障害患者でも、経口摂取の状況が変化することを確認しました。

- 経口摂取の状況は、年齢や誤嚥性肺炎の既往歴、居住環境などの要因と関連することが分かり、初診時と6ヵ月後では関連する因子が異なっていました。

- 日本独自の歯科訪問診療による摂食嚥下リハビリテーションが、要介護患者の経口摂取機能の維持・改善に寄与する可能性が示されました。

- 地域において適切なリハビリテーションを提供できる支援体制の整備が求められます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野の山口浩平講師と戸原玄教授らの研究チームは、東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科が歯科訪問診療を行った要介護患者を対象に調査を実施しました。その結果、生活期[用語1]においても経口摂取[用語2]の状況が変化し、年齢や虚弱度、生活環境などが関連していることを明らかにしました。

歯科訪問診療による摂食嚥下リハビリテーション[用語3]は、日本独自の医療であり、本研究の結果は、地域の要介護者に対して適切なリハビリテーションを提供する重要性を示しています。そのためには、社会システムの整備が求められます。

本研究成果は、3月8日付で、「The Journal of Prosthetic Dentistry」誌に掲載されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

摂食嚥下障害[用語4]は、低栄養や誤嚥性肺炎などの有害事象と関連し、場合によっては経口摂取が困難になり、胃瘻[用語5]などの代替栄養法が必要になることがあります。摂食嚥下障害は入院中だけでなく、長期にわたって続くことがあり、退院後も地域での継続的なフォローが求められます。しかし、生活期にある要介護患者において、嚥下障害や経口摂取の状況が長期的にどのように変化するのかについては、十分に解明されていませんでした。

本研究では、東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科が歯科訪問診療を行った要介護患者を対象に、12ヵ月間の追跡調査を実施し、経口摂取状況の推移とその関連因子を分析しました。

研究成果

本研究グループは、生活期にある要介護患者においても経口摂取状況が変化し、年齢、虚弱度、誤嚥性肺炎の既往など、さまざまな因子が関連していることを明らかにしました。 2018年4月から2023年3月までに当科へ依頼があった嚥下障害患者のうち、要介護者を対象に12ヵ月間の経口摂取状況の推移を分析しました。

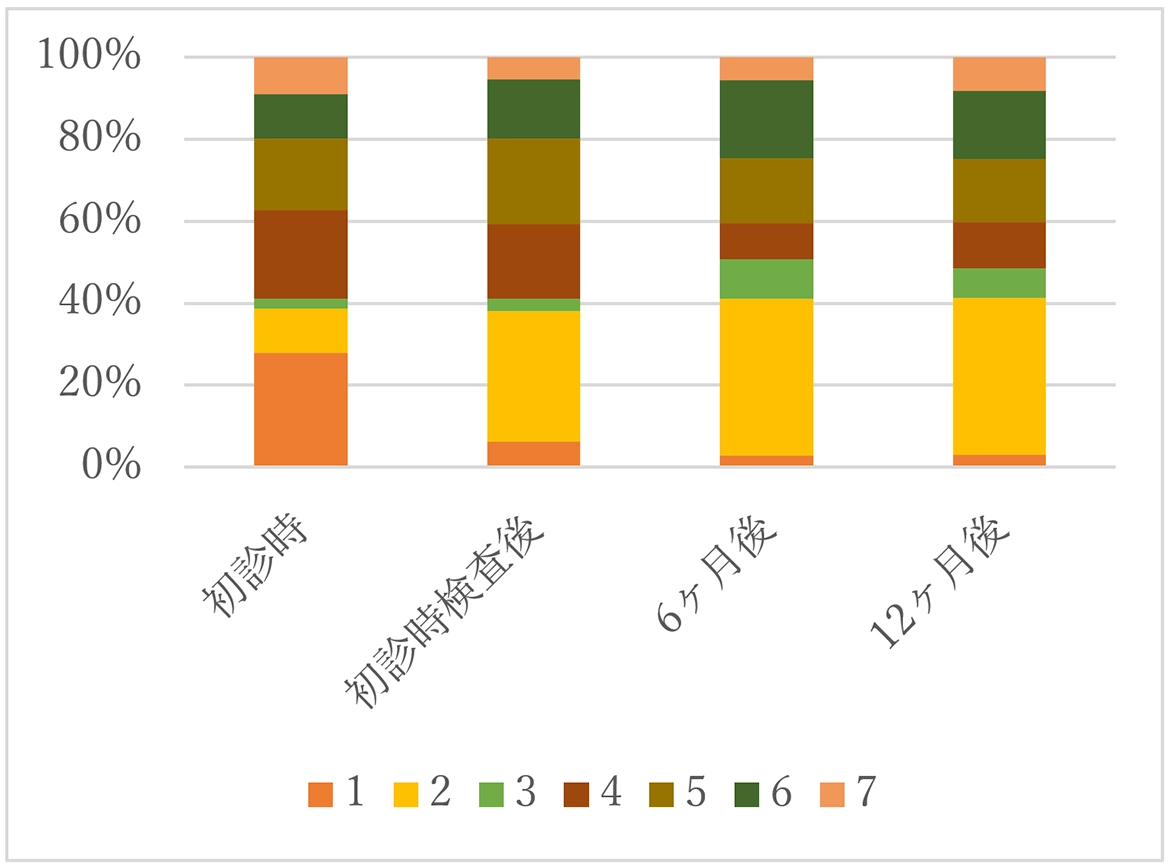

本研究では、初診時、6ヵ月後、12ヵ月後の3時点における経口摂取状況を評価し、それぞれの時点で関連する因子を探索的に解析しました。解析対象者は323名であり、6ヵ月後には146名、12ヵ月後まで追跡可能だった者は97名でした。初診時に全く経口摂取していなかった患者は27.9%でしたが、嚥下内視鏡検査[用語6]を実施した結果、経口摂取が完全に不可能と判断されたのは6.2%にとどまり、約20%のギャップがあることが明らかになりました。さらに、12ヵ月間の追跡が可能だった患者のうち、51%で経口摂取状況の改善が認められました。

また、経口摂取状況に関連する因子は初診時と6ヵ月後で異なり、年齢、誤嚥性肺炎の既往、居住環境(自宅・施設)、虚弱度、覚醒状態などが関係していました。これらの結果から、生活期の要介護患者においても経口摂取状況は変化し得るため、地域において適切な摂食嚥下リハビリテーションを提供する体制の整備が求められることが示唆されます。

社会的インパクト

生活期においても、経口摂取状況と実際の嚥下機能との間にはギャップが存在する可能性があります。本研究は、年齢や介護度を理由に「おいしいものを食べたい」という希望を諦める必要はなく、適切な医療資源にアクセスすることで、経口摂取の可能性を見出せることを示しました。

また、摂食嚥下関連医療資源マップ[用語7]は、地域で利用可能な医療資源を把握するための有用なツールであり、要介護者やその家族、医療・介護従事者が適切な支援を受けるための手助けとなります。

今後の展開

今後は、摂食嚥下リハビリテーションの効果を科学的に検証し、その有効性を明確に示すことが求められます。また、摂食嚥下障害や生活期の摂食嚥下リハビリテーションに関する情報を、より分かりやすく発信し、地域で継続的に提供できる支援体制の充実を図ることが重要です。

さらに、医療・介護従事者や患者・家族が適切なサポートを受けられるよう、地域ごとの医療資源を活用しながら、歯科訪問診療やオンラインリハビリテーションなど、多様な手法を取り入れた支援の拡充が求められます。

用語説明

- [用語1]

- 生活期:加齢や疾患により支援が必要な人が、自宅や介護施設で日常生活を送りながら介護や医療を受ける段階

- [用語2]

- 経口摂取:口から食べ物や飲み物を取り入れて栄養を摂ること

- [用語3]

- 摂食嚥下リハビリテーション:食べ物や飲み物を安全に飲み込むための口や喉の機能訓練や食事環境の調整

- [用語4]

- 摂食嚥下障害:加齢や疾患の影響で、食べ物などの飲み込みが困難になる状態

- [用語5]

- 胃瘻:口から十分な栄養を摂れない場合、胃に直接栄養を届ける方法

- [用語6]

- 嚥下内視鏡検査:飲み込みの状態を詳しく調べるために、鼻から細いカメラを挿入し、喉の動きや誤嚥の有無を観察する検査

- [用語7]

- 摂食嚥下関連医療資源マップ:摂食嚥下障害に対応可能な医療機関を一覧できるサイト

論文情報

- 掲載誌:

- The Journal of Prosthetic Dentistry

- タイトル:

- Dysphagia progression and related factors in community-dwelling care-dependent patients through home-visit dental care: A 12-month retrospective cohort study

- 著者:

- Kohei Yamaguchi, Sayaka Komori, Ryosuke Yanagida, Yuki Yoshimatsu, Kanako Yoshimi, Kazuharu Nakagawa, Haruka Tohara

研究者プロフィール

山口 浩平 Kohei Yamaguchi

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野 講師

研究分野:摂食嚥下リハビリテーション、高齢者歯科

戸原 玄 Haruka Tohara

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授

研究分野:摂食嚥下リハビリテーション、高齢者歯科

関連リンク

お問い合わせ

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野

講師 山口 浩平

- Tel

- 03-5803-4899

- Fax

- 03-5803-4899