ポイント

- 居宅や介護施設など生活の場の摂食嚥下リバビリテーションでは、訓練よりも食形態の工夫など環境調整が多く実施されていました。

- 訓練が選択されやすいのは、比較的若く、代替栄養(胃ろうなど)を使用し、VE検査で誤嚥や喉頭侵入が確認された在宅患者に多く提供されていました。

- 本研究は、高齢化が進む国々において、生活期における摂食嚥下リハビリテーションの実践的指針となることが期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野の山口浩平講師と戸原玄教授らの研究チームは、東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科が歯科訪問診療を行った要介護患者などを対象として、摂食嚥下リハビリテーションの内容調査を実施しました。

その結果、居宅や介護施設など生活期[用語1]における摂食嚥下リハビリテーション[用語2]では、訓練よりも食環境の調整などの代償的アプローチ[用語3]が選択されやすく、訓練を行うかどうかは年齢、経口摂取の状況、居住環境といった患者の属性と関係していることが示されました。

歯科訪問診療による摂食嚥下リハビリテーションは、日本特有の医療です。生活の場におけるリハビリテーションでは、機能改善を目的とした訓練だけでなく、それぞれの患者の特性に応じた柔軟な対応が求められます。

本研究成果は、7月8日(現地時間)付で、「Journal of the American Medical Directors Association」誌に掲載されました。

背景

世界でもっとも高齢化が進む日本では、食べる機能が低下した高齢者に対して、居宅や介護施設といった生活の場でリハビリテーションを提供しています。

特に歯科訪問診療では、嚥下内視鏡検査(VE)[用語4]による精密検査も含めた医療提供が行われており、これは日本独自の取り組みです。しかし、その方法論は十分に確立・普及しているとは言えません。

高齢化は日本だけでなく、世界全体が直面している課題です。必要以上に要介護高齢者の「食べる」ことが制限されないようにするためには、生活の場で実践可能な効果的なリハビリテーションのあり方を科学的に明らかにし、広く発信していくことが重要です。

本研究では、要介護高齢患者の属性による摂食嚥下リハビリテーション介入パターンの違いを検証しました。

研究成果

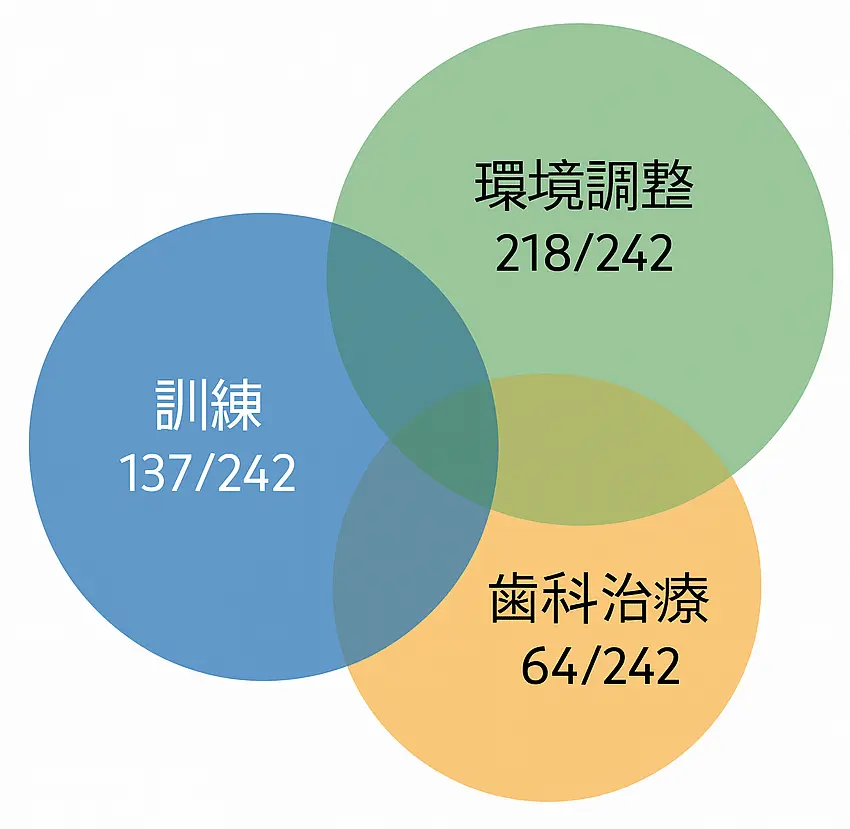

本研究では、2018年から2023年の間に東京科学大学摂食嚥下リハビリテーション科などに依頼があった患者242名を対象として、歯科訪問診療による摂食嚥下リハビリテーションの介入内容を、訓練・環境調整(例. 食形態の指導や水分のとろみづけ(図1))・歯科治療の3つに大別し、年齢や経口摂取の状況など、患者の属性との関係を検討しました。

訓練は全患者の56.6%、環境調整は90.1%、歯科治療は26.4%に提供されており、環境調整がもっとも多く選択されていました(図2)。訓練は、食べ物を用いる直接訓練と、食べ物を用いない間接訓練(例. 筋力トレーニングなど)に分けられます。

訓練は、比較的年齢が若く、代替栄養(例. 胃ろうなど)を利用しており、VEで誤嚥・喉頭侵入[用語5]が認められる在宅の患者に多く提供されていました。

一方で、主な介入が環境調整であった患者群では、リハビリテーションの期間が短くなる傾向も見られました。

生活の場では、環境調整という代償的なアプローチが多く選択され、一定の属性を持つ患者には訓練が選ばれやすいという本研究の知見は、摂食嚥下障害を抱える患者や、生活の場で摂食嚥下リハビリテーションに携わる医療・介護従事者にとって、有用な指針となることが期待されます。

社会的インパクト

歯科訪問診療による摂食嚥下リハビリテーションは、日本特有の医療スタイルです。

疾患や不慮の事故などが原因で、突然、口から食事を摂れなくなることは誰にでも起こり得ます。そうした場合には、病院ではなく、生活の場がリハビリテーションの中心となることも少なくありません。

生活期における摂食嚥下リハビリテーションの指針を示すことは、根拠のない食の制限を軽減するうえで、重要な意義を持ちます。

また、摂食嚥下関連医療資源マップ[用語6]は、地域で利用可能な医療資源を把握するための有用なツールです。摂食嚥下障害を抱える方やその家族、医療・介護従事者が、適切な支援を受けるための手助けとなることが期待されます。

今後の展開

摂食嚥下リハビリテーションが患者の予後にどのような影響を与えるのかについては、現時点では十分に明らかになっておらず、今後の検証が必要です。

同時に、生活の場において効果が期待される摂食嚥下リハビリテーションに関しては、体系的な介入指針の確立も求められます。

本研究が示したのは、生活の場では訓練による機能改善だけでなく、対象者の機能と周囲の環境とを調和させるような対応も不可欠であるということです。

これは社会的な観点からも重要な課題であり、たとえば摂食嚥下障害を抱える方を受け入れられる飲食店の数は限られています。「食」は自由であり、多様であり、多くの人にとって切実な関心事です。

このような状況を踏まえると、政策立案者や料理人などの専門職を含め、多くの人々が議論すべき重要な社会的テーマの一つだと考えられます。

付記

本研究は、科学研究費助成事業(24K13244)の助成を受けて実施されました。

用語説明

- [用語1]

- 生活期:加齢や疾患により支援が必要な人が、自宅や介護施設で日常生活を送りながら、介護や医療を受ける段階。

- [用語2]

- 摂食嚥下リハビリテーション:食べ物や飲み物を安全に摂取するために行う、口や喉の機能訓練や食事環境の調整。

- [用語3]

- 代償的アプローチ:食べる機能に不安がある場合に、姿勢や食べ物の形状を工夫することで、安全に食事をとる方法。

- [用語4]

- 嚥下内視鏡検査(VE):飲み込みの状態を詳しく調べるために、鼻から細いカメラを挿入し、喉の動きや誤嚥の有無を観察する検査。

- [用語5]

- 誤嚥・喉頭侵入:食べ物や飲み物が、本来入るべき食道ではなく、誤って気管に入ったり、入りかけたりする状態。

- [用語6]

- 摂食嚥下関連医療資源マップ:摂食嚥下障害に対応可能な医療機関を一覧できるインターネット上の情報サイト

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of the American Medical Directors Association

- タイトル:

- Patterns of Decision-Making in Dysphagia Rehabilitation for Older Adults in Chronic Care: A Cross-Sectional Study

- 著者:

- Kohei Yamaguchi, Sayaka Komori, Ryosuke Yanagida, Kanako Yoshimi, Kazuharu Nakagawa, Haruka Tohara

研究者プロフィール

山口 浩平 Kohei Yamaguchi

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野 講師

研究分野:摂食嚥下リハビリテーション、高齢者歯科

戸原 玄 Haruka Tohara

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授

研究分野:摂食嚥下リハビリテーション、高齢者歯科