ポイント

- 腸重積症は子どもの一般的な腹部救急疾患であり、診断や治療の遅れが深刻な結果を招く可能性があるため、リスク要因の解明が重要です。

- これまでの研究は、月や週単位の分析が多く、日ごとの気温との関連を全国規模のデータで検討した研究はありませんでした。

- 本研究では、2011〜2022年の5歳以下の子どもの腸重積症入院データと気温のデータを解析し、高温がリスクを増加させる可能性を明らかにしました。特に、極めて高い日平均気温(30.7℃以上)では、入院リスクが39%上昇しました。

- 今後、気候変動により高温の日が増えることで、腸重積症の患者数が増加する可能性があり、公衆衛生の観点から気候変動対策の重要性が示されました。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 大学院医歯学総合研究科 公衆衛生学分野の那波伸敏准教授、藤原武男教授、および医療政策情報学分野の伏見清秀教授らの研究チームは、2011年から2022年に収集された5歳以下の子どもの腸重積症による全国規模の入院データと、気象庁の気温データを解析し、暑さが子どもの腸重積症リスクを増加させる可能性を明らかにしました。

腸重積症は、子どもの腹部救急疾患の中で最も一般的な原因のひとつであり、診断や治療が遅れると深刻な結果を招く可能性があるため、そのリスク要因を解明することは重要です。これまでの研究は、月ごとまたは週ごとの分析に主に依存しており、長期的な傾向や季節性などの潜在的な交絡因子を考慮していないものが多く、日ごとの気温と子どもの腸重積症の関連性を全国規模の大規模データで検討した研究はありませんでした。

本研究では、暑さによって子どもの腸重積症リスクが増加することを示し、特に、99パーセンタイルにあたる極めて高い日平均気温にさらされると、入院リスクが39%増加する可能性があることが明らかになりました。今後、気候変動によって暑い日がより頻繁に発生するにつれ、腸重積症の患者数が増加する可能性があり、公衆衛生の観点からも気候変動への対策が重要であることを示しています。

本研究成果は、国際科学誌「Pediatric Research(ペディアトリックリサーチ)」に、2025年2月19日(現地時間)にオンライン版(アーリー・ビュー)で発表されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

腸重積症は、子どもの腹部救急疾患の中でも最も一般的な原因のひとつであり、診断や治療が遅れると深刻な結果を招く可能性があるため、そのリスク要因を解明することが重要です。

気温と子どもの腸重積症との関連を検討したこれまでの研究は、主に月ごとや週ごとの分析に依存しており、長期的な傾向や季節性などの潜在的な交絡因子を十分に考慮していないものが多く、日ごとの気温と子どもの腸重積症の関連性を全国規模のデータで検討した研究はこれまでありませんでした。

そこで本研究では、全国規模の入院データと気象庁の気象データを活用し、高い気温が子どもの腸重積症の入院リスクに及ぼす影響を明らかにすることを目的としました。

研究成果

本研究では、2011年から2022年までの12年間にわたり収集されたデータを用いて、1年の中で最も気温の高い5ヵ月間(5月から9月)における5歳以下の子どもの腸重積症による全国規模の入院患者データと、気象庁の気温のデータを分析しました。時間層別化ケースクロスオーバーデザインを採用し、曜日、季節、長期的なトレンドの影響を調整した上で、高い気温が子どもの腸重積症の入院リスクに及ぼす影響を検討しました。入院データはDPC(Diagnosis Procedure Combination)データベース[用語2]から抽出し、さらに、気温への曝露から影響が現れるまでの時間差(ラグ効果)も解析に考慮しました。

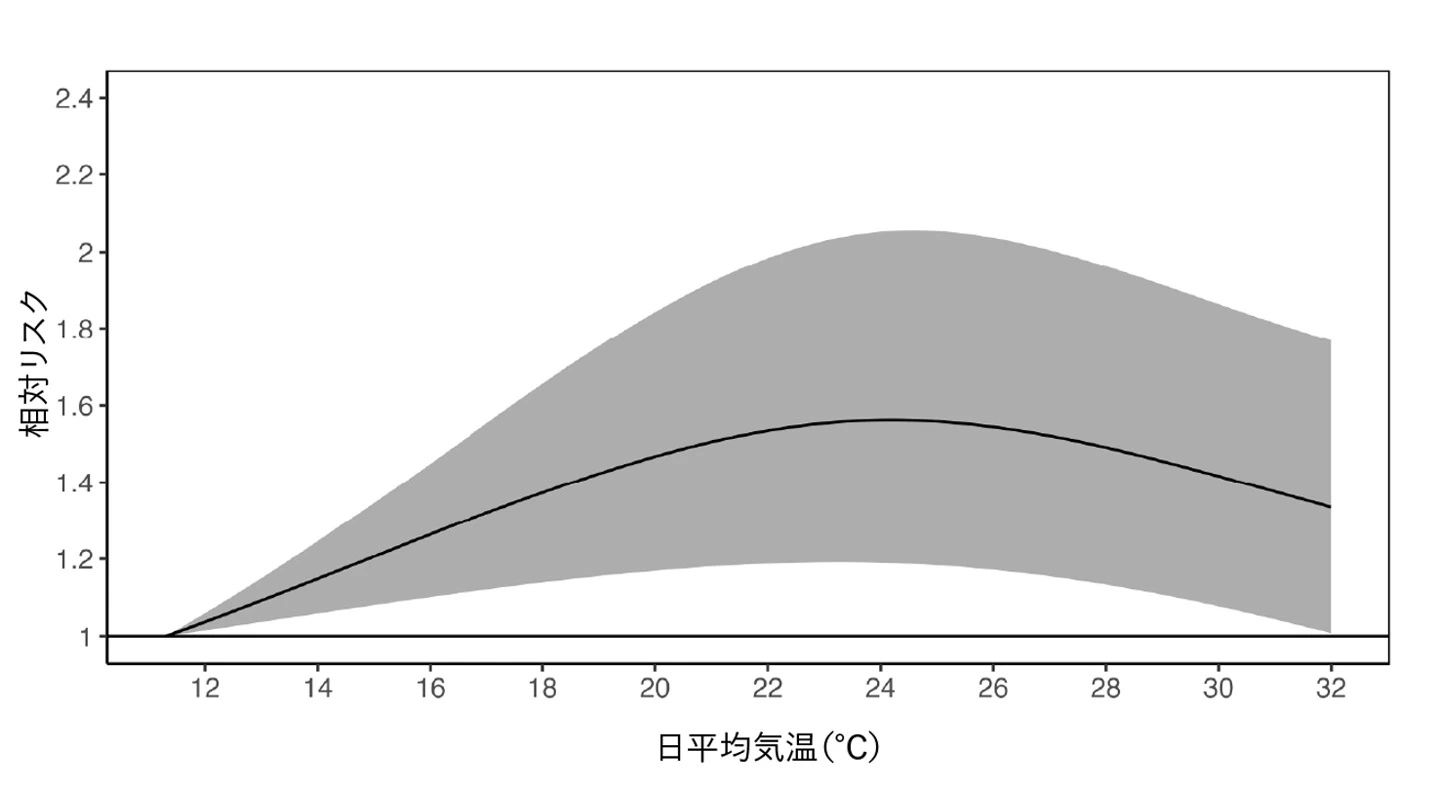

解析の結果、暑さによって子どもの腸重積症リスクが増加することが確認されました。特に、99パーセンタイルにあたる極めて高い日平均気温(1日の平均気温が上位1%に該当する30.7℃)にさらされると、入院リスクが39%増加することが明らかになりました(95%信頼区間: 5%〜83%)。なお、本解析では、最もリスクが低い気温(Minimum Morbidity Temperature: MMT)である11.3℃を基準として解析を行いました。

社会的インパクト

本研究により、暑さが子どもの腸重積症リスクを増加させる可能性が示されました。今後、気候変動によって暑い日がより頻繁に発生するにつれ、腸重積症の患者数が増加する可能性があります。本研究の結果は、公衆衛生の観点からも、気候変動への対策が重要であることを示しています。

今後の展開

高温と腸重積症を結びつける可能性のあるメカニズムとして、気温の高い時期における食事内容や腸の運動性の変化が考えられます。これまでの主に動物モデルを用いた研究では、腸管運動の変化や食事パターンが腸重積症の急性発症に関与する可能性が示唆されています。

今後の研究では、高気温と腸重積症の関連をより深く理解するため、食事内容や腸管運動の変化などのメカニズムを詳細に検討することが求められます。

付記

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST、JPMJSA2402)と独立行政法人国際協力機構(JICA)の連携事業である地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)の支援を受けて実施されました。

用語説明

- [用語1]

- ラグ効果:気温が健康に対して与える影響は、気温に曝露した時点からしばらく続くことが知られており、その遷延性を「ラグ効果」と呼ぶ。

- [用語2]

- DPC(Diagnosis Procedure Combination)データベース:DPCは、全国の対象病院から収集された入院患者に関する大規模データベースで、退院時情報や診療報酬に関するデータ等が記録されている1。

1康永 秀生, 堀口 裕正, DPCデータベースを用いた臨床疫学研究, 医療と社会, 2010, 20巻, 1 号, p. 87-96

論文情報

- 掲載誌:

- Pediatric Research(インパクトファクター=3.1)

- タイトル:

- Association Between Heat Exposure and Intussusception in Children in Japan from 2011 to 2022

- 著者:

- Nawa N, Nishimura H, Fushimi K, Fujiwara T

研究者プロフィール

那波 伸敏 Nobutoshi NAWA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科

公衆衛生学分野 准教授

ウェルビーイング創成センター センター長

研究分野:公衆衛生学、疫学、プラネタリーヘルス、小児科学

藤原 武男 Takeo FUJIWARA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科

公衆衛生学分野 教授

研究分野:公衆衛生学、疫学(社会疫学、ライフコース疫学)