ポイント

- アナフィラキシーが暖かい季節に多いことは知られていましたが、これまで日ごとの気象データと入院データを連結して検討した研究は不足していました。

- 本研究では、約5万5千件の日ごとの入院データと気温データを解析し、気温が高いほどアナフィラキシーによる入院リスクが増加すること、特に、日平均気温が30.7度(99パーセンタイル)の場合、入院リスクが49%増加することを明らかにしました。

- この関連は、食物性などのアナフィラキシーのタイプに特に顕著でした。

- 暑い日には、虫刺されや花粉への対策、アレルギーのある食品の摂取に注意を払うなどの予防策が重要になります。

- 本研究の結果は、気候変動が健康に与える悪影響の新たな証拠であり、公衆衛生の観点からも気候変動対策を急ぐ必要性を示しています。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 大学院医歯学総合研究科 公衆衛生学分野の那波伸敏准教授らの研究チームは、2011年から2022年までの全国規模の入院データを解析し、気温が高いとアナフィラキシーによる入院リスクが増加することを明らかにしました。さらに、この関連は、医療処置や治療に関連しない食物性などのアナフィラキシーのタイプで特に顕著であることも判明しました。

アナフィラキシーは、急性発症を特徴とする重篤な全身性アレルギー反応です。主な誘因として、食物や昆虫刺傷が挙げられますが、医薬品や造影剤なども原因となることが知られています。アナフィラキシーは命に関わる可能性があるため、そのリスク因子の解明が重要です。従来より、アナフィラキシーは暖かい季節に多く発生すると報告されていましたが、気温とアナフィラキシーとの関連性を詳しく検討するには、日々の患者の入院データと気象データを連結して解析する必要がありました。

本研究では、日ごとのデータを解析した結果、気温が高いとアナフィラキシーによる入院リスクが増加することを確認しました。特に、極めて高い日平均気温(研究期間中の99パーセンタイルに該当する30.7度)にさらされた場合、入院リスクが49%増加することが分かりました。また、この関連は医療処置や治療に関連したタイプのアナフィラキシーでは認められず、医療処置や治療に関連しない食物性などの原因によるタイプで特に顕著でした。

これらの結果は、気候変動が人間の健康に悪影響を及ぼす可能性を示す新たな証拠であり、公衆衛生の観点から気候変動対策を急ぐ必要性を強調しています。

本研究成果は、国際科学誌Allergy(アレルギー、インパクトファクター:12.6)に、2025年2月1日付でオンライン版に発表されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

アナフィラキシーは、急性発症を特徴とする重篤な全身性アレルギー反応です。主な誘因として、食物や昆虫刺傷が挙げられますが、医薬品や造影剤なども誘因となることが知られています。アナフィラキシーは、命に関わる場合もあるため、そのリスク因子を解明することが重要です。

これまでの研究では、アナフィラキシーが暖かい季節に多く発生することが報告されていていました。しかし、気温とアナフィラキシーの関連性を詳細に検討するためには、日々の患者の入院データと気象データを連結して検討する必要がありました。

そこで本研究では、全国規模の日ごとの入院データと気象庁の気象データを活用し、気温とアナフィラキシーによる入院リスクとの関連を明らかにすることを目的として研究を実施しました。

研究成果

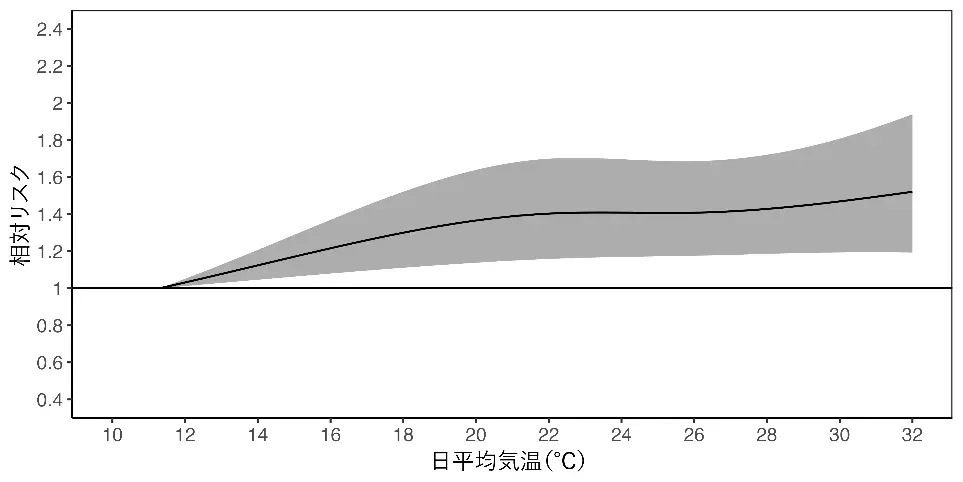

研究期間中である2011年から2022年までのアナフィラキシーによる入院患者数は55,298人にのぼりました。1日の平均気温が高くなると、アナフィラキシーによる入院リスクが上昇することが確認されました。特に、99パーセンタイルに該当する極めて高い日平均気温(30.7度)にさらされた場合、入院リスクが49%増加することが明らかになりました(95%信頼区間: 19%〜85%)。

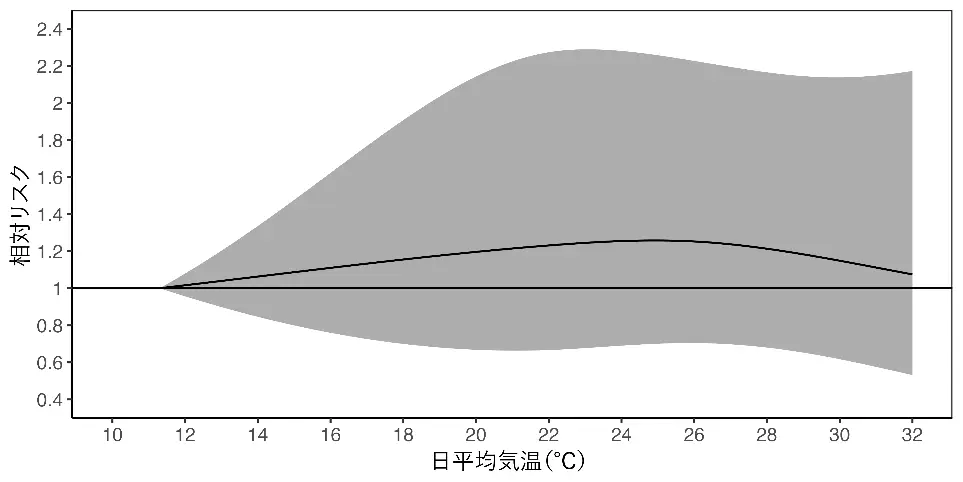

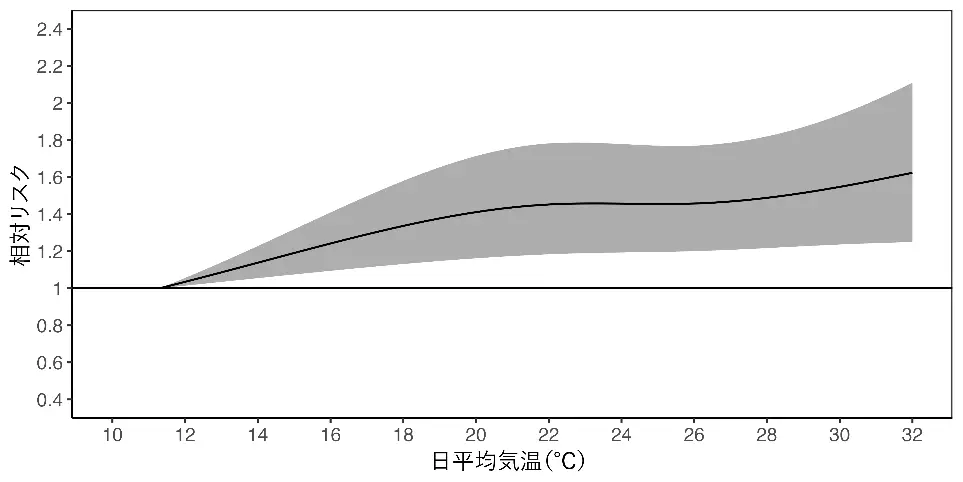

さらに、アナフィラキシーのタイプ別に解析を行った結果、高気温への曝露と入院リスクの関連性は、医療処置や治療に関連するタイプのアナフィラキシーでは認められませんでした。一方で、医療処置や治療とは無関係な食物性などのアナフィラキシーのタイプでは、この関連性が特に顕著であることが分かりました。

社会的インパクト

本研究により、高気温への曝露がアナフィラキシーのリスクを高める可能性が明らかになりました。特に、医療処置や治療に関連しない食物性などの原因によるアナフィラキシーにおいて、このリスクが顕著であることが分かりました。一方で、医療処置や治療に関連したタイプのアナフィラキシーでは、高気温との関連は認められませんでした。これは、医療処置や治療が通常、気温が管理された医療施設内で行われるため、高気温の影響を受けにくいことが要因である可能性があります。

本研究結果に基づき、暑い日には以下のような予防策を講じることが重要だと考えられます:

- 虫刺されや花粉への適切な対策を行う

- アレルギーのある食品や、普段食べ慣れていない食品を摂取に注意を払う

また、この研究は、気候変動が人間の健康に悪影響を及ぼす可能性を示す更なる証拠となりました。公衆衛生の観点からも、気候変動対策を急ぐ必要性を強く訴えるものです。

今後の展開

高気温とアナフィラキシーによる入院リスクの関連メカニズムの一つとして、熱への曝露が以下のような要因を介して間接的にリスクを高める可能性が考えられます:

- 暑い日の食パターンの変化

- 昆虫刺傷や花粉曝露の増加

また、気温の上昇により屋外活動が増えることで、環境アレルゲンや昆虫刺傷の機会が増加し、アナフィラキシーのリスクがさらに高まる可能性があります。さらに別の可能性として、高気温への曝露が呼吸器系や消化器系の症状を増幅し、アナフィラキシーの重症化につながることも示唆されます。今後の研究では、これらのメカニズムをさらに詳細に解明することが必要です。また、気候変動による気温上昇が健康に与える影響を包括的に理解することで、効果的な予防策や公衆衛生対策の構築が期待されます。

付記

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST、JPMJSA2402)と独立行政法人国際協力機構(JICA)の連携事業である地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)の支援を受けて実施しました。

用語説明

- [用語1]

- ラグ効果:気温が健康に及ぼす影響は、曝露時点から一定期間続くことが知られており、その遷延性を「ラグ効果」と呼ぶ。

- [用語2]

- DPC(Diagnosis Procedure Combination)データベース:DPCは、全国の対象病院から収集された入院患者に関する大規模なデータベースです。このデータベースには、退院時の情報や診療報酬に関するデータなどが記録されています1。

1 康永 秀生, 堀口 裕正, DPCデータベース[用語2]を用いた臨床疫学研究, 医療と社会, 2010, 20 巻, 1 号, p. 87-96

論文情報

- 掲載誌:

- Allergy

- タイトル:

- Association Between Heat Exposure and Anaphylaxis in Japan: A Time-Stratified Case-Crossover Study

- 著者:

- Nawa N, Nishimura H, Fushimi K, Fujiwara T

- DOI:

- 10.1111/all.16488

研究者プロフィール

那波 伸敏 Nobutoshi NAWA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科

公衆衛生学分野 准教授

ウェルビーイング創成センター センター長

研究分野:公衆衛生学、疫学、プラネタリーヘルス、小児科学

藤原 武男 Takeo FUJIWARA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科

公衆衛生学分野 教授

研究分野:公衆衛生学、疫学(社会疫学、ライフコース疫学)