糖鎖とタンパク質の多価相互作用を解析する新規磁性リポソーム型バイオセンサを開発

ポリドーパミン被覆リポソームを用いて、自然な生理条件下での分子間相互作用を高感度に検出

ポイント

- ポリドーパミンでコーティングした磁性リポソームを用いることで、糖結合タンパク質(レクチン)と糖鎖の相互作用を液体中で直接計測可能とした。

- 磁性粒子の回転運動(ブラウン緩和)の変化を利用し、従来の物より高感度に多価性相互作用を検出した。

- 固体支持体に固定化する必要がなく、自然な生理的条件下での分子間相互作用の解析を実現した。

- 診断や感染阻害薬のスクリーニング、糖鎖生物学研究など、医療・創薬分野への幅広い応用が期待される。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 口腔デバイス・マテリアル学分野 (兼務: 国際医工共創研究院 口腔科学センター)の大久保喬平准教授、物質理工学院 材料系の北本仁孝教授、物質理工学院 応用化学系の田中克典教授 (兼務: 理化学研究所 開拓研究所 田中生体機能合成化学研究室 主任研究員)、理化学研究所 開拓研究所 田中生体機能合成化学研究室のチャン・ツンチェ(Tsung-Che Chang)研究員らの研究グループは、ポリドーパミン被覆磁性リポソーム[用語1](PDA-ML)を用いた新しい磁気バイオセンシング技術を開発しました。

この技術は、超常磁性酸化鉄ナノ粒子を脂質膜で包み込んだ磁性リポソームの表面を、生体接着性の高いポリドーパミンでコーティングしたものです。交流磁場下におけるブラウン緩和[用語2]を利用することで、糖鎖[用語3]とレクチン[用語4]の相互作用を液体中で高感度に検出することが可能です。特に、多価性相互作用(複数の結合部位が同時に働くこと)によって、単一の糖との結合に比べて劇的に強いシグナルが得られることを実証しました。この技術は、医療診断、創薬、糖鎖生物学研究などへの幅広い応用が期待されます。

なお、本研究成果は10月15日付の「ACS Applied Materials & Interfaces」誌に掲載されました。

背景

生体内では、タンパク質と糖鎖の相互作用が、細胞認識、接着、シグナル伝達、免疫調節、炎症、病原体認識など、多様な生物学的プロセスで重要な役割を果たしています。しかし、これらの相互作用は非共有結合的で比較的弱いため、その解析には困難が伴ってきました[参考文献1]。

既存の検出方法としては、水晶振動子マイクロバランス法、マイクロアレイ、表面プラズモン共鳴法、等温滴定熱量測定法などが知られており、いずれもレクチン−糖鎖相互作用の解析に有効です。ただし、これらの多くは受容体を固体支持体上に固定化する必要があり、自然な結合挙動を妨げることや、大量のサンプルを必要とすることが問題となっていました。

一方、磁性ナノ粒子を用いたバイオセンシングは、生体物質の大半が非磁性であるため、夾雑物による干渉を最小限に抑えつつ、選択的に生体分子を同定できるという利点があります[参考文献2]。しかし、生体環境中では電気的反発力の低下によって粒子の凝集が生じやすく、コロイド安定性の制御が課題となっていました。

そこで本研究では、脂質二重膜で磁性ナノ粒子を包み込んだ磁性リポソームに着目しました。研究グループはこれまでに、磁性リポソームが周囲の脂質二重層によって生体適合性を維持しつつ、磁性ナノ粒子を凝集や酸化から保護し、その磁気特性を保持することを示しています[参考文献3]。今回はさらに、その表面をポリドーパミン(PDA)で被覆することで、生体分子の容易な吸着と効果的な機能化を実現し、液体中でのレクチン−糖鎖相互作用を磁気的に検出することに成功しました。

研究成果

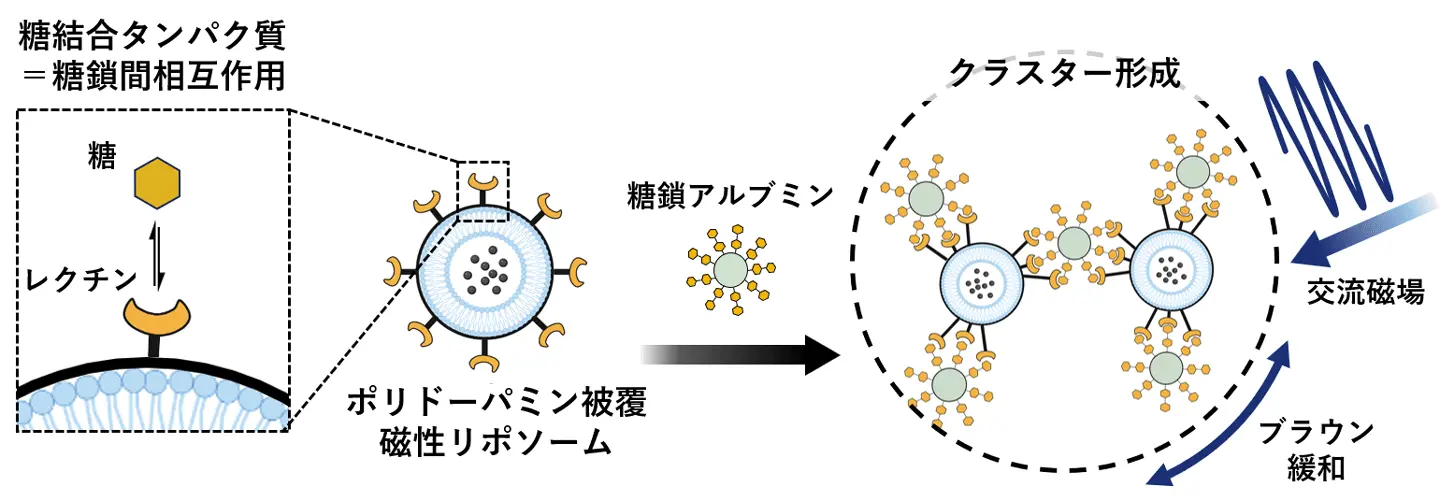

本研究では、磁性リポソーム表面上に固定したレクチンと、アスパラギン結合型糖タンパク質糖鎖(N-結合型糖鎖)[用語5]で修飾したアルブミン[用語6]との相互作用により形成されるクラスターの大きさを、交流磁化率から計測できることを示しました(図1)。生体内では、N-結合型糖鎖は多くの場合、生物活性を示すために細胞表面やタンパク質上にクラスターを形成しています。このように、生体内における「糖鎖の真の活性状態」であるクラスター形成による多価効果を高感度に検出できる点が、本磁性リポソーム型バイオセンサの利点です。

磁性リポソームは、直径約15 nmの超常磁性酸化鉄ナノ粒子を直径約170 nmの脂質二重膜内に封入することで作製しました。その表面に、ドーパミンの自己重合によりポリドーパミン(PDA)層を形成し、重合時間を調整することで層の厚さを制御できることを明らかにしました。

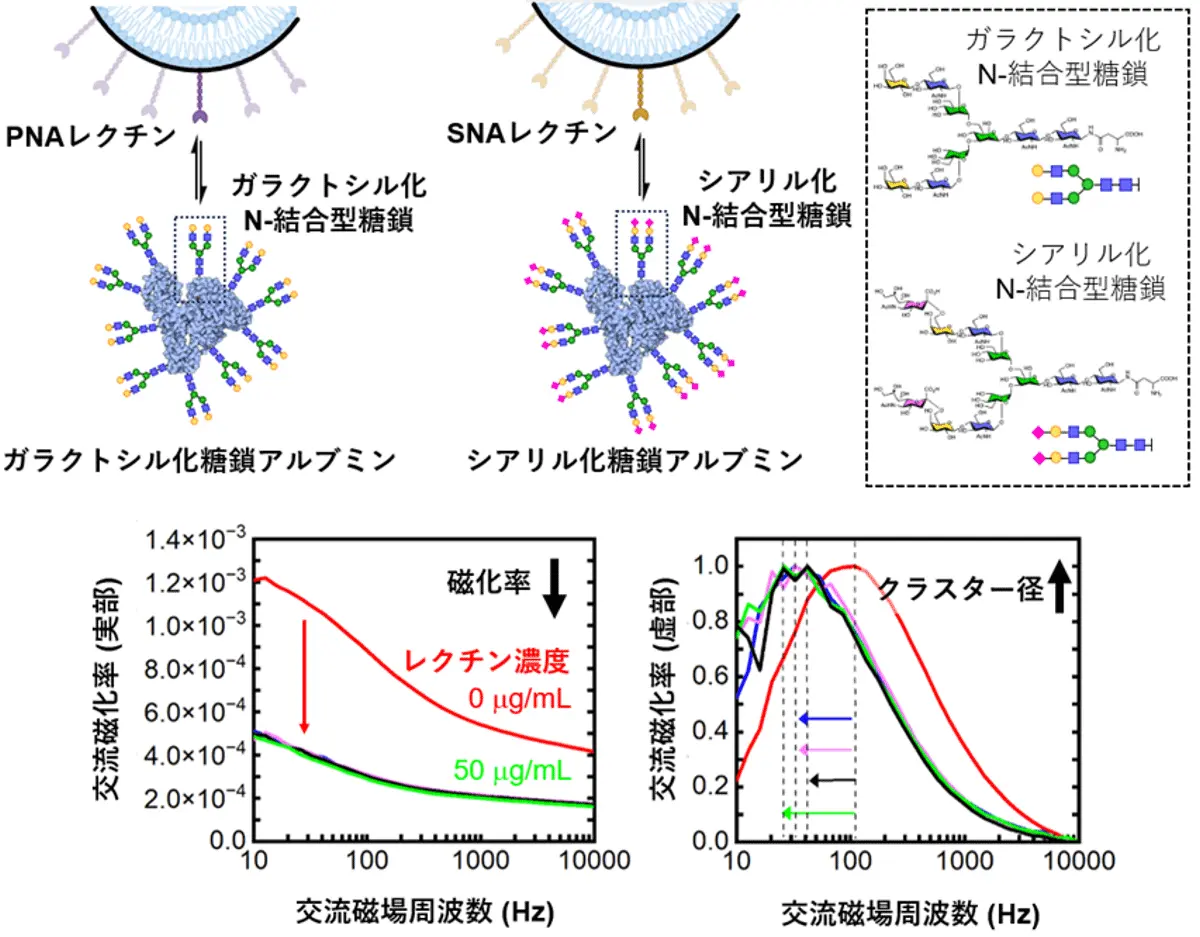

次に、ポリドーパミン表面にレクチンとしてピーナッツ凝集素(PNA)とニワトコ凝集素(SNA)を固定化し、それぞれ対応する糖鎖であるガラクトシル化N-結合型糖鎖およびシアリル化N-結合型糖鎖との相互作用を、交流磁化測定により解析しました。特異的なレクチン−糖鎖の組み合わせでは、交流磁化の実部が顕著に減少し、虚部のピーク周波数が低周波側へシフトする現象が観察されました。これは、レクチン−糖鎖結合によるクラスター形成によりリポソームが沈殿するとともに、残存する粒子の流体力学的サイズが増大することを示しています。一方、非特異的な組み合わせでは、こうした変化はほとんど見られず、特異的な相互作用を選択的に検出できることが確認されました(図2)。

さらに重要な成果として、単一の糖(モノグリカン)との相互作用に比べ、ヒト血清アルブミンに複数の糖鎖を結合させた糖鎖アルブミン(多価性リガンド)では、極めて強い磁化応答が得られることを実証しました。糖鎖アルブミンはレクチン固定化PDA-ML間を架橋する役割を果たし、より明確なクラスター形成と、レクチン濃度に依存した応答が観察されました。特に、24時間重合したPDA-MLでは、低濃度のレクチンでも顕著な磁化変化が観察され、厚いポリドーパミン層がレクチン固定化効率を高めることが示されました。

研究グループは、この現象のメカニズムとして、糖鎖アルブミンが架橋剤として作用し、レクチン固定化PDA-ML間でのクラスター形成を促進すること、多価性相互作用により結合親和性が大幅に高まること、そしてクラスター形成によって流体力学的サイズが増大し、ブラウン緩和特性が変化することを明らかにしました。

社会的インパクト

糖鎖の多価効果を利用した高感度検出は、病原体と宿主細胞間における多価性相互作用の検出・評価や、感染阻害薬のスクリーニング、さらにはより生理的条件に近い自然な相互作用の評価に有用であり、創薬プロセスの効率化につながります。

また、糖鎖生物学分野では、タンパク質上の糖鎖パターンが生物学的機能に及ぼす影響を詳細に解析でき、多価効果の定量的評価によって糖鎖修飾と疾患発症メカニズムの関連性解明が進む可能性があります。

さらに、免疫調節・細胞増殖・がんの浸潤といった生物学的現象におけるN-結合型糖鎖の役割を解明するバイオデバイスの開発や、より幅広い生体関連分子を対象とした診断デバイスへの応用、さらには臨床応用への展開も期待されます。

今後の展開

今後は、磁性リポソーム濃度の最適化や血清・血漿中での安定性試験を行い、実用化に向けた技術改良を進めます。さらに、糖鎖アルブミンの濃度依存性を詳細に解析することで、検出感度および検出限界を定量的に評価し、臨床サンプルを用いた実証試験にも取り組む予定です。

加えて、抗体-抗原反応や核酸ハイブリダイゼーションなど、他の生体分子相互作用への応用展開も進めます。その上で、ポータブル診断デバイスの開発や、複数の標的を同時に検出できる多項目計測システムの構築にも取り組み、バイオセンシングおよび生物分析への幅広い応用と実用化を目指します。

付記

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)「革新的先端研究開発支援事業」(課題番号24am0521012)、アステラス病態代謝研究会、三菱財団、日本学術振興会科学研究費助成事業(課題番号21H01760, 19K15423, 24H00491, 21K05302)の助成を受けたものです。本研究で使用したN-結合型糖鎖は、株式会社糖鎖工学研究所 (GlyTech, Inc.)よりご供与いただきました。

参考文献

- [1]

- Vong, K.; Yamamoto, T.; Tanaka, K. Small, 2020, 16 (27), 1906890.

- [2]

- Wu, K.; Su, D.; Saha, R.; Liu, J.; Chugh, V. K.; Wang, J.-P. ACS Appl. Nano Mater., 2020, 3 (6), 4972–4989.

- [3]

- Ryofi, A. N.; Okubo, K.; Kitamoto, Y. J. Jpn. Soc. Powder Powder Metall., 2025, 72 (Supplement), S689–S696.

用語説明

- [用語1]

- 磁性リポソーム:酸化鉄ナノ粒子を内包した脂質二重膜からなる微小なカプセル構造体。外部磁場によって位置を制御できるため、薬物の標的部位への誘導や、MRIの造影剤としての応用が期待されている。

- [用語2]

- ブラウン緩和:磁性ナノ粒子が交流磁場(交流電流に伴い発生する変動磁場)に応答して回転し、その磁気モーメントが時間とともに指数関数的に減衰する現象。磁性リポソームの場合、内包された酸化鉄ナノ粒子が磁場の変化に追随しようとして、リポソーム全体が回転する。

- [用語3]

- 糖鎖:各種の糖がグリコシド結合によって鎖状につながった分子。タンパク質や脂質と結合した複合体として細胞表面などに存在し、細胞の個性決定、細胞間相互作用、免疫機能、神経機能など、生命現象の様々な場面で重要な役割を果たす。

- [用語4]

- レクチン:糖鎖を認識するタンパク質。生体内では、自己と非自己の認識、免疫反応の活性化、細胞間相互作用の制御など多様な役割を担っている。

- [用語5]

- アスパラギン結合型糖タンパク質糖鎖(N-結合型糖鎖):タンパク質のアスパラギン側鎖のアミド窒素に結合している糖鎖。細胞内では、タンパク質のフォールディング(ポリペプチドの折り畳みによる高次構造の構築)や細胞内での輸送を制御することが分かっている。一方、細胞外では、タンパク質の血中内安定性、タンパク質/タンパク質相互作用、免疫調節、細胞増殖、がんの浸潤など多くの生物学的現象に重要な役割を果たしていると考えられる。

- [用語6]

- アルブミン:血清中の大部分を占め、分子量が6万程度の極めて安定な可溶性タンパク質。表面に反応性の高いリジン残基が30個程度存在するため、糖鎖などの機能性低分子を付着させる生体高分子としてもよく利用される。

論文情報

- 掲載誌:

- ACS Applied Materials & Interfaces

- タイトル:

- Polydopamine-Functionalized Magnetoliposomes as Magnetic Probes for Lectin–Glycan Interaction Analysis through Brownian Relaxation

- 著者:

- Adira N. Ryofi†, Kyohei Okubo*,†, Akito Nunome, Tsung-Che Chang, Katsunori Tanaka, Yoshitaka Kitamoto* (*corresponding authors; †equal contributions)

研究者プロフィール

大久保 喬平 Kyohei Okubo

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 口腔デバイス・マテリアル学分野 准教授

国際医工共創研究院 口腔科学センター

研究分野:ナノバイオテクノロジー、磁性材料・デバイス、口腔科学

北本 仁孝 Yoshitaka Kitamoto

東京科学大学 物質理工学院 材料系 教授

研究分野:磁性ナノ粒子、磁気デバイス、磁性薄膜

田中 克典 Katsunori Tanaka

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授

理化学研究所 開拓研究所 田中生体機能合成化学研究室 主任研究員

研究分野:有機合成化学、ケミカルバイオロジー、糖鎖科学

張 宗哲 Tsung-Che Chang

理化学研究所 開拓研究所 田中生体機能合成化学研究室 研究員

研究分野:有機合成化学、ケミカルバイオロジー、糖鎖科学