ポイント

- プラスチック細胞足場材料に紫外線を照射する際に、細胞の接着性が最も高まる「最適条件」が存在する理由を分子レベルで解明。

- 細胞の足場となる特定のタンパク質を選択的に吸着・固定化する能力が最大になることで、細胞の接着性が最適化。

- 安価に材料性能を最大化するための明確な設計指針を提供し、再生医療や創薬研究、細胞培養用デバイスや医療用インプラント材料開発に貢献。

概要

東京科学大学(ScienceTokyo)物質理工学院 材料系の林智広准教授らの研究グループは、細胞培養に使われるプラスチック細胞足場材料[用語1]の表面に紫外線を照射することで、なぜ細胞の接着性が向上するのか、その詳細なメカニズムを解明しました。

細胞培養では、材料表面に付着するタンパク質が「細胞の足場」として機能します。研究グループは、紫外線照射時間が短すぎても長すぎてもいけない理由が、タンパク質の吸着挙動にあることを突き止めました。短時間の紫外線照射によって作られた、わずかに親水性(水になじみやすい性質)の領域と、元の疎水性(水をはじく性質)の領域が混在する表面が、細胞の接着に重要なタンパク質(フィブロネクチン、ビトロネクチン[用語2])を効率よく吸着し、強固に固定化するための最適な環境であることを明らかにしました。

この成果は、これまで経験的に行われてきた表面処理技術の最適化に科学的な裏付けを与えるものであり、再生医療やバイオテクノロジー分野における高性能な材料開発に貢献するものです。

本成果は、10月22日付(現地時間)の「ACS Langmuir」誌に掲載されました。

背景

再生医療や医薬品開発の研究において、細胞を体外で効率よく培養する技術は極めて重要です。一般的に、細胞培養にはポリスチレンやシクロオレフィンポリマー(PS、COP)[用語3]製のシャーレなどが広く用いられますが、PSは本来、疎水性(水をはじく性質)が強く、そのままでは細胞が付着しにくいという課題がありました。

この課題を解決するため、材料表面に紫外線とオゾンの両方(UVO)[用語4]を照射して親水性(水になじみやすい性質)を高める処理が広く行われています。しかし、このUVO処理時間が長すぎるとかえって細胞の接着性が低下することが知られており、なぜ最適な照射時間が存在するのか、その根本的なメカニズムは完全には解明されていませんでした。合理的な材料設計を行うためにも、この謎を解明することが求められていました。

研究成果

研究グループは、UVO処理時間が細胞接着性に与える影響を、(1)材料表面の物理化学的変化、(2)血清タンパク質の吸着挙動、(3)細胞の応答、という一連のプロセスを包括的に分析することで解明しました。

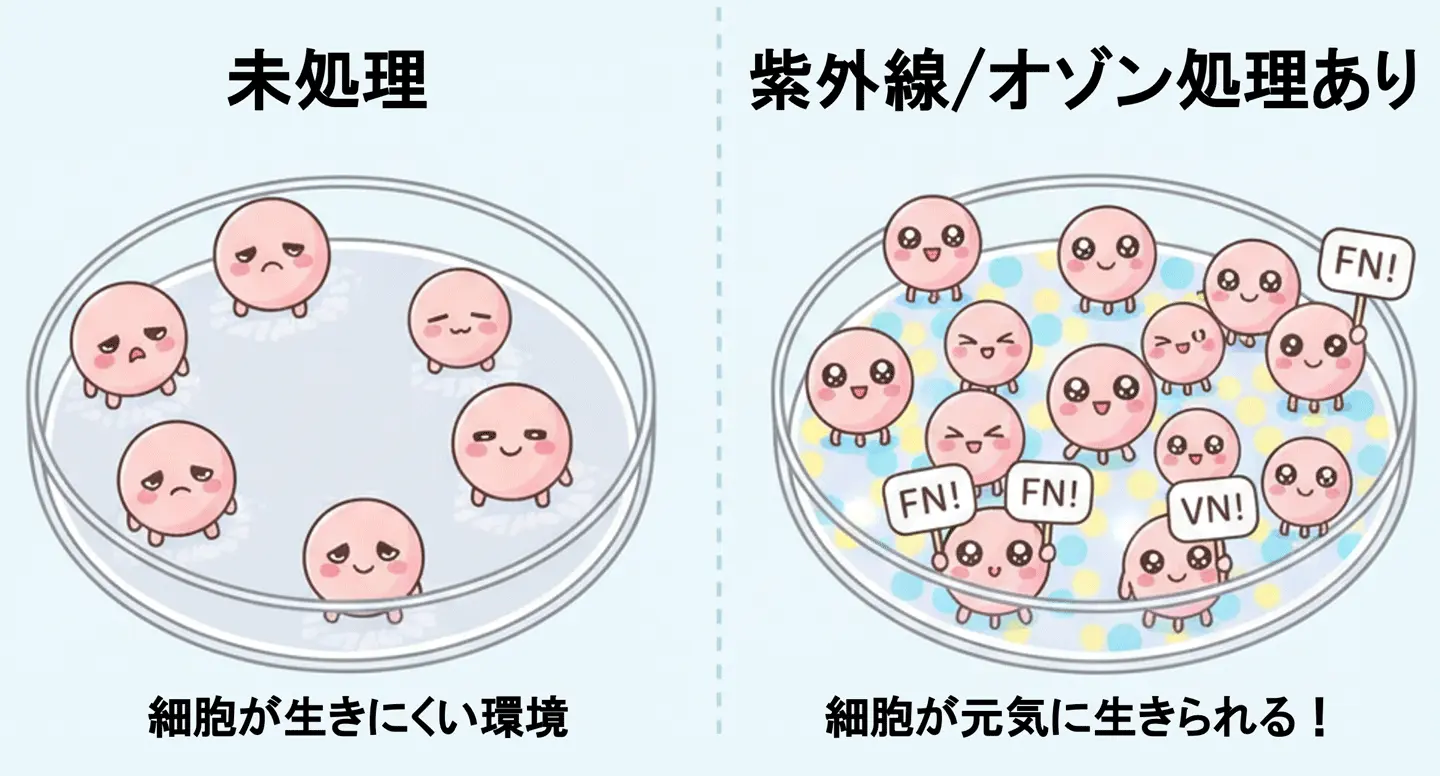

異なるUVO処理時間で処理したPSおよびCOPの表面を用いて細胞を培養したところ、1~2分という短時間のUVO処理で細胞の接着密度が最大となり、10分以上の長時間処理では逆に接着密度が低下することが確認されました。次に、表面分析の結果、UVO処理時間が長くなるにつれて表面の親水性が単調に増加することが分かりました。最も親水性が高い表面において、細胞の接着性が最大にならなかったことから、「単に濡れやすければ良いわけではない」ことが示されたため、さらなる調査として、吸着したタンパク質層などの様々な因子の解析を行いました。

解析の結果、以下のメカニズムが明らかとなりました。

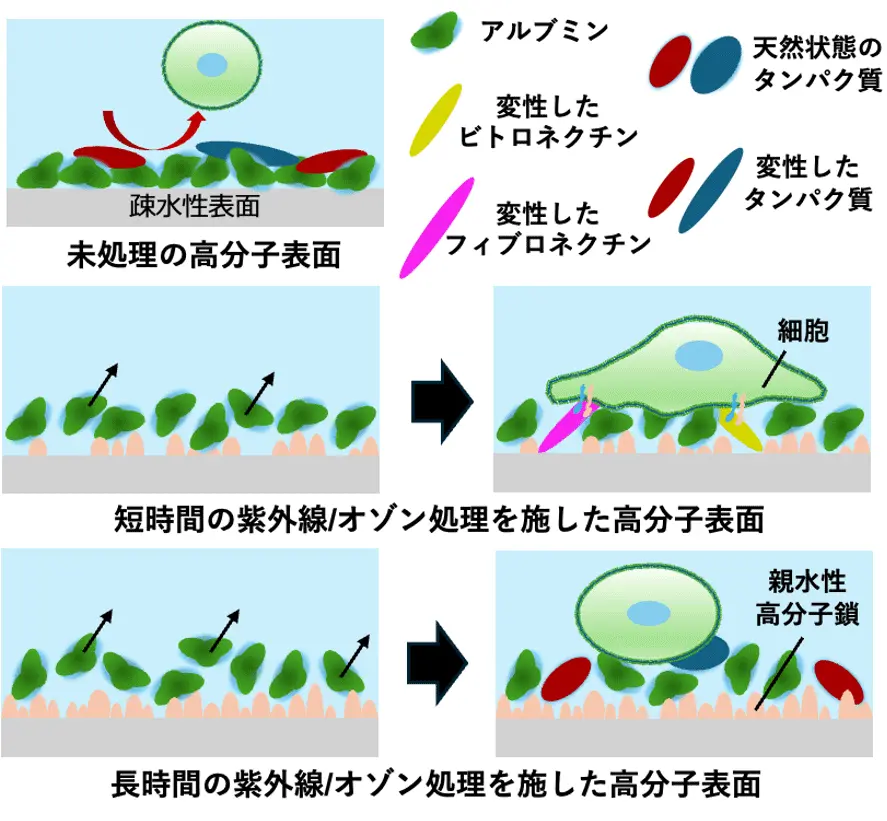

- 未処理の表面(疎水性):血清中で最も多いアルブミン[用語5]が強固に吸着し、硬い膜を形成する。このアルブミン膜が、細胞の足場となるフィブロネクチン(FN)やビトロネクチン(VN)の吸着を妨げる。

- 長時間処理した表面(高親水性):タンパク質全体の吸着量は増えるものの、タンパク質と材料表面との相互作用が弱いため、最初に吸着したタンパク質が次々と別のタンパク質に置き換わる「Vroman効果[用語6]」が活発に起こる。その結果、重要なFNやVNが表面に安定して留まることができず、細胞の足場が形成されない。

- 短時間処理した表面(疎水性と親水性が混在):疎水性の領域が適度に残っているため、その箇所にFNやVNが選択的かつ強固に吸着する。親水性の領域ではアルブミンなどのタンパク質が弱く吸着するが、FNやVNによって効率よく置き換えられる。結果として、表面にFNとVNが高密度で配置された、細胞にとって最も接着しやすい「理想的な足場」が完成する。

これらの結果から、短時間のUVO処理が細胞接着を最大化するメカニズムは、材料表面に形成された疎水性と親水性のナノスケールのまだら模様が、細胞足場タンパク質を選択的に濃縮・固定化する機能を持つためであることを突き止めました。

社会的インパクト

本研究は、細胞培養材料の表面処理において「なぜ最適条件が存在するのか」という長年の疑問に、分子レベルの相互作用から包括的な答えを与えるものです。この成果により、勘や経験に頼っていた材料開発から、メカニズムに基づいた合理的な設計へと転換が進むことが期待されます。

具体的には、再生医療で用いる細胞足場材料や、体内に埋め込むインプラント材料の生体適合性を向上させるための表面設計、さらには創薬スクリーニング用の高精度な細胞培養プレートの開発など、幅広い応用が考えられます。

今後の展開

今後は、本研究で用いた線維芽細胞だけでなく、iPS細胞など様々な種類の細胞を用いて、異なる細胞種における接着メカニズムの普遍性や特異性を検証し、より汎用性の高い材料設計理論の構築を目指します。実験室レベルで比較的簡便に行うことが出来る、プラズマ親水化処理、酸・アルカリ処理などを組み合わせ、機械学習を援用しつつ、様々な細胞培養・細胞応答制御に条件を最適化する方法論を確立します。

付記

この研究は「物質・デバイス領域共同研究拠点」における「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミック・アライアンス」のCOREラボ共同研究プログラムの助成を受けたものです。また、本研究は公益財団法人日本台湾交流協会 共同研究助成事業(自然科学・応用科学分野)、防衛装備庁 安全保障技術研究推進制度(JPJ013268)の支援で行われた。

関連特許: 高橋誠一郎、畠山健治、廣瀬賢一、林智広, 海津莉子 細胞培養用基材の表構造及び細胞培養チップ. 2024. p. 特願2024–94916.

用語説明

- [用語1]

- 細胞足場材料:細胞を体外で培養する際に、細胞が接着し、増殖するための土台となる材料。シャーレやフラスコなどの培養器具の表面がこれにあたる。

- [用語2]

- フィブロネクチン(FN)/ビトロネクチン(VN):血液や培養液に含まれるタンパク質の一種。細胞表面にあるインテグリンという分子と結合するRGD配列を持ち、細胞が材料に接着するための重要な「足場」として機能する。

- [用語3]

- ポリスチレン(PS)/シクロオレフィンポリマー(COP):細胞培養用のシャーレなど、実験器具に広く用いられるプラスチック材料。

- [用語4]

- 紫外線/オゾン(UVO)処理:高エネルギーの紫外線を照射することで、材料表面の化学構造を変化させる技術。表面に酸素を含む官能基が導入され、性質が変化する。

- [用語5]

- アルブミン:血液中に最も豊富に存在するタンパク質。様々な物質と結合する性質があるが、細胞の接着を直接的には助けない。むしろ表面を覆ってしまい、FNなどの接着を阻害することがある。

- [用語6]

- Vroman効果(ブローマン効果):血液などの液体が材料表面に接触した際、まずアルブミンのような小さくて量の多いタンパク質が吸着し、その後、時間をかけてフィブリノーゲンのような親和性の高い別のタンパク質に置き換わっていく現象。

論文情報

- 掲載誌:

- Langmuir

- タイトル:

- UV/ozone treatment of polymer surfaces to enhance cell adhesion: the mechanism and guidelines for optimization

- 著者:

- Riko Kaizu, Seiichiro Takahashi, Kenichi Hirose, Kenji Hatakeyama, Glenn Villena Latag, Ayano Nomura, Hiroyuki Tahara, and Tomohiro Hayashi

研究者プロフィール

林 智広 Tomohiro HAYASHI

東京科学大学 物質理工学院 材料系 准教授

研究分野:表面・界面科学、バイオインターフェース、マテリアルズインフォマティクス