ポイント

- DNAナノポアと脂質二重膜の相互作用の経時変化を、水晶振動子を用いた測定(QCM-D)で初めて詳細に可視化。

- DNAナノポアをコレステロールで修飾したり、支持基板を高分子で被覆したりすることによって、DNAナノポアと脂質二重膜の相互作用の精密制御が可能となった。

- DNAナノ構造体の設計の最適化に貢献し、将来的に人工細胞や分子センサーへの応用が期待される。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の林智広准教授、Zugui Peng(ホウ・ソキ)博士後期課程学生、八木透教授らの研究チームは、DNAナノポア(DNP)[用語1]と脂質二重膜[用語2]の相互作用と、この相互作用による膜の機械特性の経時変化を、QCM-D(Quartz Crystal Microbalance with Dissipation)[用語3]を用いることにより、世界で初めて高時間分解能かつ非侵襲的に観測しました。

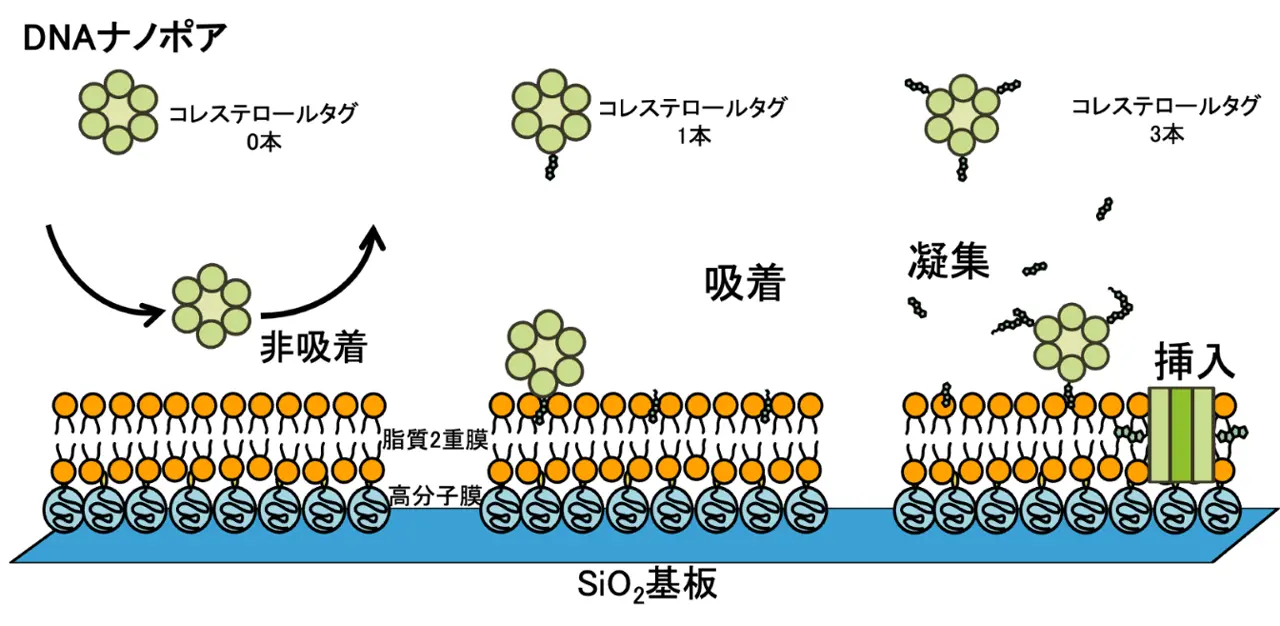

本研究では、コレステロール[用語4]で修飾したDNAナノポアが脂質膜に対してどのように吸着・挿入していくかを数時間にわたって連続的に追跡し、支持基板(シリコン酸化膜とポリエチレングリコール)の違いがその動態に大きく影響することを発見しました。さらに、挿入過程におけるDNAの集積挙動や膜の粘弾性の変化を明らかにし、人工細胞や分子センサーなどへの応用に道を開く成果となりました。

本成果は、英国王立化学会のナノサイエンス分野のトップジャーナルである「Nanoscale」に4月15日付(現地時間)で掲載されました。

背景

DNAナノテクノロジーは、分子レベルで構造体を設計・制御する手法として急速に発展しています。中でもDNAナノポアは、薬剤やイオン、その他の物質が細胞などの生体膜を透過する際の人工チャネル(通路)として働き、生体内物質輸送を可能にすると考えられ注目されています。しかし、DNAは親水性かつ負電荷を帯びているため、最表面が同じように親水性で負電荷を持つ脂質二重膜との間にはエネルギー障壁が存在し、DNAナノポアを膜に挿入することは困難でした。この問題を解決するには、DNAナノポアあるいは膜の物理的・化学的改変が必要だと考えられていました。

研究成果

本研究では、従来のDNAナノポアとは異なり、分子の周囲に疎水性のコレステロール基(タグ)を持つDNAナノポアを設計しました。また、脂質二重膜と支持基板(酸化シリコン:SiO2)の間に高分子膜を導入し、膜の支持環境を変えた系を構築しました。これらを用いて、本研究ではQCM-D(Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring)による測定を行い、DNAナノポア(DNP)が脂質膜に吸着・挿入していくプロセスをナノグラムレベルの質量変化と粘弾性の変化としてリアルタイムに捉えました。特に、ナノポアの分子表面に疎水性のコレステロール基を三つ付与したDNAナノポアは、コレステロール基を一つしか持たないDNAナノポアよりも高い吸着量を示し、膜全体を硬くすることが分かりました。また、SiO2支持基板を高分子であるポリエチレングリコール(PEG)で被覆すると、DNAナノポアの挿入速度が大きく増加することが明らかになりました。

本研究により、ナノポアや脂質二重膜がおかれている環境の制御を組み合わせることで、DNAナノポアの挿入や膜の機械特性の変化を制御できることが明らかになりました。

社会的インパクト

本研究は、脂質二重膜を通じて物質輸送を行う、人工細胞や分子センサーといったバイオデバイスの開発において、DNA構造体の量や相互作用を変えることで、効率的に膜に組み込むための設計指針を得られる成果となります。また、QCM-Dという高感度技術をDNAナノ構造体の評価に初めて適用した点でも意義が大きく、今後のDNAナノテクノロジーの発展に寄与すると期待されます。

今後の展開

今後は、異なる形状や修飾を持つDNA構造体に対しても同様の評価を行い、その設計指針の一般化を目指します。また、膜透過型ナノポアの応用として、細胞内物質の送達や膜センサーへの展開が期待され、合成生物学や診断医療への展開も視野に研究を進めます。

付記

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(21H00323、21J14374、22H03937、JP22H04530、JP23H04059)、並びに公益財団法人立石科学技術振興財団、情報通信振興会、村田学術振興財団の支援を受けて実施されました。「物質・デバイス領域共同研究拠点」における「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミック・アライアンス」のCOREラボ共同研究プログラムの助成を受けたものであります。

また、本研究は公益財団法人日本台湾交流協会 共同研究助成事業(自然科学・応用科学分野)の支援で行われました。

用語説明

- [用語1]

- DNAナノポア(DNP):DNA分子を用いて作製されたナノサイズの細孔構造。

- [用語2]

- 脂質二重膜:極性を持ったリン脂質分子が二層になり構成した膜。細胞膜の基本構造である。

- [用語3]

- QCM-D(Quartz Crystal Microbalance with Dissipation):水晶振動子マイクロバランス法の一種で、センサー表面に吸着した物質の重さだけでなく、吸着層の粘弾性も評価可能。

- [用語4]

- コレステロール:疎水性(水に溶けにくい)の脂質。本研究ではDNAを脂質膜に固定するためのアンカーとして利用。

論文情報

- 掲載誌:

- Nanoscale(英国王立化学会)

- タイトル:

- Unraveling the time course of interaction between DNA nanopores and lipid bilayers using QCM-D: role of cholesterol anchors and bilayer supporting substrates

- 著者:

- Zugui Peng*, Glenn Villena Latag, Hiroyuki Tahara, Tohru Yagi*, Tomohiro Hayashi*

- DOI:

- 10.1039/d5nr01299f

研究者プロフィール

ホウ・ソキ Zugui Peng

東京科学大学 工学院 機械系 博士後期課程学生(当時)

研究分野:ソフトマター、界面科学、バイオナノ材料

林 智広 Tomohiro HAYASHI

東京科学大学 物質理工学院 材料系 准教授

研究分野:バイオインターフェース、ナノバイオ界面計測、マテリアルズインフォマティクス

八木 透 Tohru YAGI

東京科学大学 工学院 機械系 教授

研究分野:医用デバイス開発、バイオマテリアル設計