ポイント

- 「界面」に存在する分子だけを高感度に検出する、新しい分光分析法を開発。

- 赤外分光法に、測定対象との距離を精密制御する機構とデータ科学の手法を導入。

- 材料分野等における界面現象の基礎的理解と応用を加速させる手法として期待。

概要

東京科学大学 物質理工学院 材料系の林智広准教授、前田翔一大学院生、理化学研究所 田中拓男チームリーダーらの共同研究チームは、物質の界面に存在する分子の挙動を高感度で解析できる新しい分光分析法「ギャップ制御赤外吸収分光法」を開発しました。

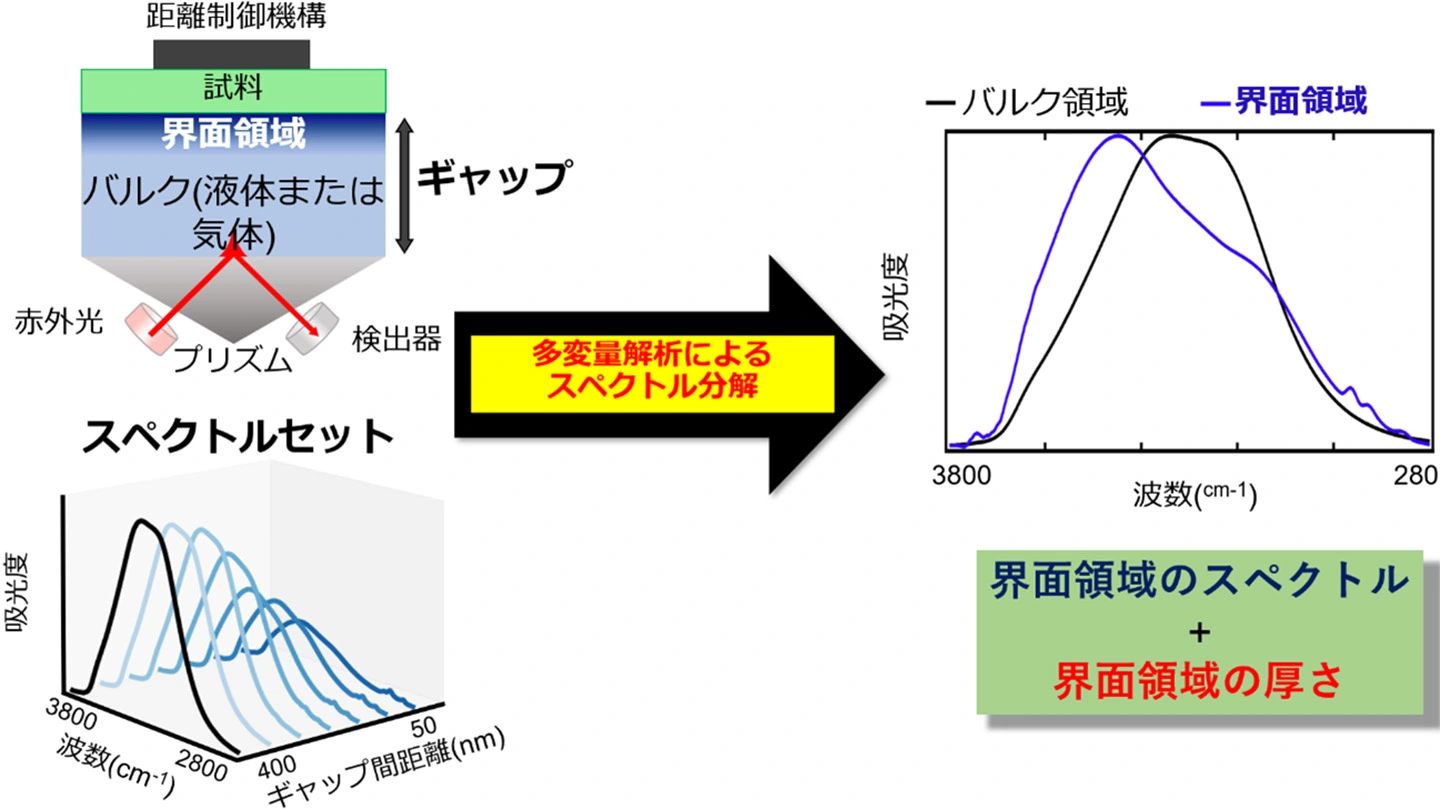

本手法は、汎用的な減衰全反射赤外吸収分光法(ATR-IR法)[用語1]に、試料表面との距離をナノメートル単位で精密に制御する機構を導入し、得られた一連のスペクトルデータを多変量曲線解析(MCR)[用語2]という手法で処理する。これにより、測定信号の大部分を占めるバルク(内部)からのノイズを効果的に除去し、界面領域に存在する分子の情報を選択的に分離・抽出します。

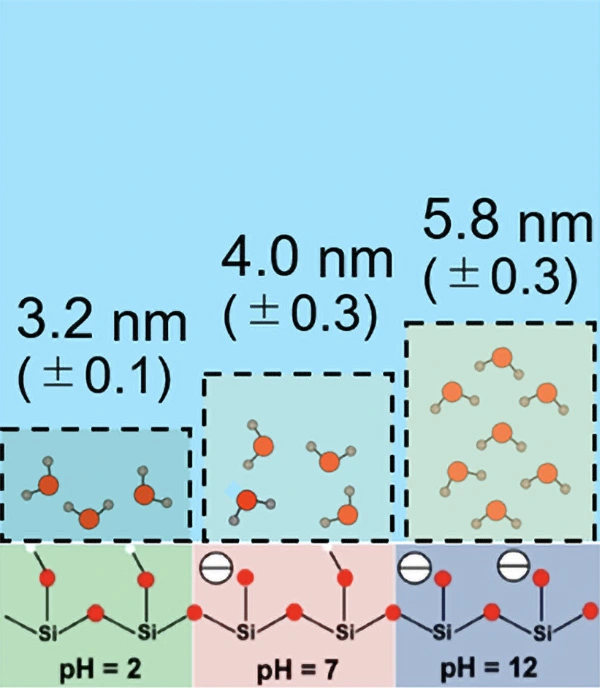

研究チームは本手法を用いて、撥水性・親水性の自己組織化単分子膜(SAMs)[用語3]や、様々なpH条件下における石英、細胞培養皿に使われるポリスチレンなど、多様な物質の表面近傍に存在する水分子の構造を詳細に分析することに成功しました。その結果は、従来の高感度な界面分析法である和周波発生(SFG)分光法[用語3]や表面増強赤外吸収分光法(SEIRAS)[用語4]などともよく一致し、本手法の信頼性の高さを示しています。さらに、界面領域の厚さを定量的に評価することも可能であり、分子レベルの挙動が界面で起こる巨視的な現象にどう影響を与えるかについて、新たな知見を提供します。

本研究は多様な分野における界面の科学的理解を深化させ、未来の機能性材料の設計に大きく貢献することが期待されます。また、本手法の製品化に興味がある分析機器メーカを広く募っています。

本成果は、9月13日付(現地時間)の「ACS Analytical Chemistry」誌に掲載されました。

背景

2つの物質が接する「界面」では、摩擦、接着、化学反応など、物質内部(バルク)とは異なる特有の現象が起こります。これらの現象は界面にあるごくわずかな分子の挙動によって支配されており、界面現象の振る舞いを理解することは、新しい機能を持つ材料を設計する上で極めて重要です。

しかし、界面に存在する分子は極めて少数であるため、その分子由来の信号はバルクの大量の分子の信号に埋もれてしまい、界面分子の信号だけを選択的に観測することは非常に困難でした。従来の和周波発生(SFG)分光法などは高い感度を持つものの、非常に高価で複雑な装置が必要な上、界面の分子の向きは分かっても、現象を支配している「界面領域全体の厚さ」を定量的に評価することはできませんでした。そのため、より安価で、かつ界面領域の厚みまで含めた、界面現象の全体像を正確に捉えることができる新しい分析手法が求められていました。

研究成果

本研究では、物質の界面に存在する分子の挙動を高感度で解析できる新しい分光分析法「ギャップ制御赤外吸収分光法」を開発しました。この手法は、既存の減衰全反射赤外吸収(ATR-IR)分光光度計に、マイクロメータ、圧電アクチュエータなどの試料との距離を精密に制御する単純な機構を追加するという、比較的安価で簡易な作業のみで実現できます。本手法を用いて、撥水性を持つPDMS(シリコーン樹脂の一種)や親水性の自己組織化膜(SAMs)など、性質の異なる様々な表面の解析を行った結果、それぞれの界面における水分子の水素結合状態について、既存の界面選択的な分析手法であるSFG分光法やSEIRAS法で得られるものと同様の結果が得られることを確認しました。

さらに、本手法は界面に存在する水分子由来の信号のみを捉えることで、界面近傍に形成される水分子層の「厚さ」をナノメートル単位で定量的に評価することが可能です。例えば、親水性の水晶表面では、その溶液のpHの違いによって、界面に形成される水分子層の厚さが3.2 nmから5.8 nmへと変化することを明らかにしました。この結果は、SFG分光法の結果ともほぼ一致しており、材料の機能と界面の分子挙動を直接関連付けることができることを示しています。

また、本手法の最大の特長は、高価なレーザーや光学系を一切必要とせず、従来法に比べて圧倒的な低コストで導入できるという点にあります。

社会的インパクト

本研究成果は、これまで一部の専門家しか行えなかった高感度な界面分析を、圧倒的な低コストで多くの研究者が手軽に実施できる道をひらくものと言えます。界面現象が重要となる様々な製品開発や基礎研究において、これまでブラックボックスであった界面の分子の挙動やその影響範囲(厚さ)を直接評価できるようになることにより、より高性能な材料やデバイスの開発サイクルが加速され、科学技術の広範な領域でイノベーションを促進する基盤技術となることが期待できます。

今後の展開

本手法は、液体と固体、あるいは気体と固体の界面であれば測定対象の物質にほとんど制約がないため、基礎科学から実用的な応用研究まで極めて幅広い分野への波及効果が期待されます。例えば、細胞の接着を制御する医療材料の表面設計(バイオマテリアル分野)、電池の電極と電解液の界面で起こる反応解析(エネルギー分野)、高効率な触媒設計(触媒化学分野)、機械部品の摩擦現象の解明(トライボロジー分野)などに応用可能です。このように、本研究は多様な分野における界面の科学的理解を深化させ、未来の機能性材料の設計に大きく貢献することが期待されます。本手法の製品化に興味がある分析機器メーカを広く募っています。

付記

本研究は科学研究費補助金 (JP23H04059 and JP22H04530) and JST SPRING JPMJSP2106) 物質・デバイス領域共同研究拠点(NJRC)、台湾-日本交流協会の支援によって行われました。

関連特許

- 林智広, 松田智昌, 一色綾子, 分光法による界面領域の測定方法. 2022年. 特願2022–165788.

用語説明

- [用語1]

- 減衰全反射赤外吸収分光法(Attenuated Total Reflection Infrared adsorption: ATR-IR法):赤外光を試料に直接通す代わりに、ダイヤモンドなどの結晶に試料を密着させ、結晶から表面へわずかに染み出す「エバネッセント波」という特殊な光を利用する分析手法。赤外分光法の中でも特に簡便で、広く利用されている標準的な分析手法の一つでであり、試料を結晶に密着させるだけで、結晶から染み出す特殊な光(エバネッセント波)が表面の分子情報を選択的に捉えるため、液体や固体を手軽に分析できる。

- [用語2]

- 多変量曲線解析(Multi-variate curve resolusion: MCR):混合物のデータセットから、各純成分のスペクトルとその濃度変化を数学的に分離・抽出するデータ解析手法。

- [用語3]

- 和周波発生(Sum frequency generation: SFG)分光法:2種類のレーザーを用いて界面だけで起こる光の現象を捉え、分子の「向き」を精密に分析する手法です。

- [用語4]

- 表面増強赤外吸収(Surface-enhanced infrared absorption spectroscopy: SEIRAS)法:金属ナノ粒子・金属ナノ構造を利用して赤外線信号を強力に増幅させ、界面に存在する極めて微量な分子を検出する手法。

論文情報

- 掲載誌:

- Analytical Chemistry

- タイトル:

- Gap-controlled infrared absorption spectroscopy: a unique interface-sensitive spectroscopy based on the combination of linear spectroscopy and multivariate curve resolution

- 著者:

- Maeda, S.; Chikami, S.; Song, S.; Balois-Oguchi, M.; Katase, A.; Latag, G.; Tanaka, T.; Hayashi

研究者プロフィール

林 智広 Tomohiro Hayashi

東京科学大学 物質理工学院 材料系 准教授

研究分野:表面・界面科学、バイオインターフェース、マテリアルズインフォマティクス