ポイント

- マイクロ波を用いることで酸フッ化物光触媒のナノ粒子化を実現

- ナノ粒子の酸フッ化物光触媒は可視光のエネルギーを用いて水素やギ酸を高効率に生成

- 酸フッ化物ナノ粒子の低温合成により高性能な可視光応答型光触媒の創出に貢献

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の植木広登大学院生と前田和彦教授らの研究チームは、特殊な無機材料である酸フッ化物[用語1]をナノ粒子[用語2]として合成する手法を確立し、これを光触媒[用語3]として用いることによって、可視光[用語4]のエネルギーで水から水素を生成する反応の効率を、従来の約60倍にまで高めることに成功しました。この酸フッ化物を用いると、二酸化炭素をギ酸へと高速変換する反応も可能になります。

研究チームは以前の研究で、同材料が水から水素を生成したり、二酸化酸素をギ酸に変換したりする反応において、光エネルギーを吸収して活性を示す光触媒となることを発見していました。今回の研究では、低温で実施できるマイクロ波合成法[用語5]を駆使することで、高品質な酸フッ化物のナノ粒子を得られたため、光触媒反応の効率を下げてしまう電荷再結合[用語6]を効果的に抑制できました。

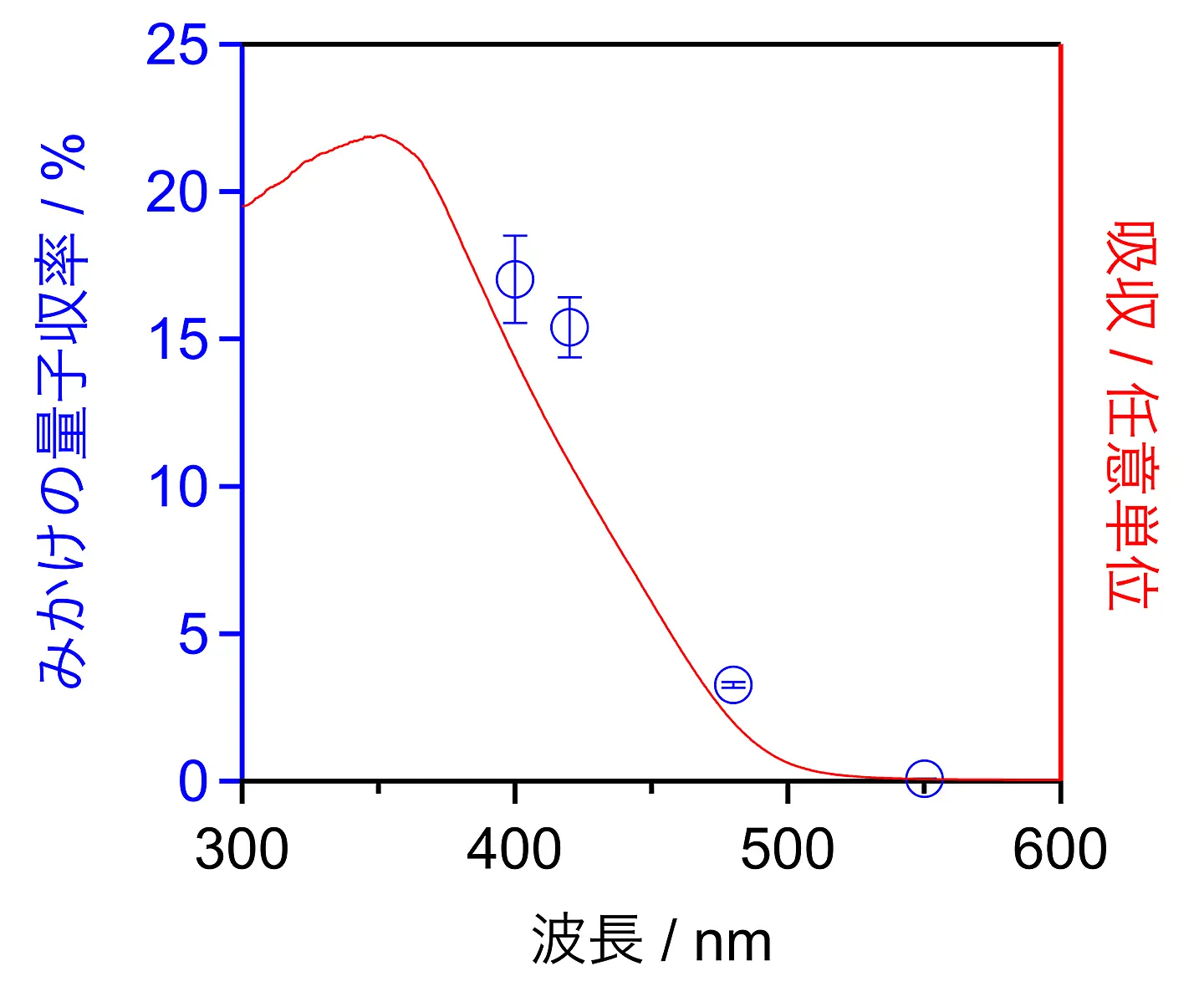

新たに合成して得られた酸フッ化物を水素生成反応に用いると、照射した光子の利用効率を示すみかけの量子収率[用語7]が、400 nmの波長の可視光を照射した場合に約15%に達し、同種の酸ハロゲン化物[用語8]系光触媒の中で世界最高性能を記録しました。二酸化炭素をギ酸[用語9]へと変換する反応についても、約10%のみかけの量子収率を達成し、同様に最高性能を更新しました。

今回確立した合成法であれば、水素生成や二酸化炭素変換(ギ酸生成)において世界最高レベルの性能を示す光触媒を環境負荷の小さい手法で作製できます。この成果は、エネルギー問題解決に貢献する革新的材料の開発に大きく役立つことが期待されます。

本成果は、7月9日付(現地時間)の「ACS Catalysis」誌に掲載されました。

背景

光触媒は吸収した光エネルギーを用いて、水を分解して次世代エネルギー物質とされる水素を生成したり、あるいは地球温暖化の原因物質の1つとされる二酸化炭素をギ酸に変換したりする反応を促進することから、持続可能な社会の実現に貢献する技術として注目を集めています。太陽光を効率的に利用するには、太陽光の主成分である可視光を吸収できる光触媒の開発が不可欠であり、その材料として同一化合物内に複数の陰イオン(アニオン)種を含む”複合アニオン化合物[用語10]”が有力候補にあがっています。

酸フッ化物は、酸化物イオンとフッ化物イオンという2種類の陰イオンを含む複合アニオン化合物です。前田教授らは、鉛とチタンからなる酸フッ化物Pb2Ti2O5.4F1.2が可視光照射下で光触媒として機能することを見出し、その作製技術としてマイクロ波を照射して行う低温合成法も確立していました[参考文献1, 2]。しかし、この酸フッ化物の光触媒活性が、これまで研究されてきた他の複合アニオン化合物と比べて、非常に低いことが課題でした。

研究成果

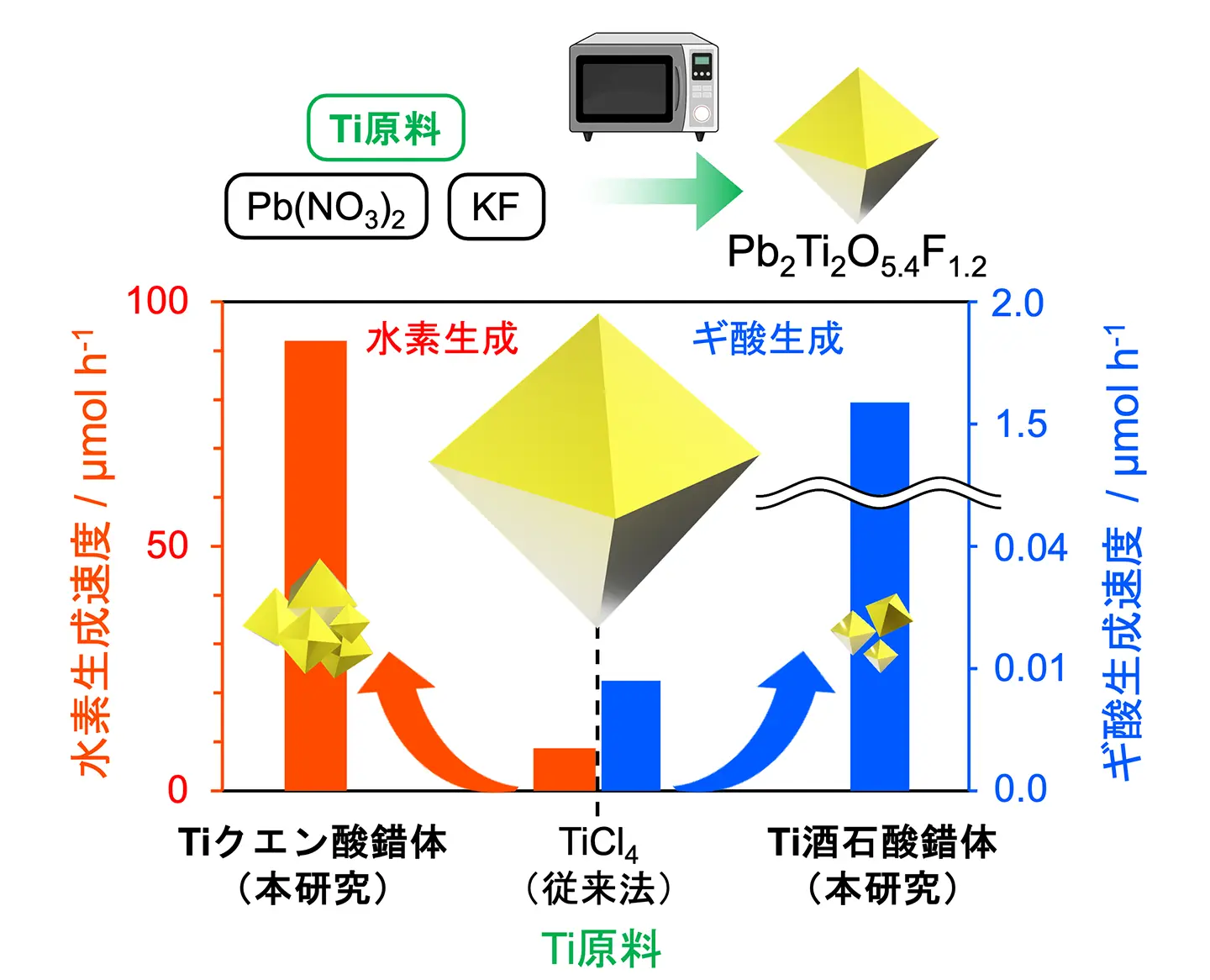

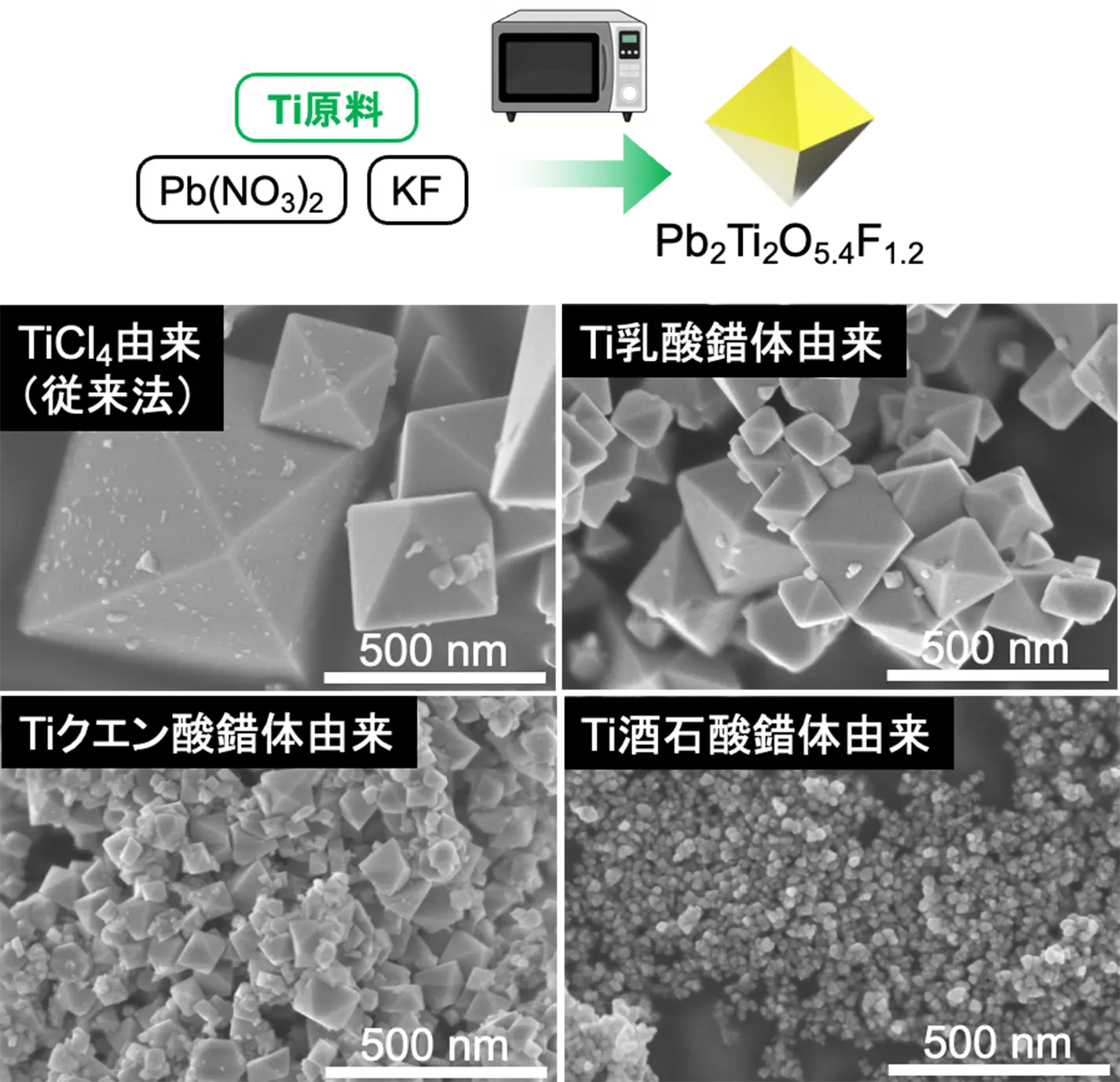

今回、前田教授らは、Pb2Ti2O5.4F1.2を合成する際に、原料として水溶性のチタン錯体[参考文献3]を用いることで、ナノ粒子が得られることを発見しました(図1)。このとき、用いる錯体の種類を変えると、粒子サイズは数十から数百ナノメートルの範囲で制御できました。粒子サイズを小さくすると、固体の光触媒中に生じる電子と正孔を効率的に表面反応で利用できるようになります。

Pb2Ti2O5.4F1.2は約500 nmまでの可視光を吸収します。合成条件や反応条件を最適化した結果、Pb2Ti2O5.4F1.2は約15%というみかけの量子収率で水から水素を生成しました(図2)。これは酸ハロゲン化物系の光触媒としては最高の効率です。さらに、ある種の金属錯体と組み合わせることで、10.8%という高い量子収率で二酸化炭素からギ酸を生成できることも示しました。

図1. さまざまな水溶性Ti錯体から合成したPb2Ti2O5.4F1.2の走査型電子顕微鏡写真。Ti原料を従来のTiCl4から水溶性Ti錯体とすることで、Pb2Ti2O5.4F1.2の粒径制御が可能。

社会的インパクトと今後の展開

これまで、複合アニオン系光触媒の多くは、非常に高い温度が求められる“過酷な条件”で作られており、その結果、光触媒性能を下げてしまうような格子欠陥ができやすいという課題がありました。本研究では、低い温度でも合成できる「酸フッ化物(Pb2Ti2O5.4F1.2)」のナノ粒子を開発し、このナノ粒子が光触媒として水からの水素生成や、二酸化炭素を有用な物質に変える反応に非常に高い効果を示すことを確かめました。特に、太陽光に含まれる可視光を使った際の反応効率は、これまで報告されてきた同種の材料の中で世界最高レベルを記録しました。

また、この合成法には省エネルギーで環境への負荷も少ないという利点があります。今後はこの技術を他の材料にも応用することで、より高性能な光触媒の開発が進み、再生可能エネルギーの利用や温暖化対策に向けた新たな一歩となることが期待されます。

付記

本研究は石谷治特任教授(広島大学)、山方啓教授(岡山大学)、佐伯昭紀教授(大阪大学)、石割文崇准教授(東京都立大学)、野澤俊介准教授(高エネルギー加速器研究機構)、原亨和教授(東京科学大学)、横井俊之教授(東京科学大学)、服部真史助教(東京科学大学)、岡崎めぐみ助教(東京科学大学)らとの共同で行われました。また、日本学術振興会 科学研究費助成事業(JP22H05142、JP22H05148、JP23H04626、JP20H05836、JP20H05838、JP25H00899)の助成を受けて行われました。

参考文献

- [1]

- Kuriki, R.; Ichibha, T.; Hongo, K.; Lu, D.; Maezono, R.; Kageyama, H.; Ishitani, O.; Oka, K.; Maeda, K. Am. Chem. Soc. 2018, 140 (21), 6648–6655. https://doi.org/10.1021/jacs.8b02822.

- [2]

- Aihara, K.; Mizuochi, R.; Okazaki, M.; Nishioka, S.; Yasuda, S.; Yokoi, T.; Ishiwari, F.; Saeki, A.; Inada, M.; Maeda, K. ACS Materials Lett. 2023, 5 (9), 2355–2360. https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.3c00574.

- [3]

- Kakihana, M.; Kobayashi, M.; Tomita, K.; Petrykin, V. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2010, 83 (11), 1285–1308. https://doi.org/10.1246/bcsj.20100103.

用語説明

- [用語1]

- 酸フッ化物:陰イオンとして酸化物イオン(O2–)とフッ化物イオン(F–)を含む化合物。

- [用語2]

- ナノ粒子:ナノメートル(10-9 m)オーダーの大きさをもつ粒子。マクロな粒子と比べて表面積が大きい。また、固体内部から表面までの距離が短く、光励起によって形成される電子・正孔が表面に到達しやすくなるため、光触媒反応には有利とされる。

- [用語3]

- 光触媒:触媒とは、化学反応を起こす物質と同時に存在することで、反応速度を加速または遅滞させながらそれ自身は変化しない物質。光触媒は、照射された光を吸収することによって化学反応を促進する触媒としての機能を発揮する物質のこと。

- [用語4]

- 可視光:太陽光の多くを占める約400-800 nmの波長範囲の電磁波。一般的な金属酸化物は400 nmよりも短波長(高エネルギー)である紫外光にのみ応答するが、紫外光は太陽光にはほとんど含まれないため、可視光を利用する必要がある。

- [用語5]

- マイクロ波合成法:マイクロ波は電磁波の一種で、波長が約1 mm~1 m(周波数300 MHz~300 GHz)のものを指す。マイクロ波を熱源として利用すると、急速加熱や局所加熱ができるので、化学反応を効果的に促進することができる。

- [用語6]

- 電荷再結合:固体光触媒を拡散する電子(あるいは正孔)が、対のキャリア(電子ならば正孔。正孔ならば電子。)と結合して電荷が消滅すること。電荷再結合は固体中の部位で起こりやすく、例えば固体中で特定の原子が欠損した格子欠陥は、電子と正孔の再結合中心として働くことが多い。

- [用語7]

- 量子収率:ある反応系が吸収した光子数に対して、生成物を生成するために使用された電子数の割合のこと。反射等の理由で反応系が吸収した光子数を厳密に計数できない場合は、“みかけの量子収率”として、入射光子を全吸収したという仮定のもとに計算される。

- [用語8]

- 酸ハロゲン化物:陰イオンとして酸素とハロゲン(F、Cl、Br、I)を同一相内に含む化合物群の総称。

- [用語9]

- ギ酸:分子式HCOOHで表されるもっとも単純なカルボン酸。適当な触媒を用いれば、水素(H2)とCO2に分解できるため、貯蔵や輸送に困難を伴う水素のキャリア物質として注目されている。

- [用語10]

- 複合アニオン化合物:同一化合物内に複数の陰イオンを含む化合物。代表的な光触媒である金属酸化物は高い量子収率を示す一方で可視光を吸収できないため、酸化物イオンと他のアニオンを複合化した材料が可視光応答型光触媒として主に研究されている。

論文情報

- 掲載誌:

- ACS Catalysis

- タイトル:

- Mesoporous Oxyhalide Aggregates Exhibiting Improved Photocatalytic Activity for Visible-Light H2 Evolution and CO2 Reduction

- 著者:

- Hiroto Ueki, Toshiya Tanaka, Shuji Anabuki, Ryuichi Nakada, Megumi Okazaki, Kenta Aihara, Masashi Hattori, Fumitaka Ishiwari, Rie Haruki, Shunsuke Nozawa, Toshiyuki Yokoi, Michikazu Hara, Osamu Ishitani*, Akinori Saeki, Akira Yamakata, and Kazuhiko Maeda*

研究者プロフィール

植木 広登 Hiroto UEKI

東京科学大学 理学院 化学系 修士課程2年

研究分野:光化学、触媒化学

前田 和彦 Kazuhiko MAEDA

東京科学大学 理学院 化学系/総合研究院 自律システム材料学研究センター 教授

研究分野:光化学、触媒化学