可視光を利用する光触媒パネルでCO2からギ酸を生成する人工光合成技術を確立

人工光合成の実用化に寄与する開発を推進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献

東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の前田和彦教授と三菱電機株式会社らは、可視光を吸収する有機半導体である窒化炭素を用いた人工光合成触媒系を平面状に形成、固定化し、CO2からエネルギー物質であるギ酸[用語1]を生成させることに成功しました。

光触媒を用いて太陽光エネルギーを化学物質に変える人工光合成は、カーボンニュートラル社会の実現に向けた有効な手段として期待されており、この研究においては、太陽光の主成分である可視光域[用語2]をより効率よく利用する技術の確立が求められています。また、人工光合成により得られる物質のうち、液体で運搬や貯蔵が容易であるという特長を持つギ酸は、太陽光のエネルギーを蓄える再生可能エネルギーの一つとして注目されています。

今回の開発に用いた光触媒は、波長450 nm程度までの可視光の光エネルギーを、CO2を原料としてギ酸に変える働きを持っています。これまでは、反応液中に分散させた光触媒粒子に光を当てることでギ酸を生成させていましたが、ギ酸の大量生成に向けては、反応溶液からのギ酸の分離を容易にし、かつ光を効率よく利用するために、光触媒を平面上に形成、固定化する必要がありました。

本開発では、ガラス平板上に酸化チタン層を堆積させ、その上に有機半導体である窒化炭素を載せて固定化することに成功しました。これによりパネル状にした光触媒にCO2の還元活性点となるルテニウム錯体(以下、RuP)[用語3]を吸着させ、可視光を当てることで、CO2を原料としてギ酸が生成されることを確認しました。

将来的には、本開発成果を他の人工光合成技術と組み合わせることで、より高効率なエネルギー変換システムの実現を目指します。また、エネルギーの貯蔵や運搬が容易なギ酸の大量生成を実現することで、再生可能エネルギーの利用拡大にも貢献します。

開発の特長

1.CO2からギ酸を生成させる人工光合成技術において、複合光触媒を平面上に形成、

固定化する技術を開発

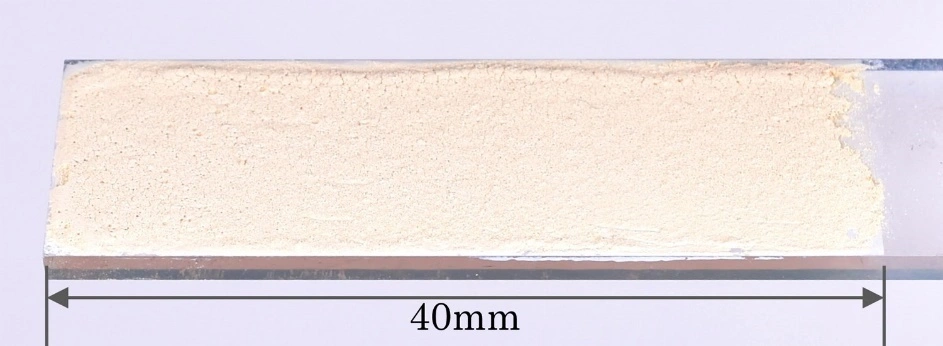

- ホウケイ酸ガラス平板上に光触媒を固定化するため、金属酸化物(酸化チタン)層を生成し、その上に可視光を吸収する有機半導体である窒化炭素の層を重ねる二層構造を採用。これを固定化することで、人工光触媒のパネル化を実現

2.人工光触媒のパネル化により、ギ酸回収の容易化と生成効率の低下抑制を実現

- 人工光触媒のパネル化により、従来方式では必要だった操作(反応溶液中に分散した光触媒粒子微粉末のろ過など)が不要となるため、ギ酸の回収が容易となり、ギ酸の回収コストを削減

- 平面パネル化した光触媒を反応液中に浸し、可視光(400 nm)を照射することで、高い選択率[用語4](85%)でギ酸を生成。従来方式(同80%)と同等の生成効率であることを確認

今後の予定・将来展望

今後、可視光の光エネルギーをギ酸に変える効率を向上させるため、有機半導体上で生成された電子をギ酸生成の反応に最大限活用する技術を検討し、再生可能エネルギーの利用拡大、カーボンニュートラル社会の早期実現に貢献します。

役割分担

| 組織名称 | 担当内容 |

|---|---|

| 三菱電機 |

・多層化、固定化の達成に向けた各実験における条件検討 ・固定化した人工光触媒の構造、活性の評価 |

| Science Tokyo |

・多層化、固定化の順序、使用材料などの設計・選定 ・触媒などの各材料の調製 |

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業(JP22H05148)の助成を受けて実施しました。

特長の詳細

1.CO2からギ酸を生成させる人工光合成技術において、複合光触媒を平面上に形成、固定化する技術を開発

本開発で用いた人工光合成触媒系は、3種の化合物で構成されます。1つ目は可視光を吸収することで励起状態[用語5]となった電子を生じさせる有機半導体であるポリマー状の窒化炭素(Polymeric Carbon Nitride、以下PCN)微粉末、2つ目は、励起状態となった電子をPCNから受け取り、CO2をギ酸へと還元するRuPです。

これまでは、RuPをPCN微粉末に吸着させ反応溶液中に分散させることで人工光合成触媒系を構築し、さらに反応溶液中に懸濁した光触媒(RuP/PCN)に可視光を照射することで、反応溶液中に溶解したCO2を原料にギ酸を合成していましたが、ギ酸の大量生成に向けては、光触媒を平面上に形成、固定化する必要がありました。また、触媒を基板に固定化する場合、基板の材料には化学物質に対する耐久性や熱膨張の少なさが求められます。ガラスは基板の材料として適していますが、ガラス表面にPCN微粉末を直接固定化することは困難でした。

本開発では、耐食性に優れるホウケイ酸ガラス平板上にPCN微粉末を固定化する土台として、3つ目の化合物である酸化チタン層を採用し、その上にPCN層の懸濁液を塗布して多層化しました。各層は、懸濁液の塗布後、電気炉で加熱することで固定化できますが、固定化に最適な温度および昇温速度はさまざまな検証を重ねて決定しました。これらの結果、ギ酸の回収に適した、固定化した人工光合成触媒系を確立するとともに、CO2からエネルギー物質であるギ酸を生成させることに成功しました。

2.人工光触媒のパネル化により、ギ酸回収の容易化と生成効率の低下抑制を実現

これまでの手法では、反応溶液中のギ酸を取り出すために、RuP/PCN微粉末をろ過などの方法で取り除く必要がありました。本開発では人工光触媒の固定化により、ろ過などの操作は不要となり、ギ酸の回収ステップをより容易化しました。これにより、反応系でギ酸を大量に生成する場合において、回収コストの削減に貢献します。

また、照射した光をギ酸に変える効率は2%で、この値はPCNを反応液中に分散した場合と同等であることも確認しました。そのため本開発では、光触媒の形成、固定化により物質拡散が抑制されることで効率に与える影響は小さいという結論に至りました。さらに、この触媒では、ギ酸の他に水素やCOも生じますが、生成物におけるギ酸の割合は85%で、この値は微粉末混濁状態の同触媒での値(80%)と同等であり、これも固定化の影響を受けていないことを確認しました。

用語説明

- [用語1]

- ギ酸:化学式HCOOH。常温では液体なので取り扱いが容易

- [用語2]

- 可視光域:人間が光として認識できる波長の範囲で、下限が360~400 nm、上限が760~830 nm(JIS Z 8120にて規定)

- [用語3]

- ルテニウム錯体(RuP):レアメタルの一つであるルテニウムを含む化合物

- [用語4]

- 選択率:人工光合成で特定の生成物が全生成物に占める割合を示す効率指標で、本開発ではギ酸以外の生成物(水素、一酸化炭素)も含めた総量の中でのギ酸の割合

- [用語5]

- 励起状態:化学反応を起こせるエネルギーの大きい電子

関連ページ

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp