ポイント

- 貴金属・希少金属を使用せず、水電解酸素生成触媒の性能を大幅に向上

- 層状金属酸化物にフッ素を複合することで触媒反応活性点の電子状態を制御

- 陰イオンの複合により低コストな電極触媒の創出に貢献

概要

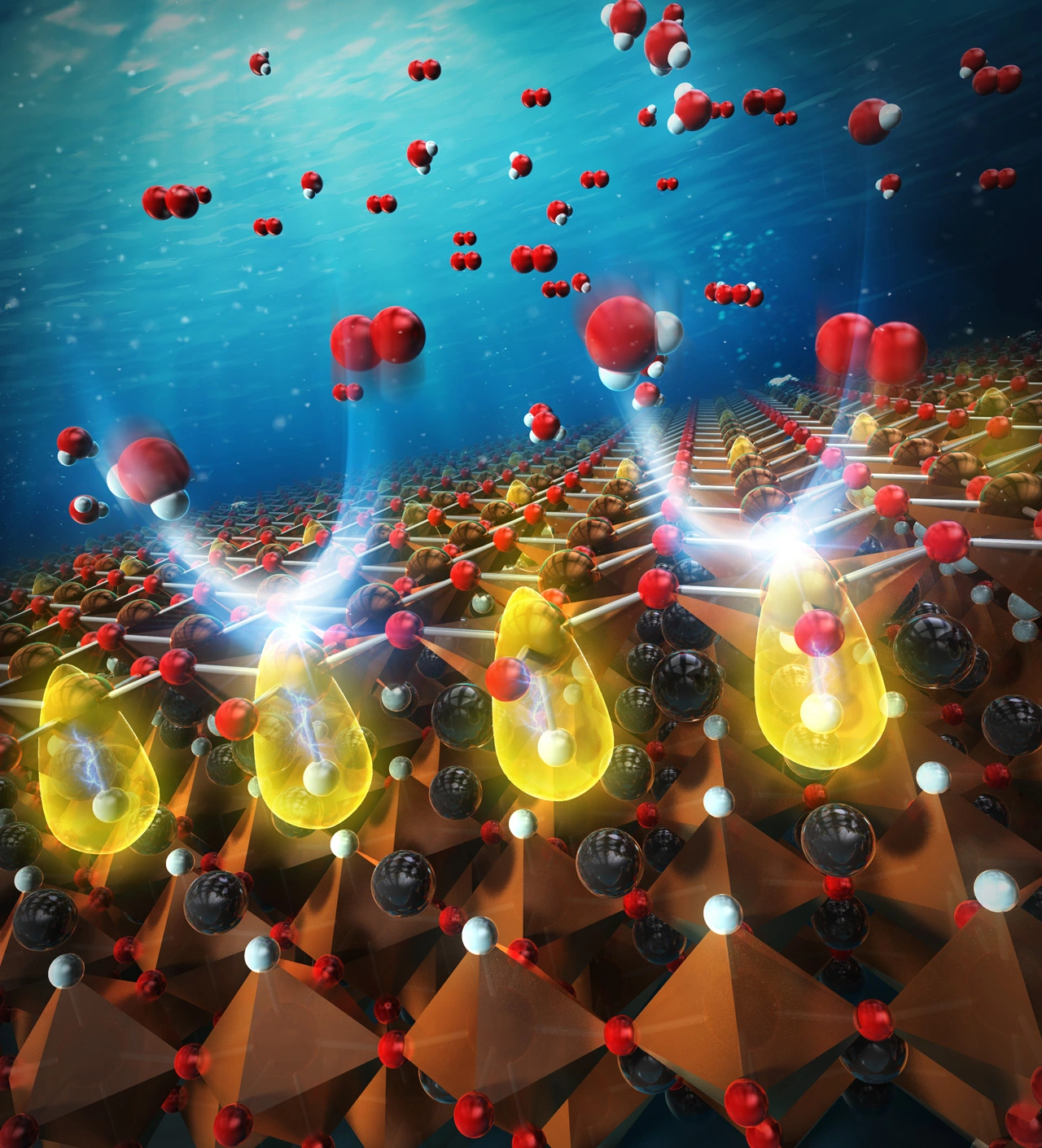

東京科学大学(Science Tokyo)※ 理学院 化学系の水落隆介特別研究員と前田和彦教授らの研究グループは、酸フッ化物[用語1]Pb3Fe2O5F2が、同じ元素で構成され結晶構造の異なるPbFeO2Fよりも非常に高い酸素生成活性を持つことを発見しました。詳細な解析の結果、層状ペロブスカイト構造[用語2]を持つPb3Fe2O5F2の層間に局在するフッ素(F)の高い電子求引性[用語3]が酸素生成の活性点の鉄(Fe)に作用することで高い活性が得られることを明らかにしました。これにより、貴金属・希少金属を使わず、陰イオンの組み合わせで酸素生成電極触媒の活性を向上させる構造設計指針を新たに示しました。

酸素生成反応は、電極反応を利用した水の分解による水素生成やCO2変換反応における重要な半反応です。酸素生成反応のための電極触媒の開発では、これまで貴金属や希少金属を組み込むことで活性向上が図られてきました。しかし、資源制約やコスト面の問題から、Feのような普遍元素のみで構成される電極触媒で高い活性を得る新たな戦略が求められていました。

研究グループは、今回のPb3Fe2O5F2電極触媒の発見により、資源制約の小さいpブロック元素[用語4]のフッ素を複合させることで酸素生成活性を向上させる新たなアプローチを提案しました。層状酸フッ化物のさらなる探索と触媒開発によって、貴金属・希少金属を使用せず、既存の材料を超える高活性な酸素生成電極触媒の開発が期待されます。

本成果は、11月13日付(現地時間)の米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」に速報版がオンライン掲載されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

CO2排出実質ゼロを目指すカーボンニュートラルの実現に向け、電極触媒を利用した水の分解による水素生成やCO2変換が、有望なエネルギー変換技術として注目されています。水の分解やCO2変換において酸素生成反応は重要な半反応ですが、しばしば全反応の律速段階[用語5]となります。そのため、酸素生成反応に用いる電極触媒の活性向上や新規触媒の発見が重要な研究課題となってきました。これまで高い活性を持つ電極触媒として、イリジウムなどの貴金属を含む酸化物やコバルトなどの希少金属を組み合わせた複合酸化物が研究されてきました。しかし、貴金属・希少金属を用いた触媒による酸素生成反応の工業化にはコスト面で問題があります。

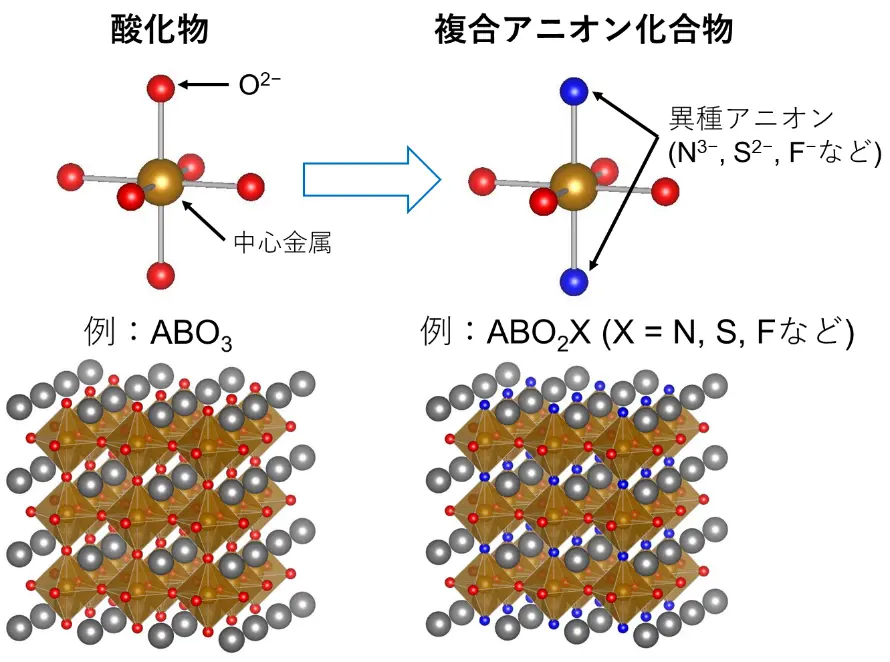

このような陽イオン(カチオン)である金属イオンをベースとした触媒開発に対し、比較的資源制約の少ない陰イオン(アニオン)の複合による触媒活性の向上が近年試みられています。同一相内に複数種のアニオンを含む化合物を複合アニオン化合物(図1)といいます。複合アニオン化合物は、元となる単一アニオン化合物(例:酸化物)と異なる物理化学特性を示し、その特性を活かした触媒応用に注目が集まっています。

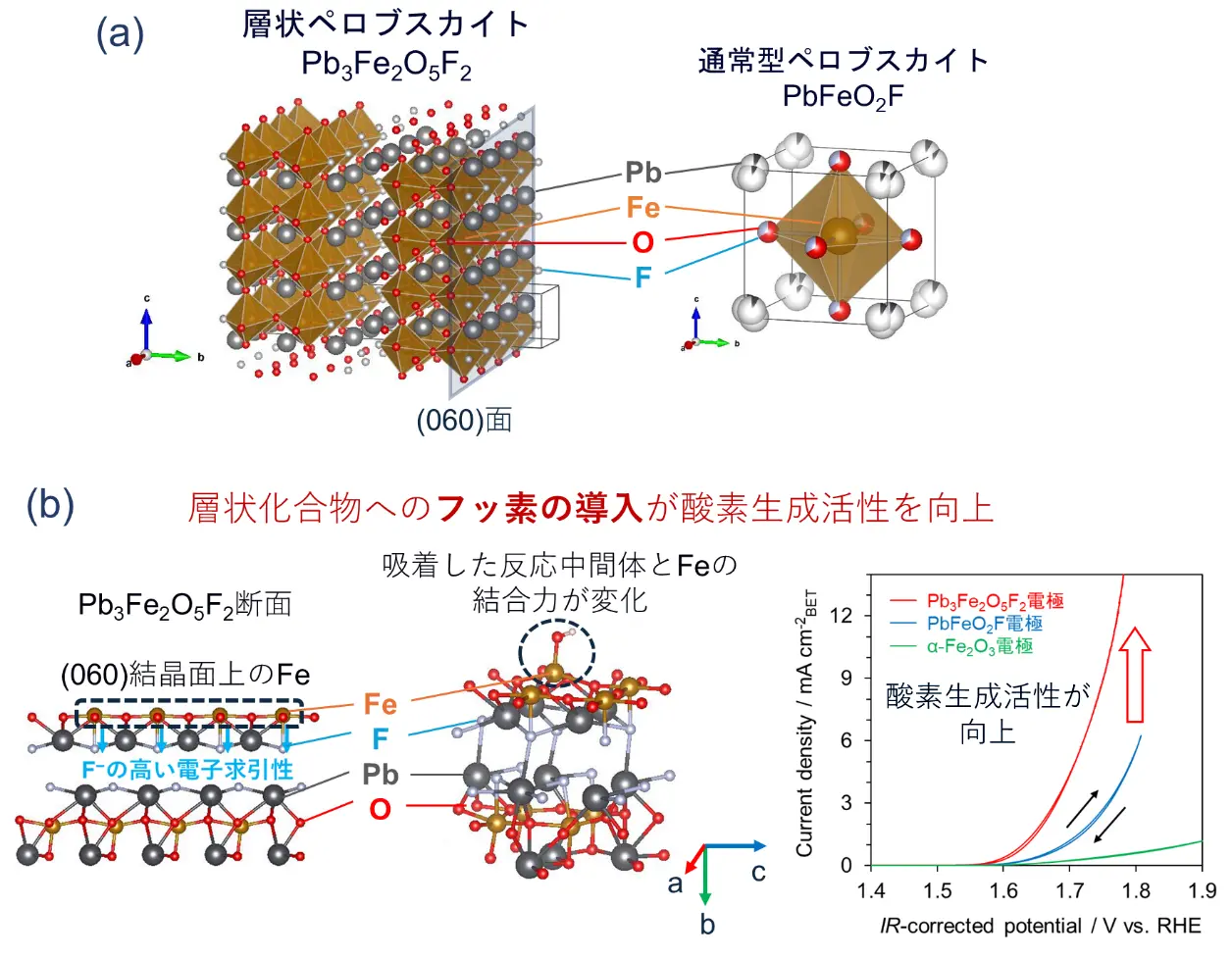

研究グループはこれまでに、鉛と鉄に酸素とフッ素が複合した酸フッ化物PbFeO2Fが酸素生成電極触媒として機能することを発見していました[参考文献1]。また、PbFeO2Fとは異なる結晶構造を持つPb3Fe2O5F2が、構成元素が同じであるにもかかわらずPbFeO2Fより高い酸素生成活性を示すことも突き止めていました[参考文献2]。しかし、その機構は明らかになっておらず、詳細な電気化学特性も調べられていませんでした。

研究成果

研究グループは、通常型ペロブスカイトPbFeO2Fと層状ペロブスカイト構造のPb3Fe2O5F2を酸素生成電極触媒として詳細に調査し(図2a)、Pb3Fe2O5F2が高い酸素生成活性を有すること、そしてPb3Fe2O5F2の特定の結晶面[用語6]が露出した条件で最も高い活性が得られることを見いだしました(図2b)。さらに、電気化学測定、各種キャラクタリゼーション、第一原理計算による計算化学的手法を組み合わせ、Pb3Fe2O5F2の特異な層状構造と、層間に局在するフッ化物イオンの高い電子求引性が、高い酸素生成触媒活性に寄与していることを明らかにしました。層状構造によってフッ化物イオンの高い電子求引性が特定の結晶面上の触媒活性点Feに働き、Feの電子状態に影響を与えた結果、酸素生成の反応中間体とFeの結合の強さが酸素生成反応に有利になるように変化したためと説明できます。従来の酸化物系の電極触媒では、酸化物の特定の結晶面が酸素生成の良好な反応場となることが知られていましたが、酸フッ化物のような複合アニオン化合物を用いた電極触媒に関して、結晶面の依存効果を明らかにしたのは本研究が初めてです。

これまで酸フッ化物を電極触媒として利用した研究は存在しましたが、フッ素の寄与を詳細に検討した例はありませんでした。そのため本研究成果は、フッ素の複合化による電極触媒の活性向上の指針を与える貴重な結果と言えます。また、本成果は通常の実験的手法だけでなく、計算化学的手法を援用して得られたものです。実験と理論の融合により、新しい材料群である複合アニオン触媒に関する有用な知見を得た点でも重要な成果と言えます。

社会的インパクト

酸素生成電極触媒はこれまで精力的に研究されてきましたが、多くの高活性触媒は貴金属のイリジウムやルテニウムを含み、それらの触媒による酸素生成反応の工業化にはコスト面で問題があります。一方で、非貴金属のカチオンを複数組み合わせて触媒活性の向上を図った複合酸化物も、希少金属を一部混合する必要があり、コスト面の問題は解決していません。本研究では、希少金属を使わず、資源制約の小さいpブロックのフッ素を複合させることで普遍金属元素(鉛と鉄)からなる電極触媒の酸素生成活性を向上させる新たなアプローチを提案しました。今回明らかになった陰イオンの複合化による電極触媒の活性向上という新たな指針は、資源制約とは無縁の電極触媒の実現につながり、工業的有用性も有します。

今後の展開

アニオン複合化によるPb3Fe2O5F2の酸素生成活性の向上に注目した本研究は、層状構造の層間にフッ化物イオンが局在することでフッ素の高い電気陰性度を触媒活性の向上に活用できる、という設計指針を与えました。酸フッ化物触媒粒子の粒径や形態の制御が可能な液相合成法の報告例も増えており、さらに、イオンサイズが似通っていることからフッ素は酸素と置換しやすく、酸化物を基盤とすることで幅広い酸フッ化物材料群の探索が可能であると考えられます。さらなる層状酸フッ化物の探索と触媒開発により、貴金属・希少金属を利用せず、既存の材料を超える高活性をもつ酸素生成電極触媒の開発が期待されます。

付記

本研究は、学習院大学の稲熊宜之教授、高エネルギー加速器研究機構の野澤俊介准教授、近畿大学の岡研吾講師、本学の山口猛央教授、横井俊之教授、菅原勇貴助教と共同で行われました。また、日本学術振興会 科学研究費助成事業(JP22H05148、JP16H06441)および研究拠点形成事業(JPJSCCA20200004)、科学技術振興機構 次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2106)、文部科学省 卓越大学院プログラム「東京科学大学 物質・情報卓越教育院(TAC–MI)」の助成を受けて行われました。

参考文献

- [1]

- Ryusuke Mizuochi, Kazunari Izumi, Yoshiyuki Inaguma, Kazuhiko Maeda, RSC Adv. 2021, 11, 25616-25623.

- [2]

- Ryusuke Mizuochi, Kengo Oka, Yoshiyuki Inaguma, Kazuhiko Maeda, Sustain. Energy Fuels 2022, 6, 2423-2427.

用語説明

- [用語1]

- 酸フッ化物:同一化合物内に酸素(O)とフッ素(F)の両方を陰イオン(=アニオン)として有する化合物。金属カチオンに酸素とフッ素の両方が結合した形をとる。この複合アニオン構造により、酸化物やフッ化物などの単一のアニオンの化合物と異なる特性を持ち、電極材料やエネルギー材料として注目されている。

- [用語2]

- 層状ペロブスカイト構造:鉱物・化合物に見られるペロブスカイト型結晶構造の一種で、通常のペロブスカイト構造が三次元的に連続するのに対し、層状ペロブスカイトはペロブスカイト層が積み重なる層状構造を形成する。この層状構造によって層が広がる方向と層が重なる方向で異方的な物理的、化学的特性を持ち、この特性を活かした応用研究が幅広く行われている。

- [用語3]

- 電子求引性:原子が共有結合を形成した際に、結合している電子を引き寄せる能力のことを指す。基本的に高い電気陰性度を持つ原子(フッ素、酸素など)は高い電子求引性を持ち、結合相手の電子を強く引き寄せることで、物質の電子分布や反応性に影響を与えることがある。

- [用語4]

- pブロック:周期表の13族から17族までのp軌道に最外殻電子を収容する典型元素の集団を指す。遷移金属に比べ、安価で資源制約の小さい物質が多い。

- [用語5]

- 律速段階:化学反応は通常、いくつかの部分反応(素反応)が連なって進行するが、この中で最も進行が遅い段階のことを指す。他の段階の進行速度がそれに引きずられる形になり、一般的にこの律速段階が全体の反応速度を決定する。

- [用語6]

- 結晶面:原子が規則正しく並んでできた結晶構造を持つ物質において、その結晶内に存在するさまざまな方向に原子が規則的に並んだ平面のことを指す。物質粒子上に露出する結晶面は触媒反応場になるため、その触媒特性に大きな影響を与える。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of the American Chemical Society

- 論文タイトル:

- Iron-based Layered Perovskite Oxyfluoride Electrocatalyst for Oxygen Evolution: Insights from Crystal Facets with Heteroanionic Coordination

- 著者:

- Ryusuke Mizuochi, Yuuki Sugawara, Kengo Oka, Yoshiyuki Inaguma,

Shunsuke Nozawa, Toshiyuki Yokoi, Takeo Yamaguchi, Kazuhiko Maeda*

- DOI:

- 10.1021/jacs.4c05740

研究者プロフィール

水落 隆介 Ryusuke MIZUOCHI

東京科学大学 理学院 化学系 特別研究員

研究分野:無機固体化学、電気化学、光電気化学

前田 和彦 Kazuhiko MAEDA

東京科学大学 理学院 化学系/総合研究院 自律システム材料学研究センター 教授

研究分野:光化学、触媒化学