ポイント

- Journal of Dental Research特別号「口腔と全身の健康の関係」において、口腔の健康と全身の健康の関係を明らかにする2本の論文(総説・原著)が掲載されました。

- 総説論文では、口腔の不健康が認知症のリスクを高める因果関係を整理し、会話や食事などの口腔機能を介した社会的孤立のメカニズムを提案しました。

- 原著論文では、全国の高齢者3,305人を6年間追跡し、オーラルフレイル[用語1]が体重減少リスクを高めることを示しました。特に咀嚼困難が最も強い予測因子でした。

- これらの成果は、口腔の健康が認知症や栄養不良を防ぐ重要な要因であることを示すものであり、高齢化社会の健康寿命延伸に貢献することが期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野の相田潤教授らの研究チームは、口腔の健康が全身の健康、とくに認知症や栄養不良にどのように影響するかを多角的に検証しました。

その成果として、Journal of Dental Research特別号「Oral and Systemic Health」において、

- 総説論文 “Oral Health and Dementia: Causal Inference and Theoretical Mechanisms”

- 原著論文 “Oral Frailty as a Predictor for Weight Loss in Older Japanese: A Cohort Study”

の2本が同時掲載されました。

総説論文では、近年進展する因果推論の手法を踏まえ、口腔の健康と認知症の関連を理論的・方法論的に整理し、「会話」「食事」を通じた社会的孤立の緩和が新たなメカニズムであることを提案しました。

一方、原著論文では、全国3,305人の高齢者を対象とした6年間の追跡調査により、オーラルフレイル(口腔機能の低下)が体重減少リスクを有意に高めることを明らかにしました。特に「咀嚼困難」が最も強い予測因子であることを示しています。

両論文は、口腔の健康が単に歯や口の問題にとどまらず、脳機能・栄養状態・社会的交流といった多面的健康に影響することを示した重要な知見です。

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業および厚生労働科学研究費補助金等の支援を受けて実施され、その成果は2025年10月18日および8月16日にオンライン版で発表されました。

口腔の健康と認知症の新しいメカニズム

因果推論のための疫学研究手法の例

- 時間変動交絡への対処:g-methods

- 未測定の要因によるバイアスへの対処:固定効果分析・操作変数法

-

社会的孤立などのメカニズムの検討:因果媒介分析

→これらの手法を用いた研究も存在。さらなる検討が必要。

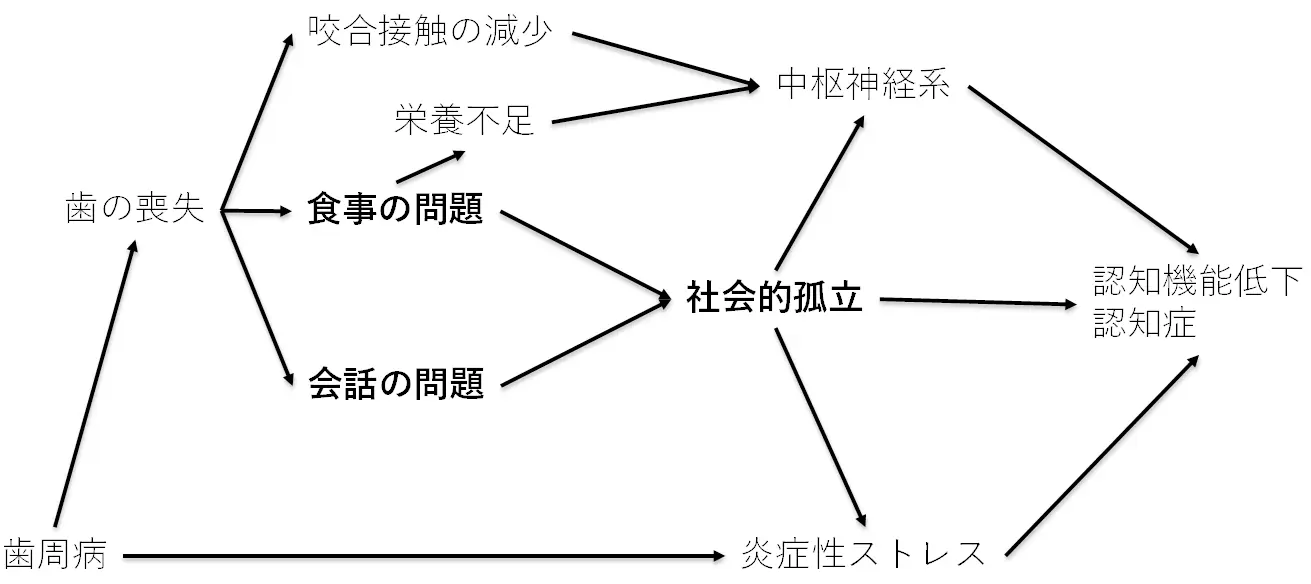

図1. 口腔の健康と認知症のメカニズムと、求められる研究手法

オーラルフレイルとその構成要素と体重減少の関係

口腔の健康と認知症の因果関係とメカニズムに関する総説論文

背景

口腔の健康と認知症との関連は多くの研究で報告されていますが、双方向性の影響や幼少期の認知機能などの交絡因子の存在により、因果関係の推定は容易ではありません。

また、生物学的メカニズムとしては咀嚼刺激の減少や慢性炎症などが指摘されていますが、口腔の基本的な機能である「話すこと」や「食べること」には十分な注目が払われていません。

認知症は世界的に重要な公衆衛生上の課題であり、口腔の健康と認知症との因果関係を明らかにすることが強く求められています。

研究成果

時間変動交絡への対応や、未測定交絡の影響を推定するためのE値を用いた定量的バイアス分析、固定効果分析、操作変数法などの適用が推奨されますが、これらの手法を用いた研究はまだ少ないのが現状です。

メカニズムの面では、食事や会話といった基本的な口腔機能が社会的孤立を防ぐ役割を果たすにもかかわらず、これまでほとんど議論されてきませんでした。社会的孤立は、認知症の修正可能なリスク因子の一つとされており、口腔機能の低下が社会的孤立を介して認知症リスクを高める可能性があります。この仮説は、媒介分析を用いた研究によって支持されています。

結論として、口腔の健康は認知症の修正可能なリスク因子である可能性が示唆されています。しかし、関連研究は依然として限られており、因果関係を明確にするためには、方法論的・理論的に強固な研究の蓄積が求められます。

社会的インパクト

これまでJournal of Dental Researchの誌上では、口腔の健康と認知症との関係についてさまざまな議論が行われてきました。

本総説は、これらの議論に応えるものであり、口腔の健康と認知症との関係を実証的に示す歯科疫学研究の進展を整理するとともに、認知症の科学的側面から新たなメカニズムを提案しています。

さらに本研究は、今後の口腔の健康と認知症に関する研究の方向性、および同様の概念を応用して口腔の健康が全身の多様な健康に及ぼす影響を探る研究あり方を提示した点において、重要な意義を有しています。

今後の展開

今後は、社会的なメカニズムも考慮したうえで、口腔の健康と認知症、さらには全身の健康との因果関係を検証する研究を一層進めていきたいと考えています。

今回の総説の掲載は、私たちがこれまで関わってきた特別号での出版に続くものです。すなわち、2023年にJournal of Dental Researchの「高齢化と口腔の健康」特別号で発表した2本の論文(DOI:10.1177/00220345231164106およびDOI:10.1177/00220345231172109)、さらにCommunity Dentistry and Oral Epidemiologyの「50周年記念特別号:口腔保健の健康格差」で発表した2本の論文(DOI:10.1111/cdoe.12883およびDOI:10.1111/cdoe.12846)に続く成果です。

今後も、国際的に注目される研究テーマを扱う特別号への継続的な発表を目指し、国際的なコンテキストを踏まえた新規性の高い研究を展開していきたいと考えています。

オーラルフレイルと高齢者の体重減少リスクに関する原著論文

背景

栄養不良による体重減少は、高齢者によく見られる深刻な健康問題であり、フレイル・障害・要介護・死亡のリスクを高めます。

複数の口腔機能が低下する状態である「オーラルフレイル」は、栄養状態の維持に影響を与える重要な要因とされています。

しかしこれまで、自立して生活する高齢者において、オーラルフレイルが長期的な体重減少にどのように関わるのか、またその構成要素同士がどのように関連しているのかについては、十分に明らかにされていませんでした。

研究成果

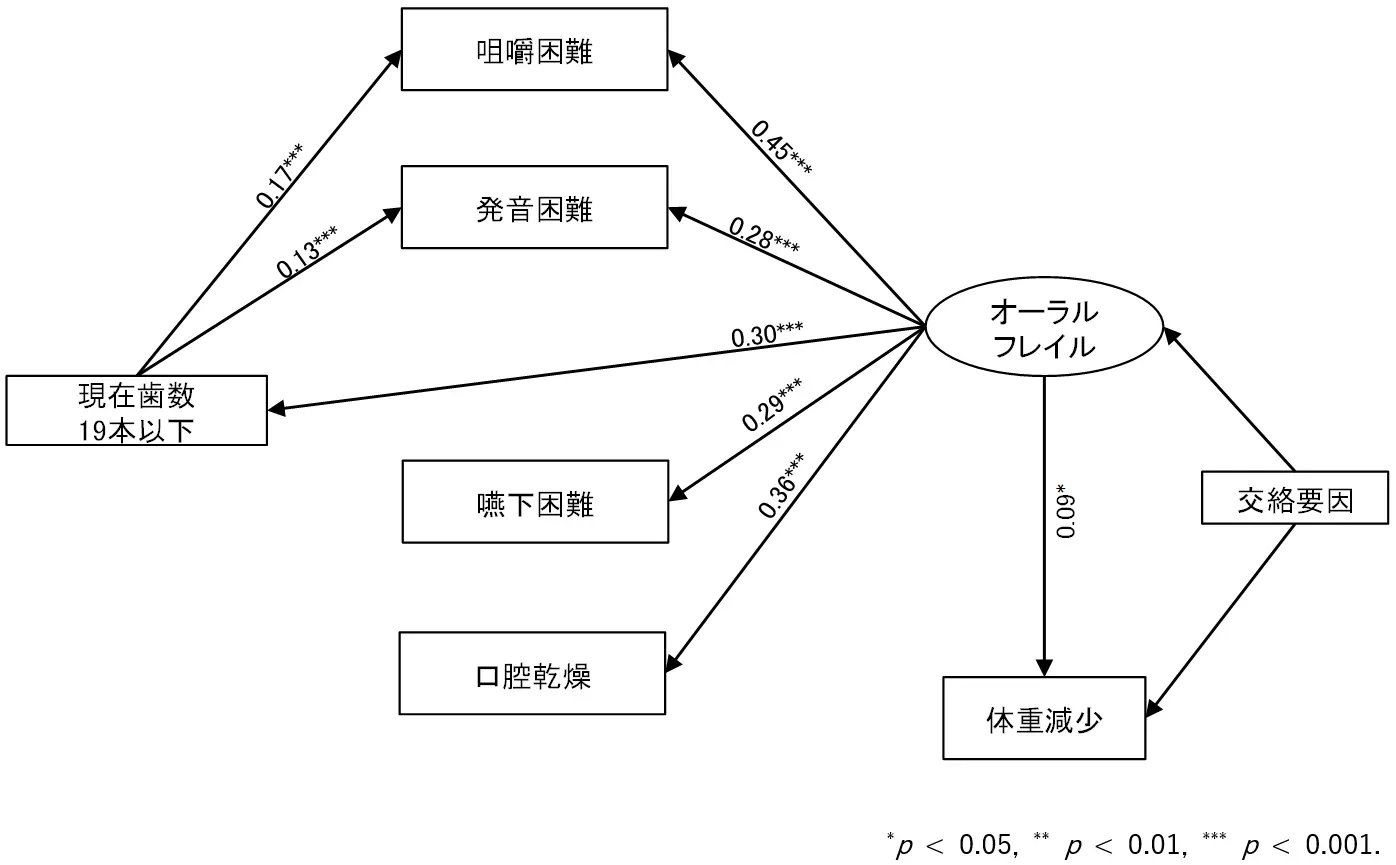

日本全国の65歳以上の高齢者3,305人(平均年齢72.0歳、標準偏差(SD)=4.9)を対象に、日本老年学的評価研究(JAGES)のデータを用いて6年間の追跡調査を行いました。

その結果、追跡期間中に8.9%の参加者が、臨床的に意味のある10%を超える体重減少を経験していました。

また、オーラルフレイルを有する高齢者は、そうでない高齢者と比べて体重減少を起こすリスクが高いことが示されました(標準化係数[SC]=0.09、95%信頼区間[95%CI]=0.01–0.16)。

さらに、オーラルフレイルを構成する五つの要素―「現在歯数が20本未満」「咀嚼困難」「嚥下困難」「口腔乾燥」「発音困難」ーのうち、咀嚼困難が最も強い予測因子であることが確認されました(因子負荷量=0.45、95%CI=0.35-0.55)。

また、現在歯数が咀嚼困難に関係するなど、五つの構成要素が互いに関連していることも明らかになりました。

社会的インパクト

これらの結果から、オーラルフレイルは歯や口の問題にとどまらず、高齢者の栄養や全身の健康に深く関わる要因であることが示唆されます。

オーラルフレイルの予防や治療により、栄養不良や体重減少を防ぎ、健康寿命の延伸に寄与できる可能性が示されました。

この知見は、急速に高齢化が進む日本社会において、極めて重要な意義を持つものと考えられます。

今後の展開

栄養不良を予防し、健康長寿を支える効果的なアプローチとして、今後はオーラルフレイル予防の重要性を社会全体に広く発信していくことを目指します。

付記

これらの研究は日本学術振興会科学研究費助成事業、厚生労働科学研究費補助金の支援のもとで行われました(総説論文:日本学術振興会科学研究費助成事業 (21KK0168、22H03352、23K24610、23K27807、23H03117、24K20095、24K02658)、厚生労働科学研究費補助金 (23FA1022) 、2023-2028 National Medical Research Council Singapore Translational Research Investigator Award(シンガポール)、原著論文:日本学術振興会科学研究費助成事業(20H00557、20K10540、21H03196、 21K17302、22H00934、22H03299、22K04450、22K13558、22K17409、23H00449、23H03117、23K21500、23K27807、 24K02658)、厚生労働科学研究費補助金 (19FA1012、19FA2001、21FA1012、22FA2001、22FA1010、22FG2001)、国立研究開発法人科学技術振興機構補助金(JPMJOP1831)、公益財団法人健康・体力づくり事業財団助成金、東京科学大学Science Tokyo SPRING補助金、国立研究開発法人防災科学技術研究所補助金)。

用語説明

- [用語1]

- オーラルフレイル:口の機能の健常な状態(いわゆる「健口」)と「口腔の機能低下」との間にある状態。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of Dental Research

- タイトル:

- 総説論文:Oral Health and Dementia: Causal Inference and Theoretical Mechanisms

原著論文:Oral Frailty as a Predictor for Weight Loss in Older Japanese: A Cohort Study - 著者:

- 総説論文:Jun Aida, Sakura Kiuchi, Kokoro Shirai, Marco A Peres, Yusuke Matsuyama

原著論文:Kewei Wang, Yusuke Matsuyama, Sakura Kiuchi, Taro Kusama, Jun Aida.

- DOI:

- 総説論文:10.1177/00220345251377014

原著論文:10.1177/00220345251356437

研究者プロフィール

王 柯煒 Kewei Wang

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 大学院生

研究分野:疫学、歯科公衆衛生学

松山 祐輔 Yusuke Matsuyama

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 准教授

研究分野:疫学、歯科公衆衛生学

木内 桜 Sakura Kiuchi

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 助教

研究分野:疫学、歯科公衆衛生学

草間 太郎 Taro Kusama

東北大学 大学院歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンター データサイエンス部門 講師

研究分野:健康行動、公衆衛生学、疫学、歯科保健

白井 こころ Kokoro Shirai

大阪大学 大学院医学系研究科 保健学専攻 社会医学行動科学講座 教授

研究分野:社会疫学、公衆衛生学、健康心理行動

Marco A Peres

National Dental Centre Singapore/Duke-NUS Medical School

研究分野:Oral Epidemiology

相田 潤 Jun Aida

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 教授

研究分野:疫学、歯科公衆衛生学