ポイント

- 所得が低い人ほど認知症リスクが高く、口腔の健康状態が悪い傾向にあるとされてきた。

- 本研究では、日本人高齢者を12年間追跡し、歯の喪失がこの健康格差を説明することを世界で初めて明らかにした。

- 歯の健康を維持することで、認知症の健康格差を縮小できる可能性が示唆された。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野の島田怜実大学院生、松山祐輔准教授、相田潤教授の研究グループは、所得による認知症の健康格差において、歯の喪失が媒介する効果を明らかにしました。

本研究では、日本全国の65歳以上の高齢者を対象に12年間の追跡調査を実施し、所得が低いほど認知症リスクが高く、歯の喪失がその一因となることを確認しました。

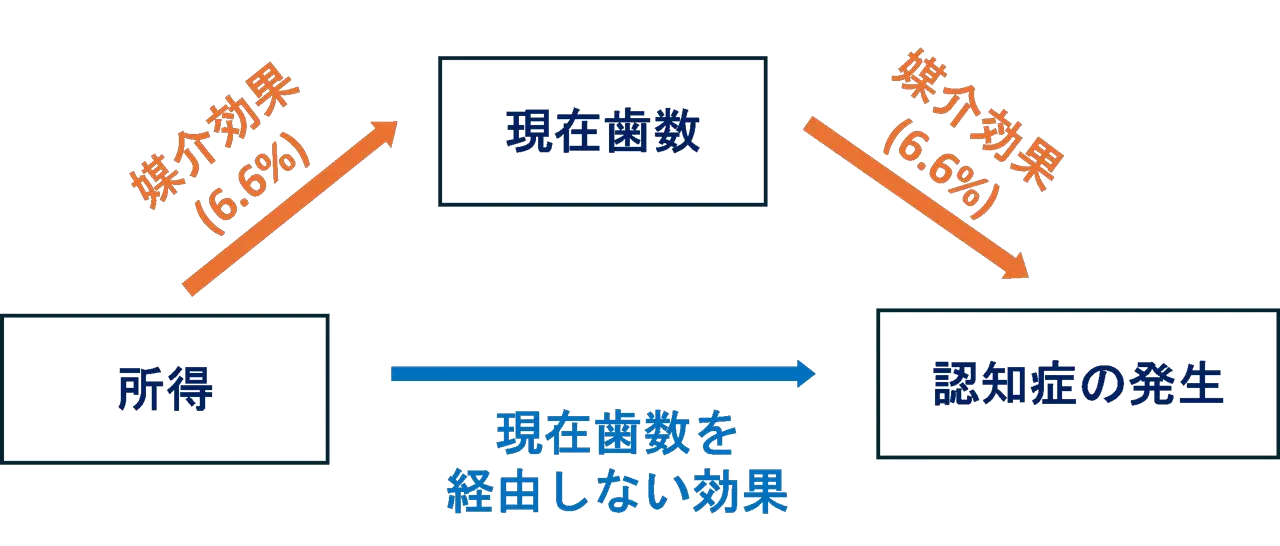

分析の結果、所得が200万円未満の人は200万円以上の人に比べて認知症リスクが1.17倍高く、そのうち6.6%が歯の喪失によって媒介されていました。これにより、歯の健康を維持することが認知症の健康格差を縮小する可能性が示唆されました。

本研究は日本学術振興会科学研究費助成事業、厚生労働科学研究費補助金、JST 次世代研究者挑戦的研究プログラムなどの支援を受け実施され、その成果は2024年12月13日にJournal of Dentistry(ジャーナルオブデンティストリー)のオンライン版で発表されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

社会経済状況が低い人ほど認知症になりやすく、また、口腔の健康状態が悪い傾向にあるという健康格差が知られています。歯の喪失は認知症と関連があることが知られており、認知症の健康格差を説明する要因の一つと考えられます。しかし、これまで口腔の健康状態が認知症の健康格差をどの程度説明するのか(媒介効果)を検討した研究はありませんでした。本研究では、所得と認知症の関連における歯の喪失の媒介効果を明らかにすることを目的としました。

研究成果

本研究では、全国の65歳以上の高齢者を対象とした大規模コホート研究(日本老年学的評価研究:JAGES)のデータを用いました。2010年の調査データを基に、2022年までの認知症発症との関係を統計的に分析しました。

分析にあたっては、年齢、性別、教育歴、脳卒中、高血圧、糖尿病、聴力障害、BMI、うつ状態、喫煙習慣、飲酒習慣、婚姻状態、歩行時間といった交絡因子を統計的に考慮しました。最終的に21,306人(平均年齢:73歳、女性53.5%)のデータを分析しました。

その結果、認知症を発症した人の割合は、世帯収入200万円未満の群で24.0%、200万円以上の群で19.7%でした。また、自分の歯が20本未満の人の割合は、世帯収入200万円未満の群で68.9%、200万円以上の群で57.8 %でした。

さらに、交絡因子を考慮した詳細な分析の結果、所得が200万円未満の人は200万円以上の人に比べて認知症リスクが1.17倍高く、統計的に有意な差が認められました。この所得と認知症リスクの関係のうち、6.6%が歯の喪失によって媒介されていることが示されました。

社会的インパクト

本研究により、歯の喪失が所得と認知症の関連を媒介することが明らかになりました。この結果は、自分の歯を維持することが、認知症の健康格差を縮小させる一助となる可能性を示唆しています。

今後の展開

認知症の健康格差の縮小のために歯の健康を保つことが有効であることを発信していきたいと考えます。

付記

研究は日本学術振興会科学研究費助成事業、厚生労働科学研究費補助金、JST 次世代研究者挑戦的研究プログラムなどの支援のもとでおこなわれました。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of Dentistry

- タイトル:

- Tooth loss explains income inequalities in dementia

- 著者:

- Satomi Shimada, Yusuke Matsuyama, Jun Aida.

研究者プロフィール

島田 怜実 Satomi SHIMADA

東京科学大学大学院 医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 大学院生

研究分野:疫学、歯科公衆衛生学

松山 祐輔 Yusuke MATSUYAMA

東京科学大学大学院 医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 准教授

研究分野:疫学、歯科公衆衛生学

相田 潤 Jun AIDA

東京科学大学大学院 医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 教授

研究分野:疫学、歯科公衆衛生学