ポイント

- 住血吸虫症の新たな対策法として、環境毒性が極めて低い「スピルリナ飼料」を開発。中間宿主巻貝内でのマンソン住血吸虫感染幼虫(セルカリア)の発育を抑制する効果を確認。

- スピルリナ飼料の直接投与により、セルカリアが死滅すること、飼料が巻貝の健康には影響を与えず、住血吸虫に対して選択的な効果を示すことを確認。

- 従来の巻貝駆除薬(ニクロサミド)は環境負荷が高く普及が進まない中で、本研究によるスピルリナ飼料は、寄生虫のみを抑制する安全で持続可能な代替策となる可能性を提示。今後は野外試験や他の寄生虫症への応用も視野に入れています。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 寄生虫学・熱帯医学分野の熊谷貴医学部内講師(研究当時、現所属:日本文理大学 保健医療学部 保健医療学科 准教授)、石野智子教授らの研究チームは、株式会社キョーリンおよびDIC株式会社と共同で、顧みられない熱帯病[用語1]の一つである住血吸虫症[用語2]の根絶に向けた新たな対策法を開発しました。

住血吸虫症は、世界で約2億5000万人が感染している寄生虫疾患であり、肝臓や腸管などに深刻な合併症を引き起こします。現在、有効な治療薬として「プラジカンテル[用語3]」が存在しますが、再感染が繰り返されるため、根絶は困難とされています。

特に、感染源となる幼虫(セルカリア[用語4])は、中間宿主[用語5]である巻貝の体内で発育し、水中でヒトに経皮感染[用語6]します。このため、感染を防ぐためには、巻貝への対策が重要です。

本研究では、熱帯魚のエサに含まれるスピルリナ[用語7]に、住血吸虫の幼虫を抑制する効果があることを発見しました。実験の結果、スピルリナを摂取した巻貝からは住血吸虫の幼虫の排出が大幅に減少し、巻貝自体には害がないことが確認されました。さらに、スピルリナの成分が幼虫を直接死滅させることも明らかになりました。

現在、巻貝の駆除には「ニクロサミド[用語8]」という薬剤が使用されていますが、コストが高く、環境への悪影響も懸念されています。今回開発されたスピルリナ飼料は、巻貝には無害でありながら住血吸虫に対して選択的に効果を発揮するため、環境負荷の少ない新しい対策法として期待されます。

WHOは、2030年までに住血吸虫症を公衆衛生上の問題として排除することを目標に掲げています。本研究の成果は、住血吸虫症の根絶に向けた大きな一歩となる可能性があります。今後は、流行地域での実証試験やスピルリナの有効成分の特定、さらに他の寄生虫への応用についても研究を進めていく予定です。

本成果は、4月2日付の「Tropical Medicine and Health」誌に掲載されました。

背景

住血吸虫症(schistosomiasis)は、世界で2億5千万人以上が感染している「顧みられない熱帯病(NTDs)」の一つです。主にアフリカ、中南米、東南アジアで流行していますが、かつては日本でも「日本住血吸虫症」として存在し、現在は根絶されています。

この病気は、水中に存在する幼虫(セルカリア)が皮膚を通じて体内に侵入し、血管内で成虫となって産卵することにより発症します。産みつけられた虫卵は、肝臓や腸管の血管内で炎症(肉芽腫)を引き起こし、食道静脈瘤の破裂、腹水の貯留、肝硬変、敗血症など、重篤な合併症をもたらします。

現在、プラジカンテルという治療薬が有効とされていますが、ワクチンは存在していません。WHOは、流行地域における薬剤配布を主要な対策としていますが、再感染が起こりやすいことが大きな課題となっています。これは、感染源となる巻貝(中間宿主)の駆除が困難であることが要因です。

巻貝の駆除には「ニクロサミド」という農薬が高い効果を示しますが、環境への悪影響が大きいため、実際の対策ではほとんど使用されていません。

スピルリナ(学名:Arthrospira(Spirulina)platensis)は藍藻(シアノバクテリア)の一種であり、ヒトや家畜、熱帯魚などのサプリメントとして広く利用されています。スピルリナには多くの有効成分が含まれており、その中のフィコシアニンという成分は、天然の食品用青色色素としても用いられています。

私たちの研究チームは、飼育していた巻貝(Biomphalaria glabrata)にマンソン住血吸虫(Schistosoma mansoni)を感染させ、スピルリナを含む飼料を与えたところ、感染幼虫(セルカリア)の排出が大幅に減少することを偶然発見しました。この発見をきっかけに、スピルリナの効果を詳しく検証することにしました。

研究成果

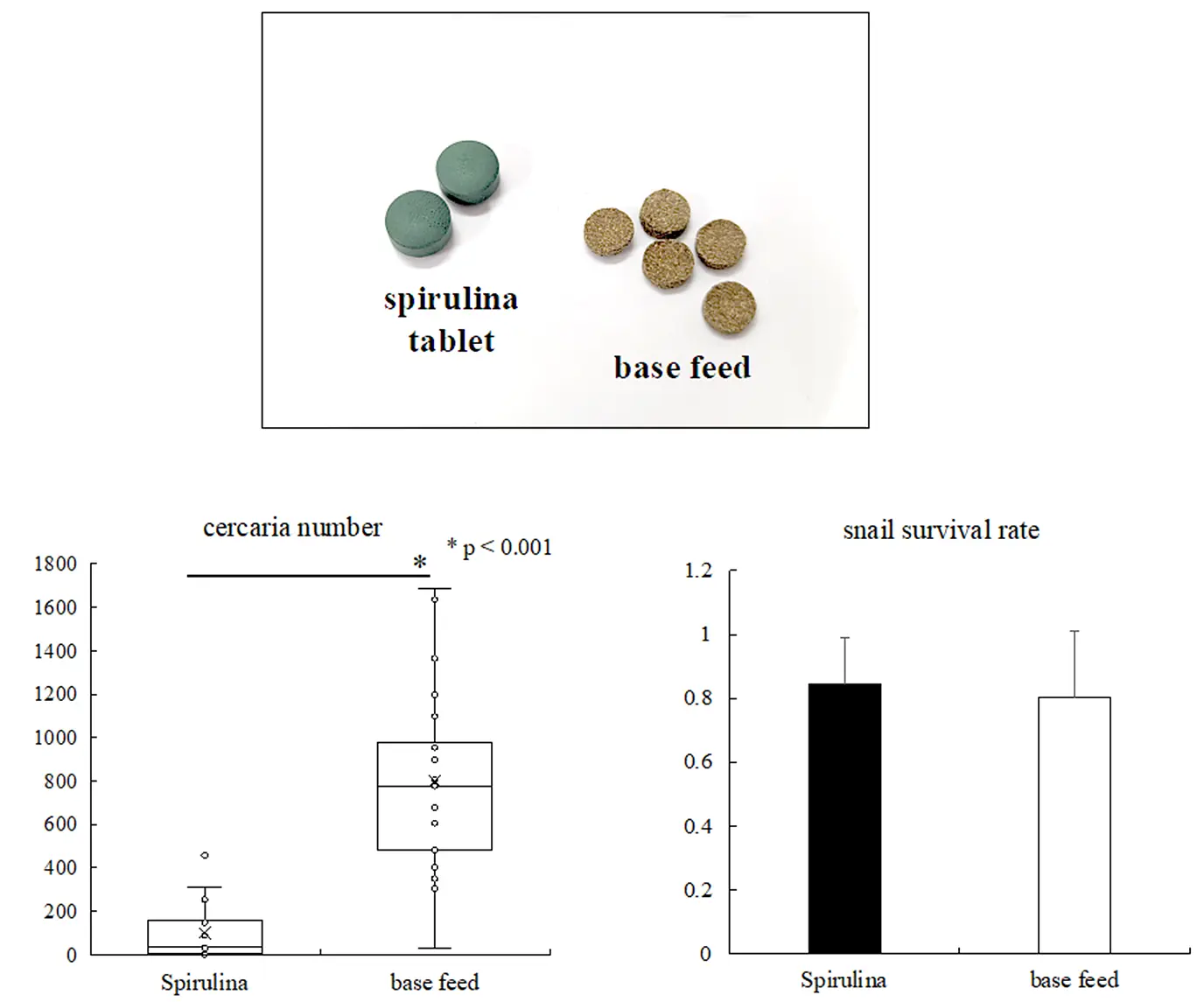

本研究では、中間宿主であるBiomphalaria glabrataにマンソン住血吸虫(Schistosoma mansoni)のミラシジウム幼虫を感染させた後、感染初日からスピルリナを含む飼料または基本飼料(図1)を週2回、200mgずつ、6週間にわたって摂食させる実験を行いました。

その結果、スピルリナ飼料を与えた巻貝から游出する感染幼虫(セルカリア)の数が、最大88%抑制されることを確認しました(図1)。

また、スピルリナ飼料は巻貝の生存率に影響を与えず、住血吸虫に対して特異的な効果を示すことが明らかになりました。さらに、感染初期の巻貝ほど抑制効果が高かったことから、この飼料が幼虫の発育初期に影響を及ぼしている可能性が示唆されました。

スピルリナにはフィコシアニンが豊富に含まれることから、その単独での効果を検証する目的で、基本飼料にフィコシアニンを添加し、同様の実験を実施しました。しかし、セルカリアの游出抑制効果は確認されませんでした。

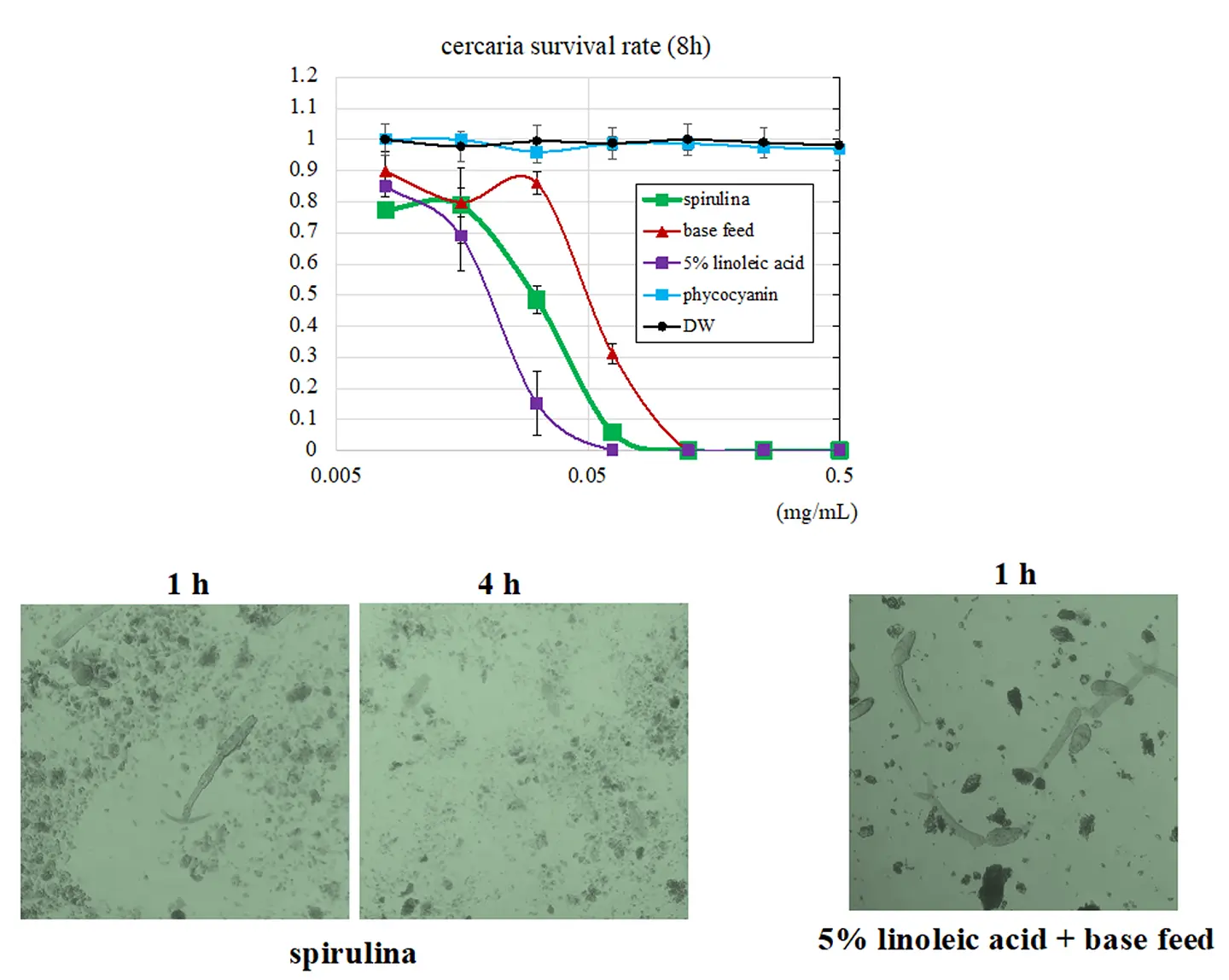

次に、スピルリナ飼料の粉末を用いて、巻貝から游出したセルカリアに対する直接的な影響を調査しました。その結果、スピルリナ飼料粉末および基本飼料粉末のいずれも、セルカリアに対して殺滅効果を示しました(図2)。この殺滅効果は、セルカリアの誘引および尾部の切断によるものと考えられ、過去の研究で報告されているリノール酸(不飽和脂肪酸)の作用と類似していることが示唆されました。

そこで、スピルリナ飼料および基本飼料に含まれる脂肪酸成分を分析した結果、両飼料にリノール酸が多く含まれていることが確認されました。次に、リノール酸を添加した基本飼料を作成し、セルカリアへの影響を評価したところ、リノール酸混合飼料は強い殺滅効果を示しました。

しかし、スピルリナ飼料と基本飼料のリノール酸含有量をほぼ同程度に調整した場合でも、スピルリナ飼料は基本飼料の2倍の殺滅効果を示し、リノール酸以外の成分が関与している可能性が示されました。さらに、リノール酸を含む飼料を巻貝に摂食させても、スピルリナ飼料と同様のセルカリア游出抑制効果は認められませんでした。

本研究の限界として、スピルリナ飼料のどの成分がセルカリアの発育を抑制しているのかは特定できませんでした。しかし、スピルリナ飼料を用いることで巻貝を殺すことなくマンソン住血吸虫の感染を抑制できることを明らかにし、住血吸虫症に対する新たな対策法としての可能性を示しました。

社会的インパクト

世界保健機関(WHO)は、2030年までに住血吸虫症を公衆衛生上の問題として排除することを目標に掲げています。しかしながら、特にアフリカでは、抗寄生虫薬の大量配布にかかるコストや再感染の防止が困難であることなど、実現には多くの課題が残されています。

本研究で開発したスピルリナ飼料は、すでにヒトや家畜、熱帯魚向けのサプリメントとして広く利用されていることからもわかるように、環境毒性が極めて低いという利点を持ちます。それにもかかわらず、住血吸虫に対して特異的な抑制効果を示すことが明らかとなり、従来にない新たな住血吸虫症対策の選択肢となる可能性を示しました。

さらに、スピルリナ飼料は既存の農薬と比較して安価であり、安全性も高いことから、持続可能な感染症対策として、環境への影響を最小限に抑えることが期待されます。また、住血吸虫症の流行地においてスピルリナの大量生産を促進することで、地域経済の発展や国際的な経済支援にも貢献する可能性があります。

本研究の成果は、住血吸虫症に対する根本的な対策につながるとともに、環境負荷の少ない持続可能な感染症対策のモデルケースとなることが期待されます。

今後の展開

本研究の成果をもとに、さらなる実用化に向けた研究を進めていきます。具体的には、野外環境におけるスピルリナ飼料の散布試験を実施し、その有効性を評価するとともに、巻貝が効率的に摂食できる最適な飼料の開発を行います。

さらに、他の住血吸虫や吸虫感染症への応用可能性の検討、スピルリナ飼料が示す抗住血吸虫効果の有効成分の解析、さらには巻貝体内における作用機序の解明にも取り組んでいきます。

今後の研究を通じて、スピルリナ飼料の野外試験による社会実装を推進し、住血吸虫に対する作用メカニズムの理解を深めることで、持続可能な住血吸虫症対策の確立を目指します。

付記

本研究は、JSPS科研費「挑戦的研究(萌芽)22K19645」の助成と、SATREPS事業(JICA/AMED)「革新的技術を活用したマラリア及び顧みられない寄生虫症の制圧と排除に関する研究開発(2022-2028)」の助成を受けております。

参考文献

- [1]

- WHO. Ending the neglect to attain the sustainable development goals: One health: approach for action against neglected tropical diseases 2021-2030. Geneva PP - Geneva: World Health Organization.

- [2]

- McManus DP, Dunne DW, Sacko M, Utzinger J, Vennervald BJ, Zhou X-N. Schistosomiasis. Nat Rev Dis Prim. 2018;4:13.

用語説明

- [用語1]

- 顧みられない熱帯病:熱帯地域の貧困層で蔓延しているWHOが定める21の寄生虫・細菌感染症のことを指す。世界で約16億人が感染のリスクにさらされていて、貧困による劣悪な衛生環境などにより蔓延し、労働力や生産性の低下を招き、貧困から脱出できない原因にもなっている。

- [用語2]

- 住血吸虫症:住血吸虫による感染症で、成虫が血管内に寄生し、産生された虫卵により肝臓や腸、膀胱などに障害を引き起こす。主に流行地の汚染された河川や湖に入ることで感染する。

- [用語3]

- プラジカンテル:住血吸虫症の治療に用いられる唯一の特効薬。寄生虫の神経や筋肉に作用し虫体を殺滅する。

- [用語4]

- セルカリア:住血吸虫の幼虫の一形態で、中間宿主巻貝より水中に放出され、ヒトの皮膚から侵入し感染を引き起こす。

- [用語5]

- 中間宿主:終宿主とは異なり、その中で有性生殖は行わないが、寄生虫が成長や変態をするために必要な宿主。住血吸虫の場合、巻貝がこれにあたる。

- [用語6]

- 経皮感染:皮膚を通じて病原体が体内に侵入する感染経路。住血吸虫のセルカリアは水中で皮膚を認識しその頭部を皮内に潜り込ませて感染する。

- [用語7]

- スピルリナ:栄養価が高い藍藻類(シアノバクテリア)の一種である。その乾燥物や抽出物は健康サプリメントや飼料、食品色素などに利用される。

- [用語8]

- ニクロサミド:寄生虫駆除に使われる薬剤。住血吸虫の中間宿主である巻貝を殺すが、環境への影響が大きく、コストも高い。

論文情報

- 掲載誌:

- Tropical Medicine and Health

- タイトル:

- Development of a spirulina feed effective only for the two larval stages of Schistosoma mansoni, not the intermediate host mollusc

- 著者:

- Takashi Kumagai, Masaaki Miyamoto, Yurino Koseki, Yasuyuki Imai, Tomoko Ishino

研究者プロフィール

熊谷 貴 Takashi Kumagai

日本文理大学 保健医療学部 保健医療学科 准教授

(研究当時:東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 寄生虫学・熱帯医学分野 医学部内講師)

研究分野:寄生虫学、熱帯医学

石野 智子 Tomoko Ishino

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 寄生虫学・熱帯医学分野 教授

研究分野:寄生虫学、熱帯医学

宮本 雅彰 Masaaki Miyamoto

株式会社キョーリン 開発部 部長

研究分野:水産飼料

小関 友莉乃 Yurino Koseki

DIC株式会社・カラーマテリアル製品本部 ヘルスケア企画・開発グループ

(研究当時:同製品本部 ヘルスケア技術グループ)

研究分野:藻類スピルリナ、健康食品

今井 康行 Yasuyuki Imai

DIC株式会社 カラーマテリアル製品本部 ヘルスケア企画・開発グループ

グループマネジャー(研究当時:同製品本部 ヘルスケア技術グループ マネジャー)

研究分野:藻類スピルリナ、健康食品

関連リンク

お問い合わせ

取材申込み

日本文理大学 大学広報担当

- Tel

- 097-524-2746

- Fax

- 097-593-2071

- kouhou@nbu.ac.jp

株式会社キョーリン 企画部

- Tel

- 079-289-3171

- Fax

- 079-288-1432

DIC株式会社 コーポレートコミュニケーション部

- Tel

- 03-6733-3033

- dic-press@ma.dic.co.jp

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp