ポイント

- ARDS(急性呼吸促迫症候群)の回復に、血中にわずか0.5%しか存在しない免疫細胞「好塩基球」が不可欠であることを明らかにしました。

- ARDSモデルマウスと1細胞RNAシーケンス解析により、これまで“悪玉”とされてきた好塩基球が、肺の炎症を抑える“善玉”として働くことを発見しました。

- 本成果は、有効な薬物療法がないARDSに対し、好塩基球やIL-4を標的とした新たな治療開発につながる可能性を示しています。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 統合呼吸器病学分野の高澤聖子大学院生(職員健康管理センター 助教)、宮﨑泰成教授、総合研究院の三宅健介准教授、烏山一特任教授らによる研究チームは、命を脅かす急性呼吸促迫症候群(ARDS)[用語1]からの回復過程において、これまで“アレルギーを引き起こす悪玉”とされてきた免疫細胞「好塩基球」が、むしろ“回復を導く善玉”として機能することを明らかにしました。

本研究では、炎症の収束期に肺へと浸潤してくる好塩基球[用語2]が、サイトカインの一種であるインターロイキン4(IL-4)[用語3]を産生し、それが好中球に作用することで炎症の回復を促進することを解明しました。

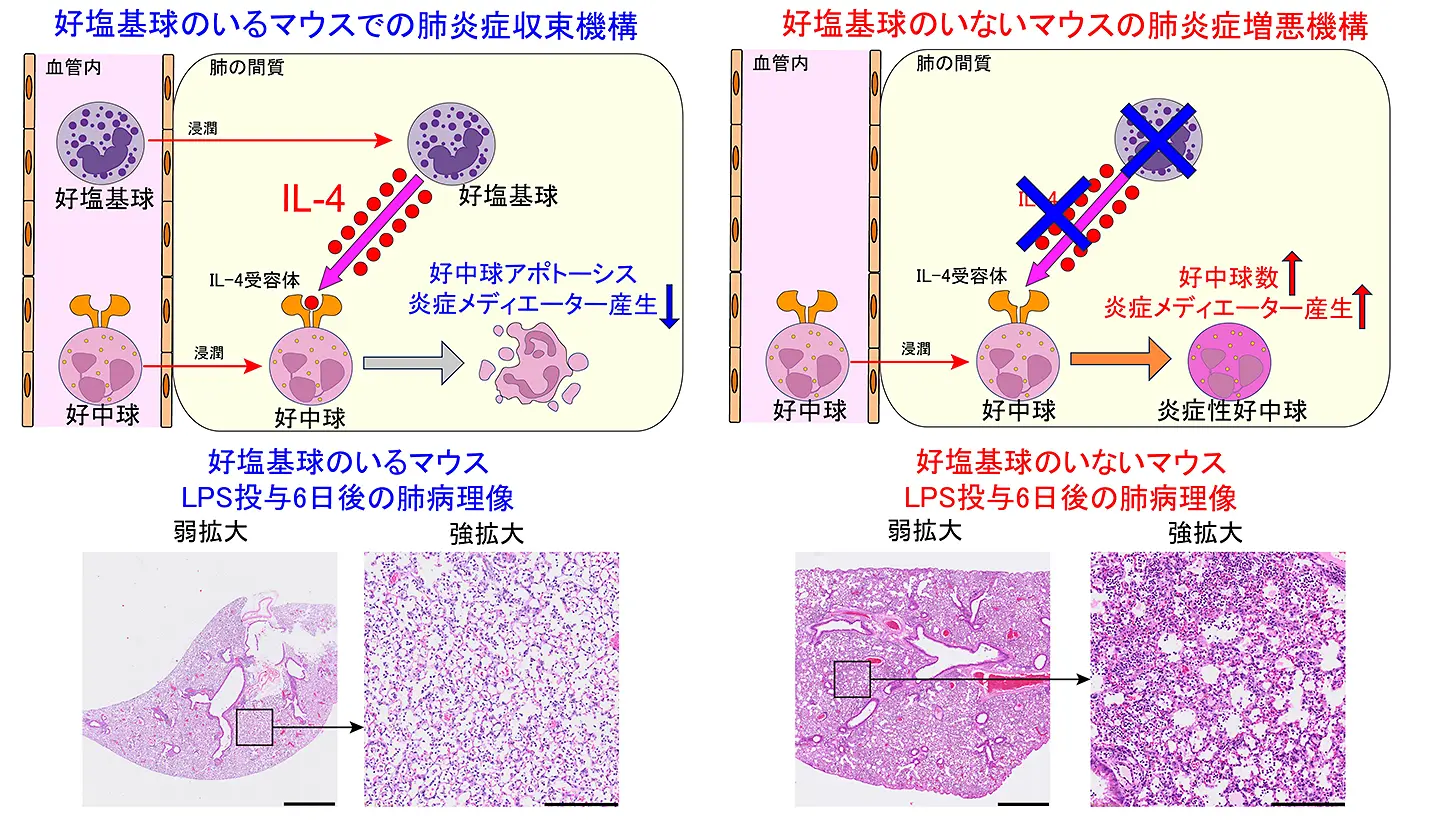

ARDSは、COVID-19などの重症肺炎や敗血症によって発症し、人工呼吸器の装着が必要となる場合も多く、死亡率は30~50%に達するにもかかわらず、現在のところ有効な薬物療法は存在しません。今回の研究では、ARDSモデルマウス[用語4]を用いて、肺の炎症が自然に回復していく過程において、全体のわずか0.5%未満しか存在しない希少な細胞である好塩基球が肺に集積し、炎症を抑制する働きを担っていることを発見しました。さらに、好塩基球が産生するサイトカインIL-4が好中球に作用し、炎症を沈静化させるメカニズムも明らかにしました(図1)。

この成果は、「悪玉」とみなされてきた好塩基球が、重篤な肺傷害から命を救う「善玉」として機能することを示した、従来の常識を覆す発見です。今後は、好塩基球やIL-4を標的とする新たな治療法の開発が期待されます。

本成果は、7月31日(英国時間)付で「European Respiratory Journal」誌に掲載されます。

背景

急性呼吸促迫症候群(ARDS)は、COVID-19をはじめとする重症肺炎、敗血症、外傷などを原因として発症する、重篤な急性呼吸不全です。発症後の死亡率は30~50%に達するにもかかわらず、現在に至るまで有効な薬物治療は確立されておらず、病態の解明と新たな治療標的の探索が喫緊の課題となっています。

好塩基球は、血中白血球のわずか約0.5%しか存在しない、極めて希少な免疫細胞です。その存在自体は140年以上前に報告されていたものの、長らくその機能は不明のままでした。近年の研究により、好塩基球がアトピー性皮膚炎や気管支喘息などのアレルギー性疾患を引き起こす「悪玉」細胞として働くことが明らかになりつつあります。

一方で、ARDSにおける好塩基球の役割については依然として不明であり、その病態への関与もほとんど解明されていませんでした。近年の患者コホート研究では、敗血症やCOVID-19患者において血中好塩基球数の減少が疾患の重症度と相関することが報告されており、好塩基球がARDSに関連している可能性が示唆されています。しかし、その具体的な機能や作用メカニズムについては依然として明らかにされていませんでした。

こうした背景を踏まえ、研究グループはARDSモデルマウスを用いて、好塩基球がARDSの病態に果たす役割を詳細に検討しました。

研究成果

マウスに、細菌由来毒素の一種であるリポ多糖(lipopolysaccharide: LPS)を気管内投与することで、ARDS患者の肺病態に類似した急性肺傷害を誘導できることが知られています。研究グループはこのモデルを用い、マウスを経時的に観察した結果、LPS投与後4~5日目にかけて炎症が進行的に悪化し、その後、自然に回復していく経過を明らかにしました。

この炎症の回復過程において、白血球の中でも特に希少な好塩基球に着目して解析を行ったところ、肺内における好塩基球の割合は肺の白血球全体の約0.3%にすぎないものの、その数は炎症収束期にかけて増加することが判明しました。そこで、好塩基球を除去したマウスにLPSを投与してARDSモデルを誘導したところ、急性炎症期(2日目)には大きな変化は見られなかったものの、本来炎症が収束するはずの時期(6日目)になっても炎症が沈静化せず、肺の炎症が顕著に悪化することが確認されました。これにより、マイナーな細胞である好塩基球がARDSにおける炎症収束に不可欠な役割を果たしていることが示されました。

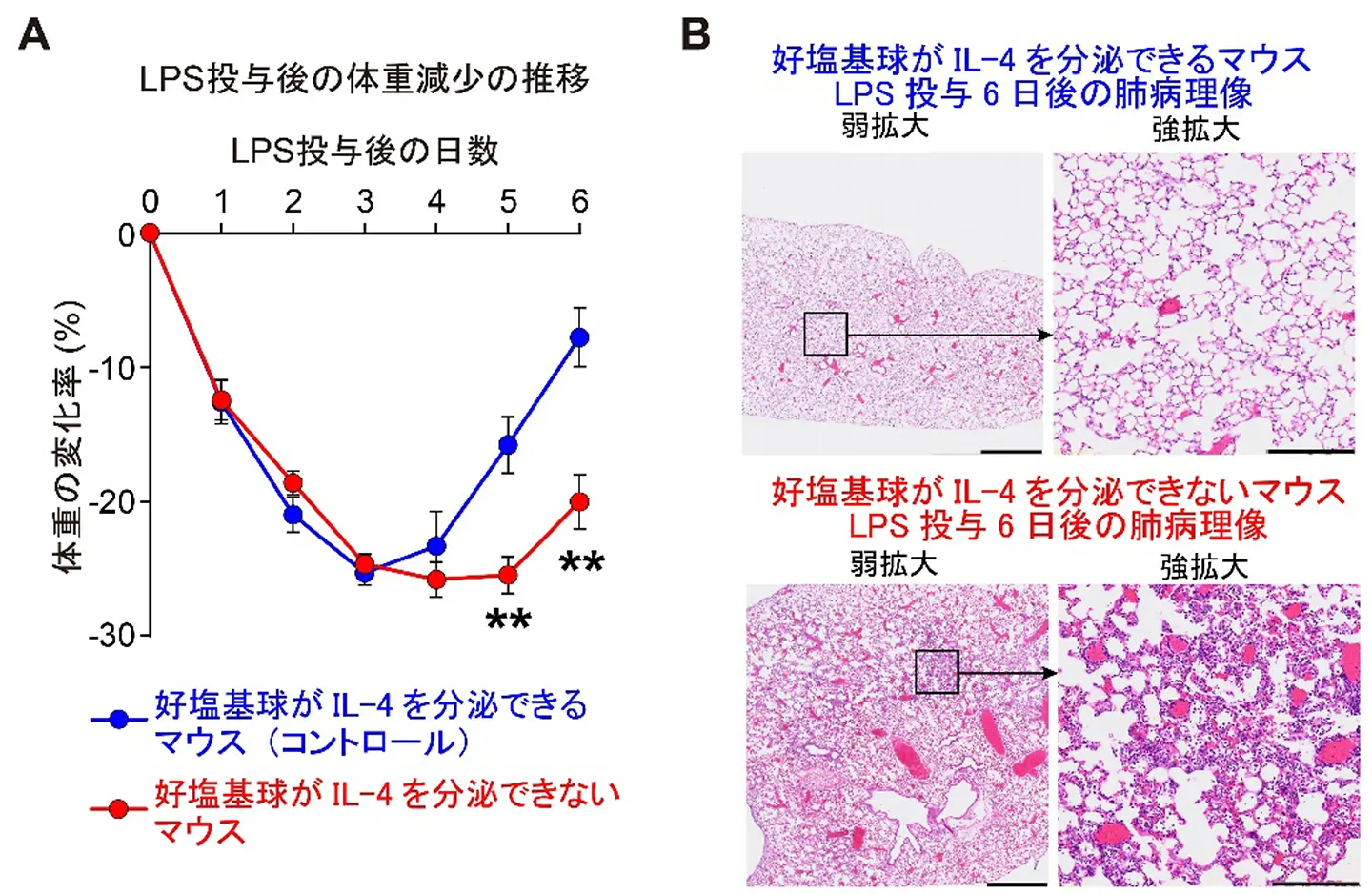

次に研究グループは、好塩基球が産生するどのような分子が炎症の収束に関与しているのかを調べました。その目的で、個々の細胞の遺伝子発現を解析できる1細胞RNAシーケンス(scRNA-seq)[用語5]を用い、炎症収束期における肺内好塩基球の遺伝子発現を解析しました。その結果、好塩基球はごく少数の細胞でありながら、肺内において主要なIL-4産生細胞であることが明らかになりました。さらに、好塩基球においてのみIL-4を産生できないマウスを調べたところ、好塩基球を除去したマウスと同様に炎症の収束が見られず、IL-4が炎症の回復に深く関与していることが確認されました(図2)。

さらに研究グループは、好塩基球が産生するIL-4が、どのような細胞に作用して炎症の収束を導くのかを検討しました。その結果、血中から肺に侵入してくる白血球の一種である好中球に作用することで、炎症を回復させることが明らかになりました。

最後に、好塩基球由来のIL-4がどのように好中球に作用するのかを明らかにするために再び1細胞RNAシーケンスによる解析を行ったところ、IL-4が欠損したマウスでは、好中球において炎症性サイトカインやケモカイン、さらには抗アポトーシス[用語6]遺伝子の発現が上昇し、炎症性好中球の割合が増加していることが判明しました。

以上の結果から、好塩基球が産生するIL-4は、好中球の過剰な活性化を抑制し、アポトーシスを促進することで炎症の収束を導いていることが示されました。

社会的インパクトおよび今後の展開

研究グループは、ARDSモデルマウスを用いて、好塩基球が産生するIL-4が好中球に作用することで肺の炎症を抑制するという、新たなARDSの炎症収束メカニズムを世界に先駆けて明らかにしました。本研究成果は、いまだ有効な薬物治療が存在しない致死的な病態であるARDSに対して、新たな治療ターゲットとなる可能性を示しています。

今後は、本研究をさらに発展させ、ヒトARDS患者における好塩基球やIL-4の機能を解明することで、重症肺傷害に対する革新的な治療法の開発につながることが期待されます。

付記

この研究は、文部科学省科学研究費補助金・基金(課題番号:18K15919, 22K08230, 22K07115, 20K08515, 24K11338, 21K18255, 22H02845)、武田科学振興財団、先進医薬研究振興財団、内藤記念科学振興財団、アステラス病態代謝研究会、第一三共生命科学研究振興財団、化学及血清療法研究所、科学技術振興機構 ACT-X(課題番号:JPMJAX232I)、旧東京医科歯科大学次世代研究者育成ユニット、旧東京医科歯科大学重点領域研究の支援のもとでおこなわれたものです。

用語説明

- [用語1]

- 急性呼吸促拍症候群(ARDS: Acute Respiratory Distress Syndrome):重症肺炎、敗血症、外傷などを契機として肺の血管透過性が亢進し、肺胞腔内に血液成分が漏出することで重篤な呼吸不全を引き起こす、致死率の高い病態。現在のところ、ARDSの予後を改善することが明確に示された薬物療法は存在せず、その病態の解明と新規治療法の開発が強く求められている。

- [用語2]

- 好塩基球:末梢血の白血球の中でも最も割合が少なく、全体のわずか約0.5%しか存在しない希少な免疫細胞。抗原やIgE、LPSなどさまざまな刺激に応答してIL-4を産生できることが知られている。近年では、好塩基球特異的除去抗体や除去マウスの開発により、免疫応答における好塩基球の役割が明らかになりつつある。特に、アトピー性皮膚炎やアレルギー性喘息などにおいて「悪玉」細胞としての関与が注目されているが、ARDSにおける役割はこれまで明らかにされていなかった。

- [用語3]

- インターロイキン4(IL-4):好塩基球、T細胞、マスト細胞などから産生される、アレルギー反応を引き起こすサイトカインの一種。気管支喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患における病態への関与がよく知られているが、近年では慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの非アレルギー性疾患における役割についても報告されている。

- [用語4]

- ARDSモデルマウス:ARDSモデルマウスの作製には、酸の気管内投与、人工呼吸器による圧損傷の誘導など、複数の方法が報告されている。本研究では、最も一般的に用いられている手法であるリポ多糖(lipopolysaccharide: LPS)を気管内投与によってARDSモデルを誘導した。

- [用語5]

- 1細胞RNAシーケンス(scRNA-seq):個々の細胞単位で転写産物(mRNA)の発現量を網羅的に解析する技術。従来のバルクRNAシーケンスでは、組織全体または細胞集団の平均的な遺伝子発現しか得られなかったが、scRNA-seqでは組織内の異なる細胞種や状態を1細胞単位で解析することができ、細胞間の不均一性(heterogeneity)を可視化することが可能となる。

- [用語6]

- アポトーシス:細胞が老化したときやDNAに損傷を受けた際などに、自律的・計画的に死を迎える「プログラムされた細胞死」を指す。肺傷害の際には、好中球のアポトーシスが適切に起こることで炎症が抑制され、組織の修復や恒常性の回復が促進されるため、炎症の収束において重要なプロセスとされる。

論文情報

- 掲載誌:

- European Respiratory Journal

- タイトル:

- Emerging roles of basophils in the resolution of the acute respiratory distress syndrome

- 著者:

- Seiko Takasawa , Tomoya Tateishi , Jun Sugihara, Sho Shibata, Junya Ito, Masaru Ito, Koki Hata, Sachiko Miyake, Hajime Karasuyama, Kensuke Miyake, Yasunari Miyazaki

研究者プロフィール

高澤 聖子 Seiko TAKASAWA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 統合呼吸器病学分野 大学院生

職員健康管理センター 助教

研究分野:呼吸器内科学、免疫学、アレルギー学

三宅 健介 Kensuke MIYAKE

東京科学大学 総合研究院 准教授

研究分野:免疫学、アレルギー学

烏山 一 Hajime KARASUYAMA

東京科学大学 総合研究院 特任教授

研究分野:免疫学、アレルギー学

宮﨑 泰成 Yasunari MIYAZAKI

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 統合呼吸器病学分野 教授

研究分野:呼吸器内科学

関連リンク

更新履歴

- 2025年8月1日 誤記を修正しました。

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 統合呼吸器病学分野

教授 宮﨑 泰成

- Tel

- 03-5803-5954

- Fax

- 03-5803-0119

- miyazaki.pilm@tmd.ac.jp