計算科学とデータ科学で新材料の発見につなげる—大場史康

Science Tokyo Faces:顔 vol. 005

省電力やカーボンニュートラルに貢献する新材料の開拓に取り組む

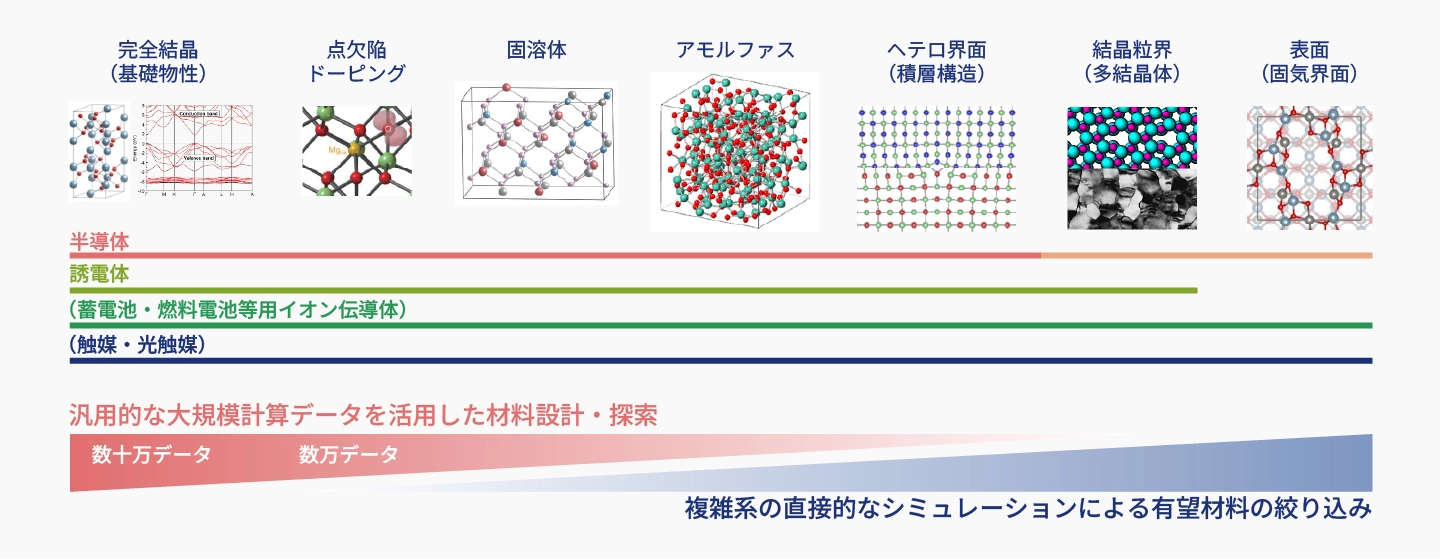

わたしたちの生活は多くの材料に支えられています。スマホや電気自動車など、さまざまな分野で革新的な製品が生み出され、それらの進化を加速させるのは、部品である半導体や電池などに使われる高機能な材料です。持続可能で豊かな社会の実現には、希少な元素だけではなく、地球上に豊富に存在する元素で構成された、優れた機能をもつ新材料の開拓が急務です。そのため、近年、計算科学やデータ科学と実験を融合した材料探索の効率化が進められています。このような中、25年以上にわたり、計算科学手法を駆使し、無機材料[用語1]の研究に取り組んできたのが、総合研究院 フロンティア材料研究所の大場史康教授です。大場は2016年、これまでまったく知られていなかった未知の無機化合物をコンピュータ・シミュレーションにより予測し、実験グループと連携することで実証することに成功。これは、電子・光電子デバイスや太陽電池として応用可能な新しい半導体で、希少金属を一切使わない材料であったことから、計算科学の有用性と信頼性の高さが示され、大きな注目を集めました。その後も計算科学手法やデータ科学手法による予測を行い、さまざまな新材料の開拓につなげています。

希少な元素を使わない電子・光電子デバイス用の新しい窒化物半導体を発見

「私が所属しているフロンティア材料研究所の理念・目標は、従来の概念をくつがえすような革新的な材料を創製することです。中でも私の研究室では、計算科学手法とデータ科学手法を駆使し、物質・材料の性質や機能を高精度で予測して、新材料の探索スピードを高めることで、革新的な材料を実現することを目指しています」と大場は語ります。

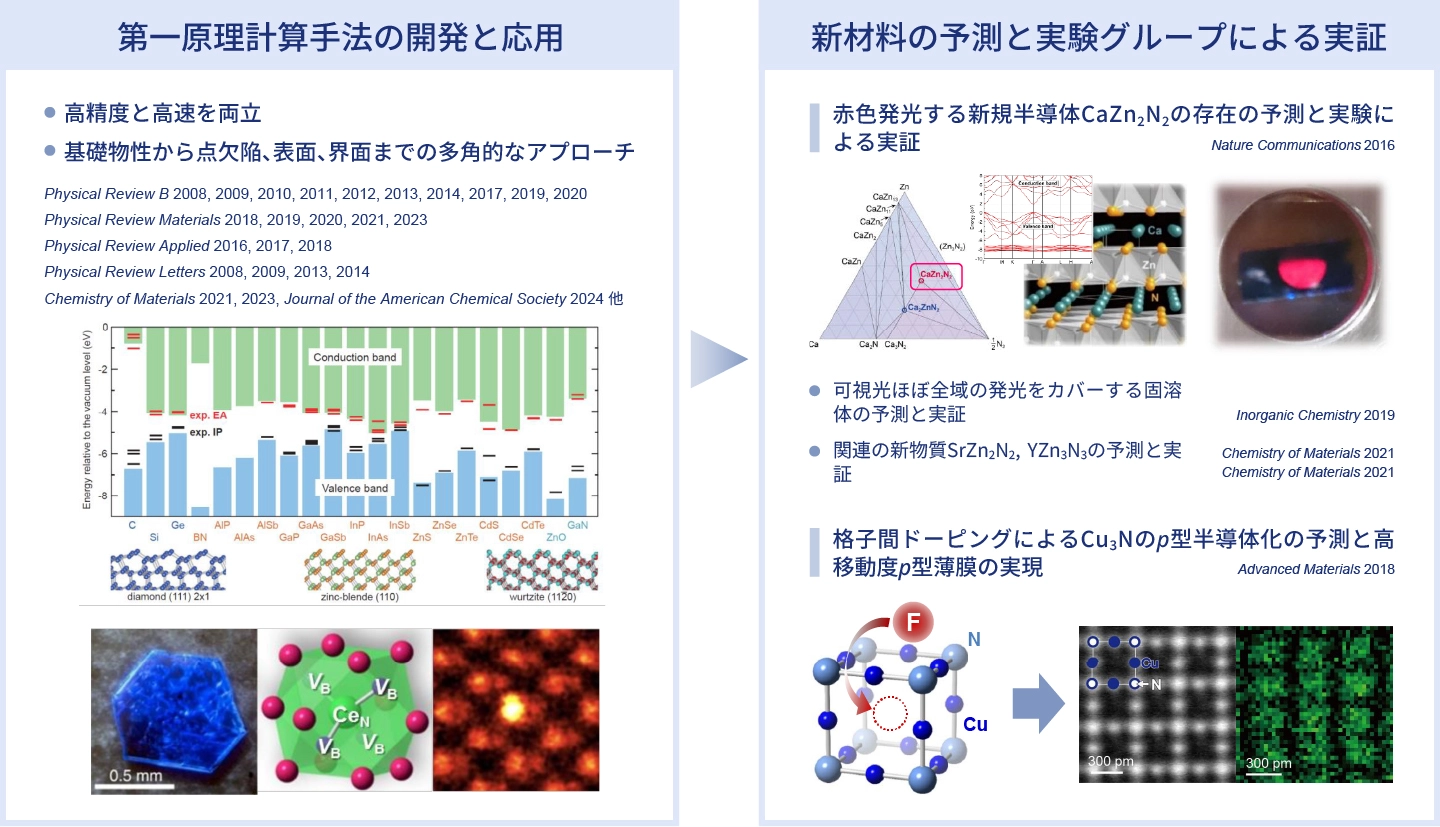

新材料開発において大場が強みとするのが、第一原理計算によるコンピュータ・シミュレーションです。第一原理計算とは、量子力学に基づいた計算手法です。物質・材料の性質や機能の根源的な起源が電子の状態です。第一原理計算により、物質・材料の電子状態のほか、結晶の構造や安定性を高精度で予測できることから、現在では材料の研究・開発において不可欠なツールとなっています。

大場は早くから無機材料の性質や機能の高精度な予測に向けて第一原理計算の改良と高度化に取り組み、その計算手法を使い、電子・光電子デバイスや太陽電池、光触媒などに使われる無機材料に関するシミュレーションをリードしてきた研究者のひとりです。

そして、2016年、第一原理計算を駆使することで、大場らは、まったく新しい窒化物半導体の発見に成功したのです。この新たな窒化物半導体はカルシウム、亜鉛、窒素からなるCaZn2N2という化合物です。ありふれた元素のみでできており、既存のインジウムやガリウムといった希少金属(レアメタル)を含む化合物半導体に代わる新たな半導体デバイスや太陽電池の材料として期待できることから、大きな注目を集めました。

発見までのプロセスについて、大場は次のように説明します。

「スーパーコンピュータ上で作成した約1,000種類の仮想的な候補物質を対象に、第一原理計算により結晶の安定性や性質などを高い精度で予測し、その中からCaZn2N2を最も有望な新材料として割り出したのです。そして、コンピュータ・シミュレーションによって予測したこの未知の物質を、実際にフロンティア材料研究所の平松秀典准教授(現 教授)、細野秀雄教授(現 栄誉教授)らが合成することに成功し、その性質を計測しました。計測結果は驚くほどシミュレーションによる予測結果と一致しており、シミュレーションの予測精度の高さが実証されました」

その後もコンピュータ・シミュレーションを駆使し、産学の実験グループと連携することで、さまざまな新材料の開拓に成功しました。このような長年の実績が高く評価され、2017年に日本金属学会功績賞、2019年に井上学術賞、2022年に日本セラミックス協会学術賞など、数々の賞を授与されました。さらに2025年には、「計算科学に立脚した無機電子材料の開拓に関する研究」で、令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰における科学技術賞(研究部門)を受賞しました。

第一原理計算と機械学習に基づく最先端の材料探索手法を開発

一方で、第一原理計算には、数値計算に膨大な時間がかかるという課題があります。

「この約20年間で、新たな計算手法の開発に加え、スーパーコンピュータの大幅な性能向上により、比較的簡単な無機材料の性質でしたら、高速かつ高精度で数値計算ができるようになってきました。しかし、まだまだ十分とはいえません。そこで、約10年前から取り組んでいるのが、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)と呼ばれるデータ科学と計算材料科学との融合です」と大場は語ります。

MIとは、実験や理論計算の結果を、機械学習のようなデータ科学の手法を使って解析することで、材料の性質や傾向を予測し、新材料を探索するというものです。個々の材料を対象とした実験や理論計算からは気付くことができなかったような材料の傾向や全く新しい材料の発見につながることが期待されています。

「機械学習モデルの予測精度を高めるには、信頼性の高い大量のデータが不可欠です。そこで、現在は、独自の第一原理計算データを機械学習に有効に使うため、計算速度の大幅な向上と高い計算精度の両立を目指しています。また、高橋亮助教の他、研究室内外のMI分野の研究者と連携して、さまざまな機械学習モデルの構築を進めています」(大場)

2024年には、第一原理計算に基づく最先端の手法により生成した約3,000種類の無機材料の表面のシミュレーションデータを用いて、機械学習による予測モデルを作製し、それにより、電子・光電子デバイスや光触媒を設計する上で重要な材料表面の電子状態の予測に取り組みました。

「無機材料の表面は構造が多様であり、また意図しない不純物が吸着しやすいため、実験により理想的な表面の性質を精確に計測するのは容易なことではありません。また、第一原理計算だけを用いて高精度に予測するには膨大な時間を要します。それに対し、計算データを機械学習させて構築した予測モデルを使うことで、高速かつ高精度に無機材料の表面の性質を予測できることを確認しました。この予測モデルは、多種多様な材料の表面を予測できる汎用性をもっていることから、今後はこの予測モデルを使って、幅広い材料を対象に、所望の表面機能をもつ新材料の発見につなげていきたいと考えています」と大場は語ります。

社会課題の解決につながる新材料の探索

ガソリン車からハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)への転換が推進される中、HVやEVのモーターや充電システム向けに高電圧、大電流を制御するパワーデバイスの役割が重要になっています。パワーデバイス用の半導体として、現在は主にシリコンが使われていますが、シリコンはバンドギャップ[用語2]が狭いことから高耐圧のパワーデバイスに最適な材料とはいえません。このため、バンドギャップの広い半導体(ワイドギャップ半導体)が注目されており、高耐圧パワー半導体として実用化が進んでいる炭化ケイ素のほか、窒化ガリウムや酸化ガリウムなどの研究も盛んに行われています。

「ワイドギャップ半導体の中でも、酸化物は地球上に豊富に存在する酸素の化合物であり、低コストでの合成が可能な場合も多いため、非常に魅力的な材料です。しかし、現在注目されている酸化ガリウムはp型半導体[用語3]にすることが極めて困難であり、n型半導体[用語4]のみを用いたデバイスに応用が限定されています。このような状況を打開するため、これまで知られていなかった、まったく新しい酸化物や関連化合物のワイドギャップ半導体の開拓に挑んでいます」(大場)

ワイドギャップ半導体の他にも、大場は計算科学とデータ科学を武器に、実験グループとの強い連携を図りながら、省電力化やカーボンニュートラルに貢献する新たな無機材料の開拓を加速させていきます。

計算と実験の両輪で研究を進めることの大切さ

大場と第一原理計算との出会いは大学時代の約25年前にさかのぼります。

「京都大学での学生時代に所属した足立裕彦教授(現 名誉教授)の研究室で、第一原理計算を使った無機材料の研究について学びました。物質・材料の性質を決める電子状態を第一原理計算を使って予測することができるという話に強く興味を持ちました。とはいえ、当時、コンピュータの性能は今ほど高くなく、妥当な予測ができているのか正直、半信半疑でした」と振り返ります。

2000年に博士課程を期間短縮修了後、指導教員であった足立教授と田中功助教授(現 名誉教授)の紹介により、電子顕微鏡による無機材料の構造解析を専門とする東京大学の幾原雄一助教授(現 特別教授)の研究室にポスドク研究員として所属することになった大場。第一原理計算による無機材料界面の計算結果を電子顕微鏡による構造解析によって確認するという研究を始めました。

「それにより、第一原理計算への信頼を高めていったと同時に計算による予測の限界も認識し、計算と実験の両輪で研究することの大切さを学びました。現在、実験グループとの共同研究を重要視しているのは、その経験があるからだと思います。また、2015年に東京工業大学に着任する前から、拠点長の細野教授を中心として世界トップレベルの無機材料の研究を推進していた文部科学省元素戦略プロジェクト「東工大電子材料拠点」に参加させていただいたことも大きな刺激になりました。フロンティア材料研究所や元素戦略MDX研究センターをはじめ、本学には強力な実験系の研究所・センターや研究室が多くありますので、今後も密接な共同研究を進めながら、革新的な材料の創製を目指します。一方で、研究の幅を拡げるため、学外の研究機関や企業との連携も一層強化したいと思います」と大場は力強く語ります。

最後に、学生や若手の研究者に向け、研究の魅力を次のように話してくれました。

「私は、無機材料の中で一体どのような現象が起こっているのかを知りたくて、計算科学に基づいたシミュレーションを始めました。コンピュータの性能の向上や理論・計算手法の発展により、シミュレーションが新たな発見につながることも多くなり、材料研究の面白みは尽きることがありません。これまでわからなかった現象が理解できるようになり、これまで考えもしなかったような新材料を予測し、さらにそれを実際に創出するところまで行えるのは、材料研究の醍醐味だと感じています。自分の興味を追求できる研究職は、非常にやりがいのある魅力的な仕事だと実感しています。世の中を一変するような革新的で挑戦的な研究は、成功よりも失敗の方が多いでしょう。それでも、果敢に挑んでほしいと思います」

用語説明

- [用語1]

- 無機材料:有機材料と無機材料は、材料科学における基本的な分類。有機材料は炭素を骨格とする化合物で、無機材料は一部の例外を除き炭素以外を主成分とする物質

- [用語2]

- バンドギャップ:電子がとることができないエネルギー範囲であり、半導体デバイスの駆動電圧や耐圧、発光特性等に関わる重要な物理量

- [用語3]

- p型半導体:電子が抜けた穴(正孔)が電気伝導を担う半導体

- [用語4]

- n型半導体:自由に動ける電子が電気伝導を担う半導体

プロフィール

大場史康(Fumiyasu Oba)

総合研究院 フロンティア材料研究所 教授

- 1996年

- 京都大学 工学部 冶金学科 卒業

- 1998年

- 京都大学 大学院工学研究科 材料工学専攻 修士課程 修了

- 2000年

- 京都大学 大学院工学研究科 材料工学専攻 博士後期課程 修了

- 2000年~2001年

- 東京大学 工学部附属総合試験所 教務補佐員

- 2001年~2002年

- 東京大学 工学部附属総合試験所 日本学術振興会特別研究員

- 2002年~2004年

- Department of Materials Science and Engineering, Case Western Reserve University 日本学術振興会特別研究員

- 2004年~2007年

- 京都大学 大学院工学研究科 材料工学専攻 助手

- 2007年~2009年

- 京都大学 大学院工学研究科 材料工学専攻 助教

- 2009年~2015年

- 京都大学 大学院工学研究科 材料工学専攻 准教授

- 2013年~2015年

- 東京工業大学 元素戦略研究センター 客員准教授(兼任)

- 2015年~2016年

- 東京工業大学 応用セラミックス研究所/大学院総合理工学研究科 材料物理科学専攻/元素戦略研究センター 教授

- 2015年~2020年

- 物質・材料研究機構 情報統合型物質・材料研究拠点 招聘研究員(兼任)

- 2016年~2022年

- 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所/物質理工学院 材料系/元素戦略研究センター 教授

- 2022年~2024年

- 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所/物質理工学院 材料系/国際先駆研究機構 元素戦略MDX研究センター 教授

- 2024年~現在

- 東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所/物質理工学院 材料系/総合研究院 元素戦略MDX研究センター 教授

- 2025年~現在

- 神奈川県立産業技術総合研究所 プロジェクトリーダー(兼任)

取材日:2025年6月25日/すずかけ台キャンパス R3棟 6階

この研究をもっと詳しく知るには

関連リンク

Science Tokyo Faces:顔

「顔」は、Science Tokyoで先駆的な研究に取り組む研究者を紹介する連載です。人類の根源的な問題や社会的な課題について、その解明と解決に邁進する研究者の姿を取り上げています。