精神疾患の原因を分子レベルで解明し新たな治療法の開発へ—塩飽裕紀

Science Tokyo Faces:顔 vol. 002

統合失調症をはじめとした難治疾患に挑む

精神疾患は、遺伝子や環境によって引き起こされると考えられていますが、詳細な病態(病気の発症メカニズム)は明らかではありません。代表的な疾患の1つである統合失調症も、原因は十分に解明されていません。これに対して、精神行動医科学分野テニュアトラック准教授で精神科医でもある塩飽裕紀が率いるチームは、分子や細胞レベルで病態を明らかにする研究に取り組んでいます。2022年と2023年には、統合失調症の患者さんの血液や髄液から、病態の解明につながる新しい自己抗体の発見を報告しており、治療の標的となることが期待されています。さらに、2025年には統合失調症の高リスク遺伝子が作り出す産物同士の関係性も明らかにしています。

統合失調症に関わる自己抗体を発見

塩飽のチームが主たる研究の対象としているのが、精神科の代表的な疾患の1つの統合失調症です。幻聴や妄想などの症状が現れるほか、意欲の低下や認知機能障害を生じることもあります。思春期から青年期での発症が多く、100人に1人と患者さんが多いことも問題とされます。診断基準は症状によるもので、「統合失調症」と診断されている患者さんの中でも、その病態はさまざまであると考えられています。

現在の薬物治療の中心は、脳内神経伝達物質であるドーパミンのシグナルを調整する治療薬ですが、十分な症状の改善が見られない患者さんも少なくありません。新しい治療や正確な診断のためのバイオマーカー(生理学的指標)が必要で、前提となる病態の解明が進められています。

塩飽が着目したのは、統合失調症と自己抗体/自己免疫の関係性です。照準を定めた理由を、「神経細胞の接合部であるシナプスに対する抗体が存在すれば、それが脳に悪影響を与えるであろうことは想像に難くありません」と語ります。抗体は、免疫系の中心となる分子で、ウイルスなどの異物が体内に侵入した際の防御となりますが、自分の細胞や分子を攻撃する自己抗体により、さまざまな病気が引き起こされることもあります。脳に対する自己抗体は、これまで脳炎の患者さんから見つかってきていましたが、塩飽のチームは統合失調症で精神症状のみを起こす未知の自己抗体が存在するのではないかと仮説を立て、研究を行ってきました。

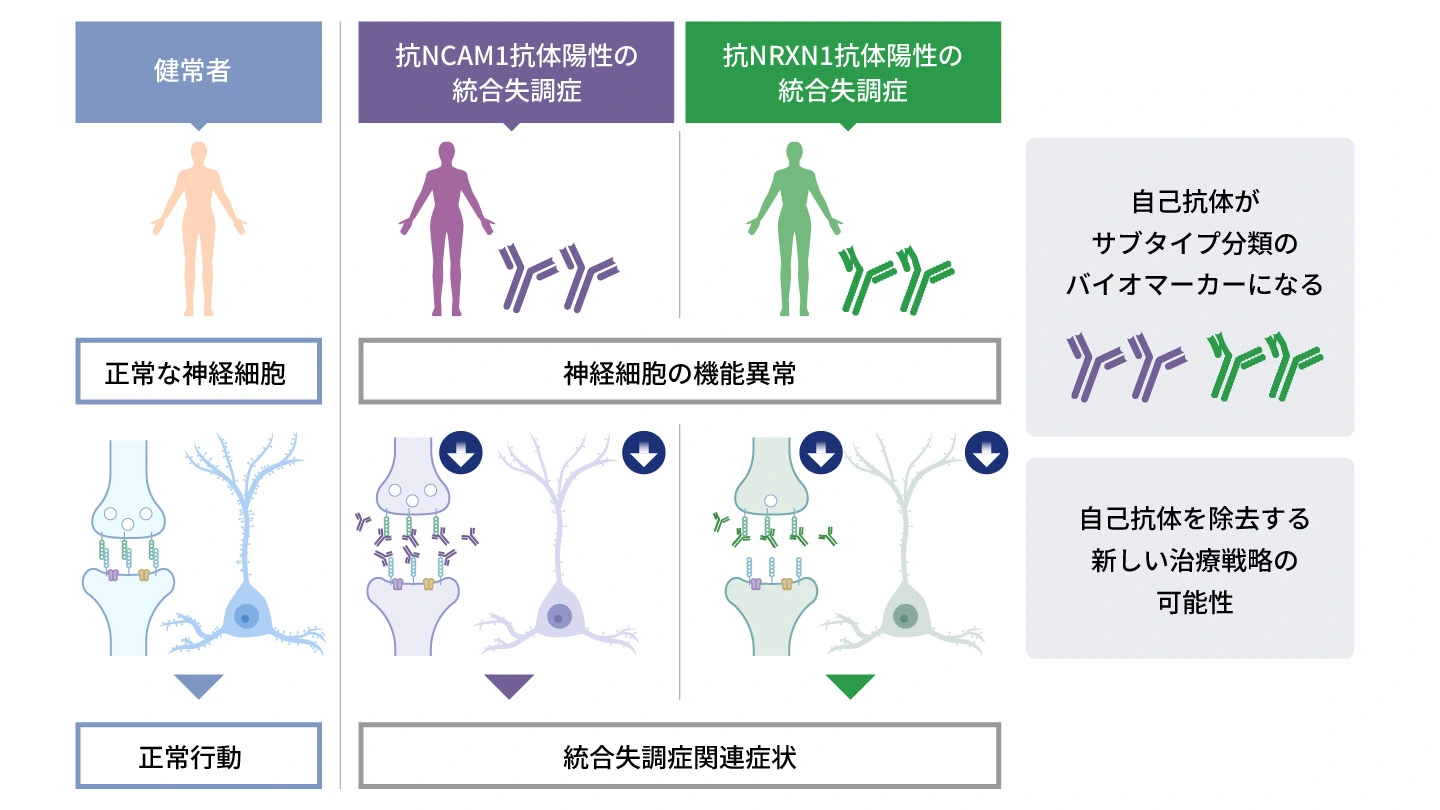

その後、患者さんから提供してもらった血液や髄液の中から、病態の解明につながる2つの自己抗体(抗NCAM1 抗体と抗NRXN1 抗体)を、立て続けに発見しました。これらをマウスの髄液に投与すると、シナプスの減少や統合失調症に関連する行動変化が見られるようになりました。これらの抗体が陽性の患者さんでは、それを除去することが治療になったり、抗体の有無が統合失調症をタイプ分けするマーカーとなったりする可能性があります。

治療実現のため臨床試験を準備

これらの成果により、塩飽は2023年、日本医療研究開発機構(AMED)の第6回日本医療研究開発大賞で理事長賞を受賞しました。「臨床的に重要な発見であると評価してもらい、とても感謝しています。この成果を治療や診断に結びつける研究を続けることは、重要な使命だと感じます。研究を推進する仲間が増えるきっかけにもなりました」と語ります。免疫学的なアプローチを応用して、自己抗体を除去する治療の臨床試験を数年以内に開始する計画を進めています。現在の薬物治療では十分に回復しない患者さんにとって、新しい治療戦略につながるかもしれません。

遺伝子変異を背景とした統合失調症の病態解明

自己抗体は、統合失調症の一部を説明する要素の1つになるはずですが、原因が自己抗体によらない患者さんもいるため、それだけで統合失調症の全体を説明することはできません。

多くの統合失調症の患者さんは、比較的リスクの少ない遺伝子の変化の積み重ねによって発症すると考えられています。このため、統合失調症を単一の遺伝子の変異により統合失調症をモデル動物で再現することは難しいと考えられてきました。しかし、2022年『Nature』誌に、高リスクで統合失調症を起こす10の遺伝子が報告されました。遺伝子は、両親から1対ずつ受け継がれますが、これらの遺伝子に関しては、一方の遺伝子が機能していない場合、統合失調症のリスクが10~40倍に上がるとされます。

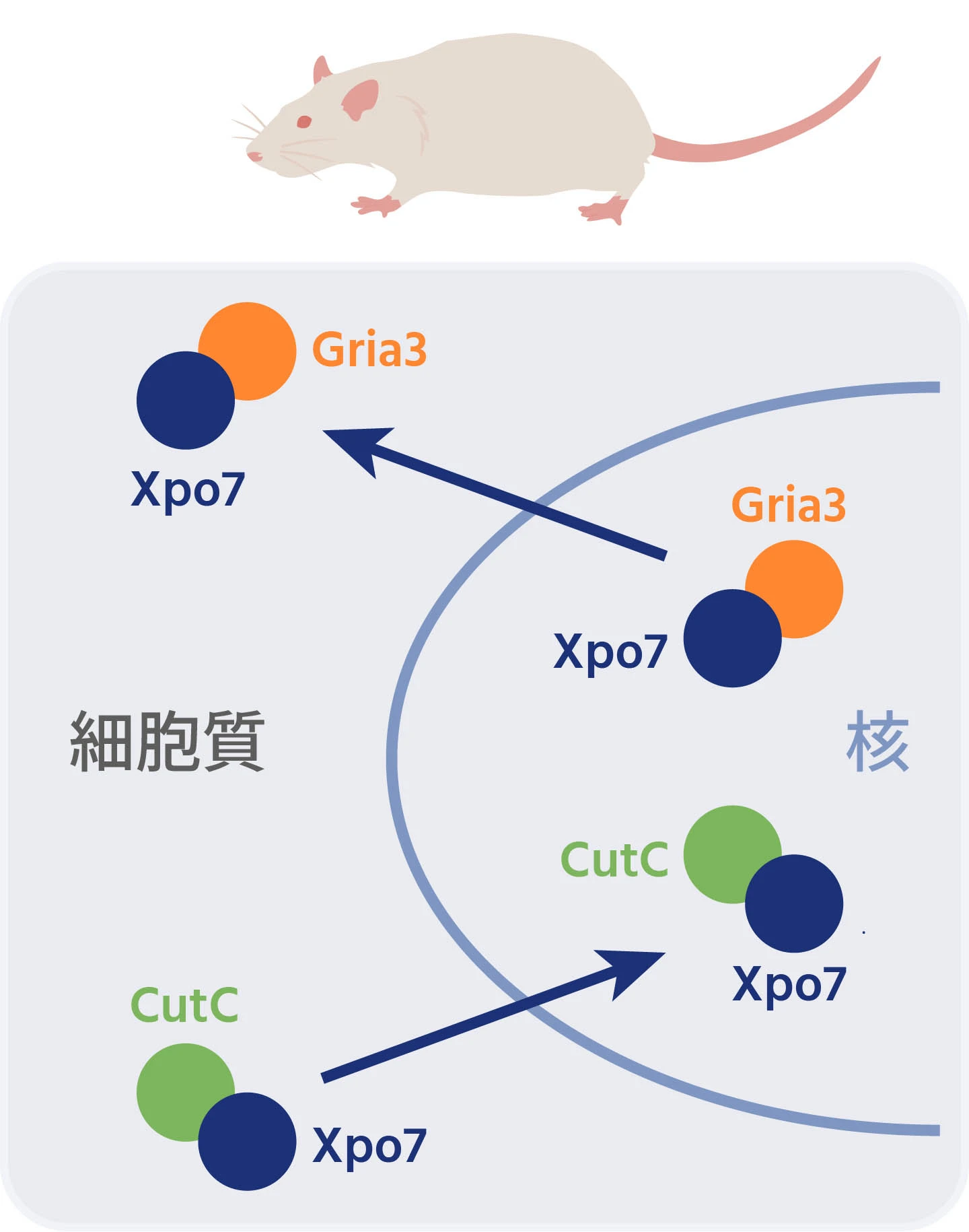

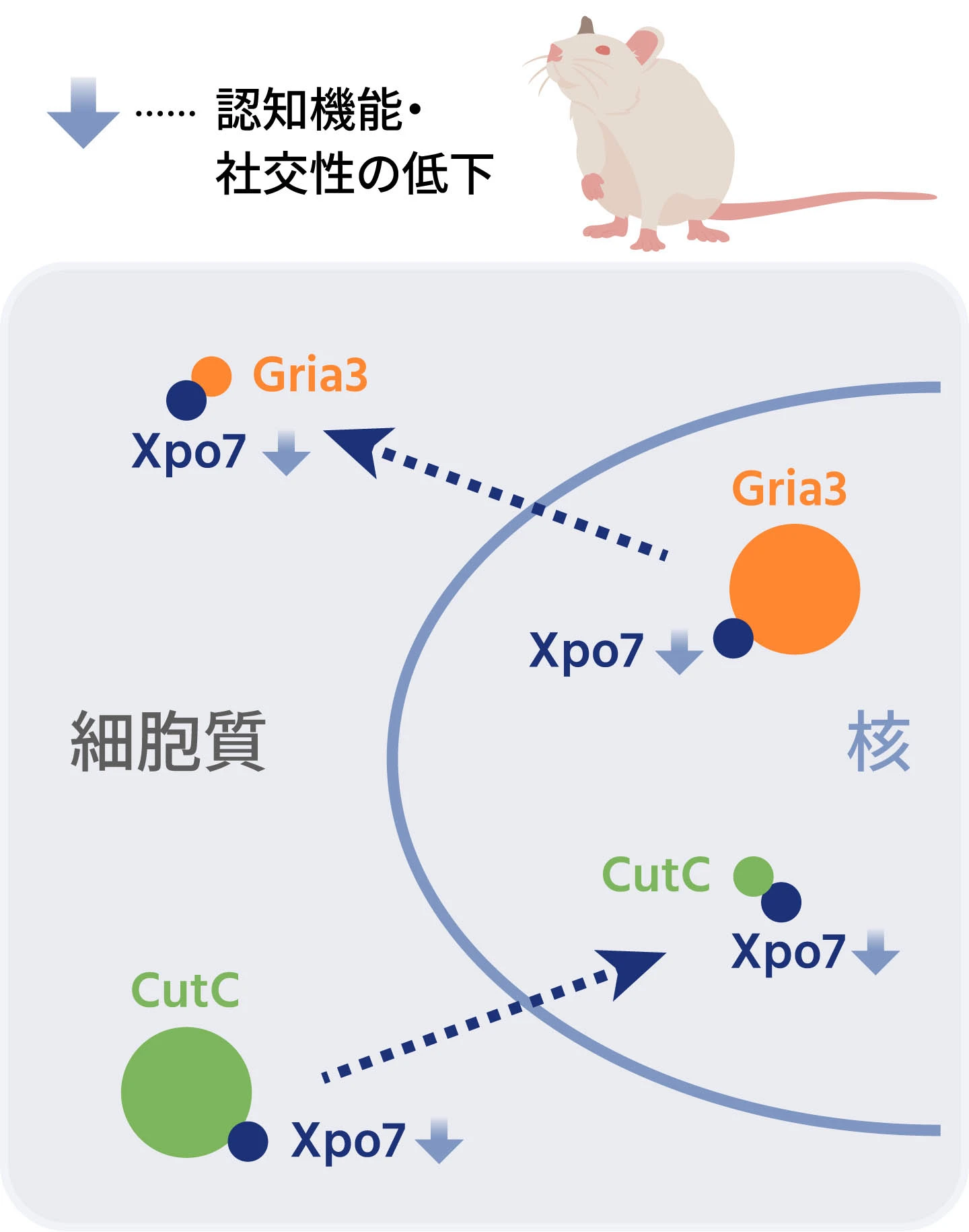

これらの遺伝子変異を持つ動物は、今後の統合失調症研究の中心となることが想定されます。塩飽の研究チームも2025年、高リスク遺伝子の1つであるXpo7を改変したマウスを作製し、高リスク遺伝子産物同士の相互作用により生じる病態を報告しています。「自己抗体は、統合失調症の一部を説明する要素の1つになるはずです。これは重要な治療戦略につながりますが、自己抗体によらない患者さんも対象にした病態の解明も必要で、これらの遺伝子変異を起点とした病態解明もチームの方向性に掲げています。もちろん、これらの遺伝子を1つずつ調べるだけでは、多くの患者さんの病態に近づくことはできないかもしれませんが、それを克服するアプローチも進めています」と語り、今後の研究成果が期待されます。

図2:Xpo7のヘテロノックアウトマウスの脳病態

精神科医の現場から発想し研究を推進

塩飽は精神科医としての顔も持っており、統合失調症だけでなく、数多くの患者さんに向き合っています。「精神科医になったのは、もともと神経科学に興味があり、精神疾患の病態に未解明の部分が多いことから、自然な流れでした。精神科臨床は一般的にカウンセリングのイメージを持たれがちですが、論理的・科学的に治療を組み立てていくのは、他の医学領域の診療と共通しています」

臨床現場にいると、「現在の精神医学では何が足りないか」が実感できると言います。現在の精神科医療では、生物学的な治療(薬物療法など)、心理療法、社会福祉を3本柱として、患者さんをサポートしていくことが可能です。しかし、塩飽は、「今の治療の限界を突破するには、さらに根本的な治療を目指す必要があります。病態解明から得られた結果を臨床に還元したいという思いが、研究の最大のモチベーションです」と、情熱を込めて話します。

後進と共に精神医学の未来を創る

2003年に東京医科歯科大学医学部に進んだ後、選択したのが「MD-PhDコース」で、これは早くから医学研究者を養成する仕組みです。医学部(6年制)の4年間を終えた時点で休学して大学院(3年制)に進学し、研究で「博士(医学)」を得た後、医学部に戻ります。「20代前半のエネルギーを全力で研究に投入できるのが最大のメリットで、早期に研究能力を得ることができました」と、振り返ります。神経変性疾患の分子病態研究を経た後、精神科医になり、チームの学生とともに精神疾患の研究を進めています。「今の精神医学は、分子生物学的に重要なアプローチができる」と呼びかけており、塩飽と同様に分子病態研究を志す精神科医、医学部生、海外からの留学生の仲間も増えてきました。一方で、最先端の研究を推進するには、より広いバックグラウンドを持つ人材が必要だと考えています。「東京科学大学となったことで、理工学系を含めて、この領域を研究する仲間をさらに増やして、精神医学・精神医療の未来を創っていきたいと思っています」

プロフィール

塩飽裕紀(Hiroki Shiwaku)

大学院医歯学総合研究科 精神行動医科学分野 テニュアトラック准教授

- 2012年3月

- 東京医科歯科大学 医学部 医学科 卒業

- 2010年3月

- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 博士課程 修了/博士(医学)取得

- 2012年4月~

- 横浜市立みなと赤十字病院 臨床研修医

- 2013年4月~

- 東京医科歯科大学医学部附属病院 臨床研修医

- 2014年4月~

- 東京都立多摩総合医療センター精神神経科 医師

- 2016年4月~

- 東京医科歯科大学 精神行動医科学分野 精神科 医員

- 2018年4月~

- 東京医科歯科大学 精神行動医科学分野 特任助教

- 2019年4月~

- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 精神行動医科学分野 助教

- 2022年10月~

- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 精神行動医科学分野 テニュアトラック准教授

- 2024年10月~

- 東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 精神行動医科学分野 テニュアトラック准教授

取材日:2024年11月24日/湯島キャンパス 3号館13階

この研究をもっと詳しく知るには

関連リンク

Science Tokyo Faces:顔

「顔」は、Science Tokyoで先駆的な研究に取り組む研究者を紹介する連載です。人類の根源的な問題や社会的な課題について、その解明と解決に邁進する研究者の姿を取り上げています。