超高齢社会における歯科医療の課題をデジタル化で解決—金澤学

Science Tokyo Faces:顔 vol. 004

デジタル技術を駆使して高品質・高効率な義歯製作の手法を確立

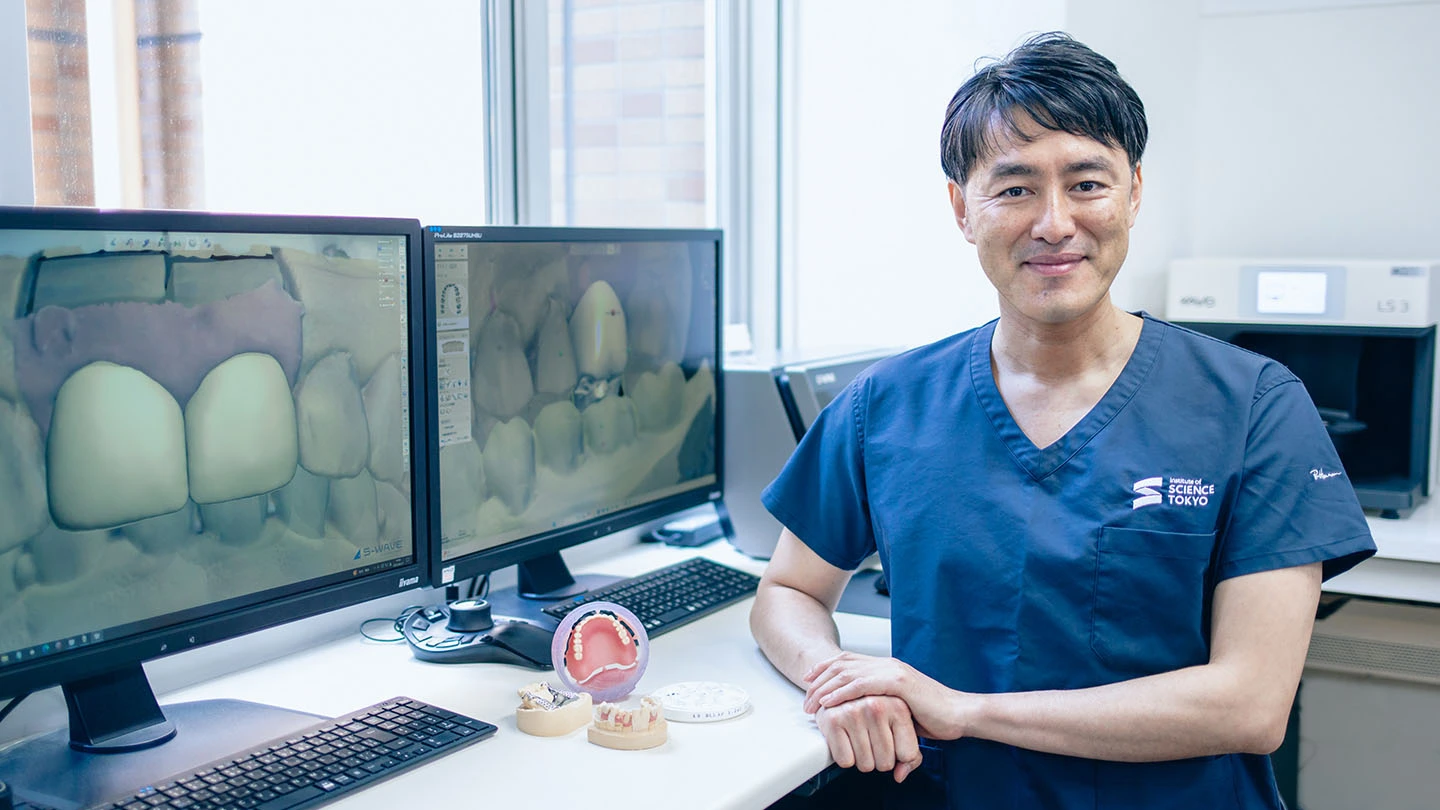

世界で最初に超高齢社会を迎えた日本は、その経験から得た知見や技術を基に、歯科学の分野において世界をリードする存在となっています。そのフロントランナーである高齢者歯科学分野教授の金澤学は、デジタル技術を駆使した義歯の製作方法を確立しました。2023年から東京科学大学病院※で、デジタル化により製作された高品質の全部床義歯(総入れ歯)を提供しており、さらに部分床義歯(部分入れ歯)についても臨床研究を実施しています。

金澤らは、この技術を日本全国に広めるため、大学発のベンチャーを起業する準備を進めており、海外へ技術移転して展開することも視野に入れています。また、義歯にとどまらず、教育現場においても積極的にデジタル化を取り入れ、次世代の歯科医療を担う人材育成に取り組んでいます。

※2024年10月の東京医科歯科大学と東京工業大学の統合に伴い、東京医科歯科大学病院は東京科学大学病院に名称変更されています。

東京科学大学病院でデジタル総入れ歯を提供

高齢になるに従って、歯を失うことは多くなります。近年は8020(80歳になっても20本以上自分の歯を保とう)運動の浸透で、歯を保てる人の割合が増えていますが、高齢人口の伸びが著しく、歯が19本以下の人の総数は増えています。また、歯が1本もない無歯顎者の割合は全国で4%に達します。そのほとんどが60歳以上で、東京科学大学病院における無歯顎の患者さんの平均年齢は75歳です。

「無歯顎の場合には、全部床義歯(総入れ歯)を使用しますが、85歳以上では装着率が36%に達します。しかし、全部床義歯の製作は技術的に難易度が高く、これまで、歯科技工士が1日1個を製作するのが精いっぱいでした。具体的には、ワックス(蝋)に人工の歯を並べた仮の入れ歯(蝋義歯)を製作して適合を確認し、最終的にピンク色のレジン(プラスチック樹脂)の入れ歯に置き換えるという手仕事です」と金澤は言います。

金澤が、このアナログな作業の効率化を図り、義歯の質を高めたいと考えて、工程をデジタル化することに着目したのは、2008年のことです。2011年に独自の「切削加工(ミリング)による全部床義歯製作法」という研究成果を国際誌に報告しています。「CAD/CAMを用いて歯科補綴物の設計から製造までをデータとして取り扱い、カスタムディスクを用いて最終的には当該データに基づいてNC(数値制御)工作機械により削り出す技術」は、日本と米国で特許を取得しました。歯や顎が欠けたり、失われたりした場合に人工物で補う治療は「補綴(ほてつ)」と呼ばれ、補綴物とは義歯や被せ物などを指します。

機器やソフトウェアの最適化を図り、2023年から東京科学大学病院で保険外診療として提供を開始しました。これまで20人近くが、独自技術である「デジタルデンチャー(デジタル義歯)」の恩恵を受けています。

精度高く 粘着力強く 見た目も良い

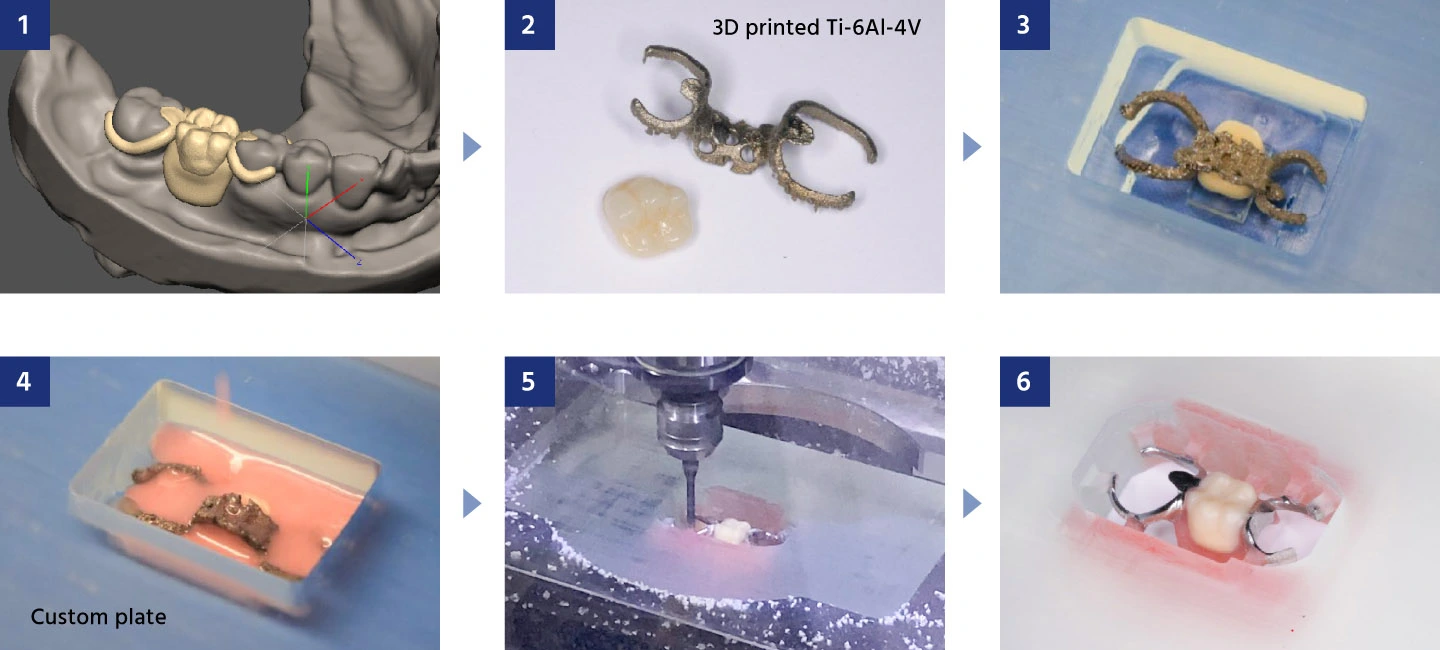

カスタムディスクを用いたミリングによる全部床義歯の製作は、以下のような手順で行われます。まず、患者さんの歯茎の型取りをして、3Dプリンターで義歯の外枠を造形します。そこに人工歯を接着し、さらに義歯床となるレジンを注入して加熱・加圧しながら重合※することによって、患者さんごとにカスタムメイドのポリメタクリル酸メチル(PMMA)製のディスクを製作します。これを歯科用の小型切削機(ミリングマシン)に入れて加工することで、義歯床に人工歯が入った総入れ歯が作り出されます。

※重合:高分子を構成している基本になる低分子化合物(モノマー)を多数結合させて高分子を作る化学反応。

Soeda Y, Kanazawa M, Arakida T, Iwaki M, Minakuchi S.

CAD-CAM milled complete dentures with custom disks and prefabricated artificial teeth: A dental technique.

J Prosthet Dent. 2022 Jan;127(1):55-58.

金澤は、「ボタンを1つ押せばデジタル義歯が出来上がるわけではなく、パソコンでデザインするCADのノウハウ、デジタルプリントで材料を積層する際のスピードや厚さなど、細かいパラメーターやスキルを集積することで、手法を確立することができました」と語ります。

金澤のデジタル義歯には、いくつも特徴があります。まず、義歯粘膜面の精度が高いことです。従来のプラスチックを型に流して固めるという方法では、固まる時に収縮が起き、適合精度が低下していました。加えて、デジタル義歯は、人工歯と義歯床の接着力が極めて高くなります。さらに、切削加工の過程では型抜きをするため、余分な材料を節約できます。また、より短時間で、個々の患者さんの顎の動きに合わせた咬合面を実現できます。

義歯床に載せる人工歯は既製品も使用できますが、その際に単色でなく、天然歯の歯髄・象牙質・エナメル質という三層構造の色を再現することで、見た目の美しさを追求しています。「まずデジタルありきで発想したのでなく、均質化した高品質の義歯を追い求めたら、デジタルに至りました。より早く、より安く、かつ質の高い義歯ができることは、大きな利点です」

単に義歯製作をデジタル化するのであれば、3Dプリンター使って安価に作ることもできますが、3Dプリントされた義歯は耐久性や品質が不十分です。金澤は自らの方法で製作したデジタル義歯を「最高級義歯」と位置付けて、当面は保険外診療として提供することを考えています。また、海外展開も考えており、海外では義歯は保険外診療である場合が多いことから、日本より先に普及する可能性も高いと言います。

全国展開のためのベンチャーを起業

少子高齢化で生産年齢人口が減少しており、効率性を追求することは重要です。歯科技工士が不足する中で、総入れ歯を1人で1日1個しか作れなかったのが、デジタル義歯なら1日数個の製作が可能になります。こうしたデジタル義歯は、東京科学大学病院だけで製作・提供するのでなく、全国の希望する人に届けるための仕組みも必要です。

金澤の研究室で誕生したオリジナルな手法は、東京科学大学病院の歯科技工部に技術移転され、歯科技工士が担っています。さらに全国規模で普及させるために、デジタル義歯の製作技術のトレーニングを担い、認証した製作業者が製作したデジタル義歯を全国の歯科医院に提供してもらうことを考えています。そうしたサービスを展開する拠点として、東京科学大学発ベンチャー、「Science Tokyo Digital Dental Lab(仮名)」の立ち上げを計画しています。東京都が出資するファンド、東京科学大学が主体のM&Dファンド(医歯学系の研究者対象)から、それぞれ起業のための公的資金を獲得しています。さらに別の資金獲得のメドも立ち、2027年頃の会社設立を予定していますが、それに先立って、デジタル義歯の技術移転を進めていく予定です。国内だけでなく、海外への展開も視野に入っています。

東京科学大学病院には2018年、歯科技工部内に「Real Mode Studio(リアルモードスタジオ)」が設置されました。ここには、最新デジタル機器が揃っており、これらを駆使することで、セラミックのクラウン(冠状の人工歯)やインプラント義歯を迅速に高品質に製作でき、従来法ではかなわなかった安定した供給や、安全な構造設計の評価も可能になります。管理されたデジタルデータが、機能美、形態美を有するリアルな口腔内装置へと変換・造形されており、まさに工房として稼働しています。

図2: 病院内に設置されているReal Mode Studio(リアルモードスタジオ)

「デジタル義歯の技術は、最も困難な全部床義歯製作のために開発しましたが、これを部分床義歯の製作に応用する技術も確立しており、現在は臨床研究を行って、実際の治療にすることを目指しています」と金澤。部分床義歯は、総入れ歯の何倍も多くの需要があり、デジタル化の期待は高まります。

Akiyama Y, Kanazawa M, Iwaki M, Hada T, Soeda Y, Otake R, Kashiwazaki K, Komagamine Y, Murakami N, Takaichi A, Wakabayashi N, Minakuchi S.

Fabrication of milled removable partial dentures using a custom plate with prefabricated artificial teeth.

J Prosthodont Res. 2023 Feb 2.

「食べる・喋る」を維持するやりがい

少年時代の金澤は、宇宙飛行士やパイロットなどに憧れていました。虫歯はありませんでしたが、歯科医で歯並びを矯正してもらい、痛いながらも施術後は快適だったことから、歯科医師を志すようになりました。また、手芸などのこまごまとした手作業が好きだったことで、歯科で仕事をしていく上でプラスになったと言います。

金澤は、義歯や被せ物などを作るのが好きでした。デジタル化の波が到来していましたが、プログラミングなど多くの技術は歯学部では学ばなかったため、独学で習得しています。2002年に大学院に進むと、ヘルスケアとは無関係の工作機械の展示会に行くほどで、物づくりにはこだわりがありました。掘削機械などを組み合わせて小型化したことが、デジタル義歯の技術革新のブレークスルーにつながっています。

欠損した歯を人工物で補う補綴を施すと、すぐその日から、噛んだり、しゃべったりできるようになります。歯がないまま放置すると顎骨が痩せてしまいますが、歯を維持するとピンとした顔立ちになり、見た目の問題も改善されます。「孫と外で食事ができるようになった」「人前で話すのが苦にならなくなった」「クロールで息継ぎしても入れ歯が外れない」と、日々感謝の声が寄せられることを励みにしています。

「食べる・喋るという、生きていく上で重要な機能を回復させて感謝される仕事は、とても楽しい」と、やりがいを語ります。手先の器用さはもちろん大切ですが、デジタル化が進めば、手技の優劣の個人差はあまり問題にならなくなるはずだとも感じ、歯学の道に進む人が増えることを期待しています。

オーラルフレイル予防で健康寿命延伸を

超高齢化が進む日本の歯科医療は、世界から注目されています。高齢者歯科学分野の先代教授だった水口俊介氏(現・名誉教授)は2016年、「オーラルフレイル」という概念を提唱し、口腔機能低下症は現在では歯科の病名になっています。健康な状態と要介護の間には、筋力や心身の活力が低下する「フレイル(虚弱)」の段階があります。同様に歯科におけるオーラルフレイルは、歯や口の機能が衰えた状態を指します。金澤は、「オーラルフレイルを予防して、健康寿命を長く保つことに努める」ことを目標に掲げます。

2024年10月に東京科学大学が誕生しました。金澤は、「私が取り組む分野は、理工学系の研究者との共同が必須です。学内で連携ができるようになったので、積極的に手を携えて前進していきたい」と意欲を語ります。

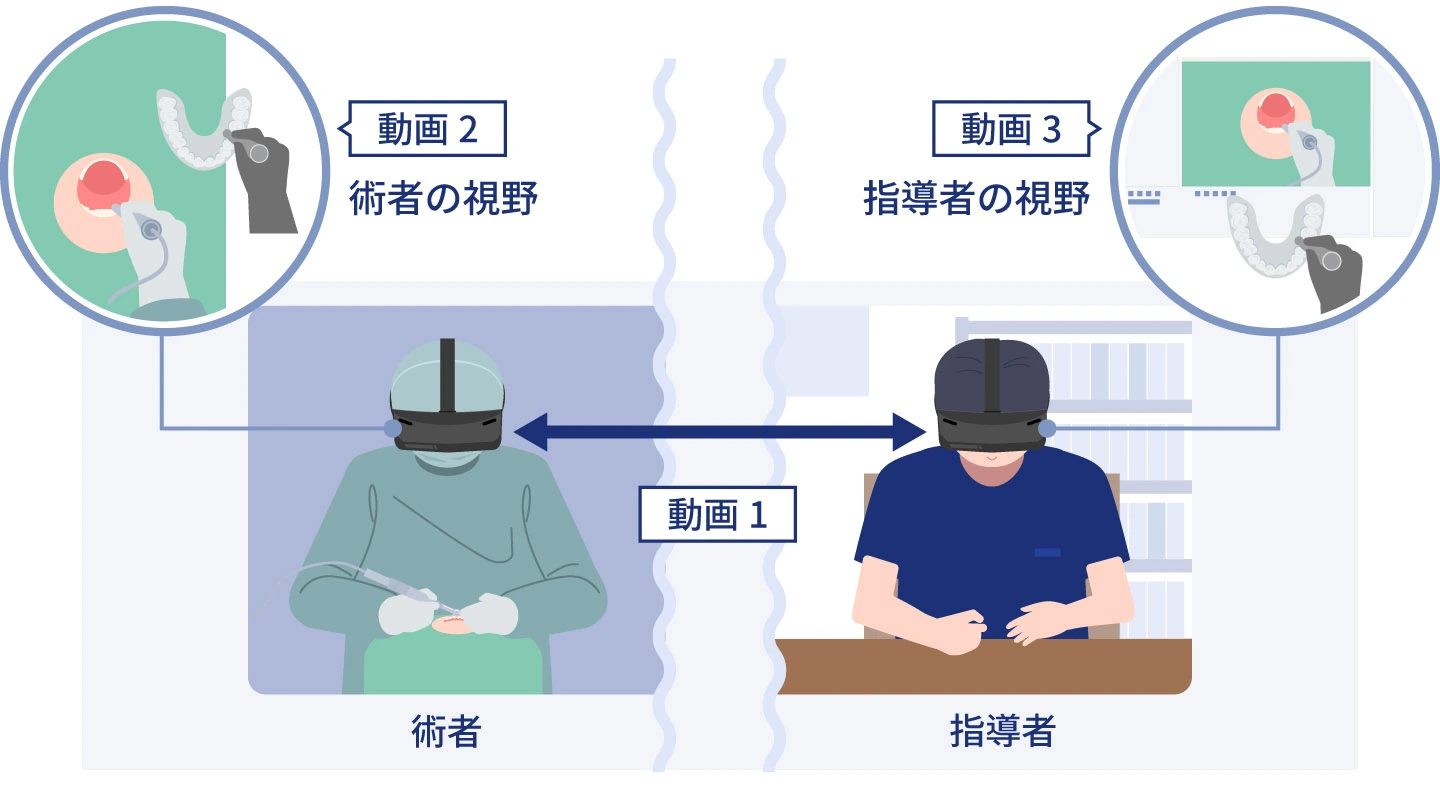

歯学部において、歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士を目指す学生に向けた教育の場にも、CADなどが導入されるようになり、デジタル化が進められています。手術を学習するために、指導者が行う実際の患者の歯・顎骨における適切な手指とハンドピース(歯を削る際に使用する歯科器具)の動きが、リアルタイム3D画像として術者に提示されます。研修医はそれに沿って、あたかも“二人羽織”のように手を動かし、的確に手技が習得できます。

少子高齢化のさまざまな障壁を突破するツールとして、歯科におけるデジタル研究の進展に目が離せません。

プロフィール

金澤学(Manabu Kanazawa)

大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 教授

- 2002年3月

- 東京医科歯科大学 歯学部 卒業

- 2006年3月

- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 全部床義歯補綴学分野 博士課程 修了

- 2006年4月

- 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 義歯外来 医員

- 2008年4月

- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 助教

- 2013~2014年

- カナダ・マギル大学 Visiting professor

- 2020年1月

- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 講師

- 2021年5月

- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 口腔デジタルプロセス学分野 教授

- 2023年4月~現在

- チューリッヒ大学 Visiting Guest Professor

- 2024年5月

- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 教授

- 2024年10月~現在

- 東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 教授

取材日:2025年4月17日/湯島キャンパス 10号館5階

この研究をもっと詳しく知るには

関連リンク

Science Tokyo Faces:顔

「顔」は、Science Tokyoで先駆的な研究に取り組む研究者を紹介する連載です。人類の根源的な問題や社会的な課題について、その解明と解決に邁進する研究者の姿を取り上げています。