ポイント

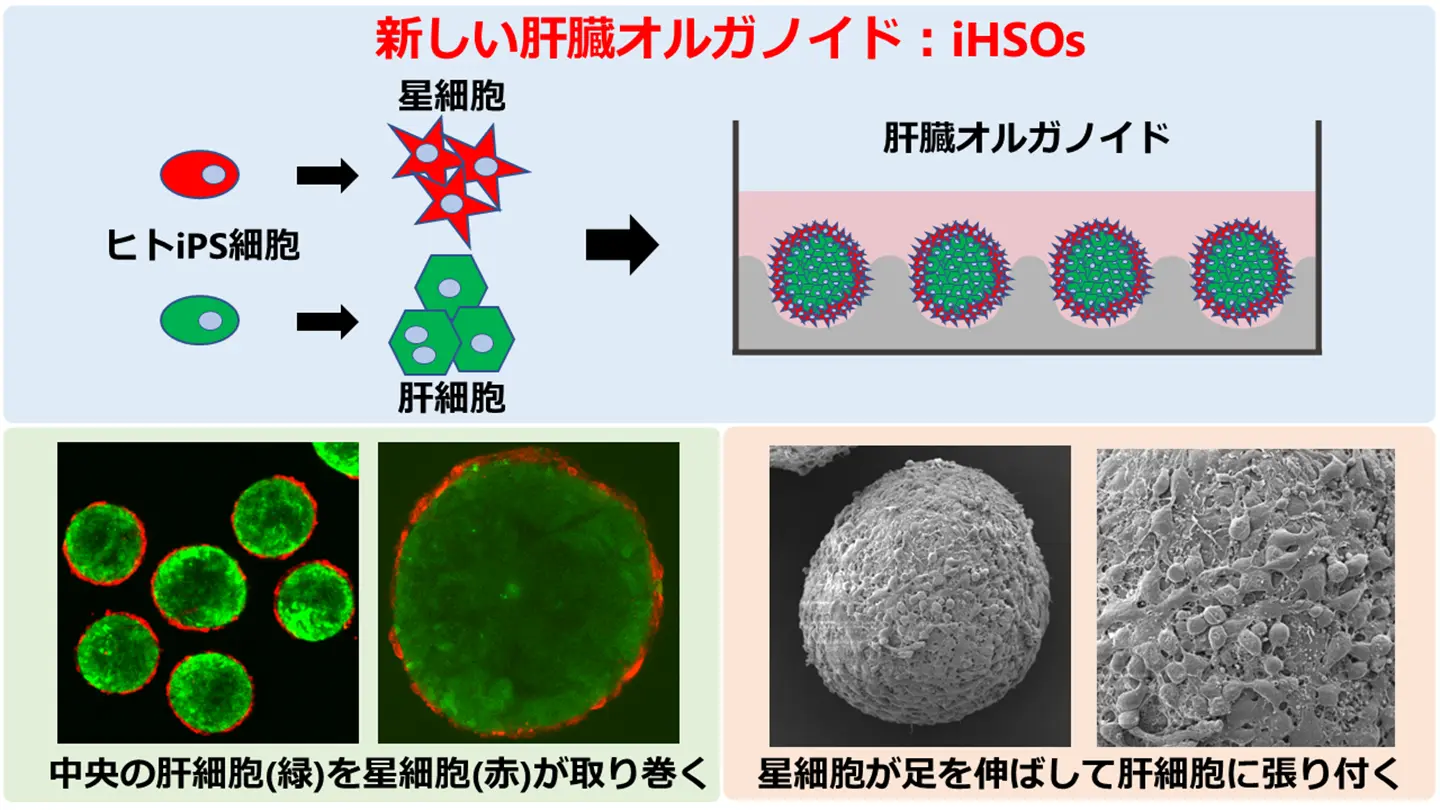

- ヒトiPS細胞から、肝細胞と肝星細胞の2種類だけで構成される新しい肝臓オルガノイドiHSO(iPSC-derived hepatocyte-stellate cell surrounding organoids)を独自に開発しました。

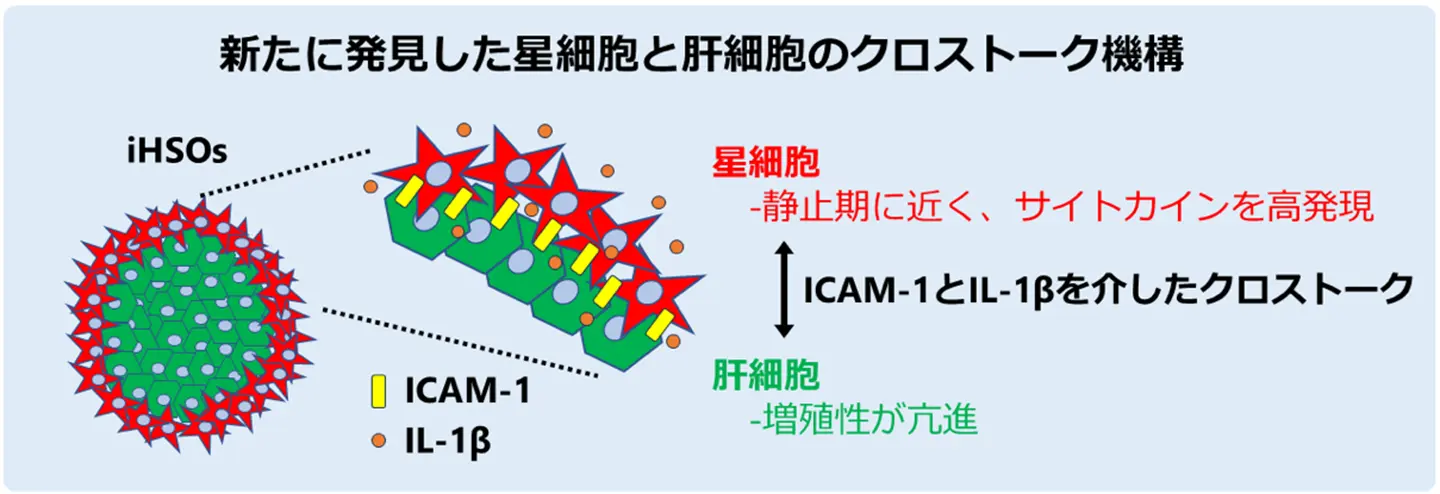

- iHSOは再生肝に似た性質を持ち、肝星細胞膜上のICAM-1を介したクロストークによって、サイトカインを豊富に産生する肝星細胞が肝細胞の増殖を支えることを明らかにしました。

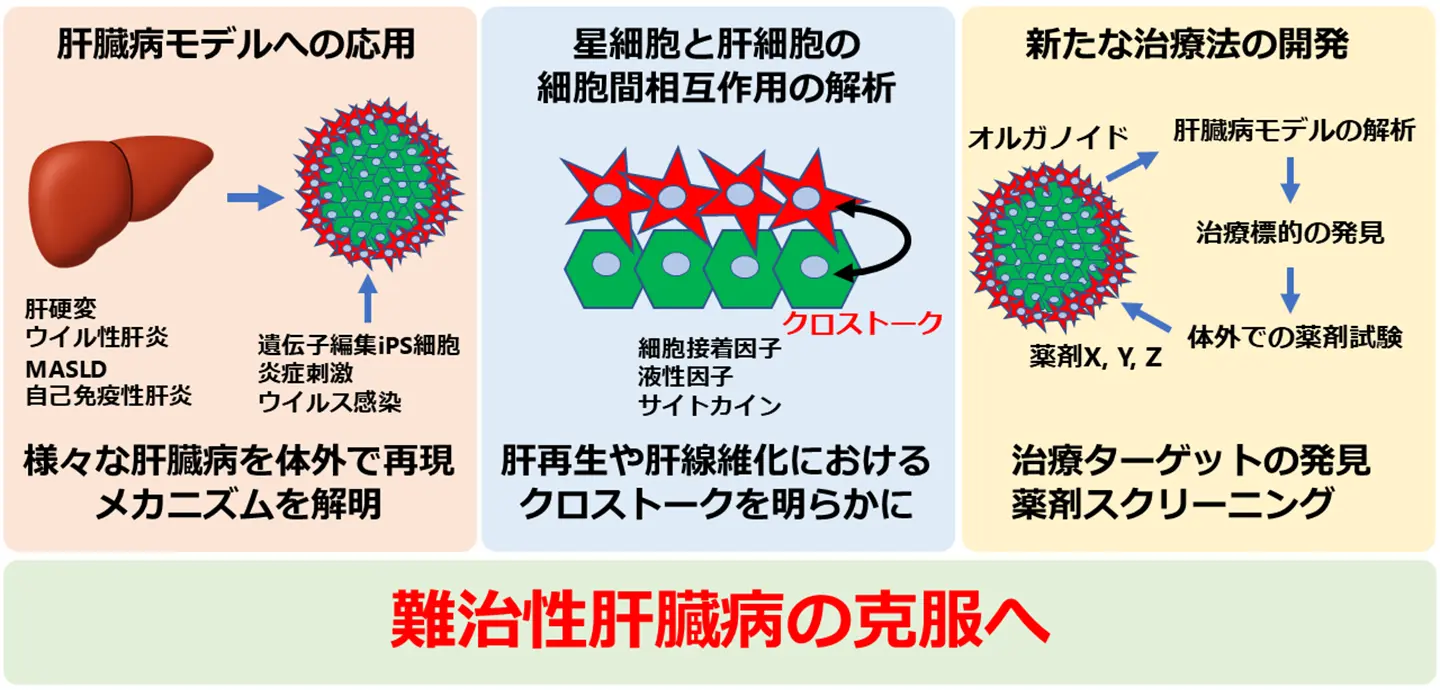

- iHSOは肝障害モデルへの応用が可能であり、肝疾患の病態解明や肝線維化・肝再生を標的とした新規治療法の開発につながることが期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 疾患生理機能解析学分野の柿沼晴教授、同・消化器病態学分野の朝比奈靖浩教授、三好正人助教、持田知洋大学院生らの研究チームは、順天堂大学との共同研究により、ヒトiPS細胞から新しい肝臓オルガノイド[用語1]を作製する方法を独自に開発しました。

肝臓は、大部分を占める肝細胞、それを支持する肝星細胞[用語2]、さらにその他の細胞から構成されており、健康な状態を維持するためや、肝臓が障害から再生するために、これらの細胞同士が複雑な対話=クロストークを行っています。病気の際には、このクロストークが変化して病態を悪化させる原因となることもあり、肝疾患に対する新しい治療法を開発するための標的になり得ます。しかし、このクロストークには未解明の点が多く残されており、その解明には健康なヒト細胞を用いて観察できる解析系が必要です。ところが、ヒト肝臓から得られる肝細胞や肝星細胞は体外では変質してしまうため、両者のクロストークを解析することが困難でした。

今回、研究チームはヒトiPS細胞から作製した肝細胞と肝星細胞のみで構成される新たな肝臓オルガノイド「iHSO(iPSC-derived hepatocyte-stellate cell surrounding organoids)」を開発しました。iHSOでは、星細胞が豊富にサイトカイン[用語3]を分泌し、肝細胞の増殖をサポートしていました。また、iHSOにおける肝細胞増殖を支えるためには、肝細胞からの刺激を受けた星細胞でICAM-1[用語4]が誘導され、その結果として星細胞がIL-1β[用語5]を高発現し、肝細胞増殖を促すクロストークが重要であることが明らかとなりました。さらに、iHSOは肝疾患モデルへ応用することが可能であることも示されました。

本研究の成果により、iHSOを用いて肝細胞と星細胞のクロストークをさらに詳細に解明し、さまざまな肝疾患の治療法開発に応用・貢献できることが期待されます。

本研究成果は、9月18日(米国東部時間)に「Stem Cell Reports」誌のオンライン版に掲載されました。

背景

肝星細胞は、炎症刺激を受けると静止期(正常な状態)から活性型(筋線維芽細胞とも呼ばれる)へと変化し、コラーゲンなどの細胞外基質を産生することで、肝線維化や肝硬変の進行に主たる役割を果たします。近年の研究では、星細胞には静止期と活性型の2つの状態に加え、サイトカインを豊富に産生するが活性型とも異なる「第3の状況」が存在することが分かってきました。これらの知見は主にマウスを用いた研究から得られていますが、肝星細胞は体外に取り出すと速やかに活性化してしまうため、ヒト肝臓から得た細胞を用いて同様の検証を行うことは依然として困難です。そのため、静止期やサイトカイン産生が豊富なヒト肝星細胞を解析できる系は限られています。

ヒトiPS細胞から作製される肝星細胞[参考文献1]は、未成熟な状態から徐々に変化する過程をたどるため、多様な星細胞の状態を再現できる可能性があります。このため研究グループでは、ヒト肝臓から直接採取した細胞では難しい、静止期やサイトカイン産生が豊富な星細胞の研究にiPS-HSCを活用できると考えました。

さまざまな種類の肝障害に対する反応には、肝臓を構成する細胞同士の相互作用(対話)=クロストークが深く関与しています。とくに肝障害後の肝再生や線維化といった病態には、ヒト肝臓の主要な細胞である肝細胞と、非実質細胞である肝星細胞とのクロストークは、深く関わっていると考えられています。しかし、肝細胞と肝星細胞とのクロストークには未解明の部分が多く、特に直接的な接触を伴うクロストークに関しては知見が限られている状況です。

このような背景から本研究では、正常なヒトiPS細胞由来肝細胞(iPS-Hep)とiPS-HSCのみを用い、両者が直接接触し合う新しい肝臓オルガノイドを開発し、そこで生じるクロストークを解析することを目的としました。

研究成果

本研究ではまず、正常なヒトiPS細胞から、それぞれ異なる色で標識したiPS-HepとiPS-HSCを分化誘導し、その後に両細胞を用いた立体的な共培養を行いました。形成されたオルガノイドは、中央にiPS-Hepが集まり、その周囲をiPS-HSCが薄く取り囲むという特徴的な形態を示しました(図1左)。さらに電子顕微鏡による観察では、iPS-HSCが突起を伸ばして中央のiPS-Hepと直接接触していることが確認されました(図1右)。この新たな肝臓オルガノイドを、その特徴的な形態に基づき「iHSO(iPSC-derived hepatocyte-stellate cell surrounding organoids)」と名付けました。

このiHSOを構成する肝星細胞は、静止期およびサイトカイン産生が豊富な状態の星細胞に類似した性質を示しました。また、iPS-HSCと共培養することで、iPS-Hepの増殖能が亢進しており、iHSOはちょうど再生肝に似た状態であることが明らかになりました。さらにメカニズムを解析した結果、iHSOにおいては構成する星細胞でICAM-1の発現が強く誘導され、ICAM-1を介して炎症性サイトカインであるIL-1βが誘導されることで、iPS-Hepの増殖能を高めることが分かりました。すなわち、肝星細胞と肝細胞とのクロストークが重要な役割を担っていることを明らかにしました(図2)。

さらに、iHSOに薬剤(アセトアミノフェン)で処理して肝細胞障害を引き起こすと、構成する肝星細胞には活性化の変化が生じました。このことから、iHSOは病態モデルとしても利用可能であることが示され、今後はさまざまな肝疾患モデルへの応用が期待されます。

社会的インパクト

本研究では、肝星細胞と肝細胞という2種類の細胞から成る新たな肝臓オルガノイドを作製しました。従来、肝星細胞は体外で培養すると速やかに活性化してしまうため、体外で静止期の機能を研究すること、特にヒトの肝星細胞を対象に研究することは極めて困難でした。本研究で開発した系では、培養を継続しても星細胞が静止期やサイトカイン産生が豊富な性質を保持しており、「活性化」とは異なるヒト肝星細胞の機能を解析するツールとなることが期待されます。

さらに、iHSOは再生肝に類似した状態を再現しつつ、肝星細胞と肝細胞との直接的な接触や、細胞間接着因子を介した相互作用を解析することが可能であり、今回の研究では、新たにオルガノイドにおいてICAM-1とIL-1βを介したクロストークが存在することを発見しました(図2)。

加えて、ヒトiPS細胞には多様な遺伝的背景を持つ細胞バンクが存在し、病気の原因となる遺伝子を計画的に編集することも可能です。そのため、健康な細胞同士によるiHSOだけでなく、遺伝子異常を持つ病的な細胞同士のクロストークも、さまざまな組み合わせで解析できます。さらに、炎症を誘発する刺激や栄養条件を変える刺激を加えることで、無数の組み合わせから新たな肝臓病モデルを構築でき、肝再生や肝線維化などを標的とした新しい治療法の開発につながる可能性が拓かれます。

今後の展開

iHSOは、肝細胞と肝星細胞のクロストークが存在する環境下で肝線維化を誘導し、肝硬変のモデルとして利用することが可能です。これにより、肝線維化を抑制する薬剤や肝再生を促進する薬剤の効果を検証することができます。

また、疾患関連遺伝子の変異を再現した遺伝子編集iPS細胞を用いることで、さまざまな肝疾患モデルにおける肝細胞と肝星細胞のクロストークを解析でき、新規の治療ターゲットの発見に貢献できると期待されます。

このように、肝細胞と肝星細胞のクロストークという視点から、難治性肝疾患の克服に向けた研究を大きく展開できると考えられます(図3)。

付記

本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「肝炎等克服実用化研究事業」および日本学術振興会(JSPS)「科学研究費助成事業」の助成をうけて実施されました。

参考文献

- [1]

- Masato Miyoshi, Sei Kakinuma, Yasuhiro Asahina et al, Sci Rep, 2019.

DOI:10.1038/s41598-018-37430-9

用語説明

- [用語1]

- オルガノイド:体外で細胞が集合して出来る「ミニ臓器」である。元の臓器に似た立体構造と機能を持ち、病態解明や創薬、再生医療への貢献が期待されている。

- [用語2]

- 肝星細胞:肝臓の細胞の約10%を占め、肝細胞と類洞内皮細胞の間にあるディッセ腔に存在する間葉系細胞。健常時では、ビタミンAを貯蔵する静止期型の状態で存在するが、肝障害時にはビタミンAを喪失し、コラーゲン等の細胞外基質を産生する活性型に変化する。星細胞が産生した細胞外基質が肝臓に蓄積すると、肝線維化や肝硬変を惹起する。

- [用語3]

- サイトカイン:細胞がクロストークのために産生する液性因子の総称。細胞の増殖、分化、炎症反応の制御など、多彩な機能がある。

- [用語4]

- ICAM-1:ICAM-1(Intercellular Adhesion Molecule-1)は、細胞接着分子の一種であり、細胞膜に存在する。炎症刺激により発現が強く誘導され、炎症刺激への応答を担う。肝臓では、肝細胞、肝星細胞、肝類洞内皮細胞等に発現し、肝炎や線維化の進展に寄与すると考えられている。しかし、星細胞におけるICAM-1の機能は不明な点が多い。

- [用語5]

- IL-1β:IL-1β(Interleukin-1β)は、炎症性反応を促進するサイトカインとして有名なタンパク質。単球やマクロファージなどの免疫担当細胞が産生することが有名だが、さまざまな細胞が産生することも知られている。肝星細胞は静止期ではあまり産生していない。サイトカインが豊富な炎症性星細胞になると発現が高くなることが、げっ歯類の研究で最近報告された。

論文情報

- 掲載誌:

- Stem Cell Reports

- タイトル:

- Crosstalk via ICAM-1 Enhances Supportive Phenotype of Stellate Cells and Drives Hepatocyte Proliferation in iPSC-derived Hepatic Organoids

- 著者:

- Tomohiro Mochida, Masato Miyoshi, Sei Kakinuma, Taro Shimizu, Jun Tsuchiya, Keiya Watakabe, Kento Inada, Shun Kaneko, Fukiko Kawai-Kitahata, Miyako Murakawa, Sayuri Nitta, Mina Nakagawa, Mamoru Watanabe, Yasuhiro Asahina, Ryuichi Okamoto

研究者プロフィール

柿沼 晴 Sei KAKINUMA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 疾患生理機能解析学分野 教授

研究分野:肝再生、肝線維化、ウイルス肝炎

朝比奈 靖浩 Yasuhiro ASAHINA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野 教授

研究分野:ウイルス肝炎、肝癌、肝線維化

三好 正人 Masato MIYOSHI

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野 助教

研究分野:肝線維化、肝再生、ウイルス肝炎

持田 知洋 Tomohiro MOCHIDA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野 大学院生

研究分野:肝線維化、肝再生

岡本 隆一 Ryuichi OKAMOTO

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野 教授

研究分野:再生医療

関連リンク

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野

教授 朝比奈 靖浩

- asahina.gast@tmd.ac.jp