ポイント

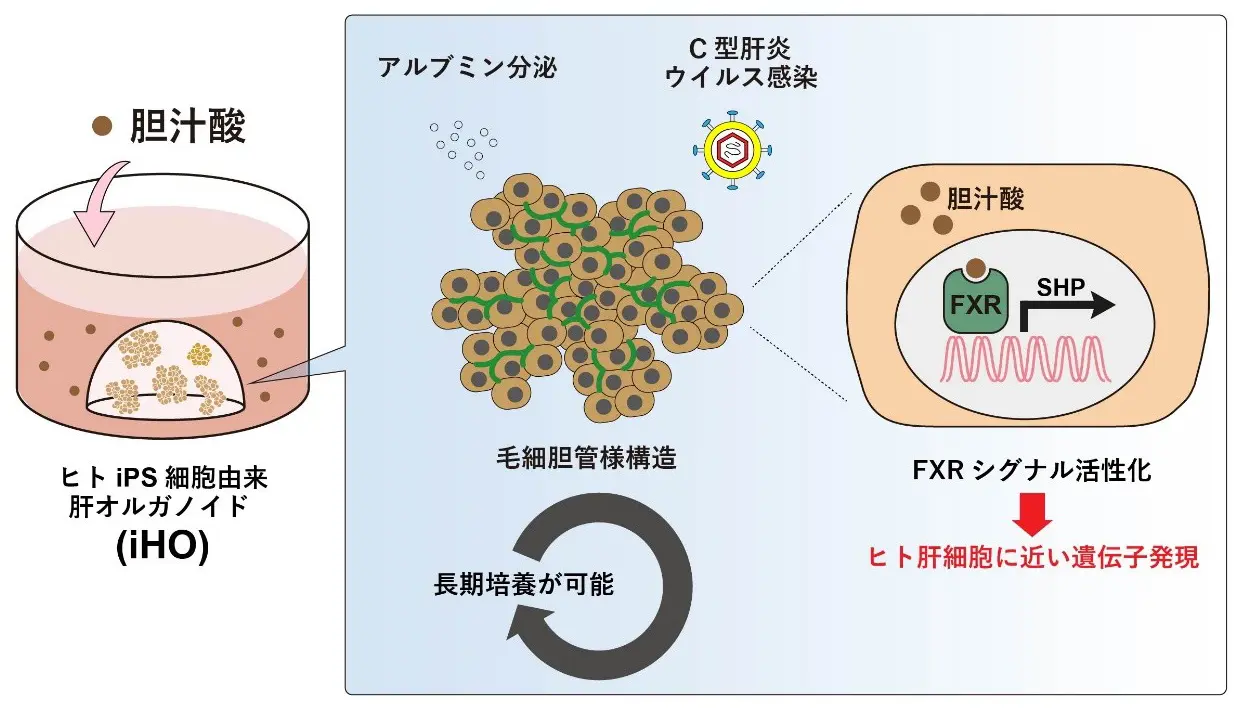

- ヒトiPS細胞から、肝細胞の性質を維持したまま長期間培養可能な新しい肝細胞オルガノイド(iPSC-derived hepatic organoid: iHO)を独自に開発しました。

- 開発したiHOは、肝細胞の性質を維持した細胞のみで構成され、3ヵ月間以上の長期間培養が可能であり、その維持には胆汁酸シグナルが重要であることを明らかにしました。

- iHOは、肝炎ウイルスの複製も可能な性質を持ち、これまで困難だった慢性肝疾患の病態解明や新たな治療法開発への幅広い応用が期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 疾患生理機能解析学分野の柿沼晴 教授、同・消化器病態学分野の朝比奈靖浩教授、三好正人 助教、志水太郎プロジェクト研究員らの研究チームは、東京都医学総合研究所、順天堂大学との共同研究により、肝細胞としての性質を維持しながら長期間培養可能なヒトiPS細胞由来の肝細胞オルガノイド(いわゆるミニ臓器)を独自に創出する方法を開発しました。

慢性肝疾患を背景とする肝硬変や肝細胞癌は重要な医療課題ですが、その病態には未解明の点が多く残されており、それらを解決するための研究資源として、肝臓の大部分を占めるヒト肝細胞を用いた解析系が必要です。しかし、体外でヒト肝細胞の性質を維持しながら、かつ長期間培養して増殖させることの両立は、これまで困難でした。そのため、長期経過を観察する必要がある慢性肝疾患の病態解明モデルとしての利用には障壁がありました。

研究チームは今回、肝細胞の性質を長期間にわたって維持できる、ヒトiPS細胞由来の新たな肝細胞オルガノイド(iPSC-derived hepatic organoid: iHO)を開発しました。そして、ヒトiPS細胞からiHOを創出したところ、肝細胞の性質を維持した細胞のみで構成されていること、3ヵ月間以上の長期間にわたり維持可能であること、胆汁酸シグナル[用語1]がその維持に重要であること、さらにこのまま肝炎ウイルスの複製も可能であることなどを示しました。

これらの結果により、iHOがこれまで困難だった慢性肝疾患の病態解明や新たな治療法開発に広く応用され、貢献することが期待されます。

本研究成果は、5月13日付(米国東部時間)の「Cell Reports」誌に掲載されました。

背景

ヒトiPS細胞から肝細胞に類似した性質を持つ細胞(iPS細胞由来肝細胞)への分化誘導は、以前より可能でした。しかし、ヒト肝臓に存在する本物の肝細胞と比べると、遺伝子の発現や機能が著しく未熟であり、また、ヒト肝臓から取り出した初代培養ヒト肝細胞[用語2]と同様に増殖性が乏しく、長期間の培養ができないため、その応用には大きな障壁がありました。

近年、「オルガノイド(いわゆるミニ臓器)」を作成することにより、これらの課題を克服しようとする研究が報告されてきました。しかし、これまでのヒトiPS細胞由来肝細胞オルガノイドでは、長期間培養すると、肝臓を構成するまったく別の細胞である「胆管細胞」へと性質が変化してしまい、本来の「肝細胞」としての性質を維持したまま長期間培養を続けることはできませんでした。

すなわち、肝細胞に関しては、体外で本来の性質を維持することと、増殖性を保ったまま長期間維持することの両立が難しく、肝臓由来のオルガノイドやiPS細胞由来のミニ臓器に関するこれまでの他の研究でも、どちらか一方しかうまくいかない状況でした。

本研究では、この二つの課題を両立させ、肝細胞の性質を長期間にわたって維持できるヒトiPS細胞由来肝細胞オルガノイド(iPSC-derived hepatic organoid: iHO)を、独自に開発することを目的としました。

研究成果

本研究ではまず、これまで報告されていた「ヒト胎児肝臓から作成した胎児肝細胞オルガノイド」の条件(Fetal hep Organoid: FO条件)を用いて試験を行ったところ、肝細胞の性質を維持するにはまったく適さないことが分かりました。そこで、多くの条件検討を行った結果、胆汁酸―ファルネソイドX受容体(FXR)シグナルの活性化を利用した、新たなiHO培養法を独自に確立しました(図1)。

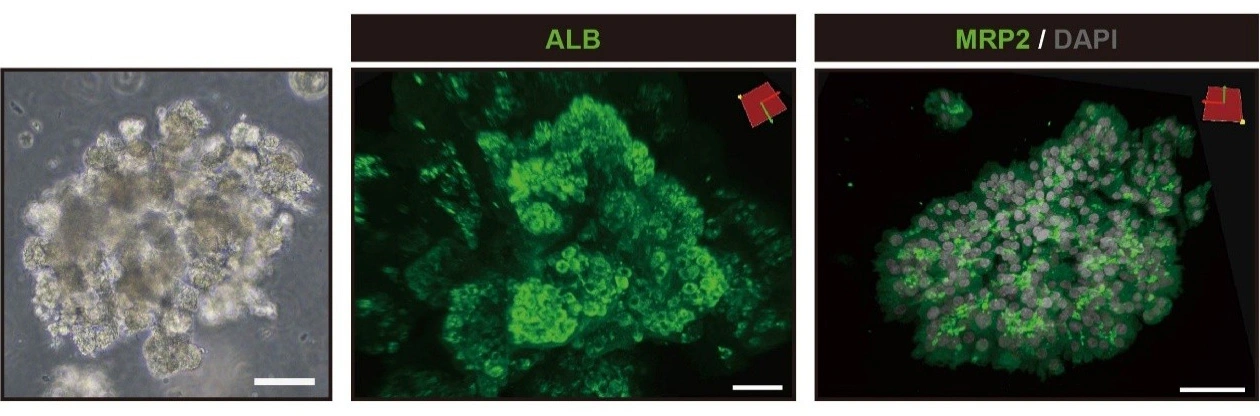

この培養法では、ブドウの房に似た特徴的な形態を呈するオルガノイドが誘導され(図2左)、アルブミンなど肝細胞機能を反映する遺伝子発現が、FO条件よりも顕著に上昇していました。

iHOは3ヵ月間以上、条件によっては6ヵ月間以上の長期培養が可能であり、その間もブドウ房様の特徴的な形態や、肝細胞の性質を示す遺伝子発現を継続して維持していました。

iHOは、生体の胎児肝細胞に近い性質をもつ肝細胞(すなわち胆管細胞の性質が少ない細胞)のみで構成されており(図2中央)、内部には毛細胆管構造など、ヒト肝臓に実際に存在する構造も再現されていることが分かりました(図2右)。

また、機能面でも、iHOはFO条件オルガノイドや元のヒトiPS由来肝細胞と比べて、高いアルブミン産生能を示しました。さらに、iHOはこのままの状態でC型肝炎ウイルスの感染が可能であり(FO条件では不可能でした)、これまでのヒトiPS細胞由来肝細胞オルガノイドでは困難だった、長期間を経て発症する肝臓病モデルへの応用も可能であることが示されました。

加えて、iHOの維持には胆汁酸シグナルが重要であり、このシグナルを止めると肝細胞の性質が劣化することが明らかとなりました。

結論として、iHOはヒト肝細胞の性質により近づいた「ミニ臓器」であり、従来法では困難であった「肝細胞としての性質」と「長期維持」の両立を可能にしました。

iHOはヒトiPS細胞から作製可能なことから、遺伝子の多様性や性別などを計画的に制御した「肝臓病モデル」の作成にも応用できると考えられます。

社会的インパクト

前述のように、本研究では、従来の体外培養系では不可能だった「肝細胞の性質の維持」と「長期間の維持」との両立を可能とする、ヒトiPS細胞由来の新たな肝細胞オルガノイドを独自に開発しました。

国内外の研究室からは、ヒト肝臓由来のオルガノイドに関する報告もありますが、これらは中絶胎児の肝臓や、手術検体から得られる肝臓組織を用いて作成する必要があります。これに対して、iHOはヒトiPS細胞から作成するため、作成に際しての倫理的障壁や侵襲性が相対的に低く、例えばヒトiPS細胞バンクを利用して、さまざまな遺伝的多様性を持つ細胞を計画的に活用することが可能です。

さらに、さまざまな疾患の原因となる遺伝子変異を導入することも可能であり、それらを長期間にわたって病的な環境下に曝露することで、肝細胞にどのような変化が起きるのかを検証するなど、これまでの技術では実現できなかった研究分野への幅広い応用が期待されます。

これらを通じて、肝臓病の病態解明や新たな治療法の開発、さらには再生医療への貢献も期待されます。

今後の展開

ヒトiPS細胞バンクを利用することで、さまざまな遺伝的多様性を持つ細胞を計画的に活用し、医薬品の効果を試したり、病気のなりやすさを比較したりすることが可能になると予想されます。

さらに、疾患に関連する遺伝子変異を再現した遺伝子編集iPS細胞などを用い、それらを長期間にわたって病的な環境下に曝露することで、肝細胞にどのような変化が起こるのかを検証することもでき、病気のモデル化が可能となります。

これらを通じて、薬の効きやすさを検討する研究や、新しい薬を開発するためのモデルとして活用できると期待されます。

最終的には、未だ治療法が確立されていない難治性肝臓病の克服に向けた取り組みを大きく展開することが可能になると考えられます。

付記

本研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「肝炎等克服実用化研究事業」および日本学術振興会(JSPS)「科学研究費助成事業」(JP23K27580、JP23K15066、JP23K07351、JP21K07939、JP23K24315、JP22K08005、JP24K02433、JP24K22114、JP24K11065、JP18H02790)の助成を受けて実施されました。

用語説明

- [用語1]

- 胆汁酸シグナル:胆汁酸は、肝細胞で作られ、胆汁の主成分となって腸管へ排出される。胆汁酸は主に脂肪の消化・吸収を助け、腸管に出た後は再吸収され、血流にのって再び肝臓へ戻り、肝細胞にも作用する。肝細胞では、核内受容体であるファルネソイドX受容体(FXR)などの胆汁酸受容体に結合することで、シグナル伝達物質として機能することが知られているが、その作用の全容には未解明の部分が残されている。

- [用語2]

- 初代培養ヒト肝細胞:ヒト肝臓から得た肝細胞のことを指す。体外の培養環境下では増殖させることが困難であり、1週間程度で肝細胞本来の機能が急速に低下してしまう。さらに、長期間培養した場合には、胆管細胞に近い性質へと変化してしまうことが知られている。

論文情報

- 掲載誌:

- Cell Reports

- タイトル:

- Bile acid–FXR signaling facilitates the long-term maintenance of hepatic characteristics in human iPSC-derived organoids

- 著者:

- Taro Shimizu, Masato Miyoshi, Sei Kakinuma, Jun Tsuchiya, Daisuke Yamane, Keiya Watakabe, Tomohiro Mochida, Kento Inada, Kaho Yamada, Kotomi Shinozaki, Ayako Sato, Shun Kaneko, Fukiko Kawai-Kitahata, Miyako Murakawa, Sayuri Nitta, Mina Nakagawa, Mamoru Watanabe, Yasuhiro Asahina, Ryuichi Okamoto

研究者プロフィール

柿沼 晴 Sei KAKINUMA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 疾患生理機能解析学分野 教授

研究分野:肝再生、肝線維化、ウイルス肝炎

朝比奈 靖浩 Yasuhiro ASAHINA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野 教授

研究分野:ウイルス肝炎、肝癌、肝線維化

三好 正人 Masato MIYOSHI

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野 助教

研究分野:肝線維化、肝再生、ウイルス肝炎

志水 太郎 Taro SHIMIZU

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野 プロジェクト研究員

研究分野:肝再生、肝線維化

岡本 隆一 Ryuichi OKAMOTO

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野 教授

研究分野:再生医療