2025年のノーベル生理学・医学賞は、坂口志文(さかぐち・しもん)博士(大阪大学・特任教授)、メアリー・ブランコウ博士(米システム生物学研究所・シニアプログラムマネージャー)、フレッド・ラムズデル博士(米ソノマ・バイオセラピューティクス社・科学アドバイザー)の3名に贈られました。授賞理由は、「末梢性免疫寛容に関する発見」です。彼らの功績について、東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 難治疾患研究所 免疫制御学分野の小松紀子(こまつ・のりこ)教授が解説します。

2025年のノーベル生理学・医学賞の受賞理由と概要を教えてください

小松 わたしたちは日々、膨大な数のウイルスや細菌などの病原体にさらされています。それらからわたしたちの体を守っているのが、「免疫システム」です。免疫システムにおいては、花粉やダニなどの異物に過剰に反応しないこと、そして、自分自身を攻撃しないことも重要です。そうしないと、異物に過剰に反応してアレルギーになったり、自分を攻撃して自己免疫疾患を発症したりするからです。

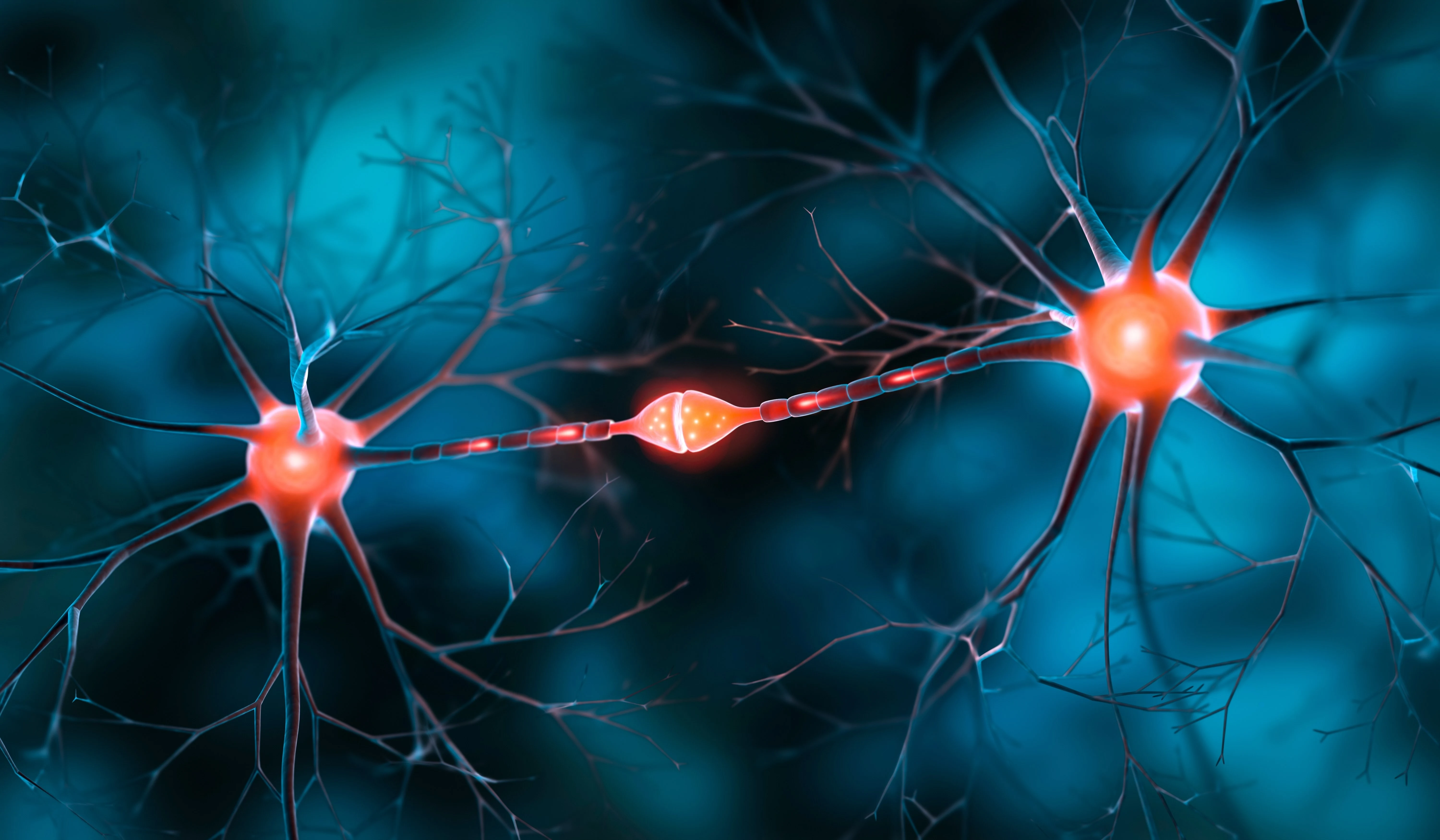

免疫システムにおいて重要な役割を担うのが、リンパ球の一種の「T細胞」です。T細胞は骨髄の中で生み出され、胸腺と呼ばれる臓器で分化・成熟します。成熟したT細胞は、血管に入り、体の中をパトロールします。このように、免疫システムのアクセル役を担うT細胞には、「キラーT細胞」と「ヘルパーT細胞」があります。キラーT細胞は、病原体に感染した細胞を攻撃する役割を、ヘルパーT細胞は病原体などの情報を他の免疫細胞に知らせて、働くよう指示をする役割を担っています。

今回受賞した坂口博士は、免疫システムが過剰に働き、自分自身を痛めつけてしまう自己免疫疾患にならないように、免疫のブレーキ役として働く制御性T細胞の存在を明らかにしました。もともと免疫学においては、「なぜ自己免疫疾患は発症するのか?」という大きな疑問がありました。この疑問の答えとして、「中枢性免疫寛容」が知られていました。免疫寛容とは、自己に対する免疫反応を抑える働きのことで、中枢性免疫寛容は、胸腺で自己組織を攻撃する可能性のあるT細胞を除去するシステムです。これにより自己免疫疾患を防ぎます。

しかし、中枢性免疫寛容は完璧なシステムではありません。このシステムから逃れて末梢組織に流出したT細胞が自己組織を攻撃し疾患を引き起こさぬよう、末梢組織において身体を守っているシステムを「末梢性免疫寛容」と呼びます。しかし、その「寛容」がどのような仕組みで実現されているのかが長年の謎でした。それに対し、坂口博士らが免疫を抑制する制御性T細胞を発見したことで、末梢性免疫寛容という概念の正当性、さらに、その具体的な仕組みの一端が初めて明らかになったのです。このことが評価されノーベル生理学・医学賞受賞へとつながりました。

制御性T細胞の発見に至る経緯を教えて下さい

小松 坂口博士は、約50年前の京都大学大学院時代、西塚泰章(にしづか・やすあき)博士(愛知県がんセンター研究所)の研究チームが1969年、1976年に報告した実験結果に興味を抱きました。それは、「生後3日目のマウスの胸腺を切除すると、そのマウスが成体になったとき、自己免疫疾患を発症する」というものです。そこで、坂口博士は1977年に京都大学大学院を中退しこの研究所の研究員となり、研究を開始しました。1980年代初頭には、生後3日で胸腺を取り除いたマウスに、健康なマウスから取ってきた成熟したT細胞を移植すると自己免疫疾患にならないことを発見しました。

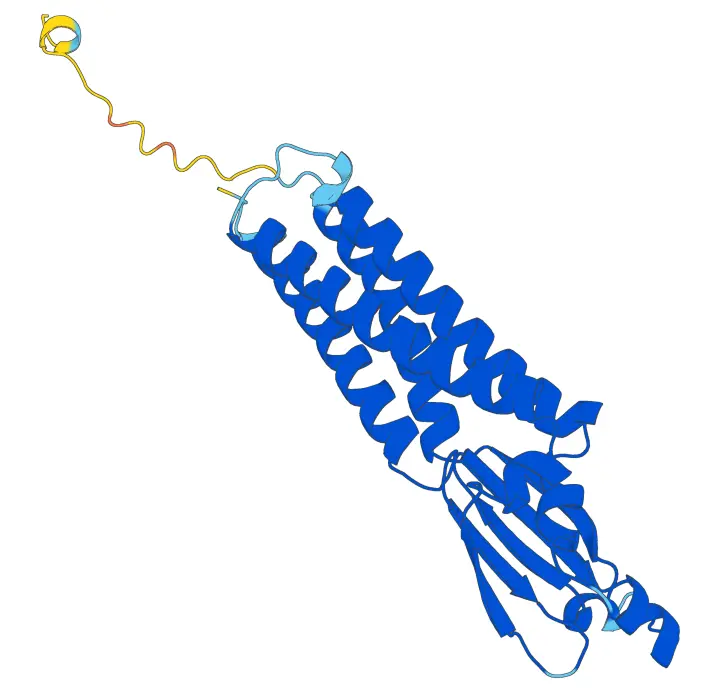

この実験結果にもとづき、坂口博士は、免疫反応を抑えるT細胞が存在するという仮説を立てました。そして、約10年間をかけて、CD4とCD25の2つのタンパク質をもつ新たなT細胞がマウスの自己免疫疾患を抑制していることを実験により突き止めたのです。このT細胞こそが制御性T細胞であり、長年の謎だった末梢性免疫寛容の一端が実験により立証されました。

一方、ブランコウ博士とラムズデル博士は、自己寛容の成立に必須な遺伝子に関する重大な発見をしました。まず、アメリカで行われた原子爆弾の開発計画「マンハッタン計画」で、放射線の影響を調べる動物実験が行われました。この実験の過程で、自己免疫疾患を発症するマウスが偶然発見されました。そして、2001年、このマウスの自己免疫疾患の原因となる遺伝子を特定したのが、ブランコウ博士とラムズデル博士でした。

その原因遺伝子は、「Foxp3」と呼ばれる遺伝子で、ブランコウ博士はヒトでもこの遺伝子の変異が、「IPEX」という自己免疫疾患の原因になっていることを発見しました。さらに、坂口博士と堀昌平(ほり・しょうへい)博士(東京大学・教授)は、Foxp3が制御性T細胞の表現型と抑制機能発揮に不可欠な遺伝子であることを世界的な競争を制して初めて明らかにしました。この実験研究に関する論文は今や免疫学における金字塔となっています。

つまり、まず、坂口博士が制御性T細胞の存在を実験的に証明し、次にブランコウ博士とラムズデル博士がIPEXという自己免疫疾患の原因となる遺伝子Foxp3を特定しました。さらに、この2つの発見を紐づける重要な発見として、坂口博士は、Foxp3が制御性T細胞に必須の遺伝子であることを証明したのです。

小松教授のご研究との関係性について聞かせて下さい

小松 わたしは、関節リウマチをはじめとする自己免疫疾患の病態解明に関する研究に取り組んでいます。関節リウマチは最も罹患率の高い自己免疫疾患の一つで、主な症状は関節の炎症と骨の破壊です。しかし、関節リウマチの発症機序には不明な点が多く、詳細はわかっていません。一方で、近年、制御性T細胞の異常が関節リウマチの原因の一つとなりうることが多くの研究により支持されるようになりました。

これまでに、わたしは、Foxp3を発現する「善玉」と考えられるT細胞が、Foxp3発現を消失することで「超悪玉」に変わり、関節の炎症と骨破壊を引き起こすことを明らかにしてきました。そして、この現象にT細胞と身体を構成する非免疫細胞との相互作用が密接に関わっていることを明らかにしてきました。このような研究の過程で、その重要性が明らかになった免疫細胞と非免疫細胞のコミュニケーションに着目しながら、自己免疫疾患が起こる仕組みを解明し、治療につなげたいと考えています。

加えて、Science Tokyoでは制御性T細胞に関する研究が活発に進められています。たとえば、大腸がん発がんにおける腫瘍細胞と制御性T細胞との相互作用の分子機構の解明や、白血病における系統転換再発において白血病細胞が制御性T細胞誘導能を獲得することの発見などです。これらの研究はがんに対する新たな予防・診断・治療法の開発につながる成果と期待されます。

今後の展開を聞かせてください

小松 免疫システムは、自己免疫疾患やアレルギー、臓器移植による拒絶反応、がん細胞との関係が深いことが知られています。制御性T細胞を適切に制御することで、これらの疾患の治療や予防につながることが期待されます。そのため、現在、世界中で制御性T細胞の医療への応用研究が進められています。制御性T細胞に基づく免疫システムのさらなる理解や医療応用への期待がますます高まっています。

*本記事は、2025年11月26日(水)にオンライン開催されたScience Tokyoノーベル賞解説講演会の内容をもとに制作しています。

小松教授やノーベル賞受賞に関連する研究ニュースを読む

本研究に関わるScience Tokyoの組織

「ノーベル賞を読み解く」シリーズ

お問い合わせ先

研究支援窓口