ポイント

- 全国の65歳以上の高齢者約4.8万人を最大9年間追跡し、社会参加と認知症リスクの関係を分析しました。

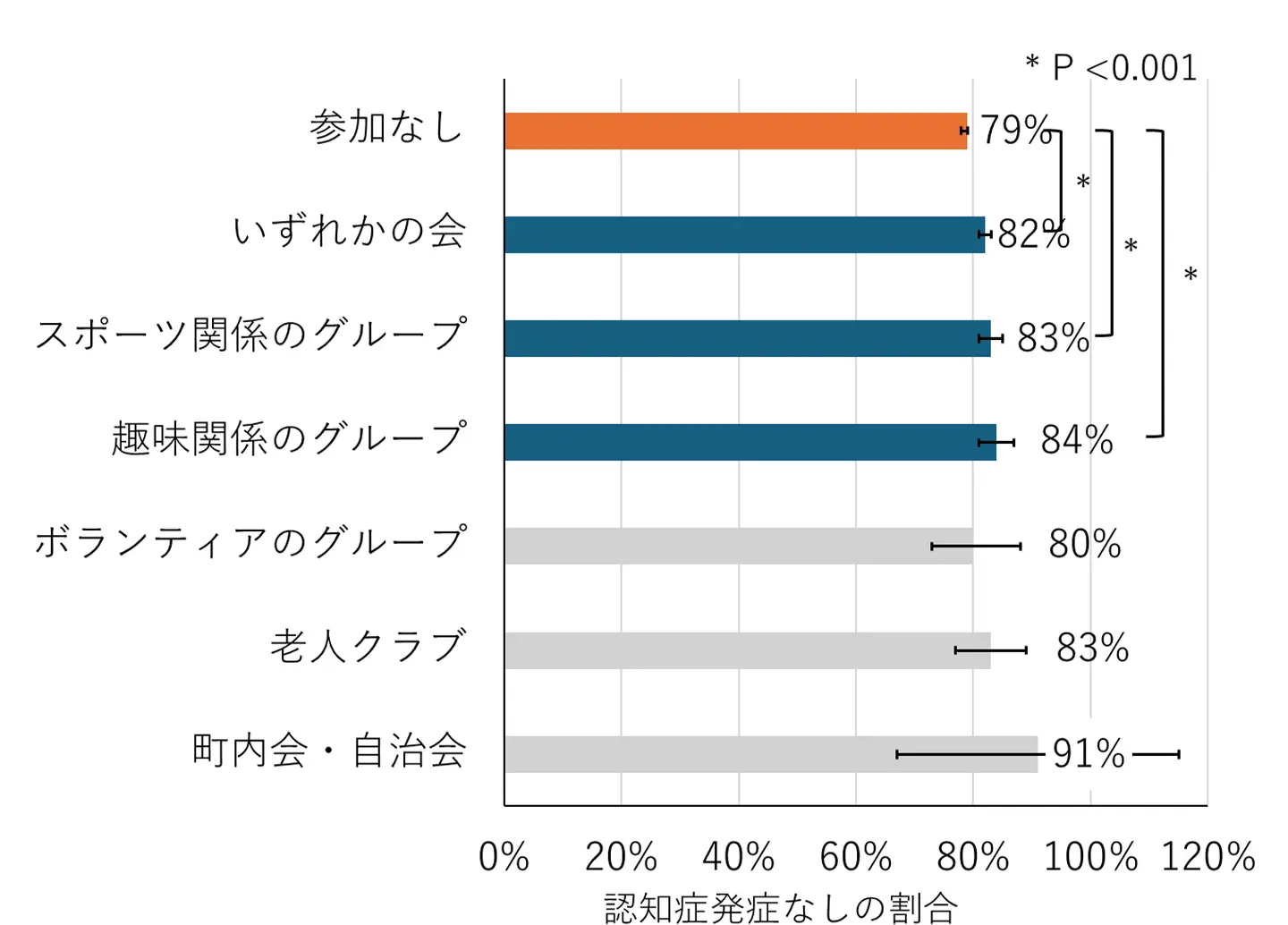

- スポーツの会や趣味の会などに週1回以上継続して参加していた高齢者では、認知症の発症割合が平均3.2ポイント低いことが明らかになりました。

- 継続的な社会参加が認知症予防に寄与する可能性を科学的に示した大規模研究です。

概要

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野の松山祐輔准教授、相田潤教授らの研究チームは、全国の65歳以上の高齢者約4.8万人を対象に、継続的な社会参加(スポーツの会や趣味の会などへの参加)と認知症リスクとの関連を調査しました。

2013年から2022年にかけて実施された大規模な追跡調査データを分析した結果、スポーツの会や趣味の会などに週1回以上継続的に参加していた人では、9年間の認知症の発症割合が平均で3.2ポイント低いことが明らかになりました。

この研究は、継続的な社会参加が高齢者の認知症予防につながる可能性を示しています。

本成果は、9月22日付(米国東部時間)の「Social Science & Medicine(ソーシャル・サイエンス・アンド・メディシン)」誌オンライン版に掲載されました。

背景

これまでの研究から、高齢者が地域活動や交流の場に参加すること(社会参加)が、認知症リスクの低下に関与する可能性が報告されてきました。

しかし、長期にわたる追跡研究や、途中で変化する社会参加の状況や健康状態などを踏まえた検証は十分に行われていませんでした。

そこで本研究では、高齢者の継続的な社会参加と認知症リスクの関連を、大規模な疫学データを用いて明らかにすることを目的としました。

研究成果

本研究では、2013年、2016年、2019年に実施された「日本老年学的評価研究(JAGES)」に参加した47,698人の高齢者のデータを分析しました。

スポーツの会や趣味の会などに週1回以上参加していることを社会参加と定義し、追跡期間中に変化する健康状態などの背景要因も考慮に入れて解析を行いました。

その結果、継続的に社会参加していた高齢者では、認知症の発症リスクが低いことが明らかになりました。

社会的インパクト

本研究は、高齢者の継続的な社会参加が、長期的な認知症予防に役立つ可能性を示したものであり、高齢者が地域活動や交流の場に参加し続けられるよう支援する取り組みの重要性を示しています。

付記

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金および厚生労働科学研究費補助金などの支援を受けて実施されました。

論文情報

- 掲載誌:

- Social Science & Medicine

- タイトル:

- Sustained social participation and dementia: evidence from a Japanese longitudinal cohort study with a time-varying exposure analysis

- 著者:

- Yusuke Matsuyama, Kokoro Shirai, Jun Aida

研究者プロフィール

松山 祐輔 Yusuke Matsuyama

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 准教授

研究分野:歯科疫学、公衆衛生学

相田 潤 Jun Aida

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野 教授

研究分野:歯科疫学、公衆衛生学

白井 こころ Kokoro Shirai

大阪大学 大学院医学系研究科 保健学専攻社会医学行動科学講座 教授

研究分野:社会疫学、公衆衛生学、健康心理学、老年学