ポイント

- ラットを用いた実験により、全身的かつ持続的な低酸素環境が、歯の移動効率や歯周組織のリモデリングに与える影響を明らかにしました。

- 低酸素チャンバーで飼育したラットの上顎臼歯に矯正力を加えると、歯の移動が促進させる一方で、移動後の歯槽骨の再構築(リモデリング)が抑制されることが判明しました。

- 低酸素環境が矯正治療に及ぼす影響を初めて実験的に示したものであり、低酸素血症を伴う疾患を持つ患者への治療方針の検討や、安全性の高い治療法開発への貢献が期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野の森山啓司教授、小林起穗歯学部内講師、大学院生のクワンラット・プロイソンサーン(Kwanrat Ploysongsang)らの研究チームは、チュラロンコーン大学(Chulalongkorn University)とのJoint Degree Program(JDP)による共同研究により、全身的かつ持続的な低酸素環境[用語1]がラットの矯正学的歯の移動[用語2]に与える影響を明らかにしました。

矯正学的歯の移動中の歯周組織では、牽引側[用語3]と圧迫側[用語4]が生じ、圧迫側は局所的な低酸素環境になることが知られています。しかし、持続的な低酸素環境が歯の移動に及ぼす影響については、これまで明らかにされていませんでした。

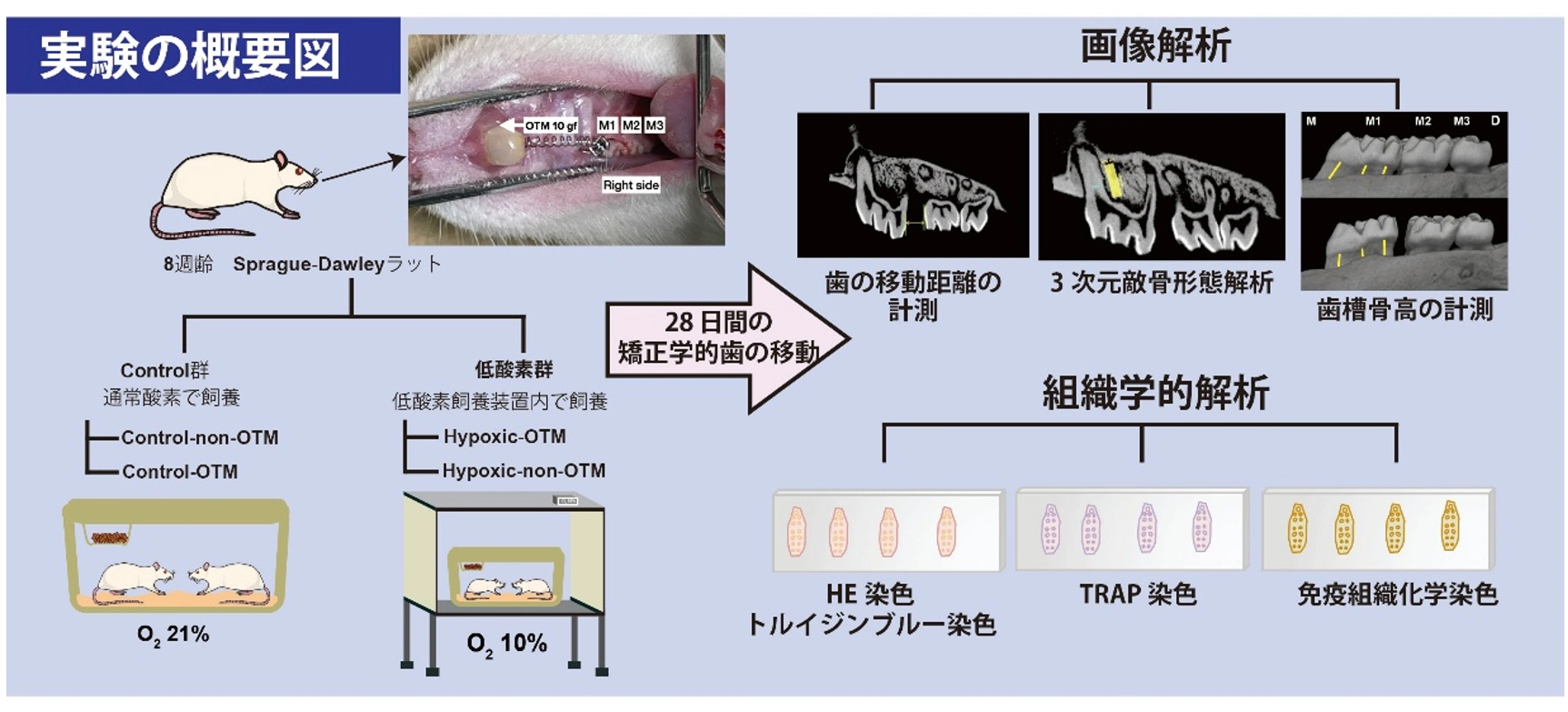

本研究では、低酸素チャンバー内で飼養したラットを用いて矯正学的歯の移動実験を行い、歯の移動効率や歯周組織における骨リモデリング[用語5]について、画像解析および組織学的解析を実施しました。その結果、低酸素環境下で飼養したラットでは、通常酸素下で飼養したラットと比較して、圧迫側の歯槽骨表面における破骨細胞の誘導および歯の移動が促進されましたが、移動後の歯槽骨レベルの低下が観察されました。さらに、歯周組織における血管新生因子や骨分化マーカーの発現、および歯根膜細胞[用語6]の増殖は、低酸素環境下では抑制されていることがわかりました。

これらの成果は、全身的な低酸素環境と矯正学的歯の移動および歯槽骨リモデリングとの関連性を示すものであり、今後さらに研究が進むことで、全身的に低酸素状態を有する患者に対する安全かつ効果的な矯正歯科治療法の開発につながることが期待されます。

本成果は、7月1日付の国際科学誌「Scientific Reports」にオンライン掲載されました。

背景

矯正歯科治療では、さまざまな矯正装置を用いて歯冠に矯正力を加え、三次元的な歯の移動を行います。矯正学的歯の移動では、機械的応力を歯根周囲の歯根膜や歯槽骨が感知し、それを特異的な細胞応答を誘発する生化学的シグナルへと変換する「メカノトランスダクション」により、歯周組織のリモデリングが引き起こされます。

すなわち、歯根の圧迫側での歯槽骨の吸収、および牽引側での骨形成が適切に行われることが必要です。圧迫側では、歯根膜内の血管が一過性に圧迫され、血流障害を生じるため、局所的な低酸素環境が形成されることが知られています。

しかしながら、個体全体が持続的な低酸素環境に置かれた場合に、矯正学的歯の移動およびそれに伴う歯周組織のリモデリングがどのように変化するのかについては、これまで明らかにされていませんでした。

研究成果

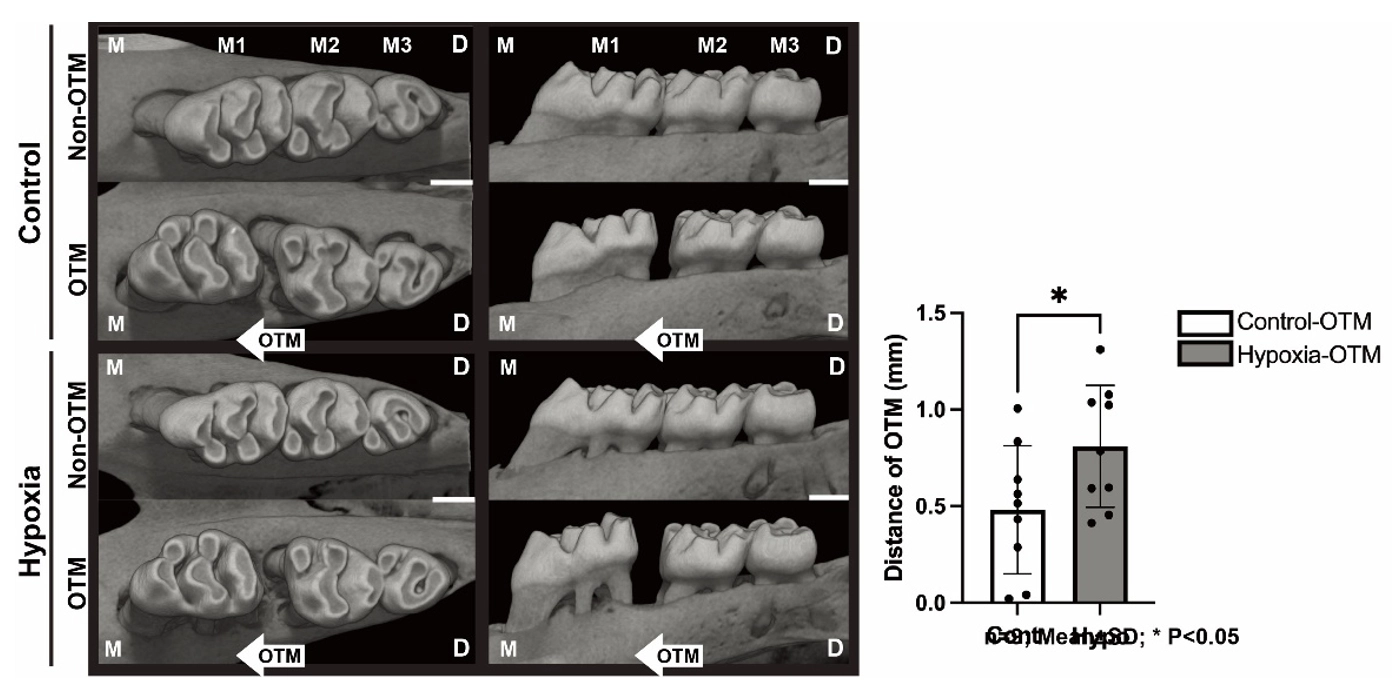

ラットを通常酸素群(21% O2)と低酸素群(10% O2)に分け、ニッケルチタン製の歯科矯正用コイルスプリング(10 gf)を用いて、1ヵ月間にわたり上顎右側第一臼歯(M1)の近心移動を行いました(図1)。その結果、低酸素群では通常酸素群と比較して、歯の移動距離が長くなる一方で、移動後のM1周囲における歯槽骨レベルの低下が観察されました(図2)。

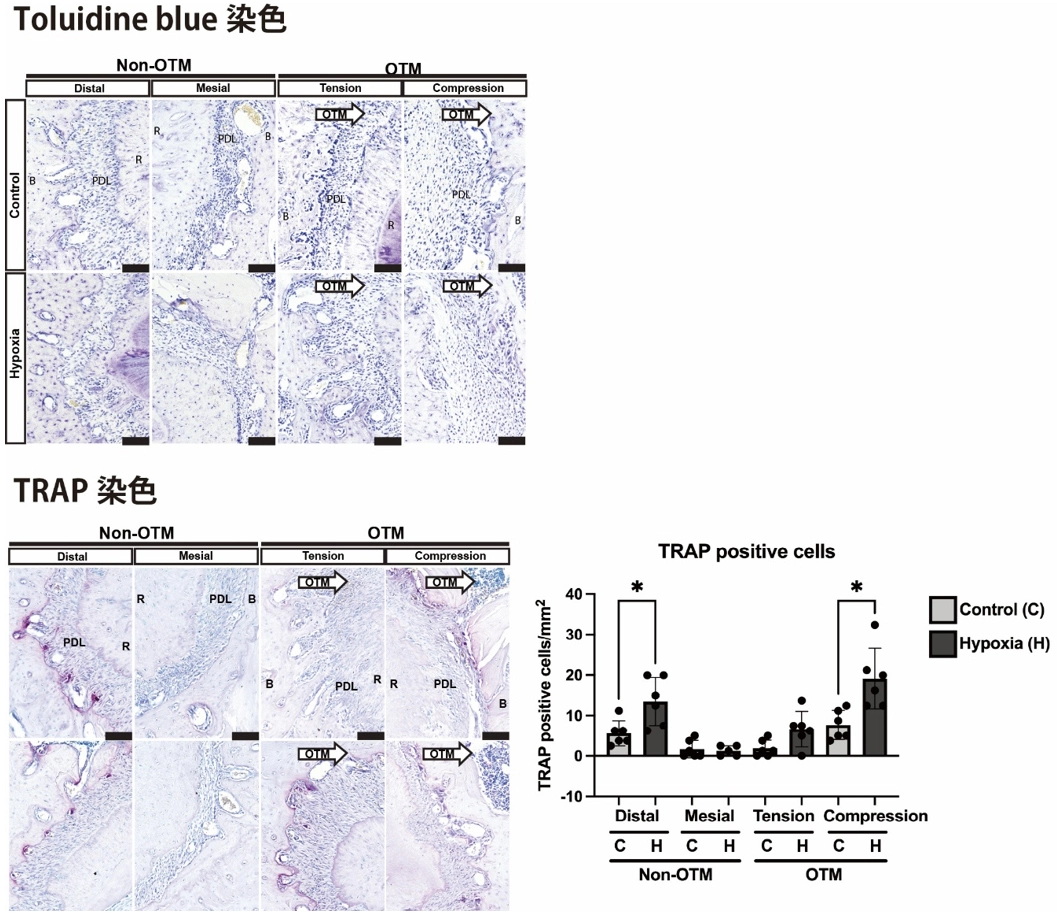

また、移動後に行った組織学的解析では、低酸素群のM1歯根圧迫側に多数の破骨細胞が出現していたのに対し、牽引側の歯槽骨表面では骨芽細胞の排列が不規則であり、さらにM1周囲の歯根膜細胞の増殖低下が認められました(図3)。

加えて、低酸素群のM1牽引側の歯周組織では、骨形成や血管新生に関与するrunt-related transcription factor 2(RUNX2)やvascular endothelial growth factor(VEGF)といった因子の発現が低下していました。

これらの結果から、持続的な低酸素環境下では矯正学的歯の移動速度が亢進する一方で、移動後の歯槽骨形成が抑制され、健全な歯周組織のリモデリングが阻害される可能性が示唆されました。

社会的インパクト

近年、矯正歯科治療の対象が広がり、呼吸器疾患や心血管系の慢性疾患、さらには喫煙や睡眠時無呼吸症候群等など、低酸素血症を引き起こす可能性のある疾患を有する患者が矯正治療を受ける機会が増加しています。

本研究成果は、こうした低酸素血症を伴う疾患を持つ患者において、歯周組織の健康状態の維持・改善に貢献する可能性があり、安全かつ効果的な矯正治療の実現に向けた新たな知見を提供するものと期待されます。

今後の展開

矯正歯科臨床で日常的に応用されているメカノトランスダクションのメカニズムには、いまだ不明な点が多く残されています。今後、全身的な低酸素という新たな視点からこのメカニズムを解析することは、安全かつ効率的な矯正治療法の確立に寄与するものと期待されます。

付記

本研究は、東京科学大学とチュラロンコーン大学とのJoint Degree Program(JDP)により遂行されました。また、本研究はJSPS科学研究費助成事業(JP23K27800)および100th Anniversary Chulalongkorn University Fund for Doctoral Scholarshipの助成を受けたものです。

用語説明

- [用語1]

- 低酸素環境:大気中の酸素濃度は約21%で、これよりも酸素濃度が低い状態をさす。

- [用語2]

- 矯正学的歯の移動:さまざまな矯正装置を用いて歯を目的の位置に移動させること。歯周組織のリモデリングによって進行する。

- [用語3]

- 牽引側:矯正力が付与された歯の引っ張られる側のこと。歯の移動方向と対向側を指す。牽引側の歯槽骨表面では骨芽細胞により骨添加が起こる。

- [用語4]

- 圧迫側:矯正力が付与された歯の押される側のこと。歯の移動方向と同側を指す。圧迫測の歯槽骨には破骨細胞が誘導され骨吸収が起こる。

- [用語5]

- 骨リモデリング:破骨細胞が古い骨を吸収し、骨芽細胞がその部分に骨形成を行う連続した現象のことで、これによって骨の恒常性が維持される。

- [用語6]

- 歯根膜細胞:歯根を取り囲む歯槽骨と歯根表層のセメント質の間に介在し、歯を顎骨内に固定するとともに、種々の外的刺激を感知し歯周組織の恒常性を維持する。

論文情報

- 掲載誌:

- Scientific Reports

- タイトル:

- The effects of systemic and sustained hypoxia on orthodontic tooth movement in rats

- 著者:

- Kwanrat Ploysongsang, Yukiho Kobayashi, Yeming Lu, Yuki Niki, Janeta Chavanavesh, Keiji Moriyama.

研究者プロフィール

Kwanrat PLOYSONGSANG

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野/

チュラロンコーン大学 歯学部 歯科矯正学分野

Institute of Science Tokyo and Chulalongkorn University International Joint Degree Doctor of Philosophy Program in Orthodontics 大学院生

研究分野:歯科矯正学

小林 起穗 Yukiho KOBAYASHI

東京科学大学 東京科学大学病院 矯正歯科 歯学部内講師

研究分野:歯科矯正学、口腔・蓋顎顔面領域の先天異常

森山 啓司 Keiji MORIYAMA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野

教授

東京科学大学 国際医工共創研究院 口腔科学センター

センター長

研究分野:歯科矯正学、口腔・頭蓋顎顔面領域の先天異常

関連リンク

お問い合わせ

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野 教授 / 東京科学大学 国際医工共創研究院 口腔科学センター センター長

森山 啓司

- Tel

- 03-5803-5534

- Fax

- 03-5803-5534