ポイント

- 1μmの精度を持つマイクロアクチュエータを用いた導波管変換器のチューニング機構を開発

- 波長の数%に相当する機械的誤差による、通信モジュールの性能劣化に対応可能

- テラヘルツ帯を活用したBeyond 5G/6G無線通信やセンシングにおける、性能補償および歩留まり改善に寄与

概要

東京科学大学(Science Tokyo総合研究院 未来産業技術研究所 李尚曄助教、進士忠彦教授らの共同研究チームは、マイクロアクチュエータ[用語1]を用いた機械チューニング技術によりテラヘルツ帯[用語2]通信デバイスの性能改善に成功しました。

電磁波のうち周波数100GHzを超えるテラヘルツ帯は、極めて広い周波数帯域を通信に活用できる可能性があり、その応用について、近年世界的に研究開発が進められています。日本国内でも、これまでの300GHz帯に加え、近年では150GHz帯に関する研究が活発に展開されています。一方で、周波数が高くなるほど波長が短くなるため、通信モジュール製造時に生じる構造の機械的誤差が通信精度に相対的に大きな影響を及ぼし、モジュールの性能を大きく左右してしまうという課題がありました。

この課題を克服するために、本研究では、1μmの精度で位置調整が可能なマイクロアクチュエータを、テラヘルツ帯デバイスのアンテナとチップ間を接続する導波管変換器[用語3]に導入し、機械的に性能劣化を補償する手法の可能性を検討しました。導波管変換器内部の反射鏡には、導電性を有するフレキシブルメンブレン[用語4]を用い、マイクロアクチュエータによりその位置を制御する構造を構築しました。その結果、250GHz帯において、導波管変換器における反射および透過特性を高精度に制御できることを実証しました。

本成果は、2025年6月26日付の国際ジャーナルIEEE Accessにて掲載されました。

背景

電磁波の周波数のうち100GHzを超えるテラヘルツ帯は、数十GHz以上の広帯域を通信に活用できる可能性があることから、この帯域に対応した通信モジュールの研究開発が世界中で進められています。中でも、300GHz帯や150GHz帯といった周波数帯は、大気による減衰が比較的少なく、安定した伝搬が可能ですが、このような高周波領域では、製造に伴うモジュール構造の機械的誤差が無視できない問題となります。一般的に、製造誤差は±50μm程度とされており、従来の6GHz以下の周波数帯用の通信モジュールにおける誤差は電磁波の波長(5cm程度)に対してppmオーダーに過ぎず、性能にほとんど影響を与えませんでした。しかし、300GHz帯では波長が約1mmと短くなるため、±50μmの誤差が波長の数%に相当し、チップからアンテナに至るまでのデバイス性能に顕著な影響を及ぼすようになります。そのため、性能変動を抑えるための補償機構が求められます。

さらに、300GHz帯は、一般的なCMOSプロセスにおけるトランジスタの最大動作周波数を超えており、スイッチの構成や能動的なチューニング機構の実装が困難であるという別の課題も抱えています。特に、従来のような電子的な制御手法では対応が難しく、新たなアプローチが必要とされています。

研究成果

東京科学大学と広島大学による共同研究チームは、電子的な誤差補償機構ではなく、マイクロアクチュエータを用いた機械的チューニング技術を導入した、テラヘルツ通信デバイスの性能を高精度に調整する手法の開発に成功しました。

本研究では、テラヘルツ帯の電磁波が電波と光の中間に位置する周波数帯にあることに着目しました。具体的には、光学カメラにおいて用いられる、レンズを動かしながら焦点距離を調整することで特定距離からの受信信号(光)の強度を最大化する技術を、テラヘルツデバイスに応用することを考えました。

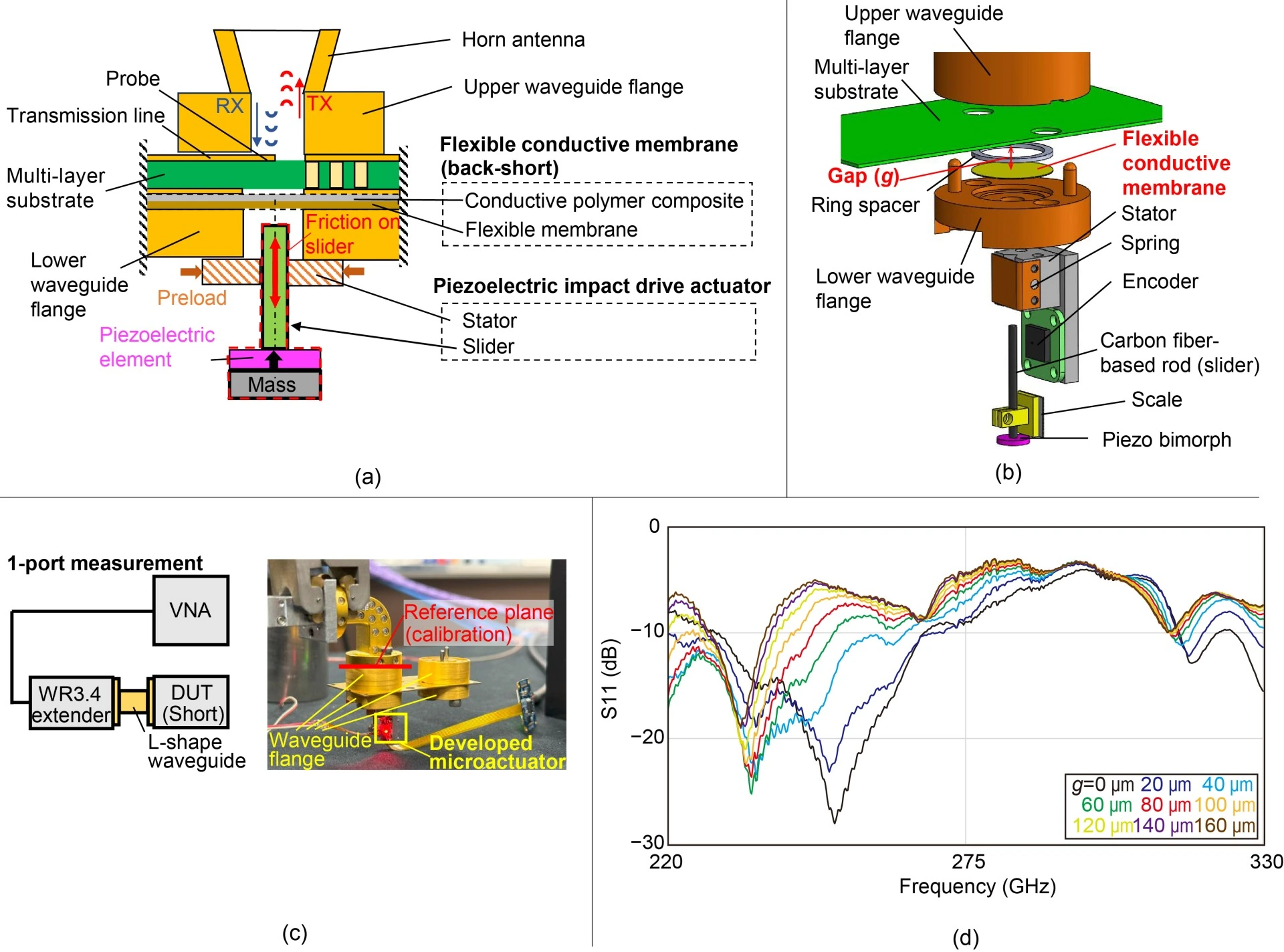

その応用例のひとつとして、本研究では、通信モジュールのうちチップとアンテナを接続する遷移構造である導波管変換器に対し、機械的なチューニング機構を導入しました。具体的には、導波管変換器内部において反射鏡の役割を果たすバックショートを、導電性を有するフレキシブルメンブレン(Flexible conductive membrane)で構成し、その位置を制御するために、1μm以下の精度を持つインパクトドライブ方式のマイクロアクチュエータを導入しました。このアクチュエータによってスライダー(Slider)部を微小に駆動させ、メンブレンを押し込むことで、反射鏡の位置を高精度に調整可能としました(図1 a,b)。

その結果、250GHz帯導波管変換器におけるインピーダンスのチューニングが可能であることを実証し、機械的チューニングによる性能補償技術の有効性を示しました(図1 c,d)。

社会的インパクトと今後の展開

本研究で開発された機械的チューニング技術は、超高周波・短波長ゆえに製造誤差の影響が大きくなるテラヘルツ帯に対応する製品性能のばらつきを抑え、信頼性の高い通信デバイスの実現を可能にするものです。特に、CMOSトランジスタが性能を十分に発揮できない300GHz帯などにおいて、電子的手法に代わる新たな調整技術として実用性が高く、従来困難であった高周波帯のモジュール製造に大きな変革をもたらすことが期待されます。

今後は、通信だけでなく、センシング、イメージング、分光など、テラヘルツ帯が活用される多様な分野への応用拡大が見込まれます。また、本技術を他の導波管構造や異種材料モジュールにも展開することで、Beyond 5G/6G時代に向けた高い性能・信頼性を有するミリ波・テラヘルツ波システムの構築に貢献していく予定です。さらに、製造歩留まりの向上やコスト削減にも寄与し、テラヘルツ技術の社会実装を加速させる基盤技術となることが期待されます。

付記

本研究の一部は、国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)の委託研究(JPJ012368C07401)によって実施されました。

用語説明

- [用語1]

- マイクロアクチュエータ:微小な動きを高精度で制御できる小型の駆動装置。電気や機械的な力で動作し、微細な位置調整や変位が可能なため、精密機器やMEMS(微小電気機械システム)などに広く利用されている。

- [用語2]

- テラヘルツ帯:周波数が100GHz〜10THzの範囲にある電磁波の領域で、電波と光の中間に位置する。高速通信や非破壊検査、センシングなどへの応用が期待されている。

- [用語3]

- 導波管変換器:高周波信号を異なる伝送路(例:導波管と回路基板上の伝送線路)間で接続・変換するための構造。異なる媒体間でのインピーダンス整合や効率的な信号伝送を実現する役割を持つ。

- [用語4]

- メンブレン:薄く柔軟な膜状の構造体で、材料としては金属や樹脂などが用いられる。圧力や変位に応じて変形し、センサーやアクチュエータなどの精密機構に使われる。

論文情報

- 掲載誌:

- IEEE Access

- タイトル:

- A 249-GHz Impedance-Tunable Waveguide Transition Using a Microactuator and Flexible Conductive Membrane

- 著者:

- Chao Qi1, Sangyeop Lee1*, Takeshi Yoshida2, and Tadahiko Shinshi1

1Institute of Science Tokyo, Japan

2Hiroshima University, Japan

研究者プロフィール

李 尚曄 Sangyeop LEE

東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所 助教

研究分野:テラヘルツシステム・集積回路・デバイスなど

関連リンク

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp