ポイント

- Naイオン電池のハードカーボン負極内でのNaイオンの振る舞いの謎を高精度計算により解明。

- ハードカーボン内のナノ孔の最適なサイズや、そこでのNaイオン凝集・拡散の新機構を理論的に予言。

- 高エネルギー密度化によるNaイオン電池の普及促進に期待。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の館山佳尚教授、林哲安研究員らの研究チームは、ナトリウム(Na)イオン電池[用語1]の高エネルギー密度化[用語2]につながるハードカーボン(HC)[用語3]負極内でのNaクラスター形成とNaイオン拡散に関する新たな機構を、スーパーコンピュータ「富岳」[用語4]等を用いた分子動力学(MD)[用語5]計算で実証しました。

Naイオン電池は現在広く普及しているリチウム(Li)イオン電池を補完する電池として、すでに商用化が始まっていますが、エネルギー密度が十分ではないという課題が今なおあります。近年、この課題解決に向けてHCの容量を1.5倍以上にする技術が開発されました[参考文献1]。しかし、HC内のナノスケール(ナノ)孔[用語6]でどのようにNa凝集が起こり、HC内のナノ孔までNaイオンがどうやって到達するのかという問題は未解明でした。

本研究では、高精度で予言性の高い密度汎関数理論(DFT)[用語7]に基づくMD計算を用いて、ナノ孔において、Naイオンが2次元的な吸着状態から3次元的な準金属的クラスター成長へと、早い段階で遷移しうることを実証しました。またNa貯蔵に最適なナノ孔径が1.5ナノメートル程度であることを理論的に示しました。さらに、ナノ孔に到達するまでのNaイオン拡散についても解析し、カーボン層がきれいにつながっている領域は予想外にNaイオン拡散が速く、逆にカーボン層の分岐・結合領域がNaイオン拡散のボトルネックとなっていることを示しました。

今回得られた知見を統合することで、Naを効率的に貯蔵できるHCの設計指針がより明確になり、Naイオン電池の高エネルギー密度化が進むと考えられます。さらに、Naイオン電池の普及がさらに促進され、社会全体における電池供給が増加することで、最終的にはカーボンニュートラル社会の実現につながると期待されます。

本成果は、Wiley社が出版する学術雑誌「Advanced Energy Materials」のオンライン版に2025年11月18日に掲載されました。

背景

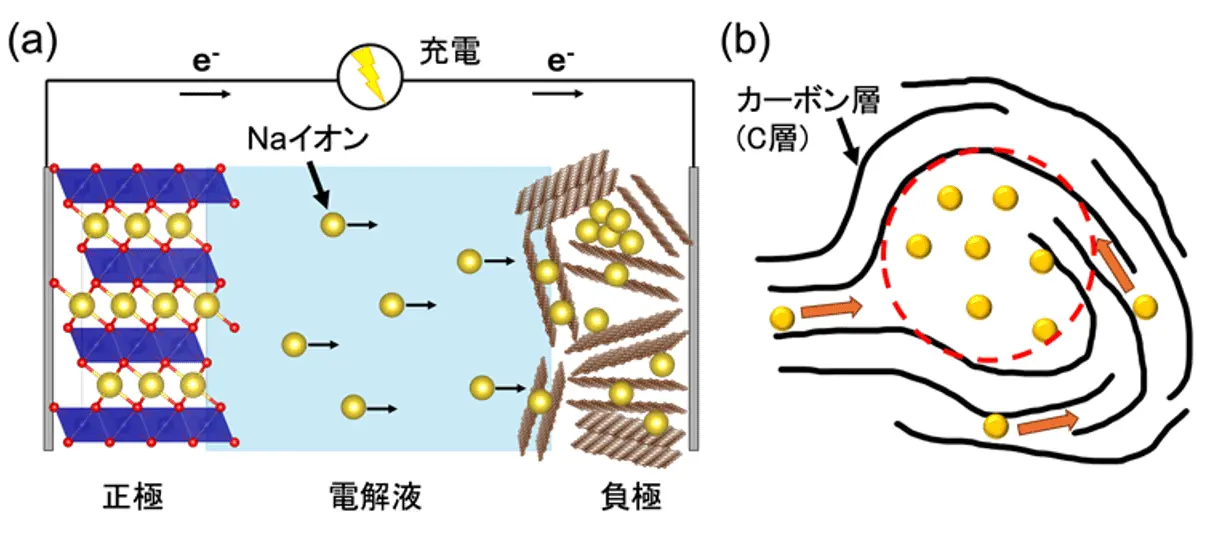

Liイオン電池は現代社会に必要不可欠なエネルギーデバイスであり、今後は電気自動車の普及やカーボンニュートラル社会の実現に向けて、必要量がさらに増大すると予想されています。しかし、Liイオン電池に用いられている元素は、地球上の鉱物資源量が希少である、または偏在しているものが多いため、コストや経済安全保障の懸念を抱えています。この資源制約から解放された、資源制約フリー[用語8]な次世代電池の一つとして、汎用元素を有効利用可能なNaイオン電池(図1(a))に大きな期待が寄せられています。

Naイオン電池はすでに商用化(CATL社やエレコム社など)が始まっていますが、一般にLiイオン電池と比較した場合、定格電圧の低さや電極材料の容量不足といった理由から、エネルギー密度が十分ではないという課題があります。この課題に関して近年、負極材料として標準的に用いられるHC(図1b)の容量を1.5倍以上にする技術が開発されました[参考文献1]。一般に、HC負極の充放電曲線は、スロープ領域とプラトー領域とに分けられますが、この1.5倍の容量増加には、プラトー領域で主要となるナノスケール(ナノ)孔(図1b)が関係していると想定されていました。これに関して、本研究グループが参加した先行共同研究により、この容量増加は、適切なサイズのナノ孔にNaの準金属クラスターが効率的に形成されることで起こる可能性が示唆されました[参考文献2]。しかし、ナノ孔内でどのようにNaがクラスター形成していくのか、またHC内のナノ孔までNaイオンがどうやって到達するのかという問題は、いまだに謎のままとなっています。そのため、エネルギー密度を大きく改善するHC負極の設計指針は未確立であり、Naイオン電池普及のボトルネックの一つとなっています。

研究成果

本研究では、HC内部のナノ孔のシンプルかつ妥当なモデルを新たに構築し、高精度で予言性の高い密度汎関数理論(DFT)による電子状態計算を用いた分子動力学シミュレーション(DFT-MD)を行うことで、これまで不明だった、HC内部のナノ孔におけるNaクラスター形成機構とNaイオン拡散機構の解明を目指しました。

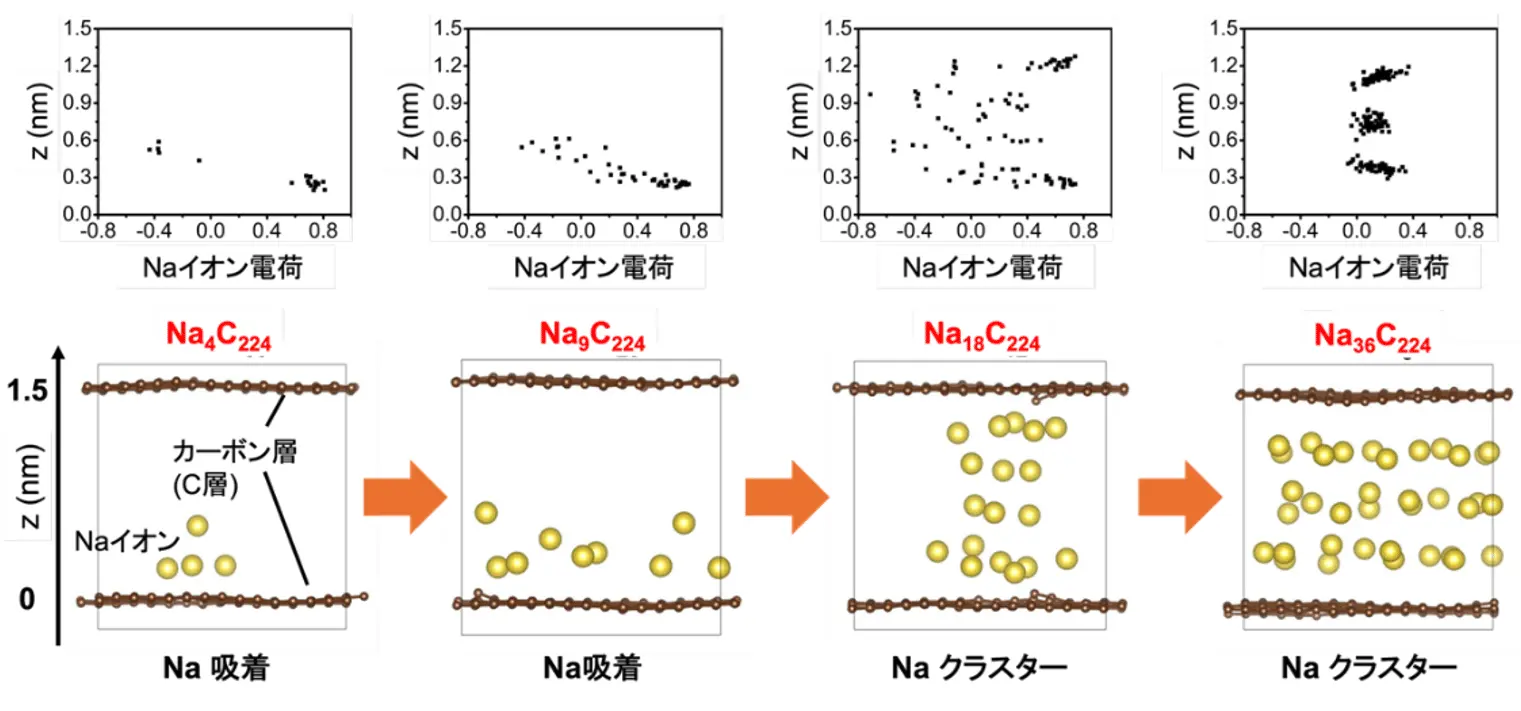

まず、HCナノ孔のモデルとして、平行に並べたカーボン層(C層)に欠陥などを導入した原子構造を構築しました。さらにナノ孔内にさまざまな量のNaイオンを導入することで、Naイオンが徐々に集まってくる際のNaイオンの平衡位置をシミュレーションしました(図2a)。その結果、正に帯電したNaイオンが負に帯電したC層の上に2次元シート状に吸着するという、これまで想定されていた機構から、早い段階で3次元的なクラスター形状へと成長モードが変化することが示されました(図2b)。詳細な解析により、この変化過程でNaイオンへの電子移動が進み(図2a)、Naイオン同士の引力相互作用が強化され、最終的に準金属的なクラスターが形成されるという、これまで知られていなかった新たな機構が存在していることが分かりました。さらに、安定なナノ孔サイズを計算によって評価した結果、Naイオン貯蔵に最適なナノ孔径は1.5 ナノメートルであることが示され、それは実験データとうまく合致するものでした。

続いて、Naクラスター形成時のNaイオン供給に関わる、HC中でのNaイオンの拡散性を評価しました。具体的には、上述のナノ孔モデルに加えて、C層間の距離が短いグラファイトモデルやC層が歪んだ波状モデルなどを用意し(図1b)、Naイオンの自己拡散係数[用語9]をDFT-MD計算により求めました。その結果、C層に欠陥があり、Naイオンが部分的にトラップされる場合であっても、Naイオンの自己拡散係数は約10-5 cm2/s程度の高い値になりました。この値は、従来の実験で得られている値(約10-11cm2/s)よりも5~6桁高いため[参考文献3]、実際のHCでは、これらのモデルとは全く異なる構造がNaイオンの拡散性を支配していることが間接的に実証されました。その構造を探るべく、C層が歪んだ波状モデルをもとに、C層間隔の狭い領域と広い領域が交互に現れるモデルを構築してさらに解析した結果、C層間隔の遷移部分でNaイオンの拡散が阻害される兆候が見つかりました。

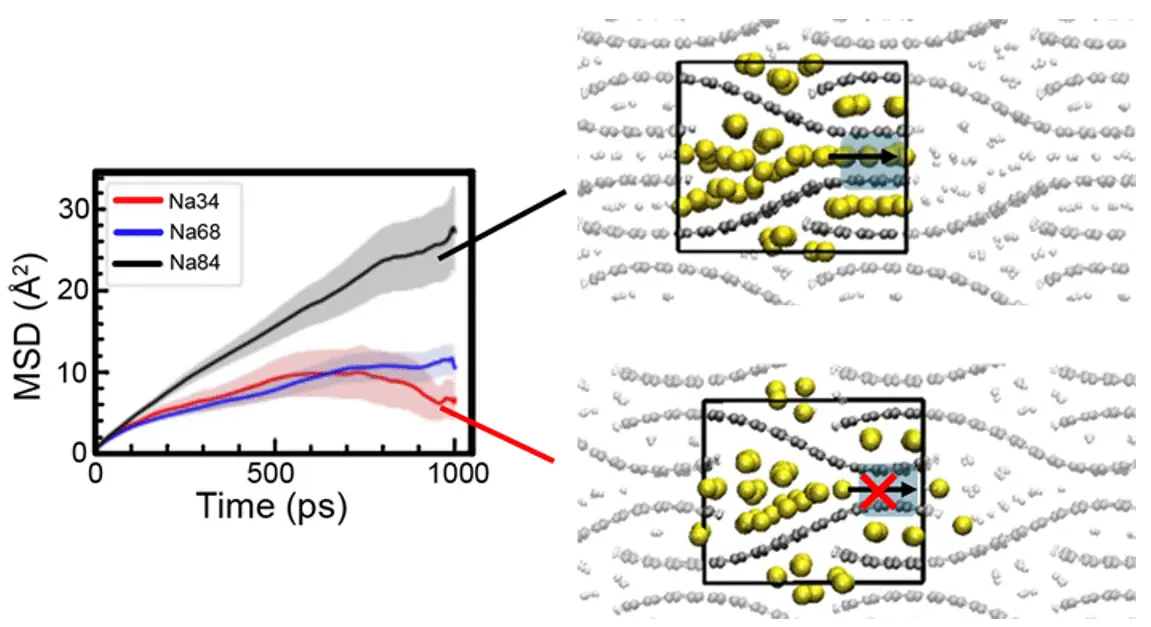

私たちはこの兆候を実証するために、C層間隔がより大きく変化し、かつ分岐や結合を伴うHCモデルを構築し(図3)、ソフトウェア「Matlantis」を用いたユニバーサルニューラルネットワークポテンシャル(UNNP)[用語10]に基づくMDシミュレーション(UNNP-MD)を実施しました。構築したモデルは従来のDFT-MDで扱うには大きすぎたために、DFTに近い計算精度を出せることが近年報告されているUNNPをここでは採用しました。その結果、C層の分岐や結合などのボトルネックを伴う方向では、Naイオンの自己拡散係数が著しく低下することが示されました。一方、Naイオンの量が増えるとボトルネックが常に開いた状態を維持されるため、拡散性が向上する可能性があることも分かりました。

以上の結果から、HCバルク中でのC層間隔の急激な変化が、Naイオン拡散を遅延させる主な要因の一つであり、ナノ孔やグラファイト状領域では局所的に高い拡散性が維持されていることを理論的に実証しました。このことから、良好なレート特性まで考慮してHC負極を設計するためには、C層間隔が急激に変化する領域を極力回避することが望ましいという指針が得られました。

社会的インパクト

2025年、中国の電池メーカーCATLが低温(約-40℃)でも利用可能なNaイオン電池「Naxtra」を発表し、日本でもエレコム社がNaイオン電池のモバイルバッテリーを発売開始しました。このように、Naイオン電池の実用化は世界的に加速しつつあります。このような状況で、Naイオン電池の課題である高エネルギー密度化に向けた原子・イオンスケールでの機構解明と指針提案は、さらに高性能化した電極材料、特に新規HC負極の開発に大きく貢献します。これにより、Naイオン電池の普及がさらに進み、それが社会全体における電池供給の増加にも波及し、最終的にカーボンニュートラル社会の実現が加速することが期待できます。

今後の展開

本研究では、高精度で予言性の高いDFT-MD計算を用いることで新機構を明らかにしましたが、計算コストの問題(複雑な構造の場合大きな計算モデルが必要となり、シミュレーション時間が膨大となって計算が現実的に難しいこと)から、HC負極モデルとしてはかなり簡略化したものしか扱えませんでした。実際のHC負極はより複雑な構造を持ち、さらにさまざまな不純物を内包しているため、完全な理解に至るには、さらに大規模なHC負極モデルを用いた計算シミュレーションが必要となってきます。そこで今後は、本研究でも部分的に活用した、計算精度と計算コストを両立させうるUNNPを活用して、現実的な不純物を含む大規模HC負極モデルでの解析を実行する予定です。これらの知見は、究極のHC負極の設計指針抽出に大きな役割を果たすことが期待されます。

さらに、本研究や今後の研究の成果を統合的に理解することで、原子スケール構造さえいまだにはっきりせず、さまざまな特性が謎に包まれているハードカーボン(HC)の基礎学理の構築が大きく進展すると考えられます。

付記

本研究は、科学技術振興機構(JST)革新的GX技術創出事業 GteX「資源制約フリーなナトリウムイオン電池の開発(JPMJGX23S4)」、同 先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)「分散型国際ネットワークが実現する基盤蓄電技術革新とネットゼロ社会(JPMJAP2313)」、文部科学省 スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム「物理-化学連携による持続的成長に向けた高機能・長寿命材料の探索・制御(JPMXP1020230325)」、および日本学術振興会 科学研究費助成事業(JP24H02203)、の支援を受けて行われました。本研究の計算シミュレーションは、東京科学大学のTSUBAME 4.0および理研のスーパーコンピュータ「富岳」を用いて実行しました。また文部科学省HPCIプログラム利用課題(課題番号:hp240224、hp250227)の協力を受けました。

参考文献

- [1]

- A. Kamiyama, Y. Tateyama, S. Komaba et al., Angewandte Chemie International Edition, 60, 5114-5120 (2021).

- [2]

- Y. Youn, S. Komaba, Y. Tateyama et al., npj Computational Materials, 7, 48 (2021).

- [3]

- K. Ohishi, S. Komaba, J. Sugiyama et al., ACS Physical Chemistry Au, 2, 98-107 (2022).

用語説明

- [用語1]

- ナトリウム(Na)イオン電池:ナトリウムイオンを使う電池で、リチウムイオン電池に比べて、用いられる元素資源が豊富で安価なため、リチウムイオン電池を補完する次世代電池として期待されている。

- [用語2]

- 高エネルギー密度化:電池の性能を表す指標で、電極材料の容量(出し入れできるイオンの量)と電圧の積で表される。Naイオン電池はLiイオン電池より電圧が低いため、高容量化による高エネルギー密度化が求められている。

- [用語3]

- ハードカーボン(Hard Carbon):カーボン層が規則正しく積み重なっている黒鉛に対して、構造が乱れた炭素材料の総称。難黒鉛化性炭素とも呼ばれる。

- [用語4]

- スーパーコンピュータ「富岳」:理化学研究所と富士通が共同開発した日本のスーパーコンピュータで、世界トップレベルの計算性能を誇る。材料開発や創薬、気候予測など、幅広い先端研究に活用されている。

- [用語5]

- 分子動力学(MD):ニュートンの運動方程式を用いて原子・イオンの動きをサンプリングすることにより、統計物理量を求める計算手法。本研究では主に平衡状態と自己拡散係数計算に用いている。

- [用語6]

- ナノスケール(ナノ)孔:1nm = 10-9 m(100万分の1 mm)程度の半径を持つ原子スケールの孔。プラトー領域のNaクラスター形成の受け皿として考えられている。

- [用語7]

- 密度汎関数理論(DFT):経験パラメータを利用しない量子力学方程式に基づいて、電子状態、全エネルギー、原子間力を計算する手法。実験によらない高精度計算手法として、近年広く利用されている。

- [用語8]

- 資源制約フリー:限られた希少資源に依存せず、地球上に広く存在する元素を活用することで、持続可能性と安定供給を実現するという考え方。

- [用語9]

- 自己拡散係数:粒子が外部の力を受けずに自身の熱運動によって移動する速さを示す係数。分子動力学計算などで評価され、リチウムイオン伝導性などの指標になる。

- [用語10]

- ユニバーサルニューラルネットワークポテンシャル(UNNP):DFT計算の結果等を学習することで、より低い計算コストで適切な精度のMDシミュレーションを可能にするイオン間相互作用。特にニューラルネットワーク技術を活用し、幅広い元素に適用可能なものを指す。

論文情報

- 掲載誌:

- Advanced Energy Materials

- タイトル:

- Unveiling Dominant Processes of Na Cluster Formation and Na-Ion Diffusion in Hard Carbon Nano-Pore: a DFT-MD Study

- 著者:

- Che-an Lin, Huu Duc Luong, Ryoma Sasaki, Yoshitaka Tateyama

研究者プロフィール

館山 佳尚 Yoshitaka Tateyama

東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 教授

研究分野:計算材料科学、物性理論、電気化学

関連リンク

JST事業に関すること

科学技術振興機構 未来創造研究開発推進部 GteX推進グループ

波羅 仁

- Tel

- 03-3512-3543

- Fax

- 03-3512-3533

- gtex@jst.go.jp