ポイント

- 独自の設計指針でp型/n型半導体特性や光学特性を広範囲に制御できる材料を開発

- 適切な結晶構造と元素の選択が重要な要素

- 次世代のLEDや太陽電池に使える新材料として期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 フロンティア材料研究所の半沢幸太助教、同 元素戦略MDX研究センターの細野秀雄特命教授(東京科学大学栄誉教授)、同 フロンティア材料研究所の平松秀典教授(兼 元素戦略MDX研究センター)らの研究チームは、独自の化学設計指針を打ち立てることで、今までは光・電子機能とは無縁と考えられていたスピネル型硫化物(Zn,Mg)Sc2S4が、室温で紫~橙色の広範囲で光り、かつp型にもn型にも制御可能な半導体であることを発見しました。

現在、発光ダイオード(LED)やレーザーダイオードとして用いられているInGaN系(窒化物)やAlGaInP系(リン化物)の材料では、人間の視感度[用語1]が最も高い緑色において発光効率が大きく低下するという「グリーンギャップ問題」があります。また、太陽電池においては、光を高効率に吸収可能な新しい半導体材料が強く望まれています。発見した硫化物半導体はそれらすべての機能を満足しており、次世代のLEDや太陽電池に使える新材料として期待できます。

本成果は、9月17日付(米国東部時間)の「Journal of the American Chemical Society」誌に掲載されました。

背景

高輝度、長寿命、低消費電力で光を発する発光ダイオード(LED)は、信号機や照明などのわたしたちの生活に欠かせない光源として幅広く用いられています。また、太陽電池は、カーボンニュートラル実現のために必須となるキーデバイスです。しかし、LEDや太陽電池には改善すべき大きな課題が残されています。

LEDにおいては、人間の視感度が最も高い緑色域において光変換効率が大きく低下してしまう通称「グリーンギャップ問題」が存在します。小型で高効率、高輝度、高精細が要求されている次世代ディスプレイやプロジェクターを実現するためには、p型とn型の両方に制御可能で、かつ高効率に緑色発光する新半導体材料が求められています。また、太陽電池においては、p型とn型の両方に制御可能で、より高効率に太陽光を吸収できる新材料が求められています。LED・太陽電池ともに、p型とn型の両方に制御可能であることが重要な理由は、同じ材料でpn接合[用語2]を作製した場合、高品質のデバイスを実現できるためです。

本研究グループは2019年から2020年にかけて、それらの特性を満足する新候補物質として、ペロブスカイト型構造を有するSrHfS3とその関連化合物を報告しました[参考文献1-3]。しかし、SrHfS3をデバイスに応用することを踏まえ、高品質薄膜を作製したところ、良好な光学特性が得られないことが分かり、その原因はSrHfS3が直方晶[用語3]で対称性が低い物質であるためと考察しました。そこで本研究では、より高い対称性(立方晶[用語4]など)の物質群で、所望の光・電子機能を実現することを目指して設計指針の構築から取り組みました。

研究成果

本研究では、高い対称性の化合物においてp型とn型の両方の電気伝導性を有すること、直接遷移型[用語5]で可視光領域において幅広くバンドギャップ[用語6]を制御できること、を同時に実現できる化学的な指針を設計しました。具体的には、(1)立方晶であるスピネル型構造の化合物AB2X4を選択すること、(2)Bにd0電子配置を持つ元素、Xに硫黄を用いること、という化学設計指針を考案し、上記の電子・光機能が実現可能であることを実験的に実証しました。

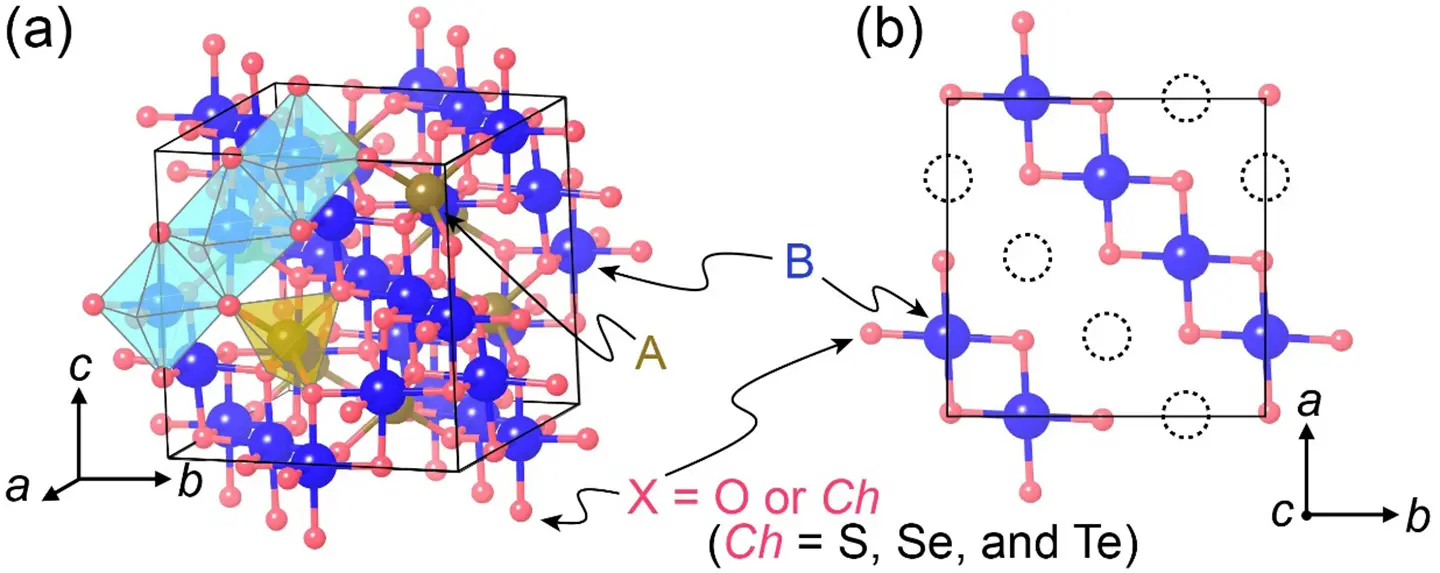

図1にスピネル型化合物の結晶構造を示します。この構造は立方晶のため、直方晶よりも高い対称性を持ちます。スピネル型化合物群は、酸化物が圧倒的に多く見いだされており、絶縁体や透明電気伝導性半導体として報告されています。しかし、酸化物の場合、Mgなどのアルカリ土類金属を除いて、A・Bサイト共に、周期表の右側に位置する元素となり、その電子配置は(n-1)d10ns0(ここでnは主量子数)となり、d軌道は電子ですべて満たされています。このスピネル型酸化物の電子構造は、光・電子デバイスに有利な直接遷移型ではなく間接遷移型(用語5を参照)となるため、目指している光学特性は得られません。

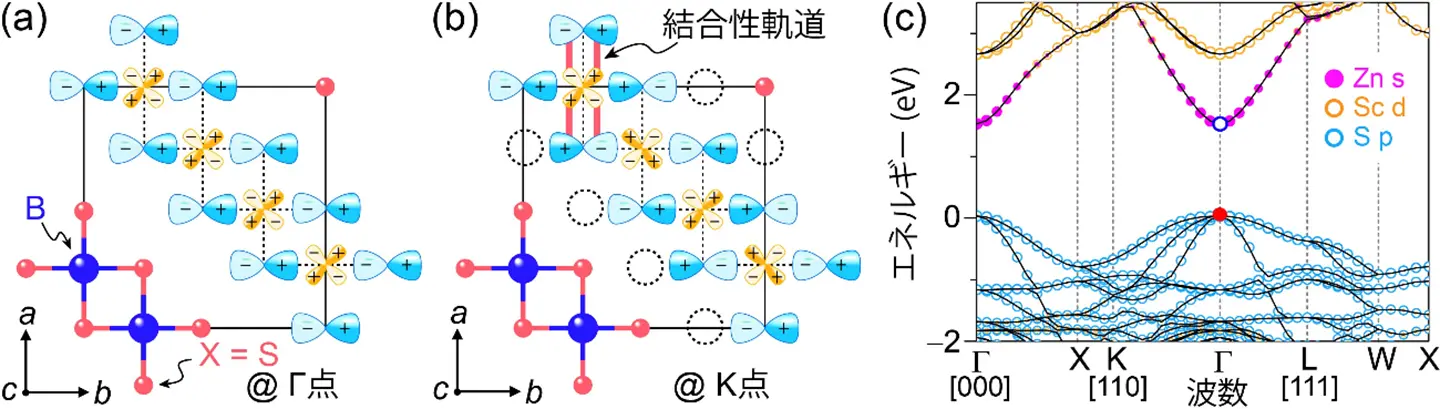

そこで、本研究グループは、立方晶スピネル型構造で直接遷移型を実現するために、図2に示した独自の化学設計指針を打ち立てました。それは、Bにd0電子配置を持つ遷移金属元素、Xに硫黄を選択するというシンプルなものです。

この指針に従って適切な元素を選択することによって、スピネル型酸化物では価電子帯上端を形成していたK点付近のバンドが、スピネル型硫化物ではd軌道とp軌道の結合が強くなり、深い結合性軌道[用語7]を形成します(図2(b))。その代わりに、非結合性軌道[用語8]となっている硫黄の3p軌道(図2(a))が、Γ点で価電子帯上端を形成するため、直接遷移型半導体の電子構造を意図的に設計することが可能になります。その非結合性軌道からなる硫黄の3p軌道は浅い価電子帯上端を形成することから、正孔をドーピングしやすくなります。本研究で候補となったZnSc2S4のバンド構造(図2(c))を見ると、意図した通りの直接遷移型になっています。また、この指針に従うと、Mgなどのアルカリ土類金属を除いて、A位置が(n-1)d10ns0の電子配置でかつnが4以上の元素(例えばZnやCd)となり、分散の大きな伝導帯を形成し、そのエネルギー準位が深くなり、有効質量[用語9]が小さい電子をドーピングしやすくなります。

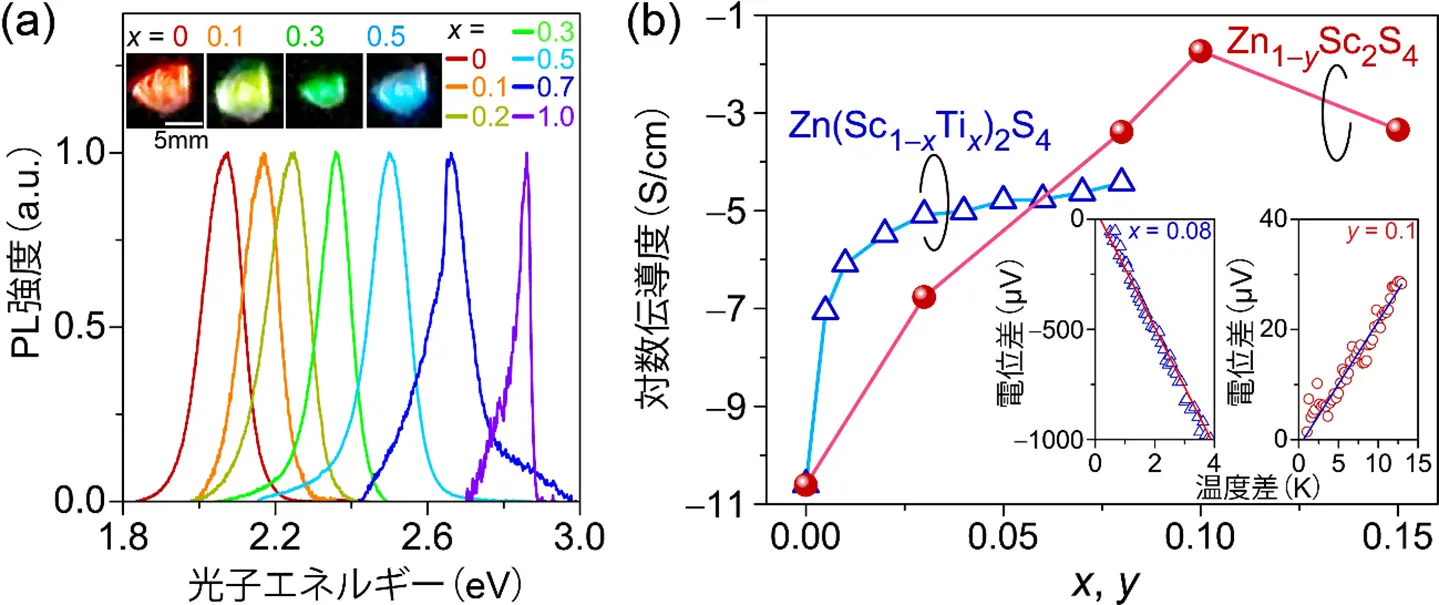

そこで、実験のターゲットを(Zn,Mg)Sc2S4と設定しました。固相反応法[用語10]を用いることで、化学組成を(Zn1–xMgx)Sc2S4で表した場合のすべてのxの領域、つまりx = 0~1の試料を合成することができました。x値の変化に伴いバンドギャップは約2.1 eVから2.9 eVの間で連続的に変化し、直接遷移型であることからその発光波長もバンドギャップと一致しました。すなわち、室温において紫~橙色の広範囲で連続的に発光波長を制御することに成功しました(図3(a))。また、その発光は人間の目で見えるほど明るく、Mg組成x = 0.3が緑色の領域になります。

また、ZnSc2S4へキャリアドーピングを試みたところ、B = Scの位置にTiをドーピングすることでn型半導体に、A = Znの位置に意図的に欠損を導入することによってp型半導体に制御できることを明らかにしました(図3(b))。

以上のように、これまで光・電子機能とは無縁の物質だったスピネル型硫化物を基盤として、室温で紫~橙色の広範囲で光り、かつp型にもn型にも制御可能な半導体物質を見いだしました。

社会的インパクト

現在、III-V属半導体の窒化物やリン化物を使って実現されているLEDやレーザーダイオードが抱えている「グリーンギャップ問題」の解決に向けて一石を投じる成果であり、(Zn,Mg)Sc2S4のバンドギャップ、キャリア濃度のより詳細なチューニングができれば、既存材料よりも高効率な太陽電池用の光吸収層になる可能性を秘めています。

今後の展開

今回の結果により、光・電子デバイス用半導体の化学設計指針、およびそれをもとにその性能が実験的に実証されたスピネル型硫化物(Zn,Mg)Sc2S4のLED・太陽電池光吸収層向けの新材料としての有用性を示すことができました。今後は、この設計指針を基軸として、異なる化学組成を有する関連物質の探索が網羅的に行われることで新しい半導体物質の発見につながることや、単結晶薄膜を用いたpn接合を作製することにより、より高効率の次世代緑色LEDや太陽電池が実現されることが期待できます。

付記

この研究成果は、主に、文部科学省 元素戦略プロジェクト<研究拠点形成型>(課題番号:JPMXP0112101001)、同 データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト(課題番号:JPMXP1122683430)の助成により得られました。

参考文献

- [1]

- Hanzawa, S. Iimura, H. Hiramatsu, and H. Hosono, J. Am. Chem. Soc. 141, 5343 (2019).

- [3]

- Nishigaki, T. Nagai, M. Nishiwaki, T. Aizawa, M. Kozawa, K. Hanzawa, Y. Kato, H. Sai, H. Hiramatsu, H. Hosono, and H. Fujiwara, Solar RRL 4, 1900555 (2020).

用語説明

- [用語1]

- 視感度:人の目が感じる明るさの度合いで、光の波長ごとに異なる。

- [用語2]

- pn接合:電子の穴(=正孔)が動くp型半導体と、電子が動くn型半導体を接合した構造。

- [用語3]

- 直方晶:固体の繰り返し単位を決める7つの結晶系の1つで、すべての結晶軸のなす角は90度だが、a,b,c軸の長さがすべて異なる。

- [用語4]

- 立方晶:結晶軸のなす角がすべて90度であり、かつa,b,c軸の長さがすべて等しい結晶系。

- [用語5]

- 直接遷移型:伝導帯下端と価電子帯上端が同じ波数ベクトルに存在することを指す。それに対して、間接遷移型の場合のそれらは異なる波数ベクトルに存在するため、電子と正孔の再結合には、格子振動などによって運動量変化を必要とする。そのため、間接遷移型より直接遷移型の方が高効率になる。

- [用語6]

- バンドギャップ:価電子帯上端と伝導帯下端のエネルギー差で、バンド間遷移による再結合の場合は、このエネルギー差が発光波長に相当する。

- [用語7]

- 結合性軌道:隣り合う原子の電子軌道が互いの位相を強め合うように作る化学結合。

- [用語8]

- 非結合性軌道:結合性軌道と反結合性軌道が互いを打ち消し合うよう作る結合。結合と言っても正味の相互作用はなく、原子の持つ電子軌道のエネルギー準位がそのまま反映される。

- [用語9]

- 有効質量:物質のバンド構造で決まる実効的な電子の質量で、小さいほど電子が動きやすいことを意味する。

- [用語10]

- 固相反応法:化合物の合成法の1つ。固体状の原料を混合、粉砕したのち、高温で加熱、焼成することで所望の化合物を得る手法。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of the American Chemical Society

- タイトル:

- d0 Cation-Based Spinel-Type Sulfide Semiconductors with Color-Tunable Direct-Gap and Ambipolar Dopability

- 著者:

- Kota Hanzawa, Takayuki Nagai, Ryoga Nagasawa, Takayoshi Katase, Hideo Hosono, and Hidenori Hiramatsu

- DOI:

- 10.1021/jacs.5c12816

研究者プロフィール

半沢 幸太 Kota HANZAWA

東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所 助教

研究分野:超伝導体や半導体などの無機固体材料

細野 秀雄 Hideo HOSONO

東京科学大学 総合研究院 元素戦略MDX研究センター 特命教授(東京科学大学栄誉教授)

研究分野:新規無機電子機能材料(半導体、超伝導体、触媒、発光材料など)

平松 秀典 Hidenori HIRAMATSU

東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所/元素戦略MDX研究センター 教授

研究分野:半導体や超伝導体の新物質探索とそれらの薄膜成長・デバイス化