ポイント

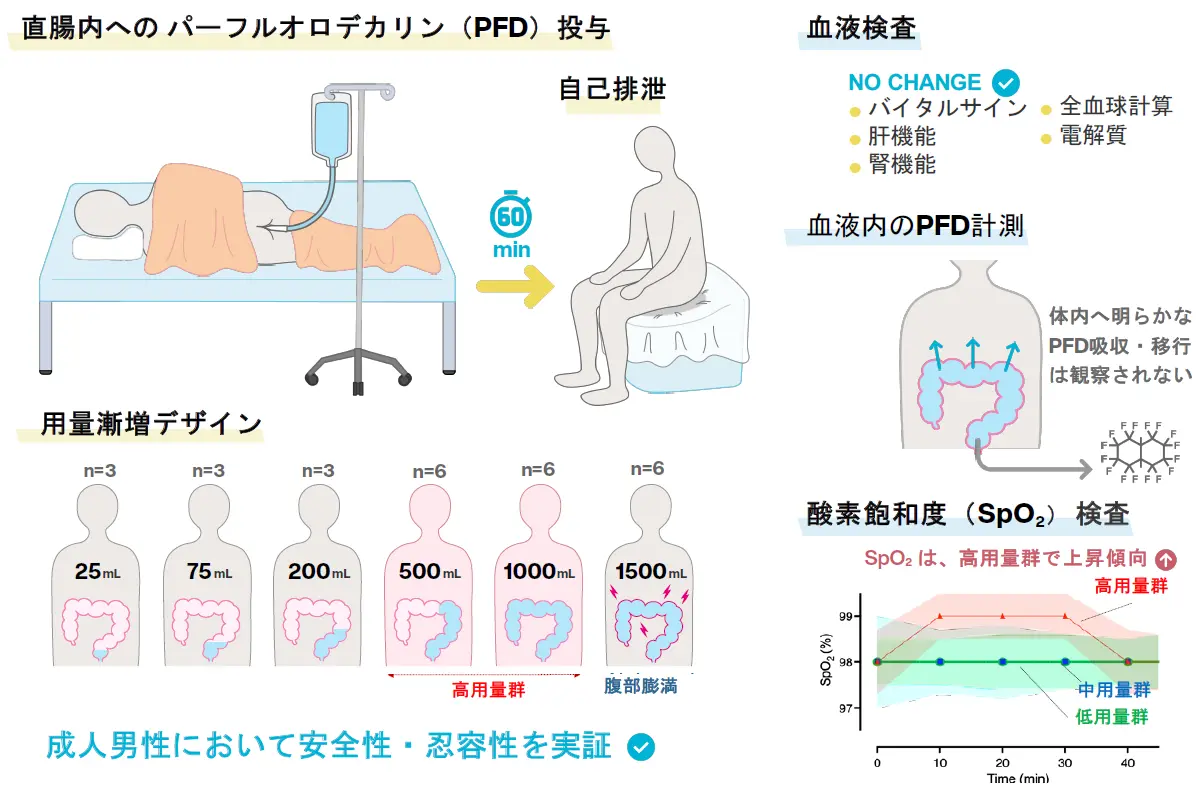

- 世界で初めて、液体酸素キャリアであるパーフルオロデカリン(PFD)を腸内に投与する「腸換気法」の安全性と忍容性を、健康な成人を対象とした臨床試験で確認しました。

- 25 mLから1,500 mLまで段階的に投与した結果、重篤な副作用はなく、腹部膨満感などの軽い症状も一過性で自然に回復しました。

- 投与後の血液検査でPFDは検出されず、体内に吸収されないことが確認されました。

- 本成果は、動物実験段階にあった腸換気法の臨床応用に向けた重要な一歩であり、今後は酸素を多く含む液体を用いた臨床試験を通じて、重症呼吸不全患者への新たな治療法開発が期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 ヒト生物学研究ユニットの武部貴則教授(大阪大学大学院医学系研究科教授/同ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 副拠点長)、名古屋大学医学部附属病院麻酔科の藤井祐病院准教授らの研究チームは、腸換気法[用語1]に用いる液体「パーフルオロデカリン(Perfluorodecalin, PFD)[用語2]」の単回経肛門投与が、ヒトにおいて安全で忍容性が良好であることを、世界で初めて実施された臨床第1相試験(First-in-Human試験)[用語3]により明らかにしました。

本研究は、20~45歳の健康な成人男性27名を対象に、非酸素化PFDを段階的に増量して投与し、その安全性と忍容性を評価する目的で実施されました。試験の結果、重篤な有害事象や投与量を制限するような毒性は一切認められませんでした。高用量群では腹部膨満感や腹痛などの軽度の症状がみられましたが、いずれも一過性であり、特別な処置を要さず自然に回復しました。

また、投与後の血液検査では、肝機能・腎機能を含むすべての項目で異常は認められず、血液中からPFDは検出されませんでした。これらの結果は、PFDが体内に吸収されることなく腸内で安全に機能することを示唆しています。

本試験の成功は、これまで動物実験段階にとどまっていた「お尻から呼吸する」という革新的な医療コンセプトの、ヒトへの臨床応用に大きく道を開くものです。今回確立された安全性の基盤をもとに、今後は酸素を豊富に含んだPFDを用いて、重症呼吸不全患者を対象とした治療効果の検証に進むことが可能となります。

本研究成果は、10月20日付(米国東部時間)の学術誌「Med」誌に掲載されました。

背景

急性呼吸窮迫症候群(ARDS)に代表される重症呼吸不全は、肺でのガス交換機能が失われる致死率の高い病態です。現在、人工呼吸器やECMO(体外式膜型人工肺)が標準治療として用いられていますが、これらは肺へのさらなる負担や合併症のリスクを伴うことが課題となっています。そのため、肺を休ませながら全身に酸素を供給できる、まったく新しい治療法の開発が世界的に待望されてきました。

研究チームは、一部の水生生物が持つ「腸呼吸」の能力を模倣し、哺乳類においても腸を介して酸素を供給する「腸換気法」が可能であることを、動物モデルを用いてこれまでに報告してきました。しかし、この革新的な治療法をヒトに応用するためには、まず健康なヒトにおける安全性と忍容性を厳密に評価することが不可欠なステップでした。

研究成果

本研究は、日本国内で実施された非盲検・非対照の臨床第1相用量漸増試験です。20歳から45歳の健康な成人男性27名が参加し、酸素を含まないパーフルオロデカリン(PFD)を25 mLから最大1,500 mLまで、6段階の用量で単回経肛門投与し、60分間腸内に保持しました。

その結果、以下の点が明らかになりました。

- 高い安全性: 試験期間中、重篤な有害事象や投与中止に至る副作用は1例も発生しませんでした。血液検査においても、肝機能(AST, ALT)、腎機能、電解質など、すべての項目で臨床的に意義のある変動は認められず、本療法の臓器に対する安全性が確認されました。

- 良好な忍容性: 腹部膨満感や腹痛、便意といった軽微な有害事象が報告されましたが、これらは高用量群でやや多い傾向にあったものの、すべてグレード1(軽症)で、一過性かつ自然に消失しました。1,000 mLまでの用量では、特に忍容性が良好でした。

- 体内への非吸収性: 投与後12時間にわたり経時的に採血を行った結果、すべての血液サンプルにおいてPFD濃度は検出限界(1.0 μg/mL)未満でした。これは、PFDが腸管から体内に吸収されず、全身性の毒性を引き起こすリスクが極めて低いことを示す重要な結果です。

- 酸素化の可能性を示唆: 本試験は安全性の確認を主目的としており、酸素を積極的に負荷していないPFDを使用しましたが、500 mL以上の高用量群では、末梢血酸素飽和度(SpO2)がわずかながらも約1%上昇するという変化が観察されました。これは、大気中の酸素がPFDに溶存し、静脈血との濃度差によって酸素を体内へ供給している可能性を示唆しており、本法の原理を支持する結果といえます。

社会的インパクト

本研究は、腸換気という全く新しい医療モダリティの臨床開発における、極めて重要なマイルストーンです。世界で初めてヒトにおける安全性と忍容性を示したことで、これまで基礎研究の段階にとどまっていたこの技術が、実際の医療として患者さんに届く可能性を大きく切り拓きました。

この確固たる安全性のエビデンスを基盤として、今後は実際の患者さんを対象に、治療効果を検証する次のステップである臨床試験へと進むことが可能となります。将来的には、人工呼吸器やECMOを補完、あるいは代替しうる低侵襲な呼吸サポート治療として、新たな医療技術の確立が期待されます。

今後の展開

本試験で確立された安全性データを基に、研究チームは現在、酸素を豊富に溶かしたPFDを用いる臨床試験の準備を進めています。有効性が実証されれば、肺の機能に依存しない画期的な酸素化療法として、新生児をはじめ、治療の選択肢が限られる重症呼吸不全患者を救う新たな手段となる可能性があります。

付記

本研究は、株式会社EVAセラピューティクス、丸石製薬株式会社、ムネ製薬株式会社の支援・協力を受けて行われました。また、日本医療研究開発機構(AMED)「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(JP20fk0108278, 20fk0108506, 21fk0108491)」、および日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(JP21H04822, 25H01051)の支援を一部受けて行われました。

参考文献

用語説明

- [用語1]

- 腸換気法(Enteral Ventilation):肺以外の消化管(本研究では大腸)を介して、体内に酸素を取り込む換気法。

- [用語2]

- パーフルオロデカリン(Perfluorodecalin, PFD): 酸素を非常に多く溶かすことができるフッ素系の液体。化学的に安定しており、体内には吸収されない特性を持つため、医療応用が研究されている。

- [用語3]

- 臨床第1相試験(First-in-Human試験):新しい医薬品や医療技術を、世界で初めてヒトに適用する臨床試験。主に少人数の健康な成人を対象とし、その安全性、体内動態、忍容性を評価することが目的。

論文情報

- 掲載誌:

- Med

- タイトル:

- Safety and Tolerability of Intrarectal Perfluorodecalin for Enteral Ventilation in a First-in-Human Trial

- 著者:

- Tasuku Fujii, Yasuyuki Kurihara, Yoshihiko Tagawa, Hirofumi Nagai, Chihiro Yokota, Hiroyuki Mizuo, Takanori Takebe

研究者プロフィール

武部 貴則 Takanori Takebe

東京科学大学 総合研究院 ヒト生物学研究ユニット 教授

大阪大学大学院医学系研究科教授/同ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 副拠点長

研究分野:再生医学、オルガノイド生物学

藤井 祐 Tasuku Fujii

名古屋大学 医学部附属病院 麻酔科 病院准教授

研究分野:麻酔科学、集中治療医学

関連リンク

お問い合わせ

東京科学大学 総合研究院 ヒト生物学研究ユニット 所属

教授 武部 貴則

- Tel

- 03-5803-5795

- Fax

- 03-5803-4157

- ttakebe.ior@tmd.ac.jp