概要

東京科学大学 医歯学総合研究科 認知神経生物学分野の上阪直史教授(研究当時:東京大学 大学院医学系研究科 講師)、帝京大学 先端総合研究機構の狩野方伸特任教授(東京大学 大学院医学系研究科 名誉教授)、東京大学 大学院医学系研究科のKao Tzu-Huei研究員(研究当時)、帝京大学 先端総合研究機構研究員の奥野優人研究員、らの研究グループは、小脳において、運動制御だけでなく社会性や認知機能を担うプルキンエ細胞[用語1]にシナプス入力する登上線維[用語2]が、発達の初期段階でどのように「勝ち残り」、その後どうやって不要な線維を取り除いて大人の神経回路を完成させるのかを明らかにしました。

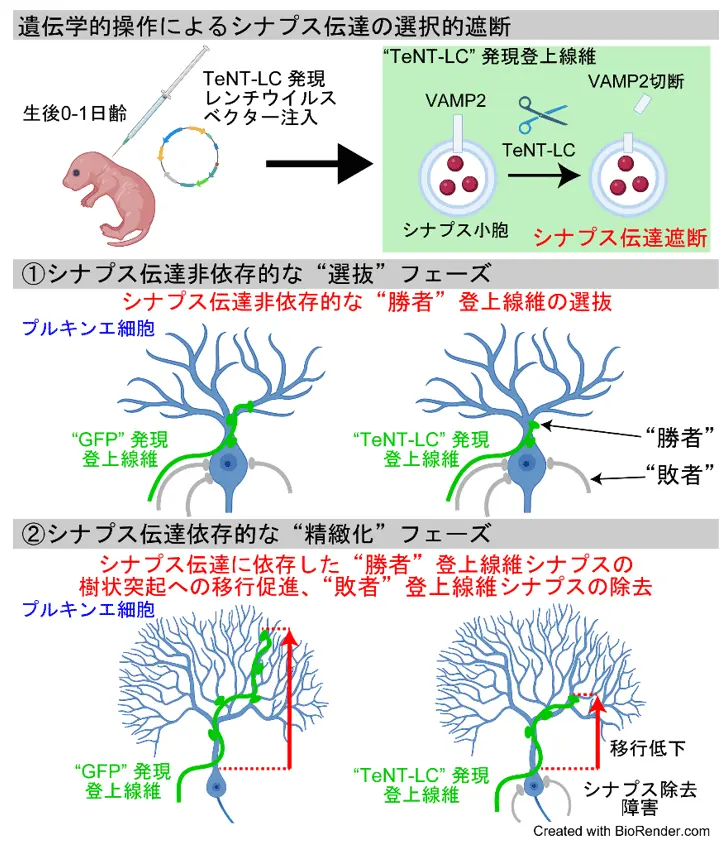

生まれた直後のマウスのプルキンエ細胞は、5本以上の登上線維からシナプス結合を受けています。従来は、これらの複数の登上線維のうち、プルキンエ細胞に対して「強いシグナル(シナプス伝達[用語3])を送ることができる線維が“勝者”として勝ち残り、弱いシグナルしか送れない線維は“敗者”として排除される」と考えられてきました。この仮説を検証するため、本研究では一部の登上線維から神経伝達物質(グルタミン酸[用語4])の放出を遺伝学的に阻害して、プルキンエ細胞にシグナルを送ることができないようにした際、発達期の小脳の神経回路形成がどのように影響されるかを調べました。

本研究成果のまとめ

図の説明

①と②において、左側の「“GFP”発現登上線維」は、伝達物質を放出できる正常な登上線維を緑色蛍光タンパク質(GFP)で可視化したものを示す。右側の「“TeNT-LC”発現登上線維」は、伝達物質を放出できない登上線維をGFPで可視化したものを示す。

その結果、シナプス伝達がなくても初期段階の“勝者”のselection(選抜)は起こり得ることを示しました。一方で、選抜された登上線維がプルキンエ細胞の樹状突起[用語5]とシナプス結合する領域を拡大し、他の線維を排除して最終的な配線を仕上げるrefinement (精緻化)にはシナプス伝達が必須であり、これを阻害すると未熟な配線が長期にわたり残存することが確認されました(図参照)。

この結果は、発達期の神経回路形成は、(1)シナプス伝達を必要としない「選抜」フェーズと、(2)シナプス伝達に依存する「精緻化」フェーズという二段階で進むことを示唆します。これは、発達障害や運動失調症など、神経回路の微細な異常が関わる疾患の理解・治療標的探索に新しい視点を提供します。すなわち、まずシナプス伝達とは関係なく勝ち残る神経線維が選ばれ、その後にシナプス伝達に依存するメカニズムによって配線を磨き上げるという「分業制」の存在を、実験的に裏づけた点に本研究の最大の意義があります。

背景

私たちの脳は、生まれる前後に一旦過剰なシナプス結合を作っておいて、その後の発達期に、必要なシナプス結合だけを残して不要なものは除去するという戦略をとります。誕生直後の動物の小脳では、1つのプルキンエ細胞に複数の登上線維がシナプスを一時的に形成しますが、その後1本の登上線維のみが“勝者”として選ばれてプルキンエ細胞の樹状突起へシナプス結合領域を拡大し、残りの“敗者”の登上線維からのシナプス結合は取り除かれる(シナプス刈り込み)ことが知られていました。長年、「プルキンエ細胞に強い活動を起こす線維が“勝者”となり、弱い活動しか起こせない線維は“敗者”となる」と考えられてきました。つまり、“勝者”は活動依存的に決定する、という考え方です。しかし、「そもそもプルキンエ細胞を活動させることができない(シグナルを送れない)線維は本当に初期の選抜で必ず負けてしまうのか?」 という根本的な問いは、検証されていませんでした。

この疑問に答えるため、本研究では、一部の登上線維に破傷風毒素軽鎖(TeNT-LC[用語6])を導入することで、神経伝達物質(グルタミン酸)の放出を阻害し、登上線維とプルキンエ細胞との間にシナプス伝達が起こらない状態を人工的に作り出しました。このような操作によって、シナプス伝達を起こすことができず、プルキンエ細胞を活動させることができなくなった登上線維が、シナプス刈り込みの過程においてどのようにふるまうのかを観察しました。具体的には、(1)“勝者”を決める「選抜」のフェーズと、(2)不要なシナプスの除去と“勝者”となった登上線維がプルキンエ細胞の樹状突起へとシナプス結合領域を拡大する配線の「精緻化」のフェーズにおいて、そのふるまいを調べました。その結果、初期の「選抜」はシナプス伝達がなくても起こるが、配線の「精緻化」にはシナプス伝達が不可欠であることが明らかになりました。

内容

1.シナプス伝達を選択的に遮断する遺伝学的操作系の確立

登上線維の一部に破傷風毒素軽鎖(TeNT-LC)を発現させ、シナプス小胞タンパク質(VAMP2[用語7])を分解することで登上線維からのグルタミン酸放出を遮断し、プルキンエ細胞へのシナプス伝達を停止させる実験系を樹立しました。蛍光レポーターとの共発現、VAMP2の免疫染色シグナルの消失、さらに電気生理学的にシナプス伝達の消失を確認し、「登上線維は存在するがシナプス伝達はできない」という実験条件を厳密に担保しました。

2.シナプス伝達がなくても“勝者”登上線維は選抜される

私たちは、上記の操作によってシナプス伝達ができなくなった登上線維であっても、発達初期に“勝者”として選抜され得ることを示しました。従来、発達初期における“勝者”登上線維の選抜は、シナプス伝達の強さ(すなわち、どれだけ強い活動をプルキンエ細胞に生じさせることができるか)に依存すると広く考えられてきましたが、本研究の結果は、“勝者”の選抜は活動に依存しない仕組みによって制御されている可能性を強く示唆しました。

3.“勝者”登上線維の樹状突起へのシナプス領域の拡大はシナプス伝達に依存する

正常マウスの生後発達では、選抜された“勝者”登上線維はプルキンエ細胞の細胞体から樹状突起へとシナプス領域を拡大していきます。しかし、伝達物質放出を遮断した登上線維は、“勝者”となっても、樹状突起領域へのシナプス領域拡大が顕著に遅延し、その後の拡大の程度も不完全なままで、成熟期でもこの遅れが改善されませんでした。これらから、出生直後に選抜された“勝者”登上線維が十分に強化されて大人の小脳の神経回路が完成するためには、シナプス伝達が必須であることが明らかになりました。

4.“敗者”登上線維のシナプス除去はシナプス伝達に依存する

伝達物質放出を遮断した登上線維が“勝者”として選抜された場合には、プルキンエ細胞の細胞体に残存する“敗者”登上線維由来のシナプスが十分に除去されず、複数の登上線維がシナプス結合したままの未完成の配線状態が、成熟期になってもみられることがわかりました。さらに、“敗者”登上線維に由来するシナプスがそのシナプス伝達に依存して維持されうることが示唆されました。これから、過剰な登上線維が除去され、“勝者”登上線維のみがプルキンエ細胞にシナプス結合して、大人の小脳の神経回路が完成するためには、シナプス伝達が必須であることが明らかになりました。

5.「選抜(シナプス伝達非依存)」と「精緻化(シナプス伝達依存)」の二段階モデル

以上の結果を統合すると、生後発達期の神経回路形成には、(1)活動(シナプス伝達)に依存せずに進行する初期の“勝者”選抜フェーズと、(2)シナプス伝達に依存して進行する精緻化フェーズという、二段階の発達機構が存在することが明らかになりました。これまでは、「選抜」と「精緻化」の両方とも、活動(シナプス伝達)によって規定されると考えられておりましたが、本研究はこの単線的モデルをアップデートし、「選抜」と「精緻化」の機能分化という新たな神経回路発達機構を提唱するものです。

研究の成果の意義

本研究は、小脳の登上線維とプルキンエ細胞の間の神経回路の生後発達が、「選抜(シナプス伝達非依存)」と「精緻化(シナプス伝達依存)」という二段階で進むことを示し、長らく想定されていた「シナプス伝達の強さが最初から勝敗を決める」というモデルを更新しました。臨床的には、初期の「選抜」は正常に進むにもかかわらず、後期の「精緻化」に障害がみられる発達障害や運動失調症の病態像を想定し、介入のタイミングや標的分子を精緻化フェーズ特異的に設定することなどが考えられます。今後は、選抜フェーズを担う分子・細胞機構の同定に向けて、オミックス解析やin vivo CRISPRスクリーニング、生体イメージングを組み合わせた網羅的解析が求められます。AIやニューラルネットワークの学習アルゴリズムにおいても、まず構造的・統計的基準で候補を絞り、その後に活動依存的な最適化で性能を磨くという「分業制」の設計思想を導入するヒントとなることが期待されます。

特記事項

本研究は、日本学術振興会の科学研究費の助成により行われました(課題番号:25000015, 18H04012, 20H05915, 21H04785, 22H05093)。

本研究成果は2025年8月22日(金)4時(日本時間)に「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America」に掲載されました。

用語説明

- [用語1]

- プルキンエ細胞:小脳皮質からの神経情報の出力を担う大型の神経細胞。運動の学習や調整に重要です。

- [用語2]

- 登上線維:延髄の下オリーブ核から小脳のプルキンエ細胞へシナプスを介して情報を伝える神経線維。発達の途中では1つのプルキンエ細胞に複数の登上線維がつながりますが、最終的には1本になります。

- [用語3]

- シナプス伝達:神経線維(軸索)の末端部分(シナプス前終末)から化学物質(神経伝達物質)が放出され、これが受け手の神経細胞(シナプス後部)の受容体に結合して電気信号に変換され、情報を送る仕組み。「伝達が強い=信号がよく通る」状態を指します。

- [用語4]

- グルタミン酸:脳において最も一般的な興奮性の神経伝達物質。シナプス前終末から放出されて、受け手の神経細胞の活動を上昇させます。

- [用語5]

- 樹状突起:神経細胞がシナプス入力を受け取る枝状の構造。

- [用語6]

- 破傷風毒素軽鎖(TeNT-LC):神経細胞が軸索終末から神経伝達物質を放出する仕組みを遮断するタンパク質。これを登上線維に発現させると、シナプス伝達ができなくなります。

- [用語7]

- VAMP2:伝達物質の入った小胞をシナプス前終末の細胞膜と融合させるのに必要なタンパク質。TeNT-LCはVAMP2を壊すことによって、神経伝達物質の放出を止めます。

論文情報

- 掲載誌:

- Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

- タイトル:

- Synaptic transmission is dispensable for selecting the winner input but is crucial for the subsequent events of synapse elimination

- 著者:

- Tzu-Huei Kao, Yuto Okuno, Kyoko Matsuyama, Takaki Watanabe,Naofumi Uesaka, and Masanobu Kano

関連リンク

お問い合わせ

帝京大学先端総合研究機構

特任教授 狩野 方伸

- Tel

- 03-3964-1211

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 認知神経生物学分野

教授 上阪 直史

- uesaka.cnb@tmd.ac.jp

- Tel

- 03-5803-5852

取材申込み

帝京大学本部広報課

- kouhou@teikyo-u.ac.jp

- Tel

- 03-3964-4162

東京科学大学 総務企画部 広報課

- media@adm.isct.ac.jp

- Tel

- 03-5734-2975

- FAX

- 03-5734-3661