ポイント

- 鼻呼吸障害が運動機能低下や抑うつ様行動を引き起こすメカニズムを解明しました。

- 発達期の鼻呼吸障害が小脳の神経回路形成や機能に悪影響を及ぼすことを確認しました。

- 鼻呼吸が脳機能にとって不可欠であり、将来の治療や介入の新たなアプローチの可能性を提示しました。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※大学院医歯学総合研究科 認知神経生物学分野 上阪直史教授と咬合機能矯正学分野 小野卓史教授の研究グループは、発達期における鼻呼吸が運動機能の最適化や抑うつ様行動[用語1]の抑制に重要な役割を果たすことを明らかにしました。また、そのメカニズムとして小脳[用語2]の神経回路の確立があることを、マウスを用いた研究で示しました。

本研究成果は、10月23日付(米国東部時間)で「Communications Biology」誌のオンライン版に掲載されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

鼻呼吸障害は、現代社会において健康問題の一つです。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、アデノイド肥大など、さまざまな要因によって引き起こされる鼻呼吸障害は、睡眠の質の低下や顎顔面の成長への影響など、広範な影響を及ぼすことが知られています。これらの影響に加えて、近年の研究により、鼻呼吸が脳機能にも重要な役割を果たしている可能性が示唆されています。しかし、鼻呼吸障害が脳の発達にどのように影響するのか、そのメカニズムについては、これまでほとんど解明されていませんでした。このような背景から、発達期における鼻呼吸障害が脳の発達と機能に与える影響を解明することは、以下の点で重要であると考えられます。

- 発達期からの鼻呼吸障害による長期的影響の理解:単なる呼吸の問題にとどまらず、脳の発達への影響を明らかにすること。

- 新たな治療アプローチの可能性:鼻呼吸障害の治療が脳機能の改善にもつながる可能性を探ること。

-

予防医学への貢献:適切な鼻呼吸の重要性を示すことで、早期介入や予防的アプローチの重要性を強調すること。

本研究では、運動制御の中枢であり、認知機能[用語3]や感情への関与が示されている小脳に着目し、発達期における鼻呼吸の影響についてマウスモデルを用いて解析しました。

研究成果

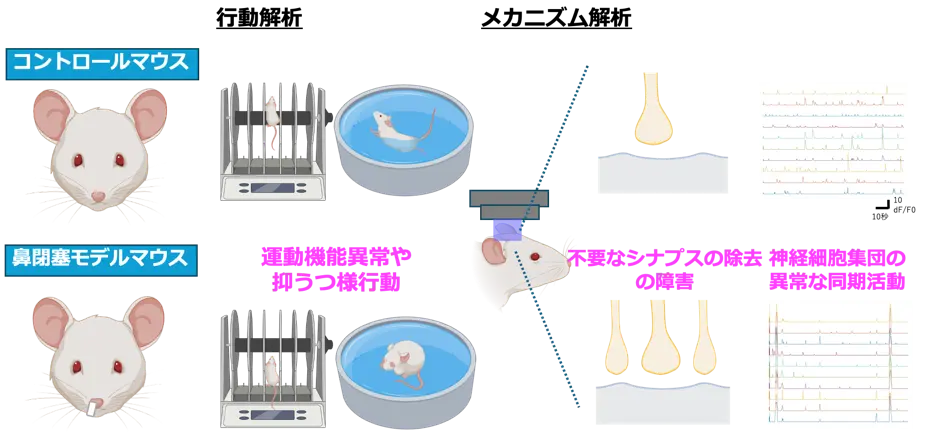

本研究グループは、発達期における鼻呼吸障害が小脳の発達と機能に重大な影響を与えることを明らかにしました(図参照)。まず研究グループは各発達段階から鼻呼吸障害も持つモデルマウスを作成するため、生後3日齢、生後3週齢、および生後2ヵ月齢の各マウスの片方の鼻を閉じました。片方の鼻を閉じたマウスでは、SpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)が低下することが知られています。発達期に鼻呼吸障害を持つマウスでは、運動能力の低下や抑うつ様行動の増加が観察されました。さらに、鼻呼吸障害がこれらの行動に影響を与える重要な時期(臨界期[用語4])が存在し、生後3日目から3週間目は抑うつ様行動に、3週間目から7週間目は運動機能に特に重要であることを見出しました。また、鼻呼吸障害が行動異常を引き起こすメカニズムとして、発達期における神経回路形成の障害が関与していることも示しました。鼻呼吸障害を持つマウスでは、小脳の神経細胞間で不要な接続を取り除く過程が正常に行われず、神経回路の形成が阻害されました。さらに、小脳の主要な神経細胞であるプルキンエ細胞[用語5]集団の活動が異常に同期し、この状態が成体になっても持続することが分かりました。興味深いことに、これらの変化は成体になっても持続することが確認されました。

これらの発見は、鼻呼吸が脳の正常な発達と機能維持に不可欠であることを示すとともに、小児期の鼻呼吸障害に対する早期診断と介入の重要性を科学的に示唆しています。本研究は、鼻呼吸障害が単なる呼吸の問題を超え、脳の発達や将来の精神的・身体的健康にも深く関わる可能性を示唆しており、医療や健康管理における新たなアプローチの必要性を提起しています。

社会的インパクト

本研究の成果は、鼻呼吸の重要性に新たな光を当てるものであり、特に以下の点で意義があります。

- 小児の鼻呼吸障害への注目:アレルギー性鼻炎やアデノイド肥大などの治療の重要性が再認識される可能性があります。

- 早期介入の重要性:脳の発達に重要な時期があることが分かったため、適切な時期に治療を行うことの重要性が強調されます。

- 新たな治療アプローチの可能性:鼻呼吸障害が脳の発達に与える影響のメカニズムが明らかになったことで、新しい治療法の開発につながる可能性があります。

- 健康教育への貢献:鼻呼吸の重要性に対する一般の認識を高めることで、健康的な生活習慣の促進に貢献できます。

今後の展開

今後の研究では、これらの知見がヒトにも適用できるかを確認し、具体的な治療法や予防法の開発につなげていくことが期待されます。

付記

この研究は文部科学省科学研究費補助金、旧TMDU卓越大学院制度、武田科学振興財団、旭硝子財団の支援のもとで行われたものです。

用語説明

- [用語1]

- 抑うつ様行動:うつ病に似た行動や症状。これには、興味や喜びの喪失、活動量の低下、無気力、社会的な回避、睡眠や食欲の変化などが含まれ、ストレスや神経系の異常、ホルモンの影響などによって引き起こされる。

- [用語2]

- 小脳:脳の一部で、主に運動機能の調整やバランスの維持を担当。また、認知機能や感情の調節にも関与していることが近年の研究で示されている。

- [用語3]

- 認知機能:思考や理解、記憶、判断、問題解決など、情報を処理し活用する脳の働き。物事を認識し、計画を立て、行動するための基盤となる能力で、学習や記憶、注意力、言語理解などが含まれる。

- [用語4]

- 臨界期:経験や刺激を受けることで、神経回路や機能が正常に発達する特定の期間。

- [用語5]

- プルキンエ細胞:小脳に存在する神経細胞。運動の調整、運動の学習、社会性などに重要な役割を果たす。

論文情報

- 掲載誌:

- Communications biology 2024 Oct 23;7(1):1381.

- 論文タイトル:

- Nasal obstruction during development leads to defective synapse elimination, hypersynchrony, and impaired cerebellar function

- 著者:

- Moe Tanigawa, Mengke Liu, Mariko Sekiguchi, Kyosuke Goda, Chiho Kato, Takashi Ono and Naofumi Uesaka

研究者プロフィール

谷川 萌 Moe Tanigawa

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 咬合機能矯正学分野 大学院生

研究分野:矯正・小児系歯学

加藤 千帆 Chiho Kato

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 咬合機能矯正学分野 助教

研究分野:矯正・小児系歯学

小野 卓史 Takashi Ono

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 咬合機能矯正学分野 教授

研究分野:矯正・小児系歯学、睡眠歯科学

上阪 直史 Naofumi Uesaka

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 認知神経生物学分野 教授

研究分野:神経生理学、発達神経科学