TSUBAMEスーパーコンピュータが拓く、分野横断型大規模シミュレーションの未来

インタラクティブなコンテナ協調型シミュレーション基盤で社会課題解決を加速

ポイント

- これまでスーパーコンピュータ上で困難だった、インタラクティブかつ高性能な計算を可能とする基盤技術を開発し、TSUBAMEスパコン上で実証

- 既存のバッチジョブスケジューラ上で複数の大規模プログラムの即時実行を可能にする技術や、コンテナ協調型プログラムをスパコン上で実行可能とする技術の開発によって上記を実現

- 本成果をもとに、製造や物流、都市サービス設計などさまざまな分野への高性能計算の利用を普及させ、社会課題解決の加速を目指す

概要

東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 スーパーコンピューティング研究センターの遠藤敏夫教授らの研究グループは、東京科学大学と富士通株式会社(以下、富士通)による「富士通次世代コンピューティング基盤協働研究拠点」(富士通スモールリサーチラボ)において、コンテナ協調型[用語1]の複雑なシミュレーションを大規模かつインタラクティブに実行するための革新的な基盤技術を開発しました。Science Tokyoが保有するTSUBAME4.0スーパーコンピュータ(以下、TSUBAME4.0)[用語2]上でその効果を実証した結果、社会課題を解決するための施策探索中に必要となる、大量のシミュレーションの総実行時間を、従来方式に比べ1/9に高速化することに成功しました。

この技術により、社会課題解決に向けた施策探索が飛躍的に効率化され、製造、物流、都市サービス設計など、さまざまな分野におけるサービスの高度化とデジタル社会の発展に貢献します。

本成果は、7月23日に東京・日比谷国際ビルコンファレンススクエアで開催される産学連携イベント、Science Tokyo設立記念「International Open Innovation & Startup Symposium(IOI&SS)」にて、発表技術に関するブース展示を予定しています。

背景

社会課題はさまざまな分野の要因が複雑に絡み合って発生します。そのため、その解決には各分野間の相互作用や関連性を考慮する分野横断的な視点でのシミュレーションによる施策の検討が不可欠です。近年、そのシミュレーション規模は拡大しており、高速な施策探索のための基盤として、スーパーコンピュータ(以下、スパコン)の活用が期待されています。しかし、複雑な社会課題では、施策を定義するパラメータの種類や設定範囲が膨大となるため、全探索はスパコンを使っても現実的ではありません。

そこで、探索の途中で専門家や関係者がシミュレーション結果を確認し、次の探索方針を修正することで探索数を削減するインタラクティブな施策探索方法が効果的なアプローチとして注目されています。例えば、初期のシミュレーション結果から有望なパラメータ範囲を特定し、その範囲に絞って再シミュレーションを行います。全探索のように予め定められた範囲を機械的に探索するのではなく、ユーザの知識や経験を活用することで、探索にかかる時間や計算資源を削減し、より効率的な施策の発見が期待できます。

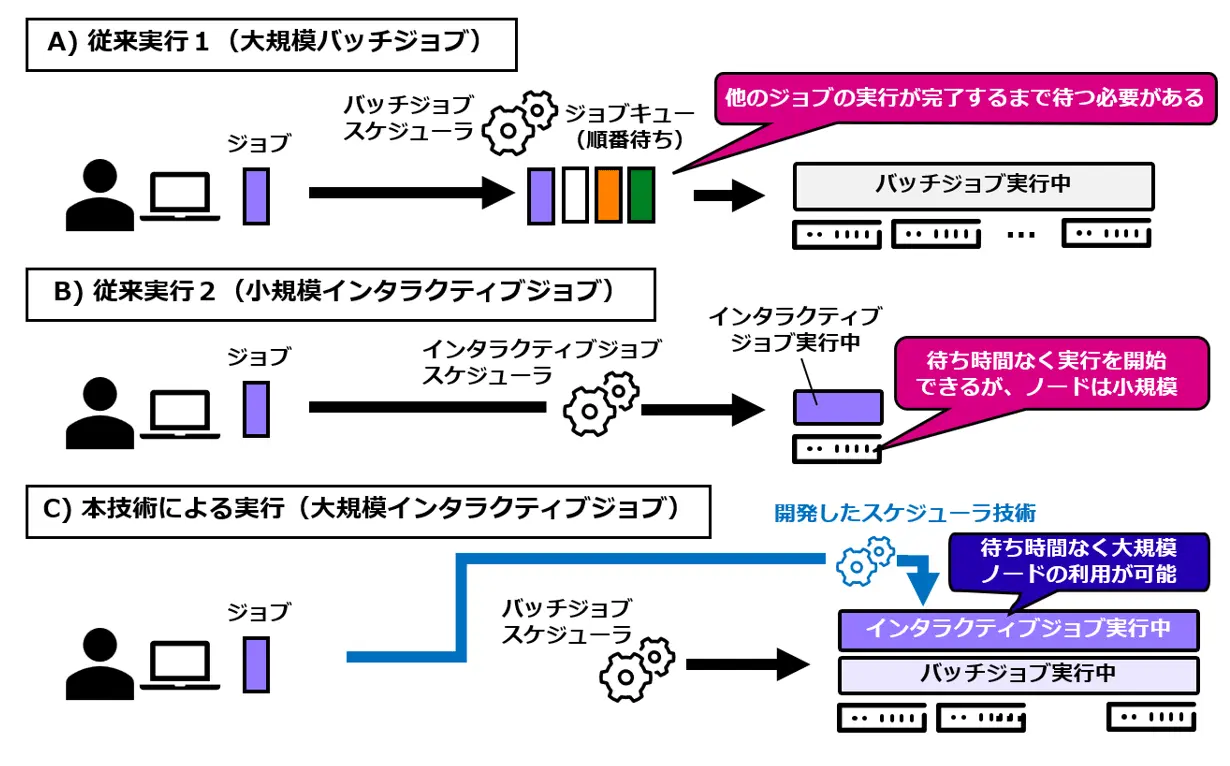

しかしながら、スパコンでは、大規模なジョブのインタラクティブな実行が困難であるという課題がありました。これは、多くのスパコンがバッチ処理[用語3]を前提としたスケジューリングシステムを採用しており、必要な計算資源が大きいほど、ジョブの開始までの待ち時間が長くなるためです(図1A)。インタラクティブな施策探索では、ユーザのフィードバックを受けて瞬時に大規模シミュレーションを開始する必要があります。TSUBAME4.0では、インタラクティブなジョブに特化した即時利用可能な計算ノード[用語4]も提供していますが、これは主にバッチ処理前の動作確認などの用途を想定していることから、利用できるノード数や性能に制限があり、大規模な計算には適していません(図1B)。

また、分野横断的なシミュレーションでは、環境、経済、交通などドメインごとに独立したコンテナ型のシミュレータが協調して動作する必要があります。各シミュレータは基本的にそれぞれ独自に開発されるため、通信ポート番号なども単独動作する前提で設定されています。一般的なコンテナ実行環境では、コンテナ管理ツールなどが作成する仮想ネットワークによって各コンテナの通信ポートの衝突を回避できます。しかし、仮想ネットワークの構築には管理者権限を必要とするため、非管理者権限での利用が原則であるスパコンでの実施は困難でした。

(A)大規模実行が可能だが待ちが発生するバッチジョブ方式

(B)待ち時間なく利用可能な小規模インタラクティブジョブ方式

(C)今回開発した大規模かつインタラクティブを両立する方式

研究成果

ユーザが獲得したTSUBAME4.0の計算ノード内で、従来のバッチジョブやコンテナ協調型のインタラクティブジョブなど、複数のジョブを即時に開始しスケジュールできる基盤技術を開発しました。本技術により、インタラクティブな施策探索などの大規模かつ即時実行が必要なジョブを、ユーザが利用中の計算ノードを活用して実行できます。

[開発技術の概要]

今回開発した技術(図1C)は、ユーザが投入したバッチジョブに割り当てられた計算資源を、インタラクティブなジョブへ同時に割り当てて、複数のジョブを細かい周期で切り替えながら実行可能にする技術です。本技術はユーザが利用する計算ノード上で動作するスケジューラとして実装されており、即時性と多数計算ノードによる高性能の両方を必要とするジョブを、待ち時間なく開始することができます。

さらに本基盤技術は、各ジョブが複数コンテナ協調型である場合にも以下のように対応します。通信ポート衝突の問題を、仮想ネットワークの構築ができないスパコン上で解決するために、各構成プログラムが通信ポートの割り当て関数などを実行するタイミングに割り込み、衝突しない通信ポート番号へ自動で変換します。

[実証実験]

本技術の効果を検証するため、電動スクーターを活用したシェアドモビリティにおけるインタラクティブ施策探索の実行時間を評価しました。

シェアドモビリティのシステム運用においては、エリア内の各拠点に適切な台数の電動スクーターを配置する必要があります。この初期配置はエリアのCO2削減効果・利用者の利便性・事業者の収益など多様な指標に影響するため、慎重に決定する必要があります。このために、さまざまな初期配置に基づくシミュレーション試行を繰り返し、その中から良い配置を探索により決定します。本実験では、2台のシミュレーションコンテナと1台の結果集約コンテナから成るコンテナ協調型シミュレータを使用しました。インタラクティブな探索では、ユーザが次に注目したい施策範囲を指定してから探索結果を提示するまでの時間短縮が極めて重要です。

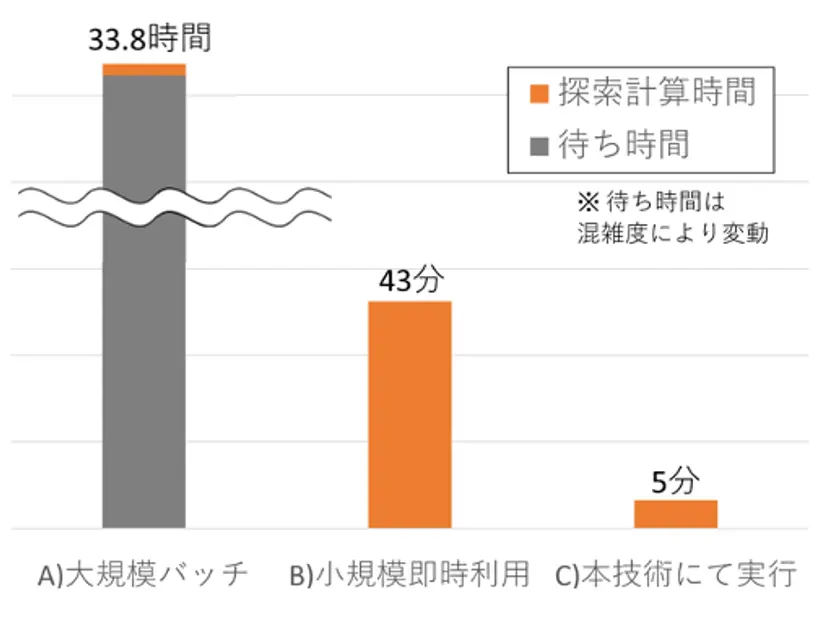

TSUBAME4.0上で比較実験を行い、1回の施策探索終了までの経過時間を図2に示します。(A)の大規模バッチ実行では、空き計算ノードができるまでの待ち時間が発生し、混雑時には数十時間となる場合があります。(B)の即時利用可能ノードを利用したインタラクティブ実行では、待ち時間は不要なものの、実行ノード数に制限があるために探索計算時間が長くなっています。 (C)の開発技術を用いた実行では、すでに実行中の(同一ユーザによる)長時間バッチジョブに割り込み、即座に探索を開始します。互いの性能干渉を最低限に抑えつつ待ち時間を解消することができるため、(C)では最も高速に探索を終了することができます。少数ノードしか利用できない(B)に比べて1/9に高速化することができました。

さらにこの実験に先立って通信ポート変換技術を適用しており、手作業のソフトウェア変更を行った場合には通信先約60箇所の修正の手間が発生するところを、自動で変換しています。

[施策探索の高速化の効果]

開発技術は、各探索にかかる時間を大幅に短縮することで、大規模かつインタラクティブな施策探索を実現可能にします。

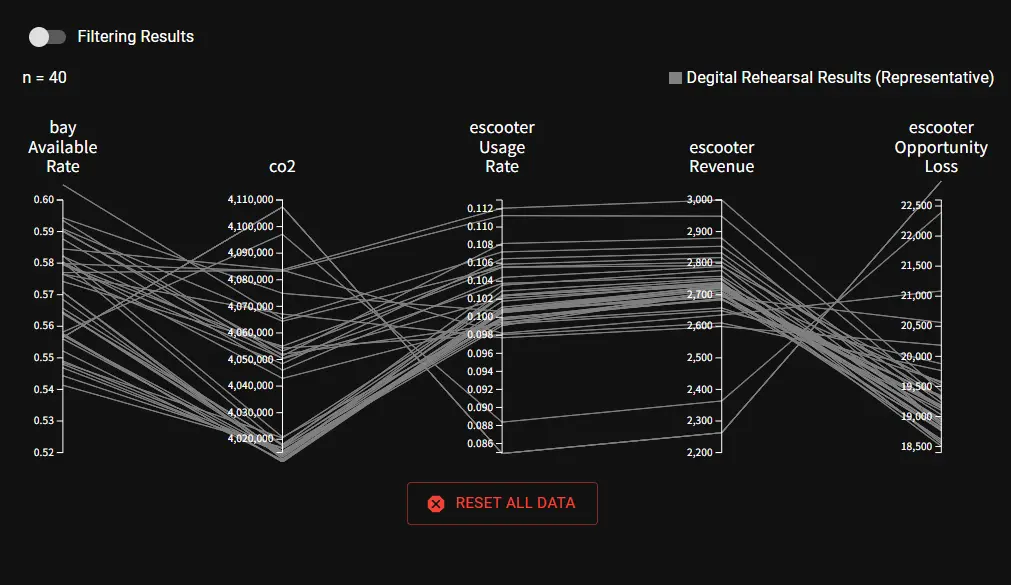

図3は、あるユーザが実施したインタラクティブな施策探索において、開始から一定時間経過した時点での、施策提案ツールの表示結果です。1本の折れ線が1回のシミュレーション結果を示しており、縦軸は該当結果を各評価値(収益、CO2削減量等)で評価した結果です。(B)の従来方式に比べ(C)の開発技術を利用する方式では、同じ時間で多くの線(探索結果)を表示しており、短い時間でより多数の施策を高速に提案していることが分かります。

図3. 一定時間経過後の実行済のシミュレーション数の比較

社会的インパクト

これまで、スパコンの利用は一部の研究機関や企業に限られていました。今回の成果は、単にスパコンの利用形態を多様化するだけでなく、大規模な計算資源を必要とする新たな研究分野や社会課題解決へのスパコン利用を促進する一手となります。

今後の展開

本成果をもとに、製造や物流、都市サービス設計など、さまざまな分野への高性能計算の利用を普及させ、社会課題解決の加速を目指します。東京科学大学では、富士通協働研究拠点におけるさらなる連携強化をはじめとして、今後も高性能計算技術の普及と社会実装を推進していきます。

関連情報

-

発表イベント詳細ページ:

Science Tokyo設立記念「International Open Innovation & Startup Symposium 2025~未来を先取りするイノベーションの最前線へ!~」|Science Tokyo 産学共創機構 オープンイノベーション室 -

TSUBAME上での本技術の利用に関する情報を提供:

TSUBAME4.0実験的サービス|Science Tokyo TSUBAME4 計算サービス -

富士通次世代コンピューティング基盤協働研究拠点:

次世代コンピューティング基盤の実現に向け、2022年10月20日に東京工業大学(当時)に設置。

富士通と「富士通次世代コンピューティング基盤協働研究拠点」を設置 持続可能な社会へ向けたイノベーション創出に貢献(東京工業大学プレスリリース)|旧・東京工業大学 -

富士通スモールリサーチラボ:

富士通の研究員が大学内に設置された富士通の研究拠点(スモールリサーチラボ)に常駐または長期的に滞在し、共同研究の加速、新規テーマの発掘、人材育成および大学との中長期的な関係構築を進めながら、社会課題の解決など、通常の共同研究の成果に留まらないより大きなブレークスルーを目指す取り組み。

富士通スモールリサーチラボ|富士通 -

電動スクーターを活用したシェアドモビリティ施策の検討に関する富士通プレスリリース:

デジタルツイン上に人の行動を高精度に再現する技術を開発し、英国ワイト島にてシェアードeスクーターの運用改善に向けた実証実験を開始|富士通

用語説明

- [用語1]

- コンテナ協調型:クラウドシステムなどで動作するプログラムは、機能ごとに分割され、コンテナと呼ばれる実行環境を複数用いて協調動作させることが多く、これをコンテナ協調型と呼ぶ。

- [用語2]

- TSUBAME4.0:東京科学大学で2024年4月に稼働したスーパーコンピュータ(スパコン)で、世界46位の計算性能を持つ(2025年6月現在)。その主要部は240台の計算ノードから成る。

- [用語3]

- バッチ処理:スパコンは複数の計算ノードを持ち、多数のユーザからのプログラム実行要求(ジョブ)を次々にこなしていく。しかしジョブが多すぎる場合は計算ノードに空きが出るまでその実行開始が待たされる。このような方式をバッチ処理と呼ぶ。スパコンが混雑するほど待ち時間は長くなり、一日以上となることもある。

- [用語4]

- 計算ノード:スパコンは複数の高性能計算機を結合して構成されており、その各計算機を計算ノードと呼ぶ。現在のTSUBAME4.0においては、その約99%をバッチ処理用に、1%(2台)のみをインタラクティブ利用専用としている。

研究者プロフィール

遠藤 敏夫 Toshio ENDO

東京科学大学 総合研究院 スーパーコンピューティング研究センター 教授

研究分野:高性能計算、スーパーコンピュータ

坂本 龍一 Ryuichi SAKAMOTO

東京科学大学 情報理工学院 数理・計算科学系 准教授

研究分野:システムソフトウェア、コンピュータアーキテクチャ

小野 功 Isao ONO

東京科学大学 情報理工学院 情報工学系 教授

研究分野:進化計算、ブラックボックス最適化