Science Tokyoの産学協働プログラム「持続可能な社会を支える都市・インフラ学」がスタート

環境・社会理工学院がキックオフシンポジウムを開催

東京科学大学(Science Tokyo)の産学協働プログラム「持続可能な社会を支える都市・インフラ学」の発足を記念し、7月22日、キックオフシンポジウムをScience Tokyo蔵前会館で開催しました(対面とオンラインでのハイブリッド開催)。プログラムの参加企業や学内の関係者を含め、130人を超える方々が参加しました。

プログラムの概要

地球環境問題への対応、巨大化する自然災害への備え、生物多様性の確保、グローバルな経済活動とローカルな歴史、文化、生活の両立など、現代社会を取り巻く課題は複雑化しています。わが国では人生100年時代の到来により社会の形が大きく変わろうとしています。

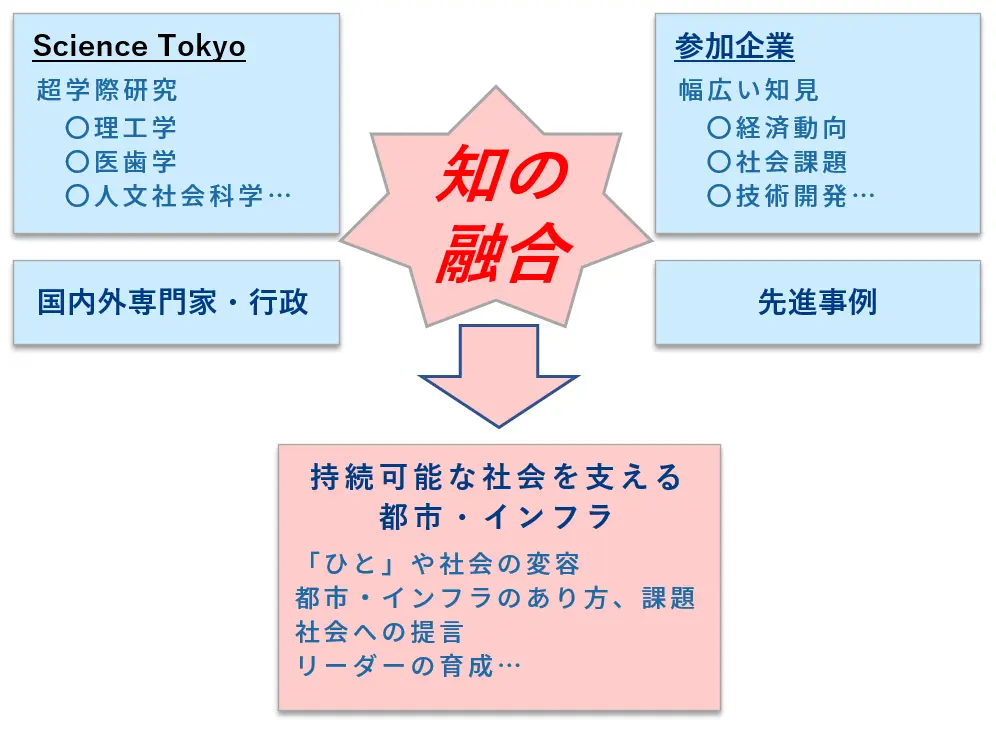

本プログラムは、人類が歴史上経験したことがない大きな変化の中で、Science Tokyoの多様な領域の「知」に加え、参加企業や広く社会の「知」を融合し、

・「ひと」の考えや行動はどのように変わっていくのか?

・持続可能な社会とは?社会を支える都市・インフラとは?

・世界に貢献するために、我々は何をすべきか?

を解明することをゴールとして活動します。環境・社会理工学院が本プログラムを企画、運営します。

シンポジウム開催報告

シンポジウムでは、プログラム総括の岩波光保環境・社会理工学院長の開会のあいさつとプログラムの概要説明に続き、大竹尚登理事長が「東京科学大学の設立とこれから」と題した講演を行いました。講演の中で大竹理事長は、善き生活、善き社会、善き地球をつくりあげる大学というScience Tokyoのビジョンと、その実現のための研究教育組織「Visionary Initiative(VI:ビジョナリーイニシアティブ)[用語1]」について紹介するとともに、Science Tokyoが目指すべき方向は本プログラムと親和性があると述べました。

続いて、本学の教員2人がプログラムのテーマであるウェルビーイングとサーキュラーエコノミーに関連して基調講演を行いました。

大学院医歯学総合研究科の岡田就将教授は、「今後のわが国の医療の姿~行政目線で見えてくること~」と題して、国民皆保険制度のもとでの急性期医療体制の整備、地域包括ケアシステムについて講演しました。さらに、疾病構造の高齢者型への変化、少子化に伴う働き手不足、家族看護力の低下など顕在化する社会課題に対応して、医療情報インフラの整備や遠隔診療の活用などをまちづくりの中で実現していくことが国民のウェルビーイングの確保につながるだけでなく、アジア諸国に対して好例を示すことになると述べました。

環境・社会理工学院の分山達也准教授は「くらしとエネルギーを変えるサーキュラーエコノミー」と題して、環境資源問題と経済成長のデカップリング、廃棄物政策から経済政策への転換といったサーキュラーエコノミー実現のポイントについて述べた上で、欧州各国の先進的な取り組みを紹介しました。さらに、共有資源論[用語2]の考え方に基づき、デジタル技術によるサーキュラーエコノミー実現の可能性について述べました。また、ケーススタディとして、自ら取り組んでいるケニアの地熱産業パーク構想を紹介しました。

次世代研究者によるパネルディスカッションでは、リベラルアーツ研究教育院の調麻佐志教授がモデレーターを務め、医学、工学にわたる多様な専門領域の若手教員5人が「未来社会のデザイン:都市・インフラの50年先を語る」をテーマに議論しました。

若手教員からは、50年先の社会、都市・インフラを考える上で、プラネタリーヘルス[用語3]、デジタルヘルス、SDH[用語4]、都市部だけでなく課題の多い地方に目を向けること、分断ではなく交流を促進する仕掛けづくりの重要性について指摘がありました。また、生活環境病[用語5]という新たな概念、自然と健康になれる都市づくり、選択肢のあり続ける都市づくり、人材教育の重要性、みらいリビングラボ[用語6]など、課題解決につながるさまざまな意見やアイデアが提案されました。

さらに、産業界との協働について議論しました。人とどう共生していくのかについて協働したい、参加企業と協働し、アイデアを形にし、持続可能な社会、都市・インフラの良いモデルケースを創っていきたい、などの期待が述べられました。

最後に、岩波光保学院長が、「人」をキーワードに参加企業とともにプログラムを進めていくと総括し、シンポジウムは幕を閉じました。

シンポジウムの後、懇親会を開催しました。70人を超える参加者があり、活発な意見交換の場となりました。

産学協働プログラム「持続可能な社会を支える都市・インフラ学」は、これから約3年間にわたり活動します。プログラムの成果は、研究論文、SNS配信、シンポジウムなどを通して参加企業とともに広く社会に提言していく計画です。

用語説明

- [用語1]

- Visionary Initiative(VI:ビジョナリーイニシアティブ):Science Tokyo の“善き未来”というビジョン実現のために集結するディシプリン横断型の研究教育組織。

- [用語2]

- 共有資源論(コモンズ論):自然資源などの共有資源の維持は地域の自治管理によって成立しているという考え方。行政による管理や、私有地化だけでは資源の枯渇を回避できない、とする。エリノア・オストロム(2009年ノーベル経済学賞受賞)が提唱。

- [用語3]

- プラネタリーヘルス:人類の健康と地球環境の持続可能性を両立させるための学際的な概念。人間文明が依存する自然システムの健全性と賢明な管理に基づいて、人間の健康と文明を維持するという考え方。

- [用語4]

- SDH(Social determinants of health):「健康の社会的決定要因」。生まれた家庭や住む場所、教育や雇用形態、所得、人間関係、利用できる制度など、個人の健康に影響を与える要因のこと。人体の遺伝や免疫などの医学的な要因以外で、個人の力では抗いがたい要因のことを指す。

- [用語5]

- 生活環境病:室温が血圧等の健康状態に影響を与える。高血圧・循環器疾患は広く認識されている生活習慣病だけでなく、生活環境病でもあると海塩渉助教は指摘。

- [用語6]

- みらいリビングラボ:2022年に東京工業大学(現Science Tokyo)で立ち上がった研究の場。多様な人が集い、社会課題を解決し、ありたい未来に近づくためのアイデアを考え、実装する場である(田岡祐樹助教)。