要点

- 心房細動は主に肺静脈内で生じた電気的興奮を起源として発症しますが、その一部に肺静脈以外の電気的興奮より発症する種類が存在し、カテーテル治療後の再発とも関与することが知られています。

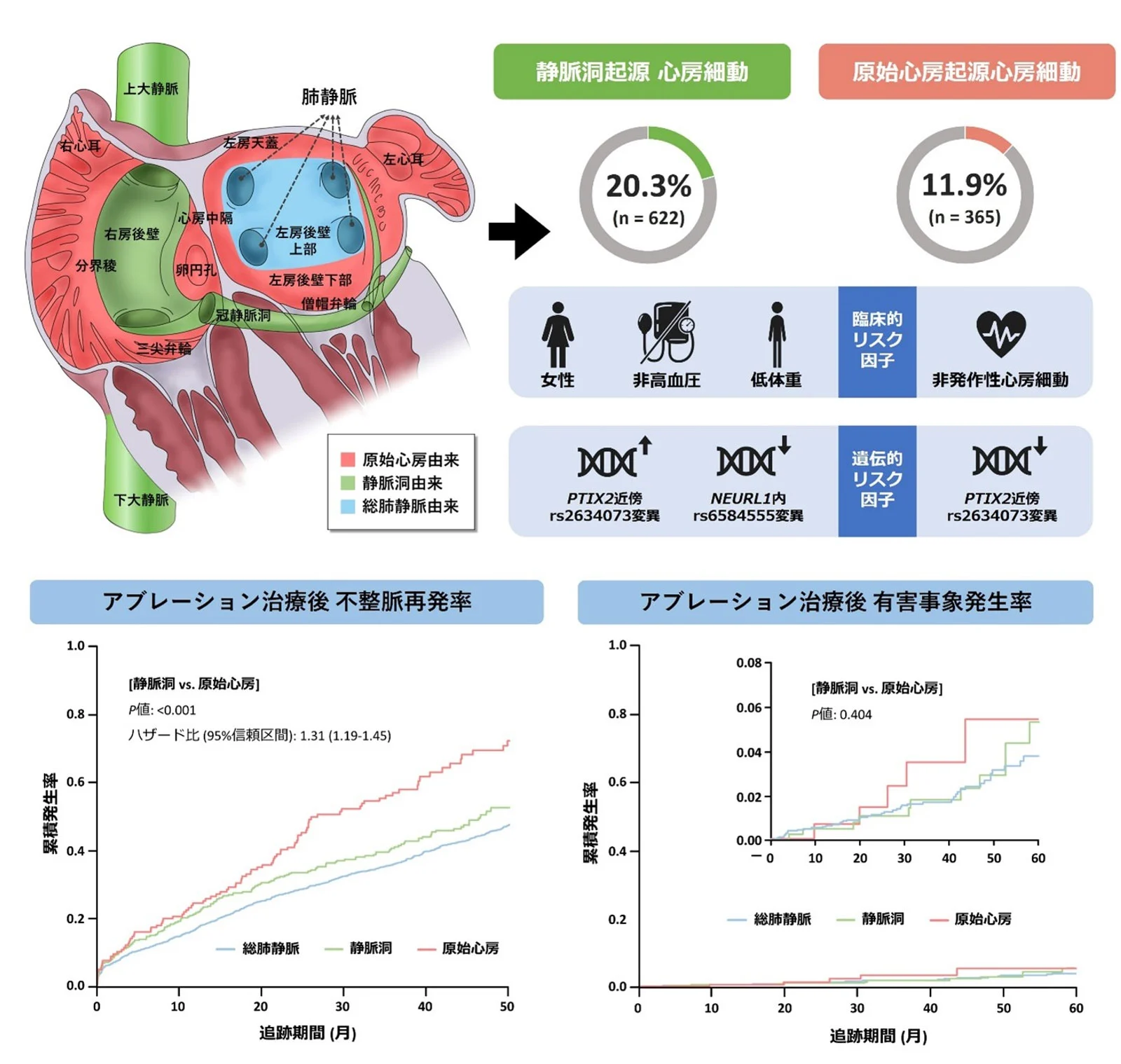

- 研究グループは心房における部位の発生学的分類に着目し、心房細動の起源を総肺静脈・静脈洞・原始心房の3つの由来に分類して解析したところ、関連する臨床的・遺伝的な背景が異なることおよびカテーテル治療の成績が異なることを明らかにしました。

- 本研究結果は、心房細動の病態の理解を深めると同時に、治療対象となる心房細動起源を予測して治療計画を最適化する個別化治療への応用により、治療成績向上への貢献が期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 大学院医歯学総合研究科 循環制御内科学分野の池ノ内孝特任助教、笹野哲郎教授、東京医科歯科大学 難治疾患研究所 生体情報薬理学分野の古川哲史教授らの研究グループは、東京医科歯科大学病院 遺伝子診療科、さいたま赤十字病院循環器内科の新田順一部長などとの共同研究で、心房細動起源を発生学的に分類した際の臨床的・遺伝学的特徴およびアブレーション治療に対する反応性の違いを明らかにしました(所属は研究当時)。本研究成果は、国際科学誌Journal of the American College of Cardiology(ジャーナル・オヴ・ジ・アメリカン・カレッジ・オヴ・カーディオロジー)(IF=21.7)に、2024年10月23日午前10時(米国東部夏時間)にオンライン版で発表されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

心房細動は日常診療の中で最も頻繁にみられる不整脈であり、生活の質の低下のみならず脳梗塞や心不全など多くの心血管有害事象を引き起こすリスクのある疾患です。心房細動は生活習慣や後天的な疾患、遺伝的素因など多くの要因が絡み合って発症する疾患ですが、過去のGWAS[用語1]では一塩基多型[用語2]とも関連することが報告されています。1998年に心房細動が肺静脈内の電気的興奮を主な起源として発症することが報告されて以来、カテーテルアブレーション[用語3]を用いて肺静脈を電気的に隔離する術式が心房細動治療の主流となりました。その後、急速な技術の進歩により治療術式やカテーテル機能の改善、治療エネルギーの新規開発がなされ、心房細動の治療成績は大幅に上昇しましたが、複数回のカテーテル治療にも関わらず根治に至らない症例も、残念ながらいまだに一定数存在しています。術後再発の一因として知られているものが、肺静脈以外の心房から生じる心房細動(非肺静脈起源心房細動)の存在です。これらは心房内の様々な部位より出現しますが、その特徴や治療成績に関しては未解明な点が多く残っています。一方で、心房内の部位は発生の過程を考慮した分類を行うことが可能であり、非肺静脈起源心房細動の由来は概ね静脈洞と原始心房の2つに分類することが出来ます。

以上を踏まえ、今回研究グループは心房細動の起源を発生学的に分類し、その臨床的・遺伝学的特徴に加えて、カテーテルアブレーション治療に対する反応を解析しました。

研究成果

本研究は2005年1月から2020年12月までの間に、さいたま赤十字病院で心房細動に対するカテーテルアブレーション治療を受けた3,067名を対象としました。また、その中で2011年1月から2014年12月の間に東京医科歯科大学と共同で施行した遺伝子検査に参加頂いた817名を対象として、心房細動に関連が知られている13個の一塩基多型の調査を行いました。心房細動アブレーションの術式は、基本である電気的肺静脈隔離[用語4]を行った後、薬物や電気刺激などを利用して非肺静脈起源心房細動の誘発を行い、存在した場合はその部位を特定した後に高周波による焼灼治療を追加しました。また、アブレーション手術の主要評価項目は複数回治療後の最終的な不整脈の再発とし、副次評価項目に全死亡・心血管イベント・重大な出血・心不全入院をまとめた術後有害事象の発症率を設定しました。

心房細動の発症起源となった心房内部位を、発生学的な由来に応じて総肺静脈、静脈洞および原始心房のグループに分類して解析を行ったところ、全体の20.3%に静脈洞由来、11.9%に原始心房由来の部位を起源とする心房細動が存在することが判明しました。

一塩基多型を含めた多変量解析の結果、静脈洞起源[用語5]の心房細動は女性、低体重、非高血圧といった比較的遺伝的な要素を含む臨床的な因子と関係し、同時にPITX2[用語6]およびNEURL1[用語7]近傍の一塩基多型と関連が示されました。一方で、原始心房起源[用語8]の心房細動は不整脈の持続およびPITX2近傍の一塩基多型と関連し、同じPITX2近傍の一塩基多型でも静脈洞起源と原始心房起源では関係性が反対である可能性が示唆されました。

また、アブレーションの治療成績に関する解析では、心房細動の大多数を占めている総肺静脈起源[用語9]と比較して静脈洞起源の治療成績および術後有害事象発生率は大差がない一方、原始心房起源は有害事象の発症率は同等であるものの有意に治療成績が悪く、術後の再発様式が一回目における治療部位の再発に加えて新たな部位からの心房細動の出現が多いことも判明しました。

以上の結果より、静脈洞および原始心房由来の部位を起源とした心房細動は臨床的および遺伝的に異なった背景に基づく可能性が示唆され、アブレーション治療に対する反応にも違いがあることが明らかになりました。

社会的インパクトと今後の展開

心房細動に対するアブレーション後の不整脈再発における重要な要因の一つである非肺静脈起源心房細動を発生学的に分類することにより、今まで肺静脈起源以外として一括りにされていた心房細動が異なる臨床的・遺伝的背景を持つ混成の集団である可能性が示唆されました。

本研究が明らかにしたリスク因子等を考慮してアブレーション治療の術前に非肺静脈起源心房細動の存在やタイプを予想することは、治療計画作成に非常に有効となります。また、手術中の所見において非肺静脈起源の存在が確認された際、本研究結果を用いて再発リスクを加味したフォローアップ計画の調整を行ったり、将来の再アブレーション時の治療戦略を想定したりしておくことで、個別化された医療計画を適応出来る可能性があります。さらに、過去の研究から心房細動全体に関与があるとされていたPITX2近傍の一塩基多型が、非肺静脈起源心房細動においては一様でない影響を持つことが示唆され、心房細動の遺伝的背景に関する更なる理解の一助となる事が期待されます。

高齢化が急速に進む現代社会において、心房細動の患者数増加は避けられない未来であり、本研究で得られた知見が今後更なる心房細動への理解および治療成績向上に貢献できると考えられます。

付記

この研究は、文部科学省科学研究費補助金ならびに国立研究開発法人日本医療研究開発機構循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業(AMED)の支援のもとでおこなわれたものです。

用語説明

- [用語1]

- GWAS (Genome-Wide Association Study):特定の疾患や体質の特徴に影響がある遺伝子座位を網羅的に検出する方法。疾患の罹患状態等と全ての遺伝子座位の関係について統計解析を行い、厳格な水準を満たした遺伝的変異だけが疾患に関連する変異として報告される。

- [用語2]

- 一塩基多型:遺伝子の塩基配列において、1つの特定の塩基が別の塩基に置換された遺伝変異のうち、集団内でその変異が1%以上の頻度で見られるもの。

- [用語3]

- カテーテルアブレーション:不整脈の治療を目的として、カテーテルを用いて高周波や冷凍凝固などのエネルギーを用いて心筋焼灼を行う治療法の総称。

- [用語4]

- 電気的肺静脈隔離:肺静脈と左心房の間に高周波通電や冷凍凝固などを用いて細胞変性を起こすことで、肺静脈を左心房から電気的に隔離する術式。心房細動に対するカテーテルアブレーションにおいて主軸となる治療法。

- [用語5]

- 静脈洞起源:正確には静脈洞に由来する心房内の組織を起源とする期外収縮より発症する心房細動の事を指すが、便宜的に省略した記載を使用した。

- [用語6]

- PITX2(paired-like homeodomain transcription factor 2):過去のGWASにおいて、心房細動関連遺伝子と報告された遺伝子の一つ。ホメオドメインファミリーのメンバーをコードする転写因子であり、発生の過程において左右非対称性の決定に関与する。

- [用語7]

- NEURL1(neuralized E3 ubiquitin protein ligase 1):過去のGWASにおいて、心房細動関連遺伝子と報告された遺伝子の一つ。Notchリガンドのユビキチン化を促進することにより、Notchシグナル伝達経路の調節に関与する神経化E3ユビキチンタンパク質リガーゼ1(NEURL1)をコードする遺伝子。

- [用語8]

- 原始心房起源:正確には原始心房に由来する心房内の組織を起源とする期外収縮より発症する心房細動の事を指すが、便宜的に省略した記載を使用した。

- [用語9]

- 総肺静脈起源:正確には総肺静脈に由来する心房内の組織を起源とする期外収縮より発症する心房細動の事を指すが、便宜的に省略した記載を使用した。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of the American College of Cardiology

- 論文タイトル :

- Embryological Classification of Arrhythmogenic Triggers Initiating Atrial Fibrillation

- 著者:

- Takashi Ikenouchi *, Junichi Nitta, Osamu Inaba, Miho Negishi, Miki Amemiya, Toshikazu Kono, Tasuku Yamamoto, Kazuya Murata, Iwanari Kawamura, Kentaro Goto, Takuro Nishimura, Tomomasa Takamiya, Yukihiro Inamura, Kensuke Ihara, Susumu Tao, Akira Sato, Masateru Takigawa, Yusuke Ebana, Shinsuke Miyazaki, Tetsuo Sasano, Tetsushi Furukawa. *Corresponding author

研究者プロフィール

池ノ内孝 Ikenouchi Takashi

(研究当時)東京医科歯科学大学 大学院医歯学総合研究科 循環制御内科学分野 特任助教

(現)Cedars-Sinai Medical Center, Smidt Heart Institute Postdoctoral Scientist

研究分野:循環器内科学(不整脈)

笹野哲郎 Sasano Tetsuo

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 循環制御内科学分野 教授

研究分野:循環器内科学(不整脈学、電気生理学)

関連ページ

お問い合わせ

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- media@ml.tmd.ac.jp

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661