ポイント

- 乾電池(1.5 V)1本相当の世界最小電圧で光る深青色有機ELの開発に成功

- アップコンバージョン型有機ELの蛍光ドーパント設計指針を解明

- 次世代ディスプレイ規格に近い高色純度青色発光の低電圧化に貢献

概要

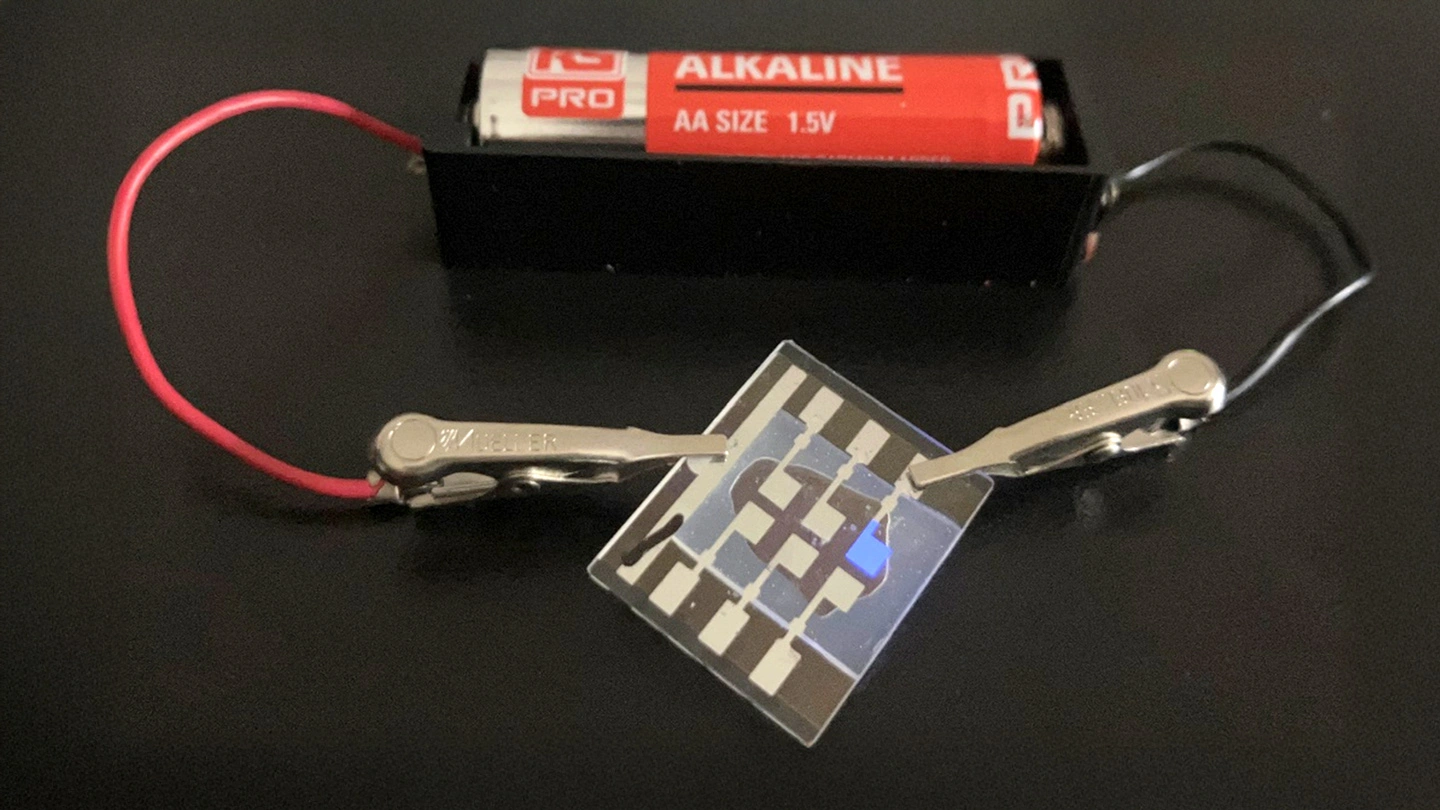

東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 フロンティア材料研究所の伊澤誠一郎准教授らの研究チームは、乾電池(1.5 V)1本をつなぐだけで光るという、世界最小電圧で発光する深青色有機EL[用語1]の開発に成功しました。

有機ELは大画面テレビやスマートフォンのディスプレイとして既に商用化されていますが、光の三原色では最も高いエネルギーを有する青色の有機EL素子には、駆動電圧の高さや長期動作安定性の低さという課題があります。特に次世代のディスプレイ規格を満たす深青色の低電圧化には成功していませんでした。

伊澤准教授らはこれまでの研究で、2種類の有機分子の界面におけるアップコンバージョン[用語2]過程を利用することで、青色有機ELの低電圧化に成功しています。今回の研究で共同研究チームは、アップコンバージョン有機EL(UC-OLED)で最終的に光る蛍光ドーパントとして、種々の材料を発光層に加えることで、その材料設計指針を明らかにしました。その結果、UC-OLED中の電荷輸送を阻害しない材料群を見つけ出し、最も優れた材料を用いた場合では、発光ピーク450 nm以下、半値幅20 nmの高い色純度の深青色発光を乾電池1本相当の電圧である1.5 Vで発光できる有機ELの開発に成功しました。

次世代のディスプレイ規格に近い深青色発光に要する電圧を大幅に低減した今回の成果は、大画面テレビやスマートフォンディスプレイなどの発光素子の省電力化を通して、エネルギー利用効率の高い社会の実現に寄与することが期待されます。

本研究は主にJST研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)、JST戦略的創造研究推進事業さきがけ、科学研究費助成事業、分子科学研究奨励森野基金の支援を受け、東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所の伊澤誠一郎准教授、真島豊教授、Shui Qingjun(スイ・チンジュン)大学院生(博士後期課程)、岩崎洋斗大学院生(博士後期課程)、中東大喜大学院生(修士課程)らによって実施されました。本成果は、10月1日付(現地時間)の「Advanced Optical Materials」誌に掲載されました。

背景

有機ELは大画面テレビやスマートフォンのディスプレイとして既に商用化されている発光素子です。一方で、青・緑・赤の光の三原色のうち、最も高いエネルギーを有する青色有機EL素子では、駆動電圧が3 V以上と高いことや、長期動作安定性が低いことが課題となっています。特に、広い色域を持つ次世代のディスプレイ規格であるBT.2020[用語3]を満たすような半値幅の狭い深青色を、2.5 V以下の低電圧で発光できた例はこれまでありませんでした。

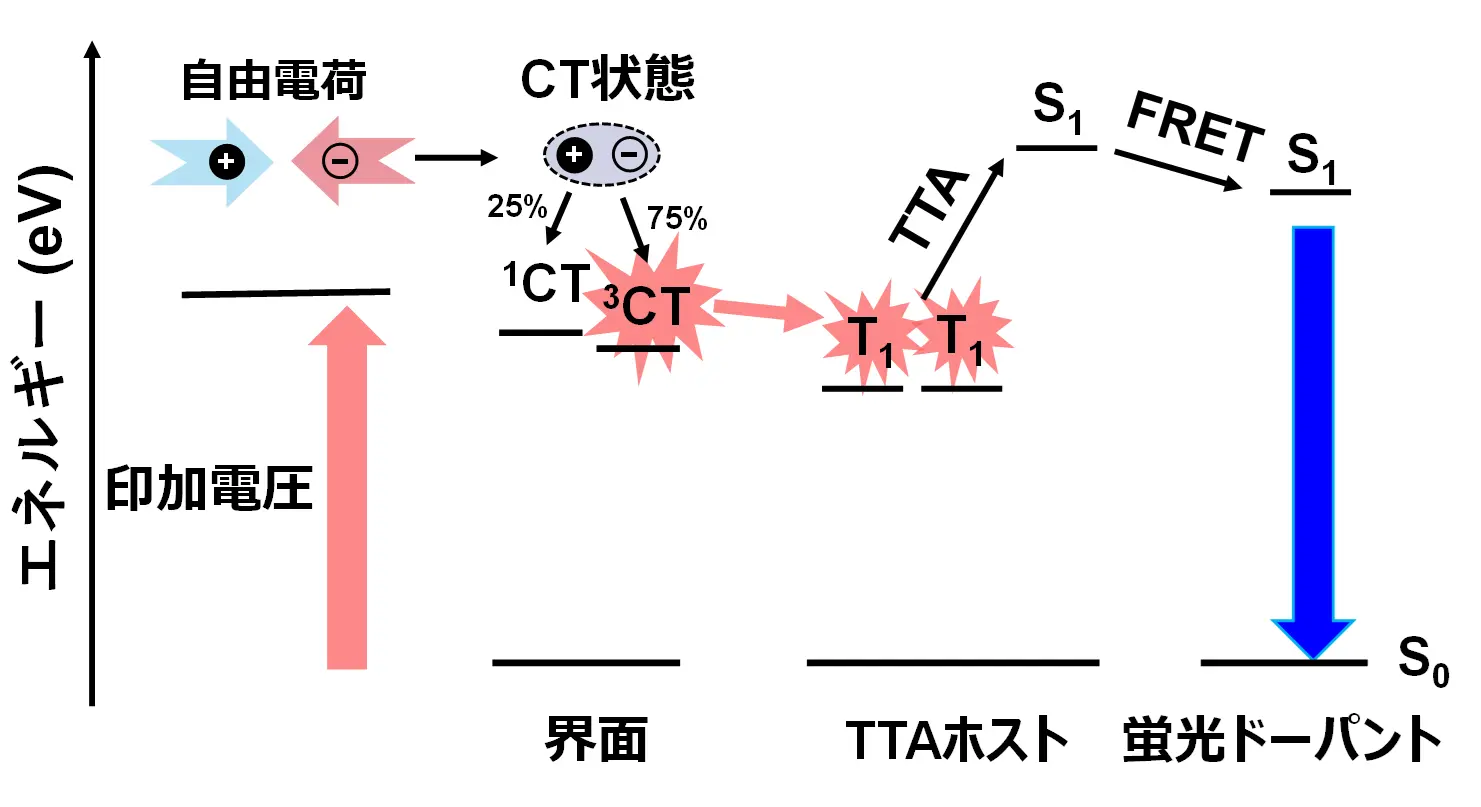

伊澤准教授らの研究チームはこれまでの研究で、2種類の有機分子の界面におけるアップコンバージョン過程を利用することで、青色有機ELの低電圧化に成功しました。アップコンバージョン有機EL(UC-OLED)の発光メカニズム(図2)でははじめに、注入された電子と正孔(ホール)が発光層/電子輸送層の界面で再結合することによって、電荷移動(CT)状態という励起状態が形成されます。続いて、CT状態から電子移動が起こり、発光層中で三重項励起状態(T1)[用語4a]が生成されます。その後、二つのT1から、三重項―三重項消滅(TTA)により高エネルギーの一重項励起状態(S1)[用語4b]が生成し、最終的に共鳴エネルギー移動(FRET)により蛍光ドーパントにS1が移り、青色発光が得られます。以前の研究ではこのメカニズムを用いることで、従来素子の約半分の電圧である、1.5 V以下で青色発光を得られるようになりました。一方で、最終的に光る蛍光ドーパントとして使用できる材料は、460 nm付近にピーク波長を持ち発光スペクトルが幅広いペリレン誘導体に限定されていたため、UC-OLEDでは青の中でも比較的エネルギーが低い水色発光しか得られていませんでした。

研究成果

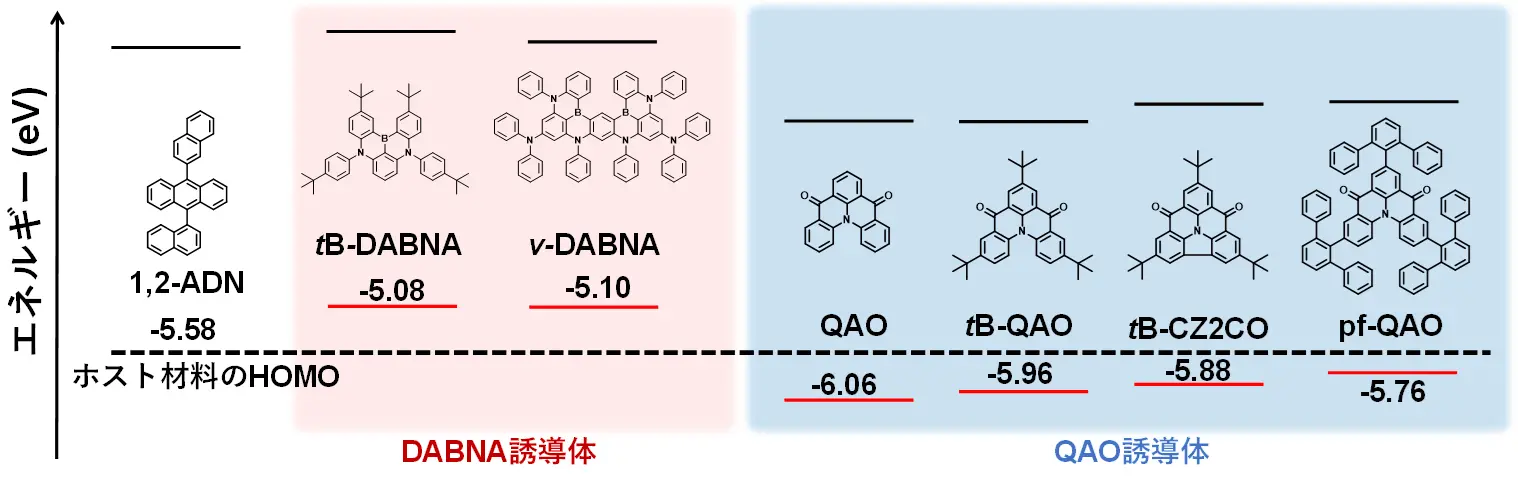

本研究では、UC-OLEDにおいて最終的に光る蛍光ドーパントの材料設計指針を解明することで、乾電池1本相当の電圧である1.5 Vでピーク波長450 nm以下の深青色を発光できる有機ELを開発しました。TTAを起こす発光材料には、市販の有機ELなどでも用いられる典型的な青色発光体であるアントラセン誘導体(図3)を用い、アントラセン誘導体と界面を形成する電子輸送材料には、ナフタレンジイミド誘導体を用いました。さらにアントラセン誘導体がホスト材料として機能する発光層に種々の蛍光ドーパントを加え、それらがUC-OLEDの駆動特性に与える影響を調べました。

まずUC-OLEDに用いる蛍光ドーパントとして、有機ELデバイスにおいて狭線な純青色発光が得られることから近年研究が進められている、多重共鳴効果[用語5]を利用したDABNA誘導体(図3)を発光層中に添加しました。その結果、UC-OLEDの抵抗が、水色発光を示すペリレン誘導体を蛍光ドーパントとして加えた素子よりも増加し、発光開始電圧が2.5 V以上まで上昇してしまうことが分かりました。DABNA誘導体は、分子内に電子供与性の窒素原子を多く含むために最高被占軌道(HOMO)準位が浅く、有機ELデバイス中においてホールをトラップしやすいという性質を持ちます。一般的な有機EL素子では、発光層に電子とホールの双方が注入されるため、DABNA誘導体がホールをトラップしたとしても、発光層中で反対の符号を持つ電子と出会うことができ、トラップされたホールも発光に寄与できます。一方、UC-OLEDでは、電子とホールの再結合は発光層と電子輸送層の界面でのみ起こるため、DABNA誘導体が発光層中でホールをトラップしてしまった場合、その電荷は再結合できに発光層中に留まり続けるため、ホール輸送を阻害して、素子抵抗が上昇する要因になることが明らかになりました。

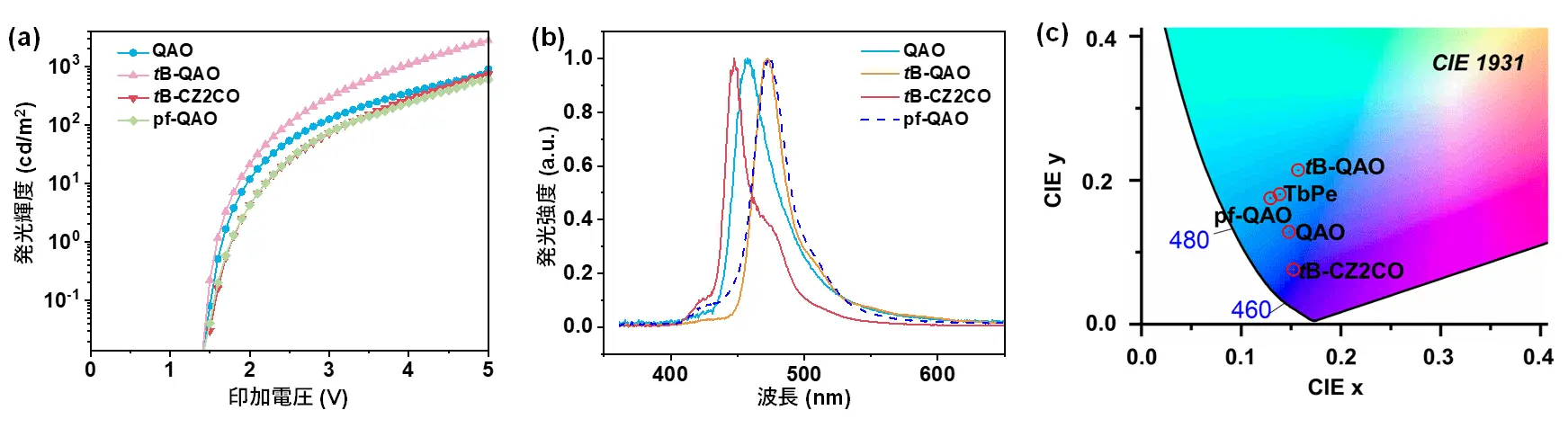

そこで、DABNA誘導体と同じく多重共鳴効果により狭線な青色発光が得られるだけでなく、電子求引性のカルボニル基を多く持つためHOMO準位が深いという特徴のある、QAO誘導体を新たに合成しました(図3)。QAO誘導体は、ホスト材料であるアントラセン誘導体よりもHOMO準位が深いため、発光層中で輸送されるホールをトラップしないことが期待されます。QAO誘導体を発光層中にドープしたUC-OLEDを作製すると、発光が1.5 V付近から立ち上がることが分かりました(図4a)。またその発光スペクトルは半値幅が20~30 nm程度であり、非常に狭線な青色発光が得られました(図4b)。特に、TbCZ2COをUC-OLEDの蛍光ドーパントとして用いた場合には、発光ピーク波長447 nm、半値幅20 nmの深青色発光が得られました。この発光は、国際照明委員会(CIE)1931 RGB色空間座標[用語6]が(0.148, 0.07)であり、次世代のディスプレイ規格であるBT. 2020の理想的な青色に近い値を実現しています(図4c)。このように超低電圧での発光が可能なため、この有機ELに実際に世界最小電圧の乾電池1本(1.5 V)をつなげるだけで、深青色発光を得ることに成功しました(図1)。

社会的インパクト

本研究では、超低電圧で駆動できるUC-OLEDの発光色を制御し、ディスプレイ応用に適した高色純度の深青色発光を得ることができました。今後、さらに研究を進展させることで、大画面テレビやスマートフォンで利用させる青色有機EL素子の消費電力を大幅に低減し、エネルギー利用効率の高い社会の実現に貢献できると考えられます。

今後の展開

UC-OLEDの社会実装に向けては、低電圧化と同時に発光効率の向上が求められます。今後は、今回の研究で発光色の制御を実現した蛍光ドーパント材料だけでなく、TTAが起こる青色ホスト材料、電子輸送を担う材料など、UC-OLEDに用いられる材料系を包括的に探索していくことで、発光効率向上を実現し、従来の素子からの大幅な消費電力低減を目指します。

付記

今回の研究成果はJST研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP、JPMJTR23R8)、JST戦略的創造研究推進事業さきがけ(JPMJPR2101)、科学研究費助成事業(23H03978、 24K01327)、分子科学研究奨励森野基金の支援を受けて実施されました。

参考文献

用語説明

- [用語1]

- 有機EL:有機分子を電気的に励起することで発光させる素子。自ら発光する有機ELは、バックライトが必要な液晶ディスプレイに比べて、色彩性が豊かで薄膜軽量といった利点があることから、スマートフォンなど身の回りのディスプレイ機器で幅広く利用されている。

- [用語2]

- アップコンバージョン:エネルギーの低い励起状態からエネルギーの高い励起状態を作り出すプロセス。三重項―三重項消滅(TTA)はその一種であり、二つの三重項励起状態が衝突することによって、一つのエネルギーの高い一重項励起状態を作り出す。

- [用語3]

- BT. 2020:超高精細度テレビジョンの指標となるInternational Telecommunication Union - Radiocommunication Sector勧告。従来の規格と比較して色域が広く、色彩性豊かな映像を表現できる。

- [用語4a]

- 三重項励起状態(T1):外部からエネルギーを受け取り、分子内の電子が通常よりもエネルギーの高い準位に存在する状態を励起状態という。その電子の自転が生み出す磁気情報をスピンと呼ぶが、対となる二つの電子のスピンが平行で磁気情報が打ち消されない場合を三重項と呼び、逆に反平行で打ち消される場合を一重項と呼ぶ。

- [用語4b]

- 一重項励起状態(S1):用語4aを参照

- [用語5]

- 多重共鳴効果:共役π電子系を持つ分子において、ホウ素や窒素を適切な位置に導入することで、アニオンやカチオンを持つ共鳴構造の寄与を増大でき、分子上のπ電子密度に偏りを生じさせることができる。実際に多重共鳴効果を用いたDABNA誘導体などではHOMOとLUMOが隣接する炭素原子に交互に局在化することで、三重項励起状態と一重項励起状態のエネルギー差を縮小できるともに、発光に伴う分子の伸縮振動の影響を抑制でき、狭帯域発光を実現できるという特徴を持つ。

- [用語6]

- 国際照明委員会(CIE)1931 RGB色空間座標:国際照明委員会が1931年に採択した色空間。可視光と人の色覚における色との定量的関係を規格化したもので、赤・緑・青の三原色を規定し、これらを加法混色することでさまざまな色を定量的に表現する。ディスプレイやカメラ、印刷機などにおいて重要な指標となる。

論文情報

- 掲載誌:

- Advanced Optical Materials

- タイトル:

- Narrow-Band Deep Blue Emission in Organic Light-Emitting Diode at 1.5 V

- 著者:

- Qing-Jun Shui, Hiroto Iwasaki, Daiki Nakahigashi, Yutaka Majima, Seiichiro Izawa