ポイント

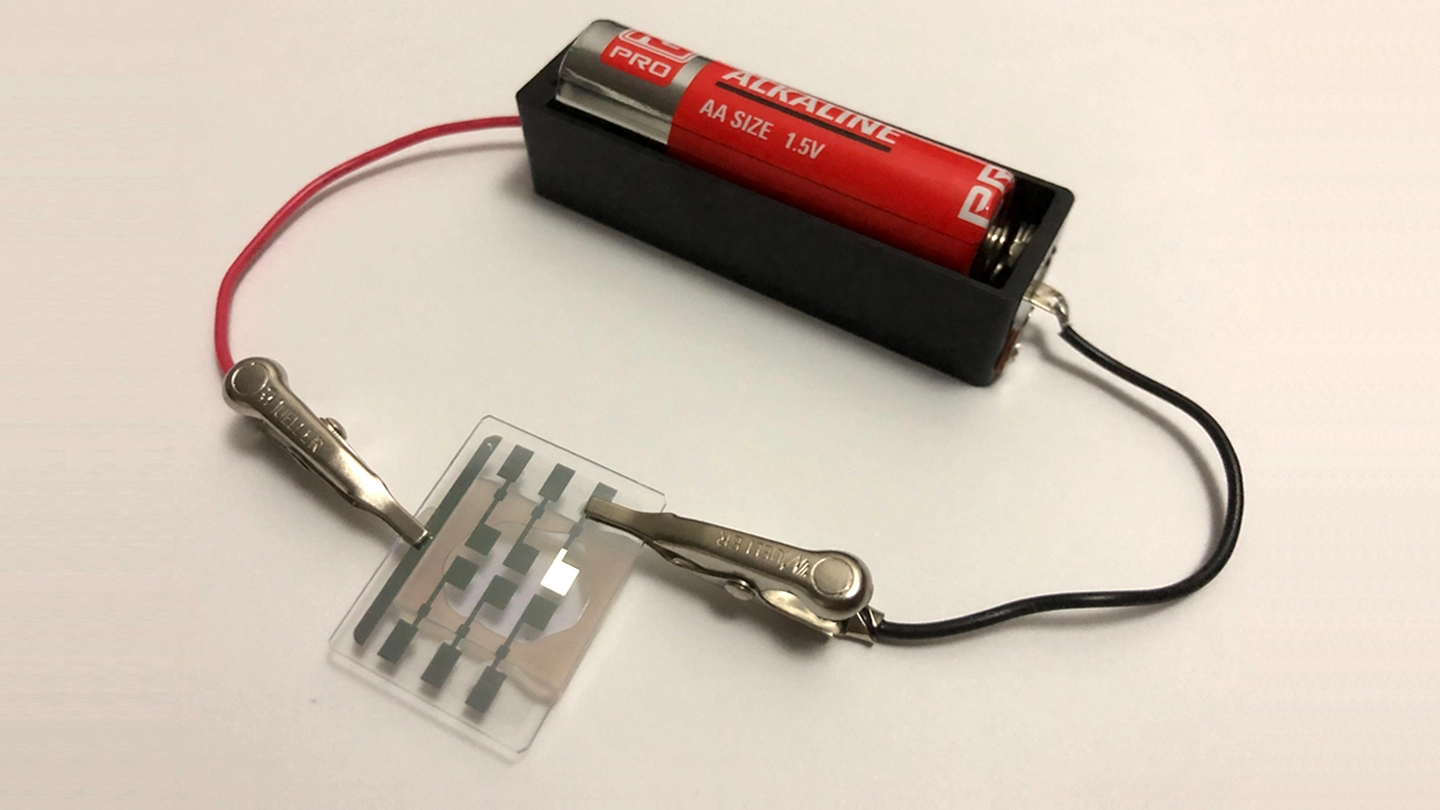

- 乾電池(1.5 V)1本で駆動する、世界最小電圧で発光する白色有機ELの開発に成功

- 低電圧青色有機ELに水色、黄色発光色素を加えることで白色化を実現

- テレビのバックライトや照明などで利用される白色有機ELの低電圧化に貢献

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 フロンティア材料研究所の伊澤誠一郎准教授、大阪大学 大学院工学研究科 附属フューチャーイノベーションセンターの相澤直矢助教(テクノアリーナ准教授)らの研究チームは、乾電池(1.5 V)1本をつなぐだけで光る、世界最小電圧で発光する白色有機EL[用語1]の開発に成功しました。

白色有機ELはテレビのバックライトや照明などで利用される発光素子です。これまでの数多くの研究でEL発光の効率は向上してきたものの、白色発光を得るために要する電圧を低下させることができた例は少なく、最小でも2.5 V程度にとどまっていました。同研究グループの伊澤准教授らは、2種類の有機分子の界面におけるアップコンバージョン[用語2]過程を利用することで、青色有機ELの低電圧化に成功してきました。今回、共同研究チームは、青色アップコンバージョン有機EL(UC-OLED)技術を応用し、同発光素子内に水色とその補色である黄色の発光色素を加えることで、乾電池1本相当の電圧である1.5 V以下で発光できる白色有機ELの開発に成功しました。二種類の発光色素の添加割合を調整することで、白色を作り出す水色と黄色の発光割合をそれぞれの色素へのエネルギー移動速度でコントロールすることができました。発光色素の添加によりUC-OLEDの低い駆動電圧を損ねることなく発光色を制御できたことが、これまでで最も低い電圧で光る白色有機ELの開発につながったと考えられます。白色発光に要する電圧を低減できたことは、ディスプレイや照明などの発光素子の省電力化によるエネルギー利用効率の高い社会の実現に寄与することが期待されます。

本研究は主にJST研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)、JST戦略的創造研究推進事業さきがけ、科学研究費助成事業の支援を受け、東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所の伊澤誠一郎准教授、真島豊教授、楊熠妍修士課程学生、Shui Qingjun(スイ・チンジュン)大学院博士後期課程学生、岩崎洋斗博士後期課程学生、中東大喜修士課程学生、大阪大学 大学院工学研究科の相澤直矢助教(テクノアリーナ准教授)、中山健一教授らによって実施されました。本成果は、7月24日付(現地時間)の「Journal of Materials Chemistry C」誌に掲載されました。

背景

白色有機ELはテレビのバックライトとして既に商用化されている発光素子です。また近年では、拡張現実(AR)/仮想現実(VR)を作り出すキーデバイスであるヘッドマウンドディスプレイの光源として利用されることや、人間の目に優しい次世代照明などの用途としても注目されています。これまで白色有機ELの研究開発は、主には発光効率の向上や、デバイス構造の最適化、演色性の向上などを目指して行われてきました。一方で、白色有機ELの消費電力を左右する駆動電圧の低減に成功した研究例は少なく、発光開始電圧は最小でも2.5 V程度にとどまっていました。これまで駆動電圧が高かった理由は、白色光を作り出すためには青・赤・緑などのいくつかの色の光をうまく混合する必要があり、その中でも最も高エネルギーの青色を光らせるために高い電圧が必要であったことが挙げられます。

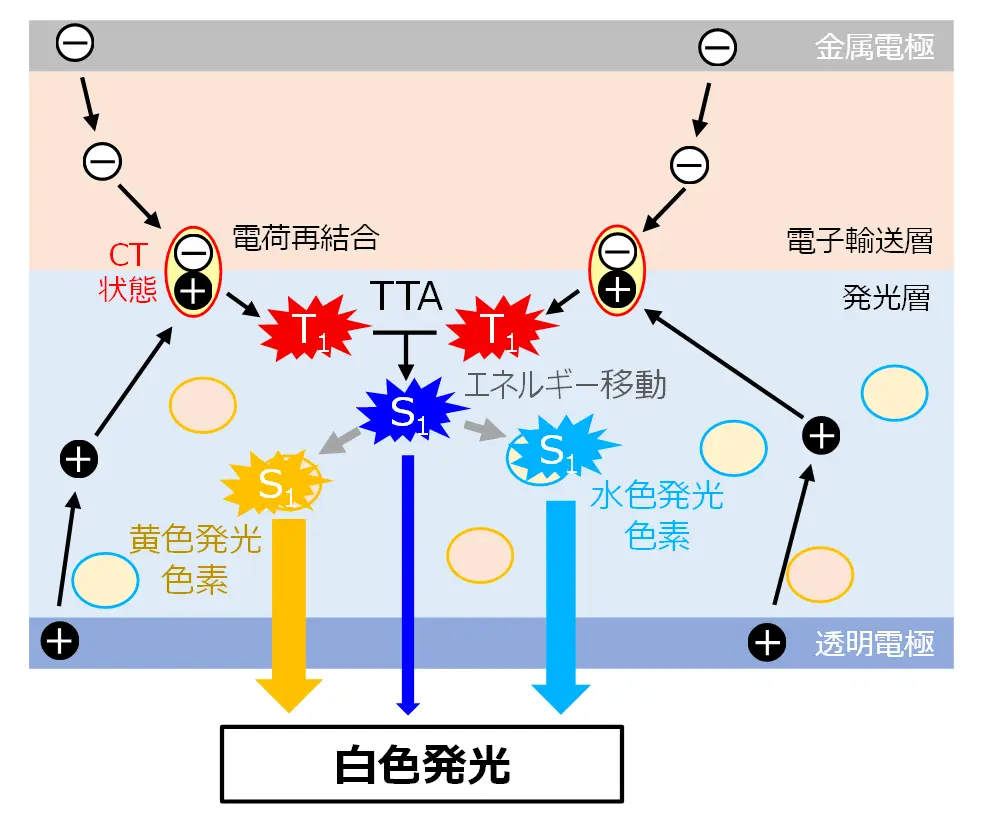

伊澤准教授らの研究チームでは、これまでに2種類の有機分子の界面におけるアップコンバージョン過程を利用することで、青色有機ELの低電圧化に成功してきました。アップコンバージョン有機EL(UC-OLED)の発光メカニズム(図2)においては、はじめに、注入された電子と正孔(ホール)が電子ドナー/アクセプター分子の界面で再結合することによって電荷移動(CT)状態という励起状態を形成します。続いて、CT状態から電子移動が起こり、ドナー層中で三重項励起状態(T1)[用語3]が生成されます。その後、2つのT1から、三重項―三重項消滅(TTA)により高エネルギーの一重項励起状態(S1)[用語3a]が生成し、青色発光が得られます。本メカニズムを用いることで、従来素子の約半分の電圧である1.5 V以下で青色発光を得られるようになりました。TTAで作り出した青色の励起状態のエネルギーは、低エネルギーの緑・黄・赤などの発光色素に移動可能なため、適切な色素の混合により低電圧で白色発光するUC-OLEDの開発ができると期待されてきました。

研究成果

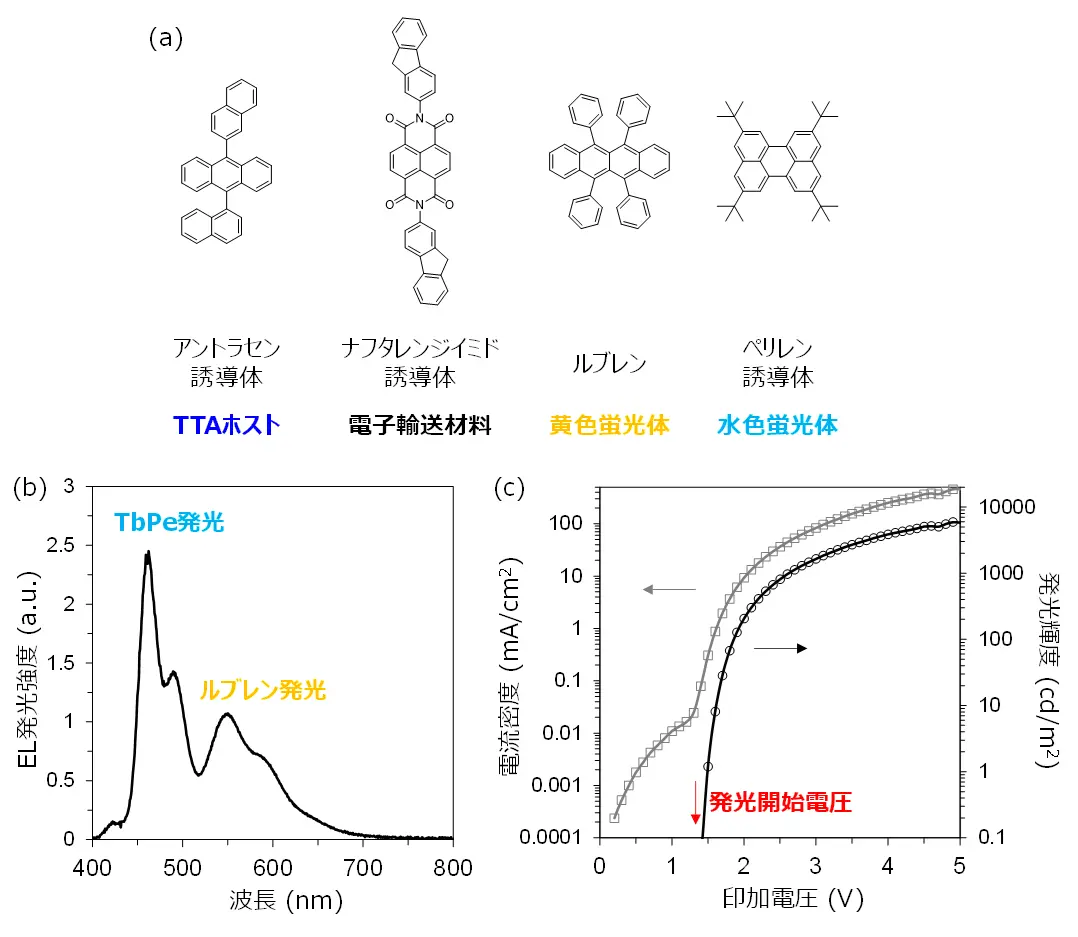

本研究では、低電圧で発光可能な青色UC-OLEDに水色とその補色である黄色の発光色素を加えることで、乾電池1本相当の電圧である1.5 V以下で発光できる白色有機ELを開発しました。TTAを起こす発光材料には市販の有機ELなどでも用いられる典型的な青色発光体であるアントラセン誘導体(図3a)を用い、アントラセン誘導体と界面を形成する電子輸送材料にはナフタレンジイミド誘導体(図3a)を用いました。さらにアントラセン誘導体がホスト材料として機能する発光層に、黄色(青色の補色)の蛍光体であるルブレン(図3a)を少量ドープしました。まずアントラセン発光層にルブレンのみを加えた場合には、黄色の発光が支配的となり、白色発光とはなりませんでした。この要因を明らかにするために時間分解蛍光測定を行ったところ、アントラセンの青色発光が生じる速さよりも、アントラセンからルブレンへエネルギーが移動する速度が十分に速いことがわかり、そのためにほとんどの発光が黄色となってしまうことがわかりました。そこで、アントラセン発光層に黄色発光のルブレンだけでなく、水色発光のTbPe(図3a)も加えたUC-OLEDを作製しました。このダブルドープのUC-OLEDでは、水色と黄色の発光の割合を、ドープ濃度の調整によりアントラセンホストからTbPeとルブレンへのエネルギー移動速度で制御することができます。そのため、TbPeの水色(470 nm付近)とルブレンの黄色(560 nm付近)の発光の混色により、UC-OLEDで白色発光を実現することができました(図3b)。またこれら2種類の蛍光体はUC-OLEDの電荷輸送特性を損ねることがなかったため、以前に報告した超低電圧発光の青色UC-OLEDと同様に1.5 V付近の電圧から発光が認められました(図3c)。その結果、図1のように、乾電池1本(1.5 V)をつなげるだけで白色発光を得ることができ、世界最小電圧で光る白色有機ELの開発に成功しました。

社会的インパクト

本研究では、白色有機ELに関してこれまで問題とされてきた駆動電圧を大幅に低減することができました。今後さらに研究を進展させることで、大画面テレビなどで利用される白色有機EL素子の消費電力を大幅に低減し、エネルギー利用効率の高い社会の実現に貢献できると考えられます。

今後の展開

白色UC-OLEDの社会実装に向けては、低電圧化と同時に発光効率の向上が求められます。白色化を実現した蛍光材料の探索だけでなく、TTAが起こる青色ホスト材料、電子輸送を担う材料など、UC-OLEDに用いられる材料系を包括的に探索していくことで発光効率向上を実現し、従来の素子と比較して大幅に消費電力を低減できることを目指します。

付記

今回の研究成果はJST研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP、JPMJTR23R8)、JST戦略的創造研究推進事業さきがけ(JPMJPR2101)、科学研究費助成事業(24K01327、25K01654)の支援を受けて実施されました。

参考文献

用語説明

- [用語1]

- 有機EL:有機分子を電気的に励起することで発光させる素子。自ら発光する有機ELは、バックライトが必要な液晶ディスプレイに比べて、色彩性が豊かで薄膜軽量といった利点から、スマートフォンなど身の回りのディスプレイ機器で幅広く利用されている。その中でも白色有機ELは大型テレビや照明などの用途で利用される素子である。

- [用語2]

- アップコンバージョン:エネルギーの低い励起状態からエネルギーの高い励起状態を作り出すプロセス。三重項―三重項消滅(TTA)はその一種であり、2つの三重項励起状態が衝突することによって、1つのエネルギーの高い一重項励起状態を作り出す。

- [用語3]

- 三重項励起状態:外部からエネルギーを受け取り、分子内の電子が通常よりもエネルギーの高い準位に存在する状態を励起状態という。その電子の自転が生み出す磁気情報をスピンと呼ぶが、対となる2つの電子のスピンが平行で磁気情報が打ち消されない場合を三重項と呼び、逆に反平行で打ち消される場合を一重項と呼ぶ。

- [用語3a]

- 一重項励起状態:[用語3]を参照。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of Materials Chemistry C

- タイトル:

- White organic light-emitting diodes with extremely low turn-on voltage at 1.5 V

- 著者:

- Yang Yiyan, Qing-Jun Shui, Hiroto Iwasaki, Daiki Nakahigashi, Yutaka Majima, Ken-ichi Nakayama, Naoya Aizawa, Seiichiro Izawa

- DOI:

- 10.1039/D5TC02150B