ポイント

- 世界初の昼夜自動対応型LED光無線電力伝送(OWPT)システムを開発

- 焦点可変液体レンズや画像処理AIなどを活用し、受電装置追跡と順次光無線給電を実現

- IoT社会の持続可能な電力供給インフラ構築に貢献

概要

東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所の宮本智之教授と同大学 工学院 電気電子系のMingzhi Zhao大学院生(博士後期課程、研究当時)の研究チームは、室内などで照明のある明所と、照明のない暗所の両方に対応し、自動的に複数のIoT端末に電力を供給可能な光無線給電(OWPT)[用語1]システムを開発しました。

従来のレーザー型OWPTは高出力の給電が可能である一方、レーザービームの安全規制への対応がすぐには難しいことが課題でした。LED(発光ダイオード)[用語2]光源を使用するOWPTでは安全性が高くなりますが、このLED方式でも照明変化への対応など実用面での問題がありました。

そこで本研究では、周囲の明るさに応じて自動的に動作モードを切り替え、複数のIoT端末へ効率的に電力を供給できる自動・適応型システムを開発しました。このシステムでは、照明がある明所(昼間)はRGBカメラと深層学習を用いた画像認識、暗所(夜間)では赤外線投光とレトロリフレクター(再帰性反射材)[用語3]を用いた赤外線画像処理という、異なる方法で受電対象を高精度に検知・追跡します。また、焦点可変液体レンズ[用語4]などにより、距離や受電パネルの大きさに応じて光スポットのサイズをリアルタイムに調整することで、給電量の距離依存性があるものの、最大5メートル先までの高い効率の電力伝送を実現しました。

この成果は、多数端末を利用するスマートファクトリーやスマートホームなど、人のいる空間における安全で持続可能なIoT[用語5]電力インフラとしての展開が期待されます。将来的には、より高効率な光学系や高精度な方向制御技術の導入と、安全対策を組み合わせたレーザー光源の利用により、さらに広範な環境への実装が見込まれます。

本成果は、2025年10月24日付(米国東部時間)の「Optics Express」誌に掲載されました。

背景

近年、センサや端末が多数設置されるIoT(Internet of Things)の活用の広がりに伴い、柔軟かつ持続的な電力供給のニーズが急速に高まっています。従来のバッテリー式給電では定期的な交換や充電作業が必要であり、配線式の給電では設置の自由度が制限されます。これらの課題を解決する技術として、光ビームを用いる光無線給電(OWPT)が注目されています。

特にLEDを光源とするOWPTは、レーザー型OWPTに比べて安全性が高く、屋内環境や人・動物の近くでも安心して利用可能であるため、スマートホーム、工場、農場など、日常生活に密着したシステムへの適用が期待されてきました。しかし、従来のLED方式のOWPTシステムには距離や照明変化への対応や、多数の受電装置への同時給電といった実用面での課題が残っていました。

研究成果

研究グループは今回の研究で、LEDを用いた光無線給電(OWPT)において、明所だけでなく暗所でも高精度な位置検出と電力供給の切り替えが可能な自動・適応型システムを開発しました。

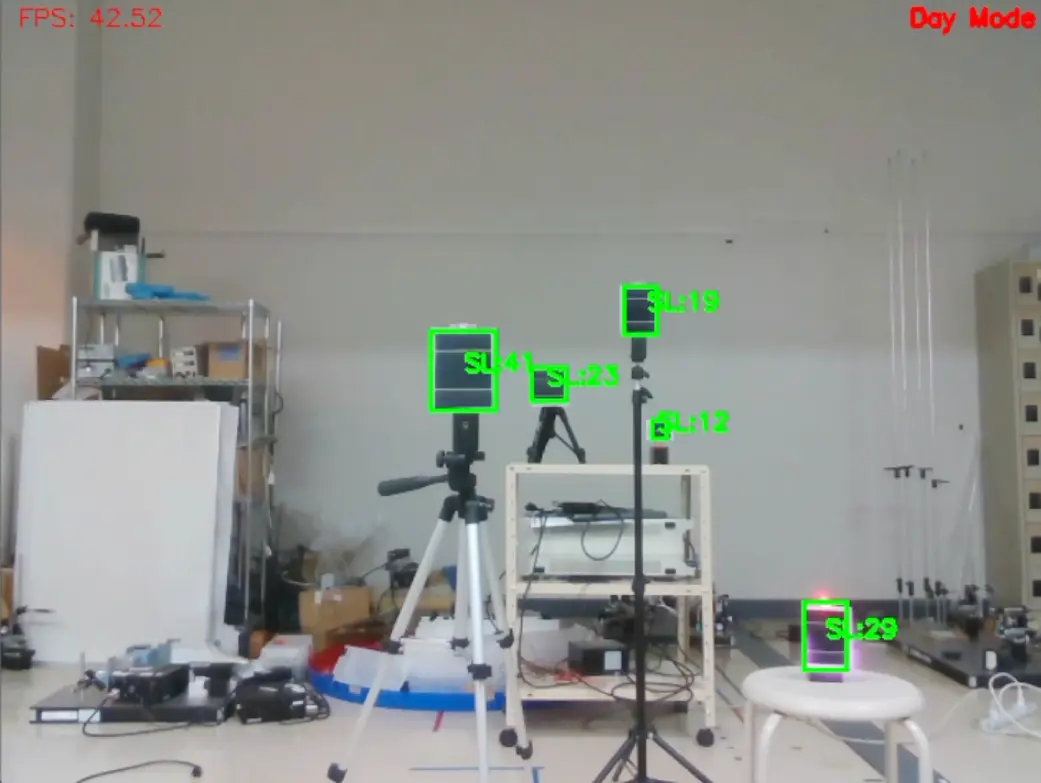

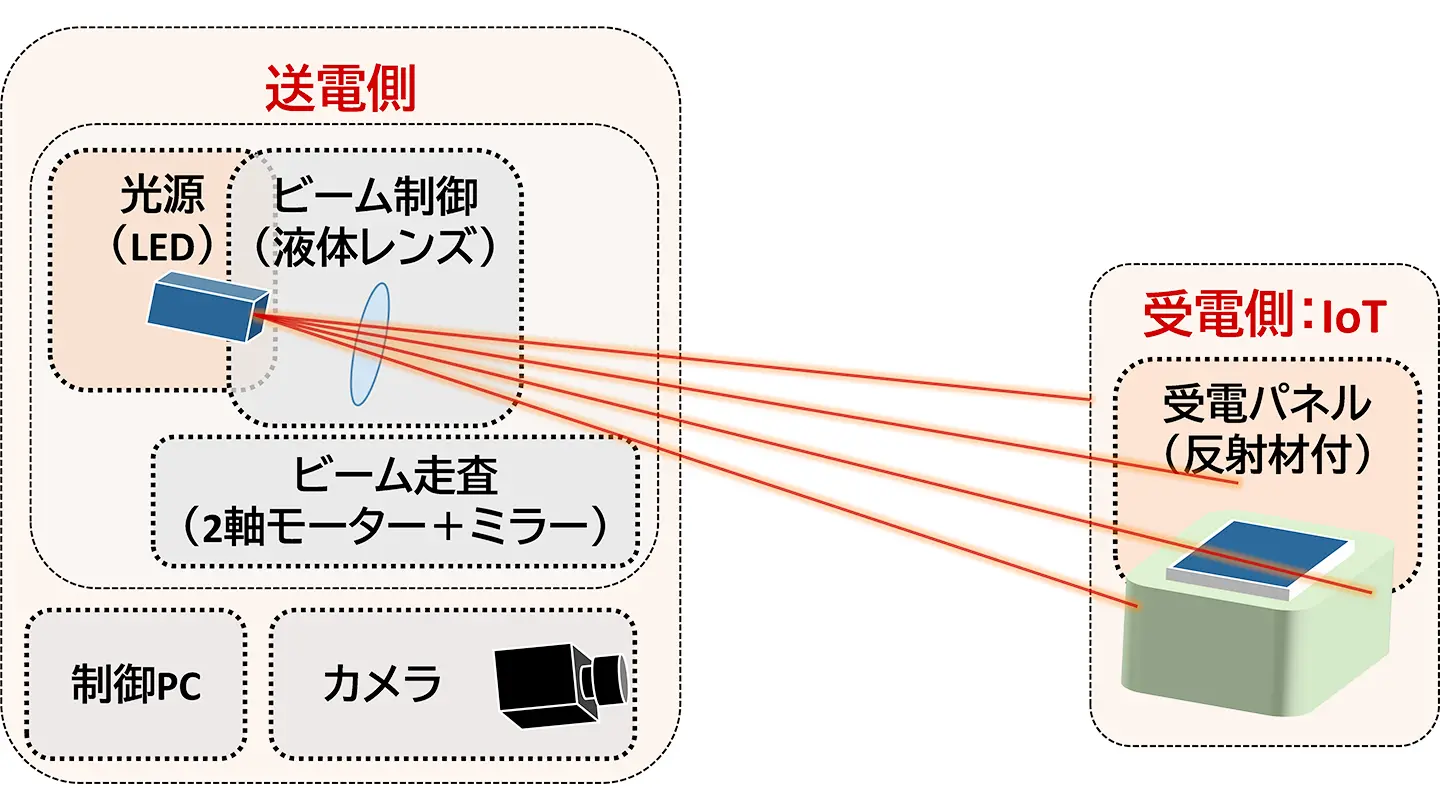

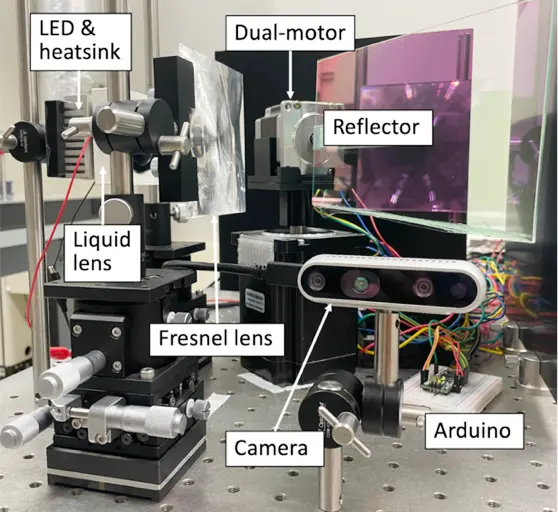

開発したOWPTシステムでは、照明がある明所(昼間)はRGBカメラと深層学習を用いた画像認識により受電パネルを検出します。一方暗所(夜間)では、赤外線投光と、受電パネルに取り付けたレトロリフレクター(反射材)を用いた赤外線画像処理によって、受電対象を高精度に検知・追跡します(図1)。さらにこのシステムでは、焦点可変型の液体レンズと、光ビームを2次元方向に狙うビーム走査機構、RGBカメラと赤外線深度カメラによる画像検出を組み合わせることで、距離や受電装置サイズに応じて光照射スポットの大きさを自動調整しながら、受電装置の追跡と正確な電力供給をおこなうことが可能です(図2)。

このシステムで、最大5 m先の複数の受電パネルへの電力供給をおこなったところ、自動で順次電力を供給し、照明環境の変化にも瞬時に追従することが確認できました。なお、今回利用したLEDの光出力は1.53 Wであり、この場合の受電電力は最大90 mWでした。

社会的インパクト

LED光源を用いるOWPTシステムは、スマートホームや工場、農場など、多様な分野での実用化が期待されています。さらに今回の成果により、照明の有無や周囲の環境変化に関係なく、自動で複数のIoT端末に電力を供給できる無線給電インフラの構築が現実のものとなります。今回開発した技術は、エネルギーの効率的利用と持続可能なIoT社会の実現に貢献する、次世代の電力供給技術として注目されます。

今後の展開

今後は、さらに長距離への対応や高効率化に向けた光学系の改良、レーザービームを併用する仕組みなどにより、広範なIoT機器への対応を目指します。また、現行の屋内向け設計から、屋外環境や移動体(例:ロボット、AGV、自動運転車)への拡張も視野に入れており、スマートシティや次世代物流、農業分野への波及効果も期待されます。

将来的には、インフラ一体型の照明・通信・給電統合システムとして発展させることで、バッテリーに依存しないIoT社会の構築に大きく貢献することが見込まれます。さらに、システムの小型化・モジュール化を通じて、家庭用製品や商用施設への展開も加速していく計画です。

参考文献

- [1]

- Zhao, M. and Miyamoto, T.:"Efficient LED-Array Optical Wireless Power Transmission System for Portable Power Supply and Its Compact Modularization," Photonics, 10(7), 824 (2023).

- [2]

- Zhao, M. and Miyamoto, T.:"LED-based optical wireless power transmission through deep learning-enabled infrared spot recognition," Proc. SPIE Photonics West 2024, Light-Emitting Devices, Materials, and Applications XXVIII, 12906, pp. 133–139 (2024).

- [3]

- Zhao, M. and Miyamoto, T.:"LED-Based Optical Wireless Power Transmission for Automatic Tracking and Powering Mobile Object in Real Time," IEEE Access, 13, 33643–33654 (2025).

用語説明

- [用語1]

- 光無線給電(OWPT):(Optical Wireless Power Transmissionの略)光ビームを用いて、空間を通じて電力を伝送する技術。ケーブルや接触なしに電力供給でき、指向性の向上や電磁波ノイズの回避が可能な次世代の無線給電方式。

- [用語2]

- LED(発光ダイオード):電流を流すと光を発する半導体素子。OWPTではレーザーに比べて安全性が高い利点がある。ただし、レーザーに比べて光に広がりがあるため、10 m以上の距離への適用に制約がある。

- [用語3]

- レトロリフレクター(再帰性反射材):入射した光を元の方向に戻す特性を持つ材料。本研究では特に暗所でのPV(太陽電池)位置検出に利用され、給電用の赤外線光を効率的にカメラ側へ反射することで検知・認識精度を高める。

- [用語4]

- 焦点可変液体レンズ:電流や電圧で焦点距離を変化させられるレンズ。液体とそれを囲む薄いフィルムで構成され,これらの形状を変化させて焦点距離を変える.本研究では,光スポットのサイズを受電パネルの位置や大きさに応じてリアルタイムに調整でき、効率的なエネルギー集中を実現する。

- [用語5]

- IoT:モノのインターネット(Internet of Things)。センサや機器がネットワークにつながり、自動で情報をやり取りする仕組み。OWPTはこれらの機器への電力供給手段として注目されている。

論文情報

- 掲載誌:

- Optics Express(OPTICA)

- タイトル:

- Automatic and adaptive optical wireless power transmission for IoT with dual mode of day and night charging

- 著者:

- Mingzhi Zhao AND Tomoyuki Miyamoto

- DOI:

- 10.1364/OE.574553

研究者プロフィール

Mingzhi Zhao

東京科学大学 工学院 電気電子系 博士課程学生(研究当時)

研究分野:光無線給電

宮本 智之 Tomoyuki Miyamoto

東京科学大学 総合研究院 教授

研究分野:光エレクトロニクス、光無線給電