ポイント

- 水道水フロリデーションは、多くの国で導入されている、安全かつ効果的なう蝕(むし歯)予防の公衆衛生施策です。

- オーストラリアの子ども約17,000人のデータにより、水道水フロリデーションが広くう蝕の予防に寄与しており、特に社会経済的に不利な背景を持つ子どもで、その効果がより顕著であることが明らかになりました。

- 本研究は、水道水フロリデーションが、子どものう蝕における健康格差を縮小する可能性を持つ有効な施策であることを示しています。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野の松山祐輔准教授および相田潤教授らの研究チームは、オーストラリアのクイーンズランド大学との共同研究により、約17,000人のオーストラリアの子どもに関するデータを分析しました。その結果、水道水中のフッ化物イオン濃度を安全にう蝕予防ができる濃度に調整する水道水フロリデーション[用語1]が多くの子どものう蝕を予防し、特に社会経済的に不利な背景を持つ子どもにおいて、より大きな予防効果を示すことが明らかになりました。

水道水フロリデーションは、う蝕における健康格差を改善する可能性を持つ、公衆衛生上優れた集団レベルの健康政策であるといえます。

本研究成果は、7月2日(UTC)付で、疫学分野の国際誌「International Journal of Epidemiology(インターナショナル・ジャーナル・オブ・エピデミオロジー)」に掲載されました。

背景

う蝕(むし歯)は、世界で最も多く見られる病気のひとつであり、社会経済的に不利な背景を持つ人ほど罹患しやすいことが知られています。日本においても、う蝕に関する健康格差が確認されており、その縮小は国の健康政策における重要な目標のひとつとされています。

水道水フロリデーションは、安全にう蝕予防ができる濃度(気温や他のフッ化物応用法の普及度により異なるが、0.7–1.0 ppm程度)に水道水中のフッ化物イオン濃度を調整する施策として、多くの国で実施されていますが、健康格差に与える影響については十分に明らかになっていません。

本研究では、オーストラリアの子どもを対象に、水道水フロリデーションのう蝕予防効果および健康格差への影響を分析しました。

研究成果

2012年から2014年にかけて実施されたオーストラリアの全国調査データ(5〜14歳の子ども17,517人)を分析しました。水道水フロリデーション地域に居住していたかどうかと、う蝕の数(う蝕経験歯面数)との関係を推定し、さらに、個人・家庭・地域に関する46項目の情報を加味して、どのような集団で予防効果が大きく現れるかを検討しました。

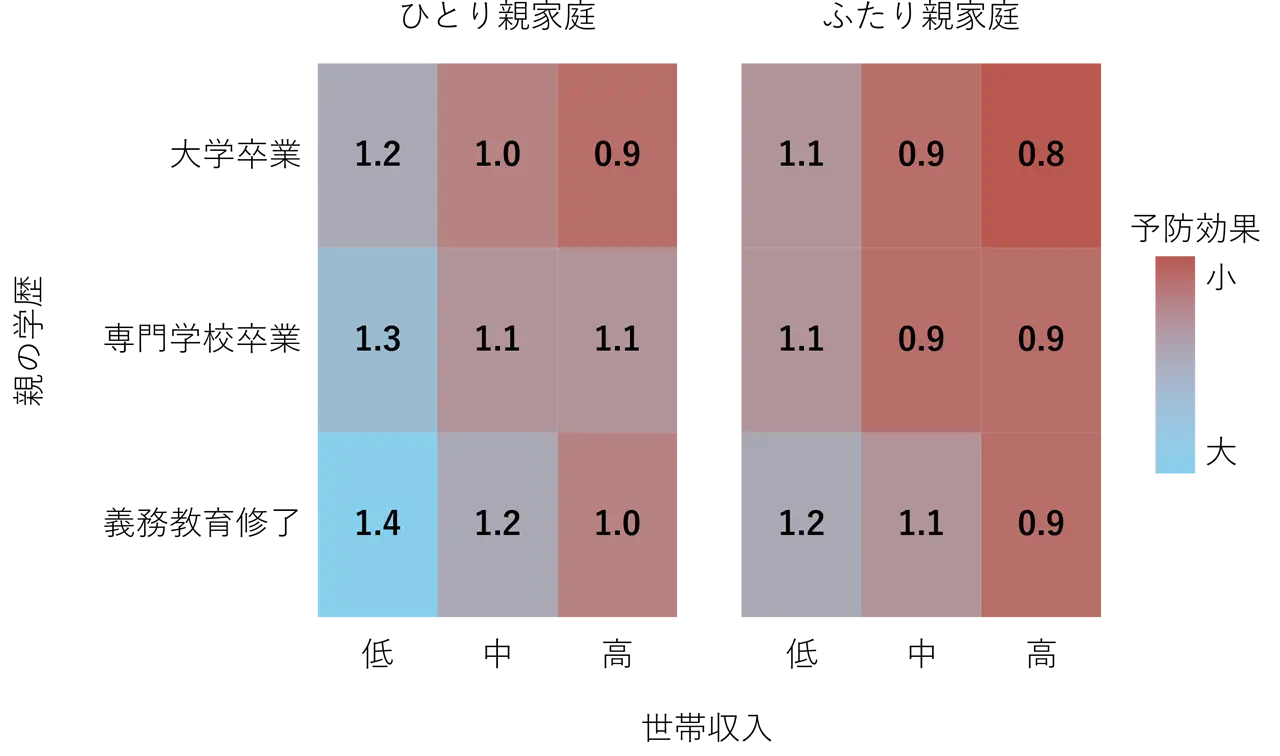

分析の結果、水道水フロリデーション地域に居住していた子どもは、そうでない子どもと比べて、う蝕が平均0.9歯面少ないことが明らかになりました。予防効果の大きさにはばらつきが見られたものの、集団全体として効果が認められ、とりわけ社会経済的に不利な背景を持つ子どもほど、より大きな予防効果が示されました(図1)。

社会的インパクト

う蝕は、いまなお多くの人が罹患する疾患です。社会経済的に不利な背景を持つ人々は、う蝕リスクが高いにもかかわらず、歯科医院に受診しづらい状況にあることが知られています。

本研究は、水道水フロリデーションが多くの人々のう蝕を予防するだけでなく、健康格差の是正にも寄与し得る公衆衛生施策であることを示しています。

付記

本研究は、National Health and Medical Research Council Partnershipの支援のもと実施された調査データを使用し、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(24K02658)などの支援のもとでおこなわれたものです。

用語説明

- [用語1]

- 水道水フロリデーション:自然環境下で水道水中には微量のフッ化物イオンが含まれ、この濃度の高低がう蝕の発生に影響することが知られている。水道水フロリデーションは、気温や他のフッ化物応用の普及度を考慮し安全にう蝕予防ができる濃度(気温や他のフッ化物応用法の普及度により異なるが、0.7–1.0 ppm 程度)に水道水中のフッ化物イオン濃度を調整する施策である。効果と安全性が科学的に証明され、日本では未実施だが、米国やオーストラリアなど諸外国では広く実施されている(米国歯科医師会. 2018)。

論文情報

- 掲載誌:

- International Journal of Epidemiology

- タイトル:

- Water fluoridation as a population strategy reducing oral health inequalities: high-dimensional effect heterogeneity analysis using machine learning

- 著者:

- Matsuyama Y, Ha DH, Kiuchi S, Spencer AJ, Aida J, and Do LG.

- DOI:

- 10.1093/ije/dyaf080

研究者プロフィール

松山 祐輔 Yusuke MATSUYAMA

東京科学大学 大学院歯科公衆衛生学分野 准教授

研究分野:歯科疫学、社会疫学

相田 潤 Jun AIDA

東京科学大学 大学院歯科公衆衛生学分野 教授

研究分野:歯科疫学、社会疫学

関連リンク

- 7月10日 イメージ画像にキャプションを追加しました。