どんな研究?

「クリック反応」という言葉を聞いたことがありますか?

分子同士を「カチッ」とはめ込むように素早く結合できるのがクリック反応です。

クリック反応は、2022年のノーベル化学賞で注目され、いまや医薬品から高分子材料まで幅広い分野で利用されています。

この反応の主役は「アジド基(―N₃)」と「アルキン基(C≡C―)」という分子の「つなぎ手」です。銅触媒を使うと、これらの「つなぎ手」が効率よく結合します。これまでポリマー化学(プラスチックなどの高分子材料を扱う化学)では、この仕組みを使って分子の小さな部品(モノマー)を組み合わせ、鎖状のポリマーを作る研究が進められてきました。

ただし課題もありました。アジド基とアルキン基を組み合わせて、鎖を端から端へと順番に伸ばすことはできても、その伸び方を完全にコントロールすることは難しかったのです。特に、両端から同時に、しかも制御しながら伸ばすことがこれまでの化学では不可能だと考えられていました。まるで片手だけで積み木を組み立てているような状態だったのです。

東京科学大学(Science Tokyo)の佐藤浩太郎(さとう・こうたろう)教授らの研究チームは、その限界を突破しました。アジド基とアルキン基を1つの分子に組み込んだ特別なモノマーを使うことで、両方向から制御しながら鎖を伸ばせることを示したのです。

ここが重要

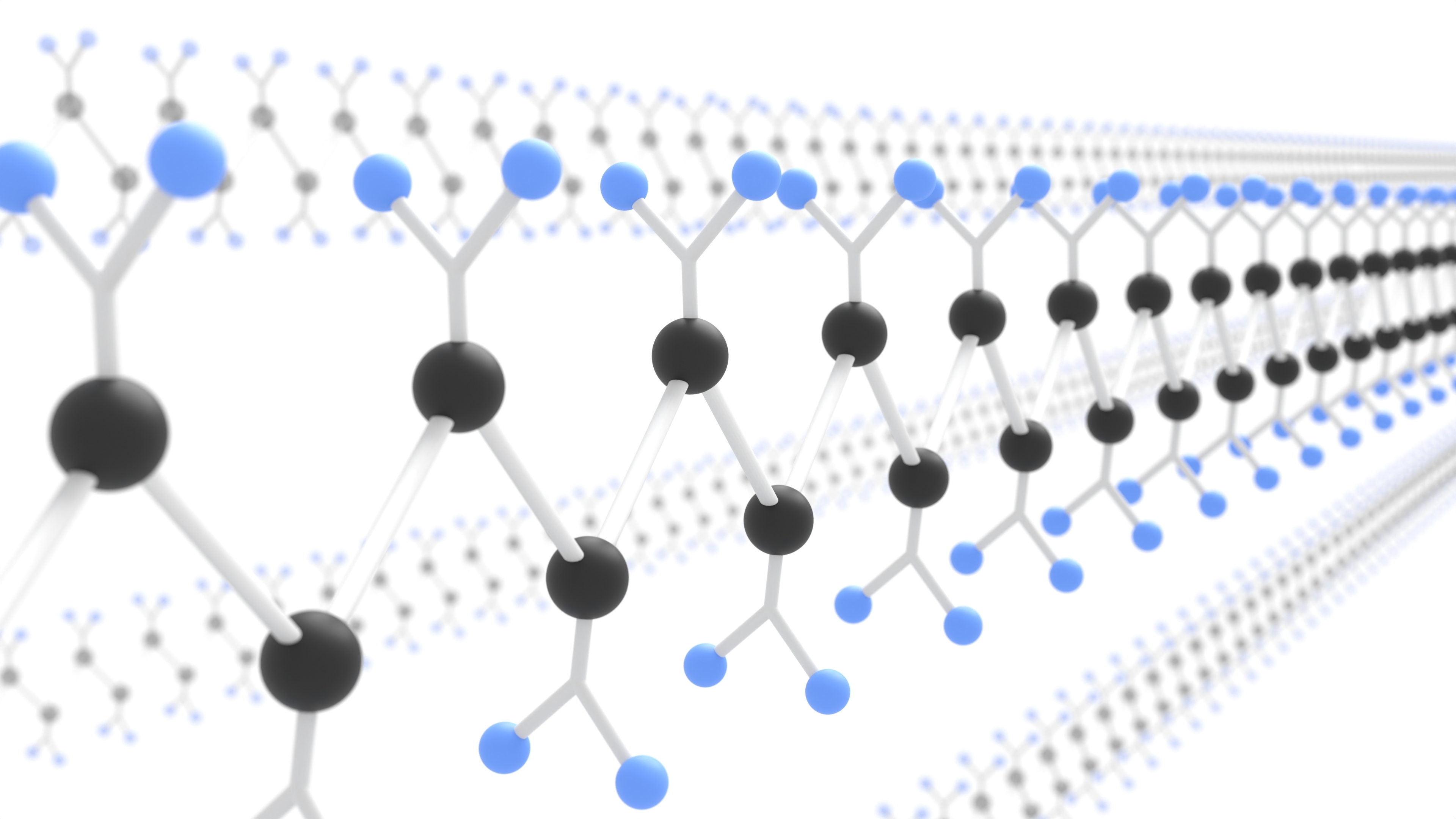

研究チームは、アジド基とアルキン基の両方を1つのモノマーの中に同時に組み込んだ設計によって、新しいタイプの重合(分子をつなぐ反応)を実現しました。この方法では、ポリマーの鎖を両方向から同時に、しかも自在に伸ばせるのが大きな特長です。

このように、反応が進行中でも途中で止めたり再開したりしながら、分子の長さや構造を自在に設計できる手法は、「リビング重合」と呼ばれています。今回の成果は、クリック反応を使った新しいリビング重合の実現と言えます。

さらに研究チームは、「二官能性開始剤」と呼ばれる特殊な分子も活用し、ポリマーの両端から同時に反応を始めて、バランスよく成長させる技術も確立しました。これにより、これまで難しかったポリマーの成長の向きやスピードも、より正確に制御できるようになりました。

加えて、アジド基やアルキン基をさまざまな種類のモノマーに導入することで、ポリマーの成長の途中に、性質の異なる部分を好きな場所に組み込むことも可能になりました。

たとえば、水をはじく部分と水になじむ部分をひとつの材料に組み合わせたり、反応性を持つ部分を自由に埋め込んだりできるのです。

こうした構造は「ブロック共重合体」と呼ばれ、異なる機能を持つ部品をブロックのようにつなげて材料を設計するため、高機能ポリマー材料の開発において非常に重要な技術です。

つまりこの研究は、分子の設計図を描くように、目的に合わせたポリマーを自在に組み立てる技術を切り拓いたと言えるのです。

今後の展望

今回の成果によって、新しいポリマー材料の可能性が大きく広がりました。

たとえば、医療に使われる生体適合性ポリマーや、電子機器の部品、さらには環境に配慮した新素材の開発など、さまざまな分野での応用が期待されます。

また、この手法では、アジド基とアルキン基を持つモノマーがあれば、多様なポリマーが合成でき、材料のバリエーションはほぼ無限です。つまりこの研究は、まだ見ぬ新素材を生み出すための「入り口」となる基盤技術とも言えるでしょう。

研究者のひとこと

分子を思い通りに設計・組み立てられるというのは、化学者にとっても非常に夢のあるものです。

今回の研究成果は、わたしにとってもまだスタートラインに過ぎませんし、若い皆さんにも、ぜひ関心を持っていただきたいと思います。

今後、さらなる研究の発展によって、ポリマーの世界に新しい可能性を届け、社会に役立つ新素材の創出のために研究に励みたいと思います。

(佐藤浩太郎:東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口