ポイント

- 低粘度領域で従来の蛍光粘度センサーより高い粘度応答性を持つ凝集誘起発光(AIE)色素を発見

- 高感度の粘度応答性を発現するために必要な因子を特定し、分子設計指針を確立

- 細胞膜の流動性の解析や病態診断などへの貢献を期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の田中拓哉大学院生、小西玄一准教授、香港中文大学(深圳)のBen Zhong Tang教授らは、凝集誘起発光色素(AIE色素)の粘度応答性発光を実験と理論の両面から系統的に調査し、従来の分子ローター[用語1]と呼ばれる蛍光粘度センサーよりも高感度な分子の設計指針を確立しました。

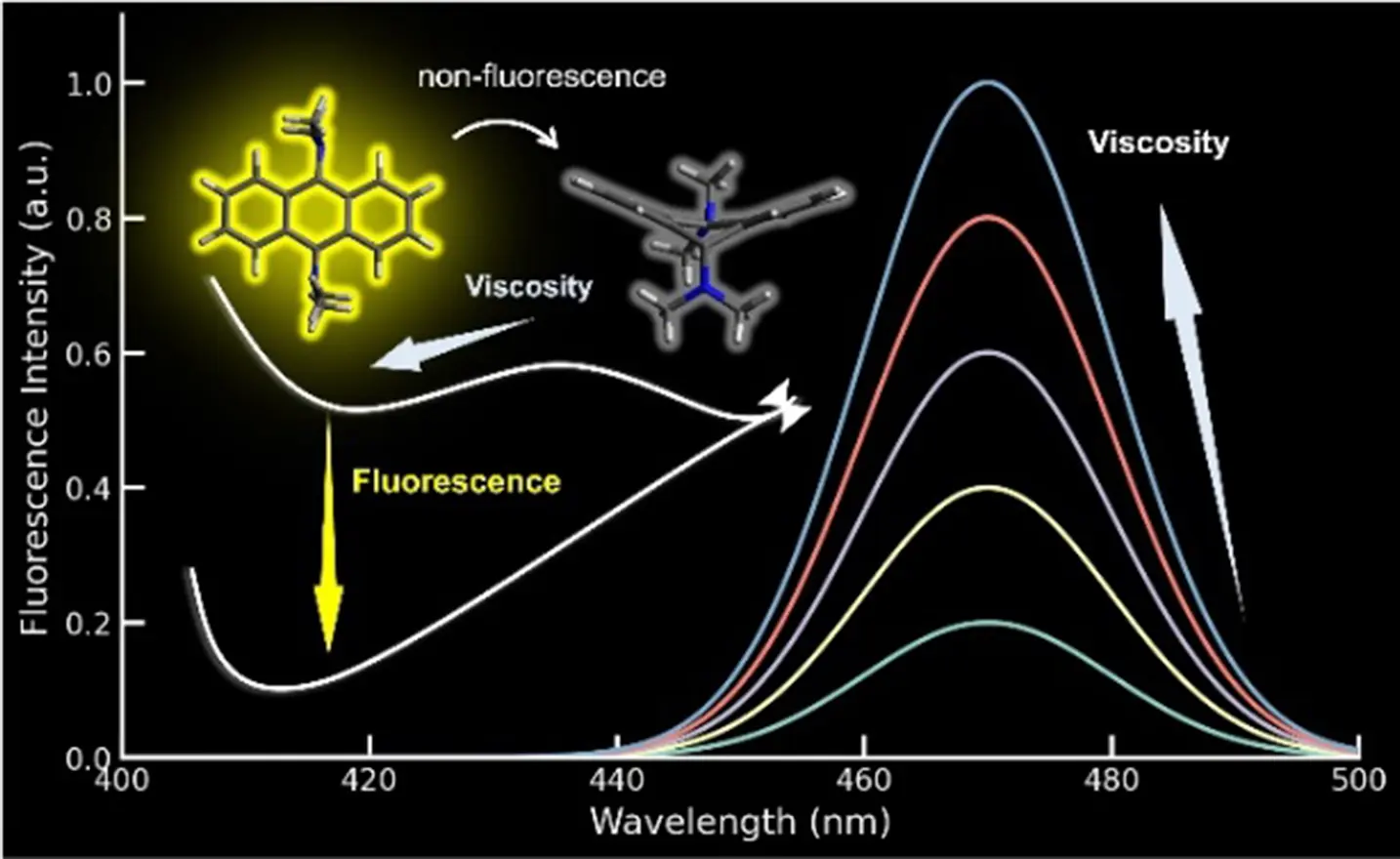

希薄溶液中無発光で固体状態になると強発光するAIE色素は、粘度応答性を示すことが知られています。しかし、発光性を調整するメカニズムが複雑であり、従来の分子ローターとの性質の違いや、高感度センサーの設計指針は十分に検討されていませんでした。

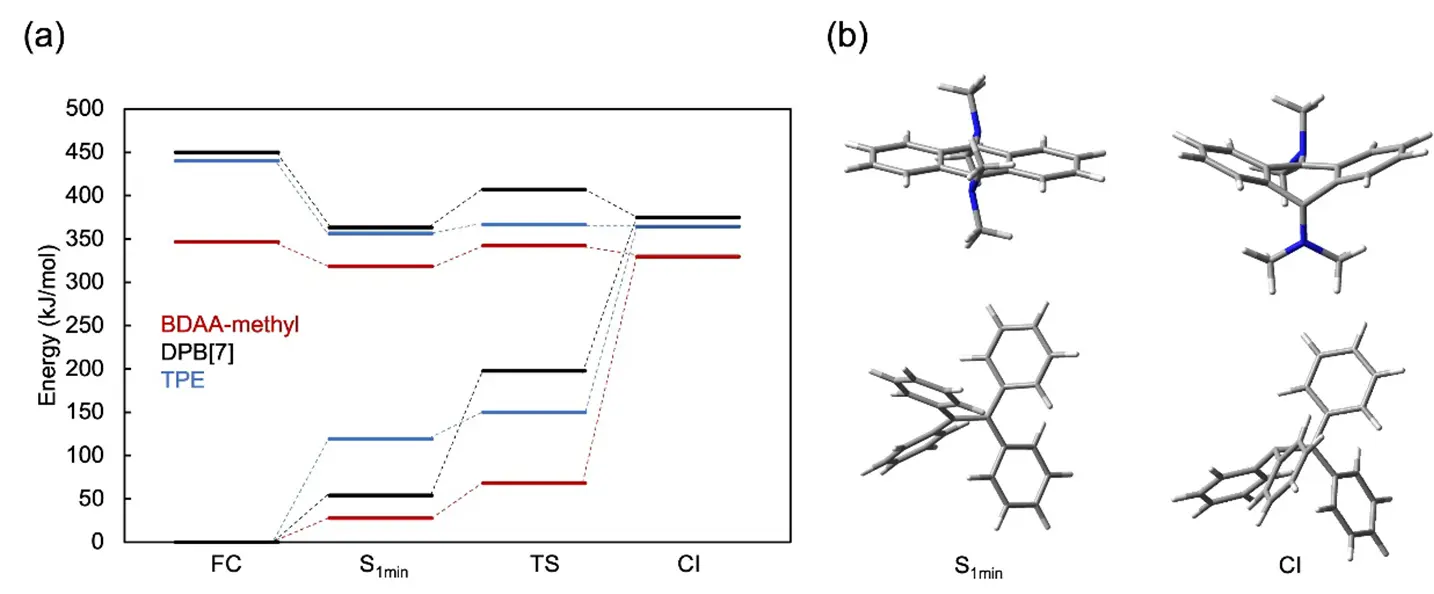

今回の研究では、研究チームがこれまでに開発してきた典型的なAIE色素と、従来の分子ローターの蛍光特性を同一条件で比較することにより、低粘度領域で高感度になるAIE色素を特定しました。さらに理論計算から、大きな粘度応答性を得るためには、蛍光発光に関係する励起一重項状態[用語2]と蛍光消光に関係する円錐交差[用語3]の間の活性化エネルギー[用語4]が小さく、かつ円錐交差付近で起こる構造の体積変化が大きいことが条件であることを明らかにしました。

今後は、本研究で確立した、AIE色素を用いる高感度の蛍光粘度センサーの設計指針を用いて、細胞膜の流動性の解析や細胞内の粘度測定、病態診断などを可能にする、AIE色素を基盤とした新規な蛍光粘度センサーを開発する予定です。

本成果は、6月20日付(現地時間)に、エルゼビア社と中国化学会が発行する「チャイニーズ・ケミカル・レターズ(Chinese Chemical Letters: インパクトファクター8.9)」のWeb版に先行公開されました。

背景

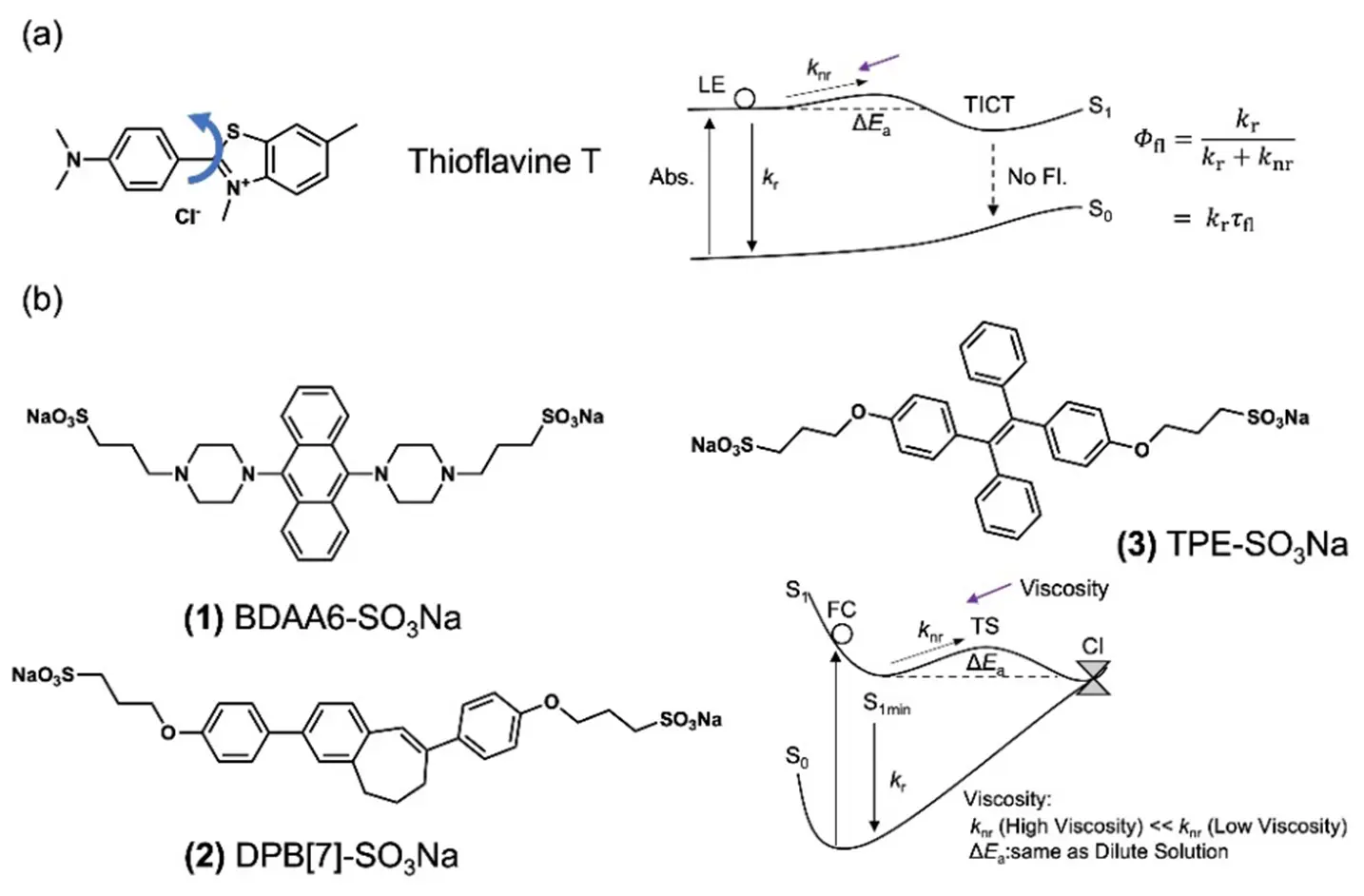

粘度応答性のある蛍光色素は、バイオイメージングや粘度センサー、セキュリティインクなど幅広い分野への応用が期待されています。そうした色素の代表例としては、アルツハイマー型認知症の原因とされるアミロイド繊維に特異的に吸着して発光するチオフラビンTがあります。分子ローターの一種であるチオフラビンTでは、励起状態において単結合の回転運動が消光因子となっており、溶液の粘度が高くなると、その回転運動が抑制されることで発光性を得ることがわかっています。

一方、近年注目を集めている凝集誘起発光(AIE)色素も、粘度に応答して発光性を変化させることが知られていました。しかし、AIE色素の溶液中における消光メカニズムは色素によって異なり、色素ごとの粘度応答性の特徴を系統的に調査した研究はありませんでした。また、理論計算の観点からも課題が多く、従来の分子ローターを超える感度の粘度センサーの開発は手付かずのままでした。

研究成果

本研究ではAIE色素として、本研究チームが開発したビス(N,N-ジアルキルアミノ)アントラセン(1)、π共役拡張橋かけスチルベン(2)、および最も汎用的に用いられているテトラフェニルエテン(3)を対象とし(図1b)、それぞれの粘度応答特性を分子構造と分子運動の両面から詳細に検証しました。さらに、従来の代表的な分子ローターであるチオフラビンTとの定量的比較を通じて、AIE色素の特徴的な応答性を明らかにすることを目指しました。

AIE色素の粘度応答性ついてはこれまでにも数多くの研究が実施されていますが、粘度応答性は色素の分子構造や溶媒条件に強く依存するため、異なる色素間での厳密な比較は困難でした。そこで本研究では、すべての色素を水溶性スルホン酸塩誘導体に変換することで、水/グリセロール混合溶媒系への溶解性を統一し、粘度条件下での発光特性を異なる色素間で厳密に比較可能な実験系を構築しました。

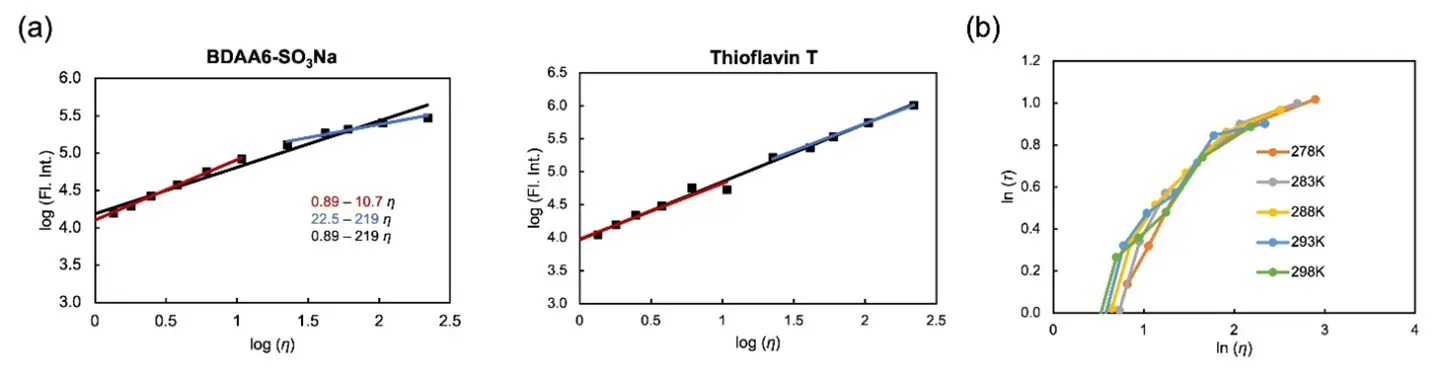

実験ではまず、粘度応答性の定量指標として、Förster–Hoffmannプロット[用語5]の傾きに基づく感度係数χを算出しました。(図2a) その結果、0.89–219 mPa·sの粘度範囲におけるχ値は、チオフラビンT (χ= 0.88)が最も高く、次いで3 (0.75)、1 (0.75)、2 (0.62)の順となりました。特にAIE色素では、低粘度領域と高粘度領域でFörster–Hoffmannプロットの傾き(χ値)に違いが見られ、粘度に応じて応答性が異なるという特徴的な挙動を示しました。中でも、10.7 mPa·s以下の低粘度領域では、3 (1.05)が最も高い感度を示し、1 (0.81)とチオフラビンT (0.84)は同程度の粘度応答性を示しました。さらに、2は、χ値そのものは小さいものの、同様の低粘度領域では比較的高い感度を有しており、AIE色素特有の粘度応答性が明らかとなりました。

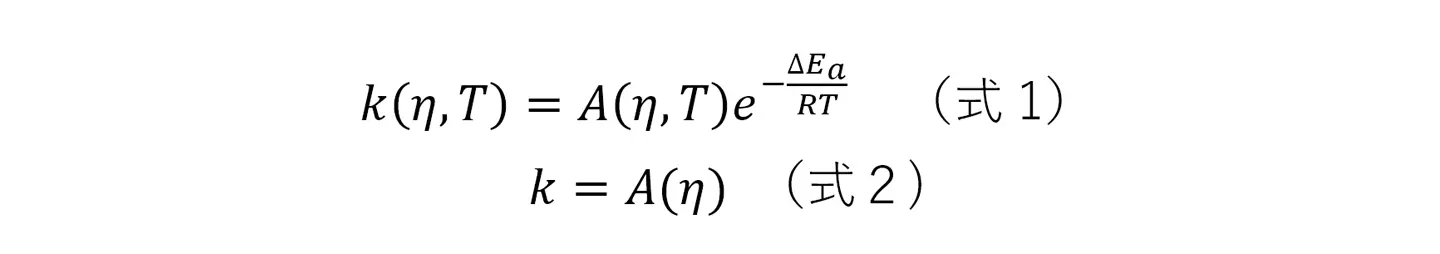

次に、AIE色素における粘度応答性を支配する重要なパラメータを明らかにするため、粘度応答に関わる光物理過程について検討を行いました。粘度応答が図1bに示したポテンシャルエネルギー面(PES)上の活性化過程に支配されている場合、蛍光寿命の粘度依存性は、粘度(η)および活性化エネルギー(ΔEa)を考慮したKramers–Arrheniusの式(式1)で記述できます。さらに、ΔEaが無視できるほど小さい場合には、式1は粘度のみに依存する簡略式(式2)として近似可能であり、応答性は前指数因子(A)によって決まることになります。

この仮説を検証するため、温度および粘度を変化させながらBDAAの蛍光寿命を測定し、粘度と蛍光寿命の対数プロット(図2b)を作成しました。その結果、異なる温度条件下でも粘度に対する挙動が一致していたことから、1の粘度応答性はΔEaを無視できる範囲にあり、式2によって記述可能であることが明らかとなりました。さらに1のΔEaがどの程度小さいかを具体的に評価するため、粘度が極めて低く、かつ温度変化に対して十分な感度を持つ溶媒中で、蛍光寿命の温度依存性を測定しました。その結果、ΔEaは19 .6 kJ/molと見積もられ、この値は図3aに示した理論計算から得られた活性化エネルギー(ΔEa = 19.8 kJ/mol)と良く一致することがわかりました。なお、2および3については、装置の制約により1と同様の温度可変実験は行えませんでしたが、理論計算によりそれぞれのΔEaを評価したところ、いずれも1と同様にΔEaが非常に小さいことがわかりました。

こうした結果から、粘度応答性の感度には、励起状態の極小構造(S1min)から無輻射失活経路である円錐交差(CI)への構造変化の自由度、すなわち構造変化の「大きさ」が強く影響していることが示されました。(図3b)つまり、粘度応答性の高いAIE色素を設計する上では、ΔEaが小さく、かつCIへの到達に大きな構造変化を伴う分子構造を有することが望ましいという設計指針が導かれたと言えます。

社会的インパクト

本研究では、AIE色素における粘度応答性のメカニズムを、理論計算と実験の両面から定量的に解析し、従来の分子ローター型色素とは異なる応答の原理を明確に示しました。特に、構造変化と応答性の関係をポテンシャルエネルギー面(PES)に基づいて整理することで、粘度応答性を構造情報から予測できる可能性が明らかにしました。この成果は、AIE色素の粘度応答性を事前に評価・比較するための設計指針をもたらし、今後の分子開発や基礎物性研究に有用な知見を提供するものです。

今後の展開

本研究では、研究チームがこれまでに開発したAIE色素を用いていますが、今後は、細胞膜の流動性解析や細胞内の粘度測定や、病態診断など利用目的に合わせた蛍光粘度センサーを開発し、生命現象の解明に役立てる予定です。

用語説明

- [用語1]

- 分子ローター:分子レベルで回転運動をする機械的な構造を持つ分子。チオフラビンTは軸回転する分子ローターである(図1参照)

- [用語2]

- 励起一重項状態:分子が励起された後に全電子のスピンの向きが互いに逆向きになっている状態。この状態から基底状態に放射失活する時に蛍光が発せられる。

- [用語3]

- 円錐交差(CI):基底状態と励起状態のポテンシャルエネルギー面が交差する特異点。ここを通ることで、分子は急速にエネルギーを失って無輻射的に緩和できる。

- [用語4]

- 活性化エネルギー:化学反応が起こるために必要な最小のエネルギー。

- [用語5]

- Förster–Hoffmannプロット:蛍光分子の発光強度、蛍光量子収率もしくは蛍光寿命と周囲の粘度との関係を示すグラフ。この関係は次の式で表され、I は蛍光強度、ηは粘度、C は定数、χは粘度応答性の指標です。

logI=C+χ logη

論文情報

- 掲載誌:

- Chinese Chemical Letters

- タイトル:

- Viscosity responsiveness of excited-state dynamics in aggregated-induced emission luminogens

(和訳:凝集誘起発光色素における励起状態ダイナミクスの粘度応答性) - 著者:

- Takuya tanaka,1 Rikuto Noda,1 Yuki Sawatari,1 Riki Iwai,1 Ben Zhong Tang,2 Gen-ichi Konishi*1

(田中 拓哉,1 野田 陸斗,1 猿渡 悠生,1 岩井 梨輝,1 唐本忠,2 小西 玄一*1)

所属:

1. 東京科学大学 物質理工学院 応用化学系

2. 香港中文大学(深圳) 凝集科学技術研究院

研究者プロフィール

小西 玄一 Genichi KONISHI

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 准教授

研究分野:光化学、有機合成化学、高分子科学、生理学