ポイント

- 汎用液晶材料の基本骨格に環状構造を導入した合成中間体を開発し、これを出発材料として、室温ネマチック液晶性を持つ長い棒状π電子系液晶分子の合成に成功

- 液晶分子に環状構造を導入すると、液晶を示す温度が大幅に低下するメカニズムを解明

- 実装に適した光学およびオプトエレクトロニクス材料の開発に貢献することを期待

概要

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の下村祥通大学院生・学振特別研究員、小西玄一准教授らは、汎用液晶材料の基本骨格の一つであるビフェニルに環状構造を導入した合成中間体[用語1]を開発し、それを用いて合成した長い棒状の有機π電子系液晶[用語2]が汎用ネマチック液晶[用語3]と同じように利用できることを実証しました。

汎用ネマチック液晶は、室温で液体のように振舞い、外部刺激に応答して光のシャッターとなったり、光の進む方向を変えたりすることができますが、これまでは小さな分子量のものに限られていました。一方でπ電子系液晶材料は、高複屈折材料[用語4]などの光学材料として期待されていますが有機溶媒への溶解性が低く、液晶を示す温度範囲が高温であるため、加工性に乏しく、汎用材料への応用が進んでいませんでした。

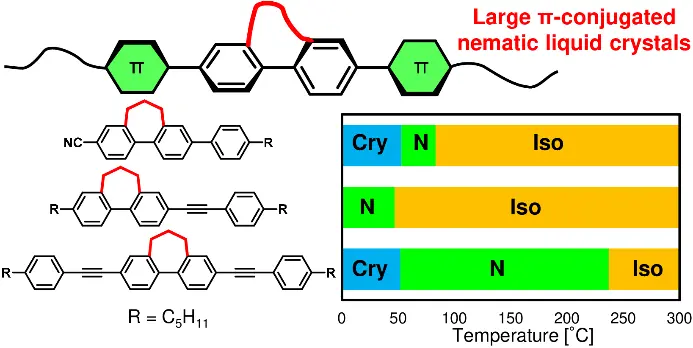

本研究チームは今回の研究で、ビフェニル骨格に柔軟性のある環状構造(n-プロピレン基)を導入することで、環状構造を持つ合成中間体を開発しました。その上で、これを出発材料として、分子量が大きく、光・電子機能を持つ棒状の有機π電子系液晶を合成しました。得られた液晶分子は、環状構造を持たない同じ骨格の液晶分子よりも100℃以上低い温度領域でネマチック液晶を示し、いくつかの分子は室温で安定に液晶性を保持しました。この性質が発現したのは、環状構造を導入することで、環状構造を持たない液晶分子と比べて分子の平面性が少し低下し、さらに分子の長軸が2方向に増加したことが原因です。さらに、環状構造の導入は液晶分子の複屈折や発光性などの物性に大きな影響を与えないことも分かりました。本研究で開発した合成中間体は、室温で利用できる汎用ネマチック液晶そのものを光・電子機能を持つ分子群に拡張するものであり、さまざまな液晶材料への応用展開が期待されます。

本成果は、4月7日付(現地時間)の英国化学会の「マテリアルズ・ケミストリー・フロンティア(Materials Chemistry Frontier)」25年第7号に掲載され、中表紙を飾りました。

背景

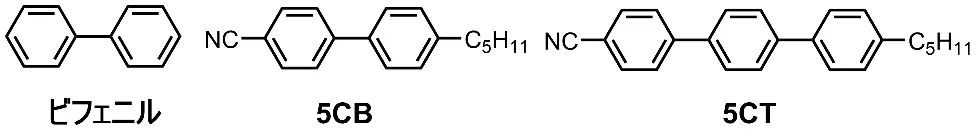

液晶は、固体と液体の中間にある状態です。結晶のような分子の異方性と液体のような流動性を兼ね備えていることから、電場や磁場などの外場応答性を示します。この性質から、外部刺激に応じて光のシャッターとなったり、光の進む方向を変えたりと、光を操ることが可能なため、主にディスプレイや光学フィルムとして幅広く利用されています。最も代表的な液晶分子である棒状のネマチック液晶分子は、末端にシアノ基とペンチル基を有したビフェニル誘導体である5CBです(図1)。5CBは室温でネマチック相を示し、粘度も低く、シンプルな分子構造であることから、市販品として安価で手に入るため、汎用液晶材料として利用されています。しかし、現在の汎用的なネマチック液晶材料は広いπ電子系を持たないため、液晶が一般的に持つ、複屈折性のような光を操る性質を最大限生かすことができません。さらに近年、この光を操る性質と発光やエレクトロニクスなどの機能を組み合わせることを志向して、光・電子機能を持つ長いπ電子系を有するネマチック液晶分子の開発が行われています。しかし、5CBのビフェニルをターフェニル骨格に変えた5CTは、ネマチック相の発現温度が124.2–236.3℃であり、ベンゼン環を一つ増やしただけで5CBよりも発現温度が大幅に高くなってしまいます。このように、π共役長とネマチック相の発現温度にはトレードオフの関係があるため、実装に適した温度で光・電子機能を有するネマチック液晶の実現は困難でした。

研究成果

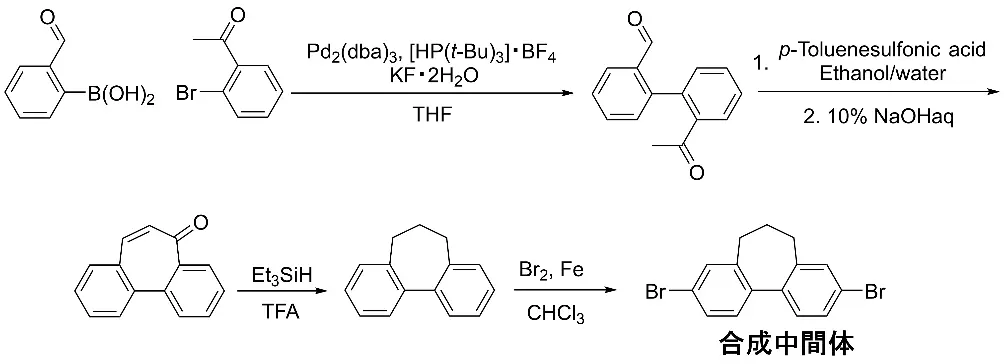

研究チームは以前の研究で、スチルベン骨格に柔軟性のあるn-プロピレン基を導入して7員環構造を形成することで、コンフォメーションの多様性と運動性によるエントロピーの効果により、相転移温度を大きく低下させられることを報告しています。(参考文献)しかし、この研究で用いたのは特殊な液晶分子であり、応用の可能性は限定的でした。今回の研究では、同様のn-プロピレン基からなる環状構造を、汎用液晶材料の基本骨格の一つであるビフェニルに導入した合成中間体を開発しました(図2)。その上で、この合成中間体にフェニル基などの芳香族化合物を導入して共役拡張することで、さまざまな液晶を合成しました。

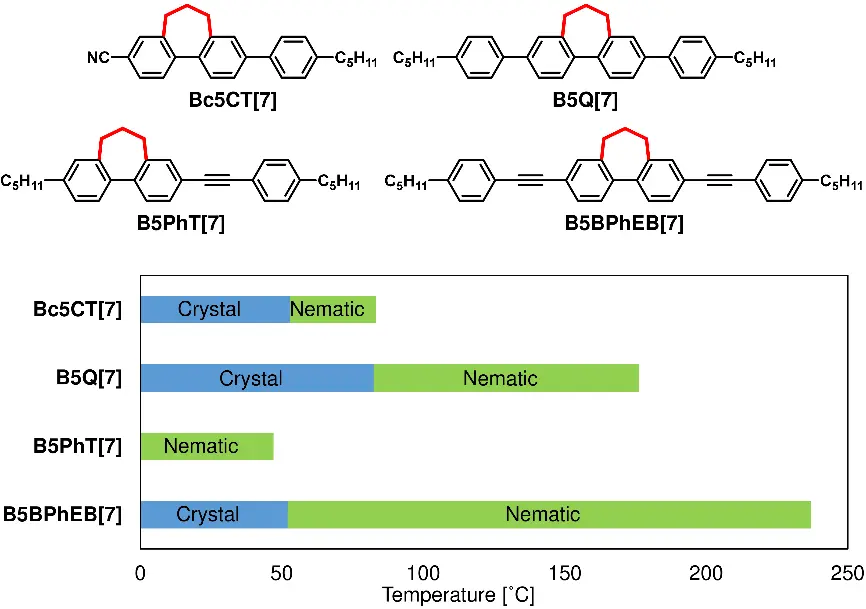

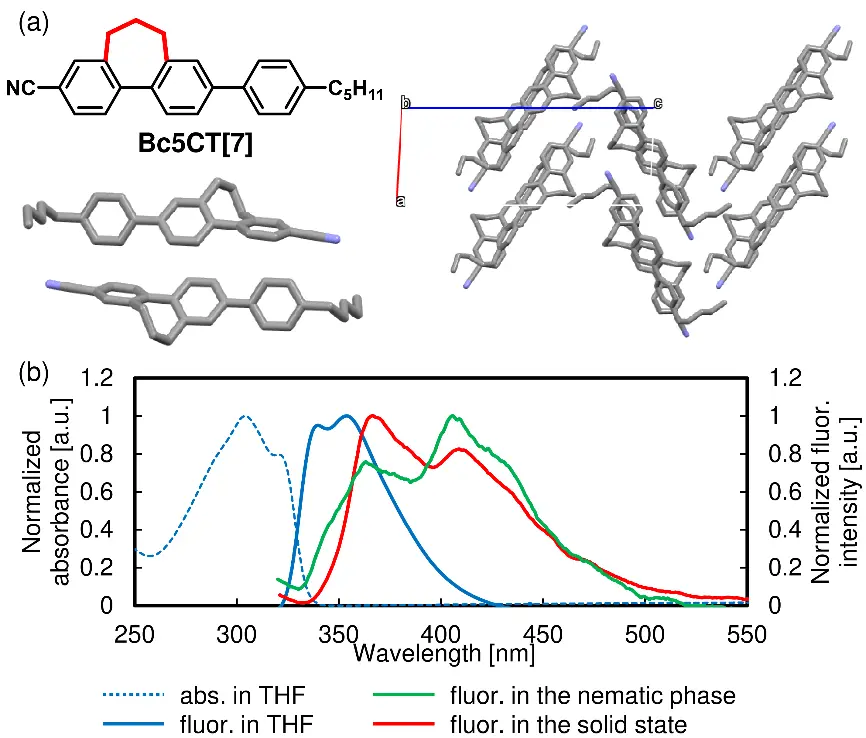

この合成中間体を含む棒状のπ電子系分子の液晶挙動を調べたところ、ターフェニル(Bc5CT[7])やクォーターフェニル(B5Q[7])、フェニルトラン(B5PhT[7])、ビス(フェニルエチニル)ビフェニル(B5BPhEB[7])といった、光・電子機能を有する長いπ電子系分子でも、100℃以下でのネマチック液晶を実現することが分かりました(図3)。特に、フェニルトランB5PhT[7]は室温でも熱力学的に安定なネマチック液晶を示しました。これらのような長いπ電子系分子を用いた、室温付近でのネマチック液晶の報告例はこれまでほとんどありません。

次に、Bc5CT[7]の単結晶X線構造解析を行ったところ、環状構造を持たない同一の分子骨格5CTとは結晶形が違うことが分かりました。5CTでは分子が1方向に並んでいたのに対し、Bc5CT[7]では分子が2方向に並んでおり、さらに環状構造の導入によって分子の平面性が低下していました(図4a)。これら二つの要因が、本研究で開発した分子が示す液晶挙動のメカニズムをもたらしており、この点が以前報告した分子とは大きく異なっています。一方で、B5PhT[7]は溶液・固体・ネマチック液晶のいずれでも青色の発光を示し、π電子系が環状構造によって損なわれないことも分かりました(図4b)。その他にも、B5Q[7]やB5BPhEB[7]が高複屈折材料として高いポテンシャルを有していることも確認されました。

社会的インパクト

本研究は、剛直な棒状分子への柔軟なn-プロピレン基からなるやわらかな環状構造の導入が、光・電子機能を有するπ電子系分子において、室温付近でのネマチック液晶を実現するのに非常に有効な分子設計であることを明らかにしました。含硫黄縮環化合物といった光・電子機能を有するさまざまな有機π電子系分子に、室温付近でのネマチック液晶性を付与すれば、実装に資する有機オプトエレクトロニクスの開発に貢献できると期待されます。

今後の展開

研究グループでは、やわらかな環状構造を駆使したさまざまな液晶分子を開発していく予定です。現在、主鎖型の液晶ポリエステルや電子材料への応用を指向した分子の開発を行っているほか、ウィーン大学のBonifazi教授のグループとの有機半導体の共同研究も行っています。

用語説明

- [用語1]

- 合成中間体:目標化合物までの多段階の合成経路において、重要な途中に現れる化合物のこと。本研究の場合、この分子を出発物質としてさまざまな分子を合成することができる。

- [用語2]

- 有機π電子系液晶:π電子による共役が拡がることにより光・電子機能を示す機能分子を用いた液晶。

- [用語3]

- ネマチック液晶:その構成分子が分子の長軸方向に配向秩序を持つが、三次元的な位置秩序を持たない液晶。

- [用語4]

- 複屈折:光線が物質を透過したときに、その偏光の状態によって、二つの光線に分けられることをいう。

論文情報

- 掲載誌:

- Materials Chemistry Frontier(アメリカ化学会誌)

- タイトル:

- Innovative molecular design of bridged biphenyls for calamitic nematic liquid crystals with extensive π-conjugated mesogens

(和訳:長いπ共役系メソゲンを有する棒状ネマチック液晶分子を指向した「橋かけビフェニル」のデザイン) - 著者:

- Yoshimichi Shimomura1, Yuuto Iida1, Eiji Tsurumaki2, Gen-ichi Konishi*1

(下村 祥通1, 飯田 優斗1, 鶴巻 英治2, 小西 玄一*1)

所属:

1 東京科学大学 物質理工学院 応用化学系

2 東京科学大学 理学院 化学系

DOI:10.1039/D4QM01116C

オープンアクセス記事。無料で閲覧可能。

表紙

DOI:10.1039/D5QM90023A

参考文献

DOI:10.1002/agt2.660

研究者プロフィール

小西 玄一 Gen-ichi KONISHI

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 准教授

研究分野:光化学、有機化学、高分子科学、生理学