ポイント

- 腸管に豊富なDNT細胞が、腸内の抗原を直接取り込み、抗原提示を行う新たな免疫機能を持つことを世界で初めて発見しました。

- DNT細胞は、炎症性T細胞の反応を抑える「アナジー」を誘導し、腸炎を抑制する働きを持つこと、クローン病ではこの機能が障害されていることを発見しました。

- 生体顕微鏡観察を用いた共同研究により、DNT細胞の腸内での動きや抗原取り込みの様子を時空間的に可視化することに世界で初めて成功しました。

- 本研究は、DNT細胞を標的とした新たなクローン病治療の可能性を示すものです。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 消化器病態学分野の岡本隆一教授、根本泰宏准教授らの研究チームは、腸管に豊富に存在するものの、その機能が未解明であったCD4/CD8ダブルネガティブT細胞(DNT細胞)[用語1]について、これが腸上皮細胞の間を活発に移動しながら腸管内の抗原を直接取り込み、その後リンパ組織へ移動して抗原提示[用語2]を行う機能を有することを明らかにしました。

DNT細胞は、CD4陽性T細胞への抗原提示に必須な分子(MHCクラスII)を発現する一方で、同細胞の活性化に必要な共刺激分子は発現していません。このため、DNT細胞が抗原提示を行うと、CD4陽性T細胞は活性化されるのではなく、不応状態(アナジー:Anergy)[用語3]へと誘導されることが判明しました。

また、DNT細胞が抗原提示を行えないマウス(T細胞特異的MHCクラスII欠損マウス)において、小腸潰瘍や急性大腸炎を誘導すると、いずれも病態が悪化することが確認されました。さらに、DNT細胞はMHCクラスII分子を介して、慢性大腸炎マウスの腸炎を抑制する機能を有していることも明らかになりました。

加えて、クローン病[用語4]患者の小腸に存在するDNT細胞は、対照群の患者に比べてMHC クラスII分子の発現や抗原取り込み機能が低下しており、本研究で明らかになったDNT細胞の機能がクローン病の病態に関与している可能性が示唆されました。

本研究成果は、DNT細胞が関与するクローン病の新たな病態メカニズムを提示するとともに、同疾患に対する新たな治療法の開発につながることが期待されます。なお、本研究は、根本泰宏准教授が留学先であるハーバード大学 von Andrian教授の研究チーム在籍中に着想を得て、同チームとの共同研究として実施されました。研究成果は、2025年8月1日(米国東部時間)付の「Nature Communications」誌に掲載されました。

背景

腸の中(腸管の内側)は、体の外と同様に外部から物質が侵入する場所であることから、「内なる外」とも呼ばれています。そこには、莫大な数の腸内細菌や食物など、多くの外来物質=抗原が存在しています。腸管はこのような環境の中で、栄養や水といった“良いもの”を取り込みつつ、病原体などの“悪いもの”を排除するという、相反する機能を同時に果たしています。そのため、腸管は全身の免疫とは異なる、高度に発達した“腸管免疫系”を備えています。

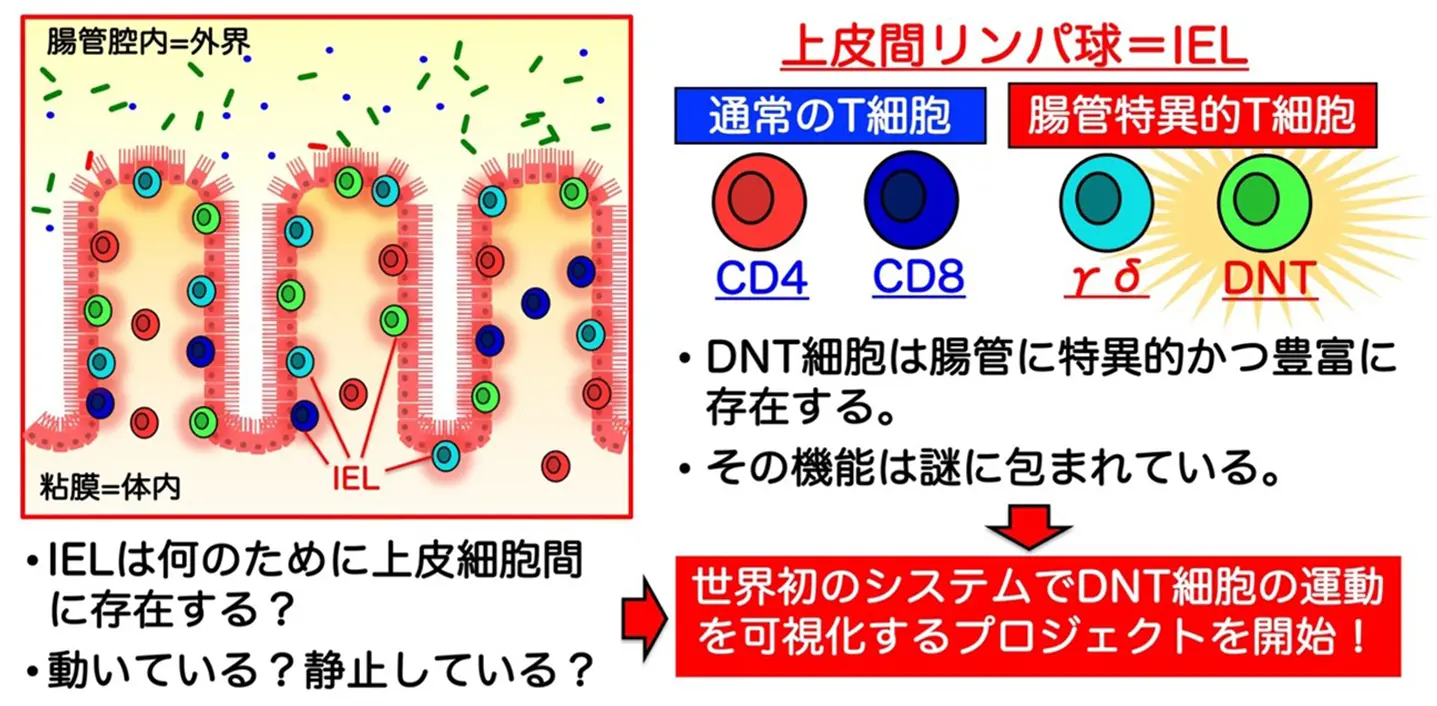

中でも、腸上皮間リンパ球(Intraepithelial Lymphocytes:IEL)[用語5]は、特異な存在として知られています[参考文献1-3]。腸管では、外界である管腔側と内界である粘膜とが、わずか一層の上皮細胞層によって隔てられていますが、IELはその上皮細胞の間に入り込むように存在する特殊な免疫細胞です。一方で、IELが上皮間に存在する意義については、これまで明らかにされていませんでした。

研究成果

本研究チームは、IELの中でも腸管に豊富に存在しながら、その機能が未解明であったT細胞分画であるDNT細胞の動態を可視化する研究プロジェクトを発案しました(図1)。

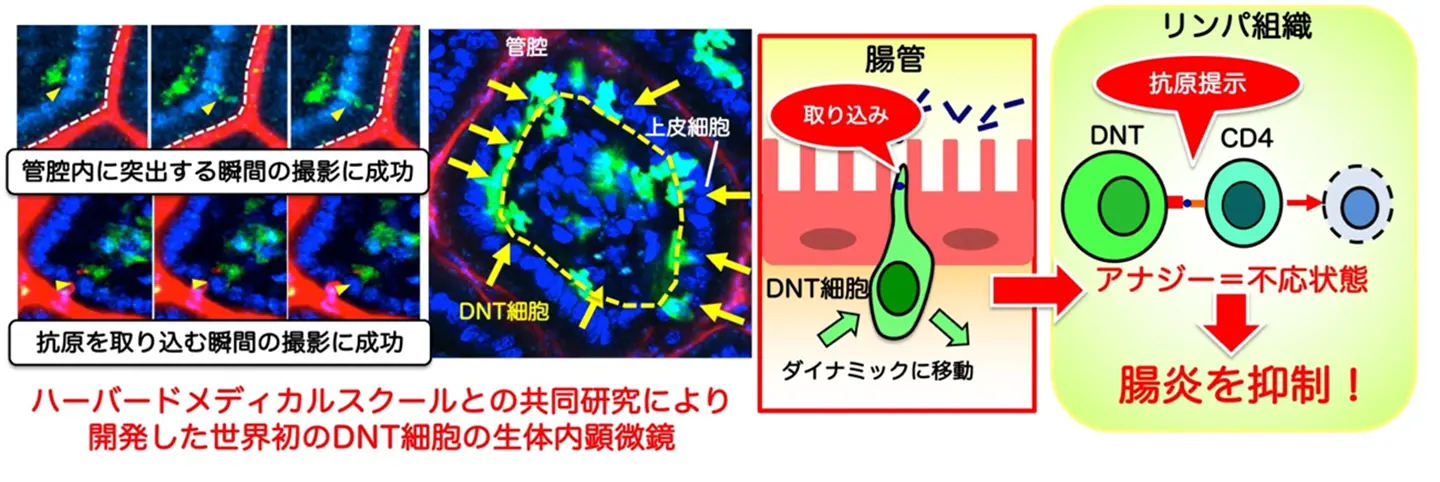

そして、生体マウス内の観察手法である生体内顕微鏡[用語6]観察(Intravital Microscopy)を得意とするハーバード大学 von Andrian教授の研究チームとの共同研究により、小腸粘膜におけるDNT細胞の「動き」を可視化し、時空間的に解析する手法の開発に成功しました。

この手法による解析の結果、DNT細胞は腸上皮間を活発に移動しながら、細胞の一部を腸管腔内に突出させる運動を行い、腸管腔内の抗原と接触・取り込む瞬間を捉えることに、世界で初めて成功しました。さらに解析を進めた結果、DNT細胞は腸管粘膜からリンパ組織へ移動し、移動先のリンパ組織内で抗原の取り込みと抗原提示を行うことを明らかにしました。

DNT細胞は、CD4陽性T細胞への抗原提示に必須の分子(MHCクラスII)を発現している一方で、CD4陽性細胞を活性化するために必要な共刺激分子は発現していません。このため、DNT細胞が抗原提示を行うと、CD4陽性T細胞は活性化されず、免疫細胞が起きない状態(アナジー)に誘導されることが分かりました。

また、DNT細胞が抗原提示を行えないマウス(T細胞がMHCクラスII分子を欠損しているマウス)において、急性大腸炎を誘導すると腸炎が悪化し、小腸潰瘍を誘導すると治癒が遅延することが確認されました。加えて、DNT細胞にはMHCクラスII分子を介して、慢性大腸炎モデルマウスの腸炎を抑制する機能があることも明らかとなりました。

さらに、クローン病患者の小腸に分布するDNT細胞は、対照群の患者に比べて、MHCクラスII分子の発現および抗原取り込み機能が低下しており、本研究で明らかとなったDNT細胞の機能が、クローン病の病態に関与している可能性が示唆されました(図2)。

社会的インパクト

CD4陽性ヘルパーT細胞やCD8陽性キラーT細胞の機能については、これまで多くの研究が行われ、その役割は広く知られています。一方で、腸管に特有のT細胞分画であるDNT細胞の機能に関する研究は限られており、その生理的役割も未解明のままでした。

今回の研究では、DNT細胞がこれまで予想されていなかった「抗原提示」という機能を有することを明らかにしただけでなく、クローン病のような難治性疾患の原因となる「腸管における過剰な炎症」を抑制するという、重要な役割を担っていることも発見しました。

また、IELと腸上皮細胞との相互作用については先行研究が存在するものの、IELと腸管内抗原との相互作用に関する知見はこれまで示されていませんでした。本研究は、IELの機能を規定する要因として、腸管腔内容物との直接的なやりとりという新たな視点を提示した点でも、意義深い成果と言えます。

今後の展開

現在のクローン病治療の多くは、腸炎を引き起こすCD4陽性T細胞などの活性化した免疫細胞を標的としたものです。一方で、本研究で明らかになったように、腸炎を抑制し上皮細胞の修復を促すDNT細胞の機能を強化することができれば、まったく新しい治療法の開発につながる可能性があります。

本研究チームは現在、1細胞レベルで細胞の特徴を網羅的かつ詳細に解析できる最新技術(シングルセル解析)を用いて、DNT細胞の増殖や機能を強化する分子の探索を進めています。

未知の側面が多く残されたDNT細胞には、まだ大きな可能性が秘められています。今後はクローン病に加え、アレルギー、がん、感染症、老化など、さまざまな病態におけるDNT細胞の役割解明に向けた研究も展開していく予定です。

付記

本研究は以下の研究助成の支援を受けて行いました。

- National Institutes of Health grant AI112521 and AR068383

- JSPS科研費17K09371, 19K08437, 19H03634, 19H01050, 22H00465, 22K08051, 22KK0126, 23K07352, 24K11085, 24K22115, 25H01052, 25K02636

-

AMED課題番号19bm0404055h0001, 19bm0304001h0007, 19bk0104008h0002 and 22bm0304001h0010.

-

公益財団法人上原記念生命科学財団海外留学助成

-

公益財団法人アステラス病態代謝研究会海外留学補助金

-

公益財団法人持田記念医学薬学振興財団留学補助金

-

土田直樹研究助成基金

参考文献

- [1]

- Cheroutre, H., Lambolez, F., Mucida, D. The light and dark sides of intestinal intraepithelial lymphocytes. Nat Rev Immunol 11, 445-456 (2011).

- [2]

- Cheroutre, H. et al. IELs: enforcing law and order in the court of the intestinal epithelium. Immunol Rev 206, 114-131 (2005).

- [3]

- Cheroutre, H. et al. IELs: enforcing law and order in the court of the intestinal epithelium. Immunol Rev 206, 114-131 (2005).

用語説明

- [用語1]

- ダブルネガティブT細胞(DNT細胞):CD4−CD8αβ−TCRαβ+T細胞。腸管に豊富に存在する一方で、その機能は十分に解明されていないT細胞の一分画。腸管粘膜に存在するDNT細胞の多くはCD8αα分子を発現しており、CD8αα+T細胞と呼ばれることもある [参考文献1,2]。

- [用語2]

- 抗原提示:ウイルスや細菌など体内に侵入した異物(=抗原)の情報を、免疫細胞が他の免疫細胞に「見せて知らせる」働き。免疫応答の引き金となる重要なステップ。

- [用語3]

- 不応状態(アナジー:Anergy):T細胞やB細胞などの免疫細胞が働かなくなる状態。免疫系は、外来の異物(抗原)に対しては積極的に反応し攻撃を行う一方で、自己成分に対しては誤って攻撃を行わないよう、T細胞やB細胞が働きを抑える「アナジー」を誘導する仕組みを備えている。

- [用語4]

- クローン病:主に小腸や大腸に原因不明の炎症が起こる、難治性の消化管疾患。多くは10~20代の若年期に発症し、根本的な治療法が確立されていない。症状の再発や合併症が多く、長期的かつ継続的な治療が必要とされている。

- [用語5]

- 上皮間リンパ球(Intraepithelial Lymphocytes:IEL):上皮細胞の間に入り込むように存在するリンパ球。その大部分はT細胞であり、IELは体内最大のT細胞集団とされている。全身のT細胞のうち、約20-30%がIELであると考えられている。

- [用語6]

- 生体内顕微鏡:多光子顕微鏡という特殊な顕微鏡を用いて、遺伝子改変や試薬により蛍光色素を発現させた細胞を、生体内で観察する技術。細胞の位置だけでなく、「動き」を可視化して解析することができる。

論文情報

- 掲載誌:

- Nature Communications

- タイトル:

- Intestinal CD4−CD8αβ−TCRαβ+ T cells function as tolerogenic antigen presenting cells in mice

- 著者:

- Yasuhiro Nemoto, Ryo Morikawa, Yuki Yonemoto, Shohei Tanaka, Yuria Takei, Shigeru Oshima, Takashi Nagaishi, Kiichiro Tsuchiya, Tetsuya Nakamura, Kento Takenaka, Kazuo Ohtsuka, Xigui Chen, Hitoshi Okazawa, Ryuichi Okamoto, Mamoru Watanabe and Ulrich H.von Andrian

研究者プロフィール

岡本 隆一 Ryuichi OKAMOTO

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学 教授

研究分野:消化器内科学、再生医学

根本 泰宏 Yasuhiro NEMOTO

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 消化器病態学 准教授

研究分野:消化器内科学、免疫学

関連リンク

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp