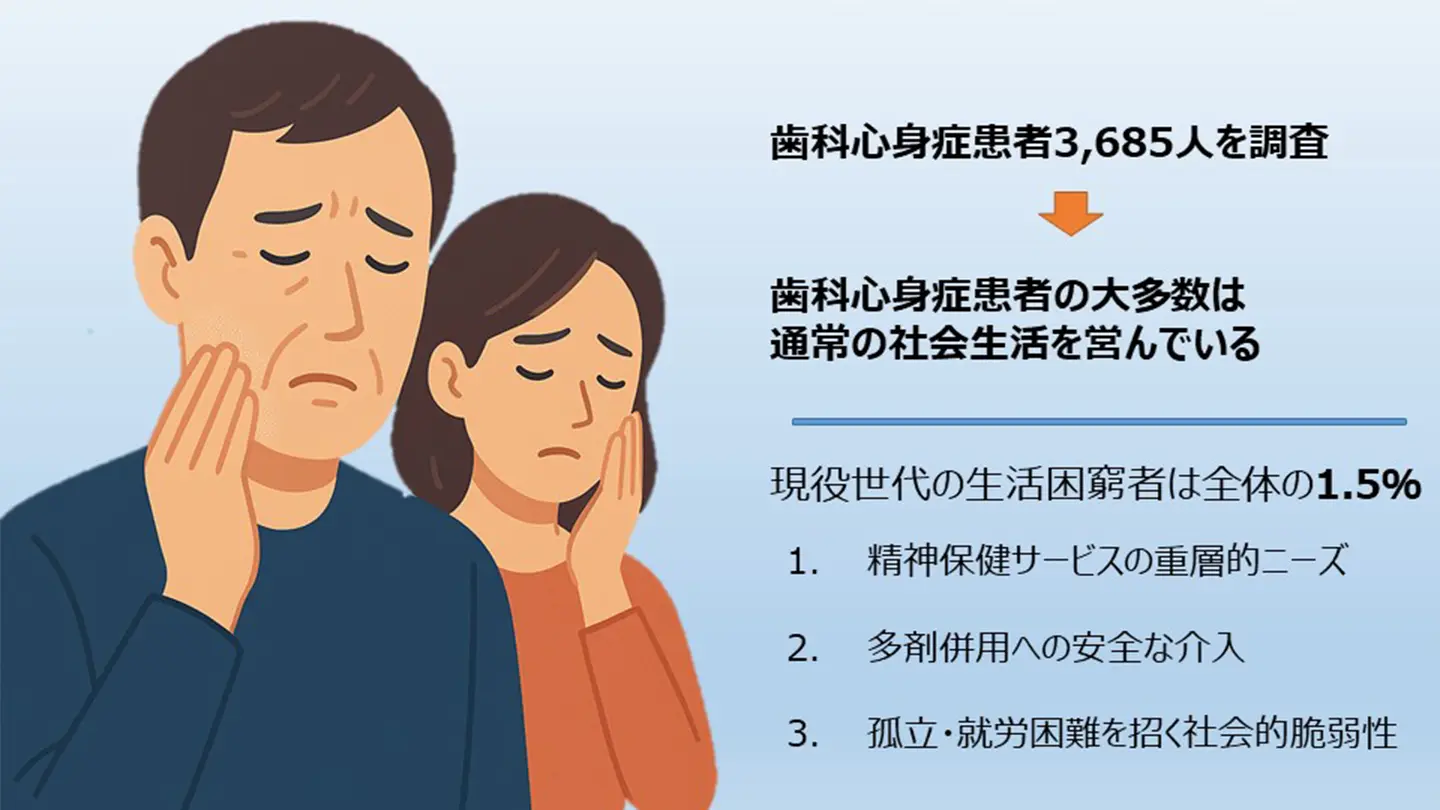

歯科心身症患者の社会経済的背景を解明:現役世代の生活困窮者は1.5%

一部の生活困窮患者層で精神疾患併存や社会的孤立が顕著に判明、個別化された社会的処方と包括的ケアの必要性を提言

ポイント

- 歯科心身症科を初診した3,685人のうち、公的扶助を受給する現役世代(18~64歳)の患者は55人(全体の1.5%)であることを明らかにした。

- この1.5%にあたる患者層では、精神疾患の併存率が90.9%、多剤併用率(3剤以上)が74.5%、単身生活率が81.8%と極めて高く、心理社会的に複雑な課題を抱えている実態を定量的に示した。

- 歯科心身症患者の大多数は通常の社会生活を営んでいたが、社会的に脆弱な少数派に対しては、医科・歯科・地域福祉が連携した包括ケアが不可欠であることを提言した。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 歯科心身医学分野の須賀隆行助教と豊福明教授らの研究チームは、現役世代の生活困窮者における歯科心身症[用語1]患者の社会経済的背景を明らかにするするため、大規模な後ろ向き調査を実施しました。

2016~2023 年に同大病院歯科心身症科を初診した患者のうち、研究参加に同意が得られ、かつデータに不備のない3,685人を解析しました。その結果、公的扶助を受給している生活困窮者は全体の2.7%(98人)であり、そのうち56.1%(55人;全体の1.5%)が現役世代(18〜64歳)の患者でした。

研究チームが、この現役世代の生活困窮患者55人の背景を詳細に分析したところ、精神疾患の併存率は90.9%、多剤併用率(3剤以上)は 74.5%、単身生活率は81.8%と、極めて高い割合で複合的な心理社会的脆弱性を抱えていることが明らかになりました。

本研究の結果、歯科心身症患者の大多数は問題なく社会生活を営んでおり、歯科での支援で対応可能である一方、ごく一部には経済的困窮・精神疾患・社会的孤立が重積する層が存在し、その対応には限界があることが示唆されました。研究チームは、このような特定の患者層の自立を支援するには、精神科医療、ポリファーマシー(多剤併用)対策、さらに地域福祉サービス(NPOやケースワーカーなど)が緊密に連携する包括的なケアモデルが不可欠であると提言しています。

本研究の成果は、生活困窮状態にある歯科心身症患者を支援するための医療・福祉連携体制を築く上で、重要な一歩となることが期待されます。

この成果は、8月2日付(現地時間)の「Scientific Reports」に掲載されました。

背景

歯科心身症は、口腔内の痛みや不快感が長期間続くものの、通常の歯科検査では器質的な原因を特定できない病態を指し、その発症には心理社会的要因が密接に関与していると考えられています。特に歯科心身症と社会経済状況との関連については全体像が不明確であり、海外では一部の事例をもとに「歯科心身症患者全体に生活困窮者が多い」といった誤った印象や偏見(スティグマ)が生じる傾向も見られていました。

しかし、当科の患者の多くは口腔症状を抱えながらも、通常の日常生活を維持できています。一方で、ごく一部には生活保護受給者など生活困窮者も散見されます。特に、長引く不況や物価高騰など社会経済的な不安定さが増す昨今、こうした脆弱な層への影響は深刻化することが懸念されます。

そこで本研究では、大学病院の専門外来における大規模データを用いて、公的扶助を受給している生活困窮者、特に現役世代の生活保護受給者がどの程度の割合を占めるのかを正確に把握し、その特徴を分析することで、患者一人ひとりの多様性に応じた支援体制を検討することを目的としました。

研究成果

研究チームは、2016年4月から2023年3月までに東京科学大学病院 歯科心身医療科を初めて受診した患者のうち、研究参加に同意が得られ、かつデータに不備のない3,685人の診療録を後ろ向きに調査しました。

その結果、公的扶助を受給している生活困窮者は全体の2.7%(98人)であり、さらに現役世代(18〜64歳)に限ると1.5%(55人)であることが分かりました。これは、歯科心身症患者のうち経済的な支援を必要とする人はごく一部にとどまることを、客観的なデータとして示しています。

次に、社会復帰によって社会全体に大きな恩恵をもたらす現役世代に焦点を当て、この1.5%にあたる現役世代の生活困窮患者55人について、臨床的特徴や社会的背景を詳細に分析しました。その結果、この特定のグループでは、90.9%が現在または過去に精神疾患(うつ病、不安症、統合失調症など)の診断を受けており、74.5%がポリファーマシー(多剤併用)の状態にありました。さらに、81.8%が単身生活、76.4%が非就労状態であり、深刻な社会的孤立と経済的脆弱性が浮き彫りになりました。

これらの結果から、歯科心身症患者のごく一部には、高度に複雑な社会的支援を必要とする集団が存在することが明らかになりました。

社会的インパクト

本研究は、現役世代の生活困窮者における歯科心身症患者の社会経済的実情を、客観的データとして初めて明らかにしました。大多数の歯科心身症患者は社会生活を営みながら治療を受けていますが、ごく少数ながら公的扶助を受給している現役世代の患者がどのような困難を抱えているのかを可視化しました。

さらに、本研究は、彼らへの支援には歯科、精神科、そして地域の福祉機関が連携する必要があることを示しました。これにより、経済的困窮や社会的孤立が深刻な社会課題となる中で、患者一人ひとりの状況に応じた社会的処方も含めた、より効果的で個別化された支援体制の構築を強く後押しする成果となりました。

今後の展開

今後は、本研究で明らかになった患者の多様性を踏まえ、それぞれの層に適した治療体制や支援プログラムの開発を進めます。特に、今回明らかになった患者層に対しては、有効な社会的処方も含め、医科・歯科・福祉(ケースワーカーやNPO)が連携する包括的ケアモデルのあり方を検討します。将来的には、このモデルを全国の医療機関や自治体へと広げ、より望ましい地域医療体制の実現を目指します。

用語説明

- [用語1]

- 歯科心身症:歯や口の中に異常が見いだせないにも関わらず、痛みや不快感などが長く続き、一般的な歯科治療では治らない病気。

論文情報

- 掲載誌:

- Scientific Reports

- タイトル:

- Working-age patients with medically unexplained oral symptoms who receive public assistance in Japan

- 著者:

- Takayuki Suga and Akira Toyofuku

研究者プロフィール

須賀 隆行 Takayuki SUGA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 歯科心身医学分野 助教

研究分野:歯科心身医学

豊福 明 Akira TOYOFUKU

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 歯科心身医学分野 教授

研究分野:歯科心身医学

関連リンク

お問い合わせ

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 歯科心身医学分野

助教 須賀 隆行

- suga@md.isct.ac.jp

- Tel

- 03-5803-5909

- Fax

- 03-5803-5898

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- media@adm.isct.ac.jp

- Tel

- 03-5734-2975

- FAX

- 03-5734-3661