ポイント

- セラミック材料(Ba7Nb4MoO20)が水を吸い込むと、内部で酸化物イオン(O2–)の移動がより活発になることを発見

- Ba7Nb4MoO20が水蒸気を取り込むことで、酸化物イオン(O2–)の動きが速くなり、電気をよく通すようになる仕組みを解明

- 燃料電池や水蒸気電解セルなど、クリーンエネルギー技術に欠かせないイオン伝導体の開発を大きく前進

概要

東京科学大学 理学院 化学系の八島正知教授、作田祐一特任助教(現・熊本大学産業ナノマテリアル研究所助教)、巾崎潤子研究員らの研究グループは、九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所の松本広重教授ら、および英国インペリアル・カレッジ・ロンドン 材料学科のスキナー・スティーブン(SKINNER Stephen)教授らとの国際共同研究により、水蒸気を取り込むことで、内部の酸化物イオン(O2–)が動き易くなる―そんな新しい機能を持つセラミック材料のしくみを明らかにしました。すなわち、水蒸気と反応(=水和)することで酸化物イオンが移動し易くなる現象を発見し(図1)、そのメカニズムを原子レベルで解明しました。この成果は、燃料電池や水蒸気電解セルなどの高効率化に貢献すると期待され、カーボンニュートラル社会の実現やSDGs(持続可能な開発目標)に資する重要な一歩といえます。

本研究成果は、材料化学の国際学術誌「Journal of Materials Chemistry A」に、2025年7月18日(ロンドン時間)電子版として掲載され、同誌において特に優れた科学的意義・革新性・注目度が高い論文HOT Papersに選定されました。

背景

燃料電池や水蒸気電解セルの高効率化は、カーボンニュートラル社会の実現やSDGs(持続可能な開発目標)に大きく貢献すると期待されています。その鍵を握るのが、酸化物イオン(O2–)伝導体[用語1]やプロトン(H+)伝導体[用語2]、そしてO2–とH⁺の両方を運ぶ酸化物イオン-プロトン混合(デュアルイオン)伝導体の開発です。

こうした材料の性能を向上させるためには、酸化物イオンとプロトンがどのような割合で伝導するかを調べ、「伝導のしくみ」を原子レベルで理解することが不可欠です。 2020年、Fopらの研究により、酸化物セラミックス「Ba7Nb4MoO20[用語3]」が高いイオン伝導性を示すことが報告されました[参考文献1]。特に、水蒸気を吸収(水和)すると電気伝導度が向上することから、プロトンが活発に動く六方ペロブスカイト関連酸化物で初の高プロトン伝導体であると提案されました[参考文献2]。

その後、八島正知教授らの研究グループは、Ba7Nb4MoO20系材料がさらに高い酸化物イオン伝導性を持つことを見出すとともに、正確な結晶構造の解析を進め、酸化物イオンが移動しやすくなる原子レベルの要因を次々と明らかにしてきました[参考文献3-6]。 しかしながら、水和状態における酸化物イオンとプロトンの伝導性やそのメカニズムについては、これまで十分に解明されていませんでした。

研究成果

八島研の作田祐一特任助教(研究当時、現 熊本大学助教)は固相反応法で単一の六方(三方)相のBa7Nb4MoO20を合成しました。

Ba7Nb4MoO20の電気伝導度を測定した結果、乾燥雰囲気と比較して湿潤雰囲気(=水蒸気を含む雰囲気)において高い電気伝導度を示し、一見すると酸化物イオン輸率[用語4](全電気伝導度における酸化物イオン伝導度の寄与)が低く、プロトン輸率[用語4](全電気伝導度におけるプロトン伝導度の寄与)は高いかのような結果が確認されました。

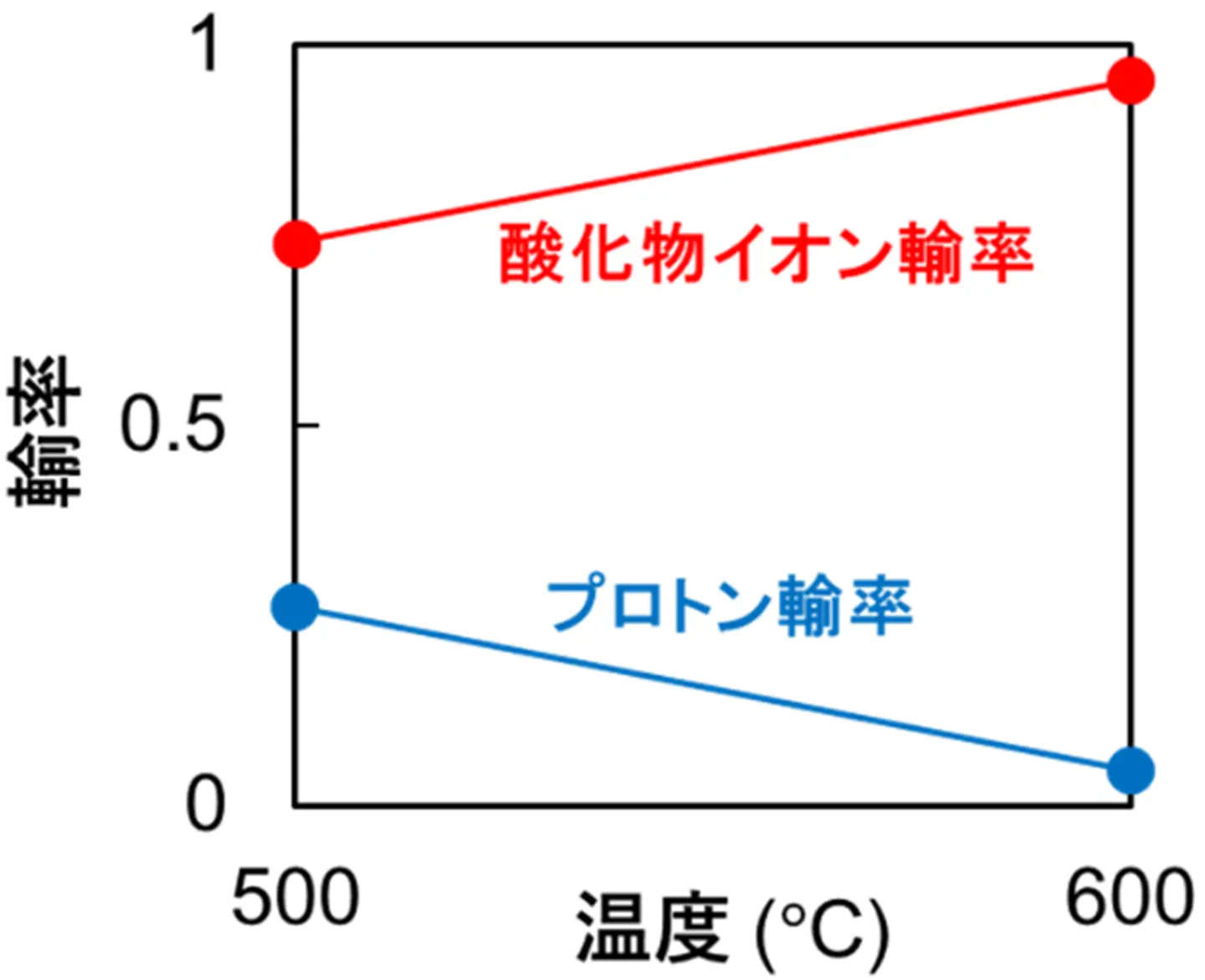

しかしながら、それとは逆に、九州大学の松本広重教授らとの共同研究により、酸素濃淡電池[用語4]と水蒸気濃淡電池[用語4]を用いた実験を行い、正確な輸率を測定したところ、湿潤雰囲気における酸化物イオン輸率が高いこと、そしてプロトン輸率は低いことを見出しました(図2)。

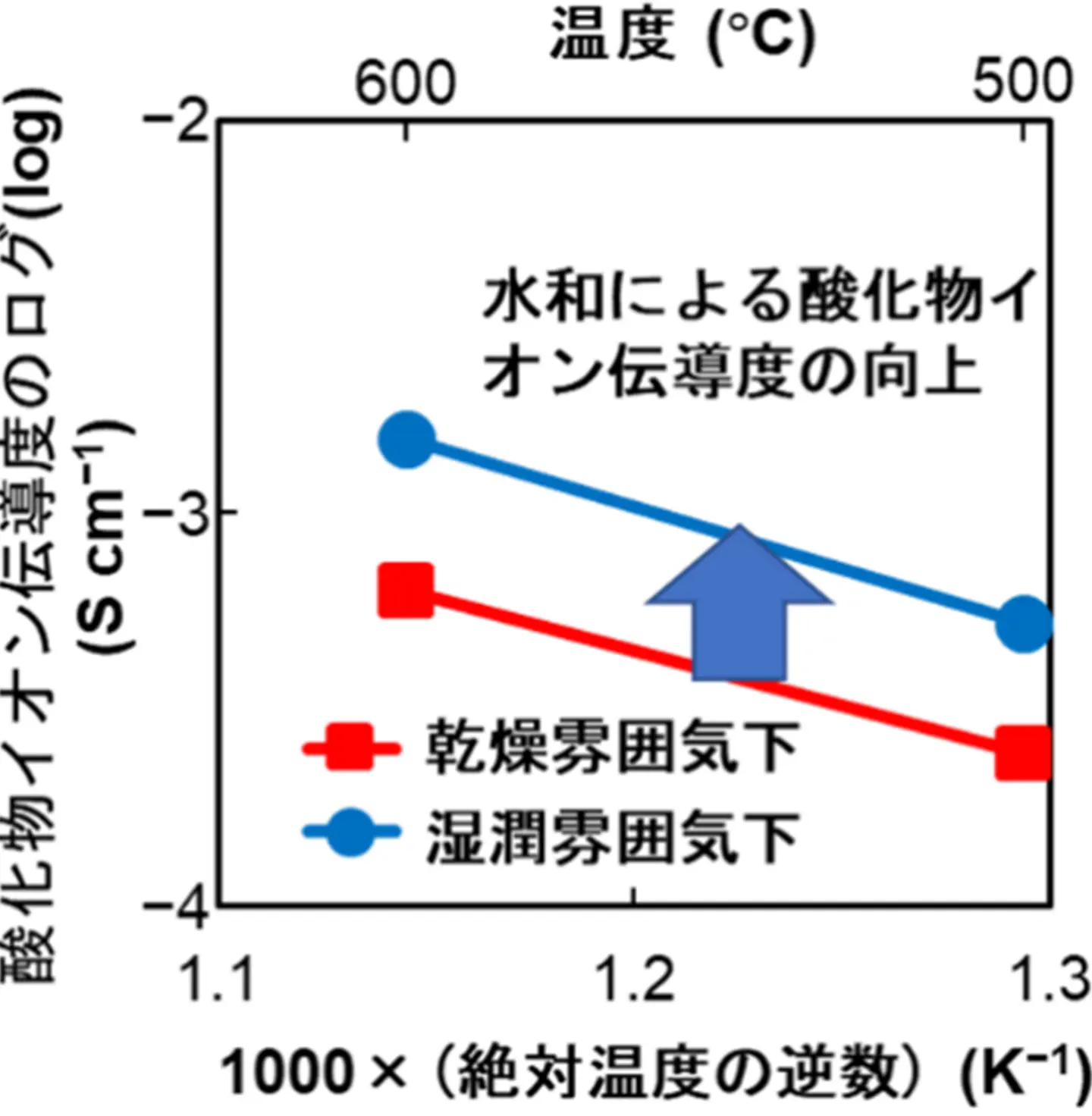

この結果に基づき、輸率と電気伝導度から酸化物イオン伝導度とプロトン伝導度を計算しました。その結果、酸化物イオン伝導度は高く、それと比較してプロトン伝導度が低いことが判明しました。特に、乾燥雰囲気に比べて湿潤雰囲気において酸化物イオン伝導度が高いことがわかりました(図3)。このことは、「酸化物イオン伝導が水和により促進される」ことを示しています。

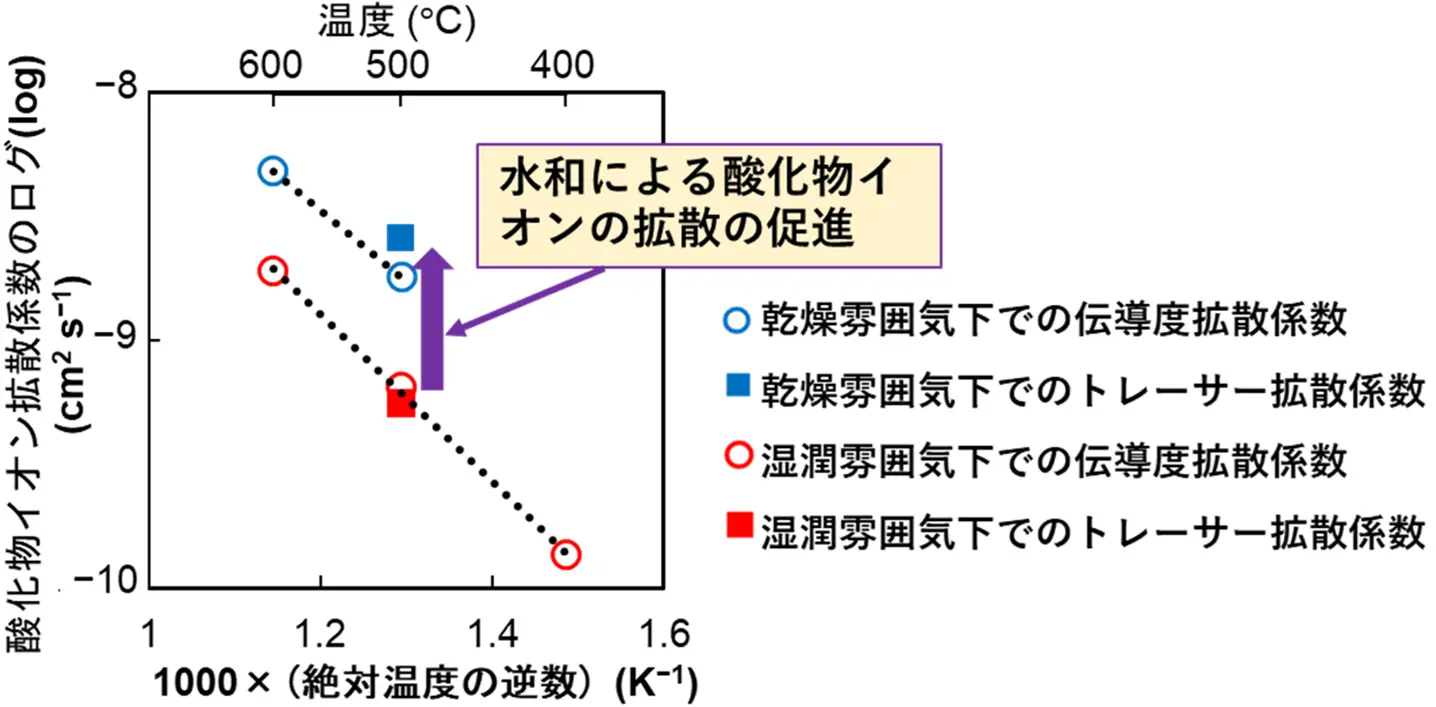

高温におけるBa7Nb4MoO20の酸素原子の密度(キャリア濃度)と酸化物イオン伝導度から酸化物イオンの伝導度拡散係数(conductivity diffusion coefficient)[用語5]を見積もったところ、乾燥雰囲気に比べて、湿潤雰囲気において酸化物イオンの伝導度拡散係数が高いことも見出されました(図4の丸)。

また、英国インペリアル・カレッジ・ロンドンのスキナー スティーブン(SKINNER Stephen)教授らと協力して、同位体拡散実験を行いました。その結果、乾燥雰囲気に比べて湿潤雰囲気において酸化物イオンのトレーサー拡散係数(tracer diffusion coefficient)[用語5]が高いことがわかりました(図4の四角)。すなわち、乾燥雰囲気に比べて、湿潤雰囲気において酸化物イオンの拡散係数が高い実験的な直接証拠が得られました。

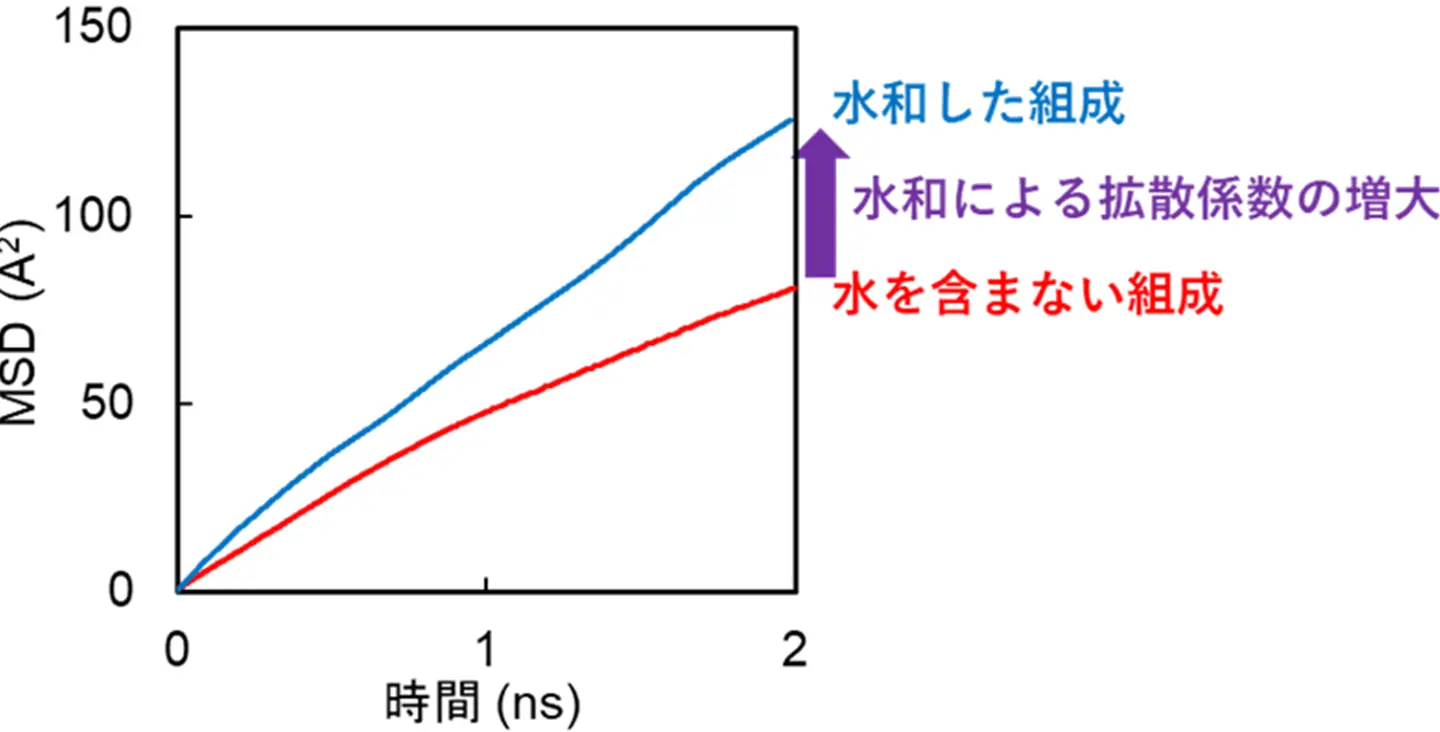

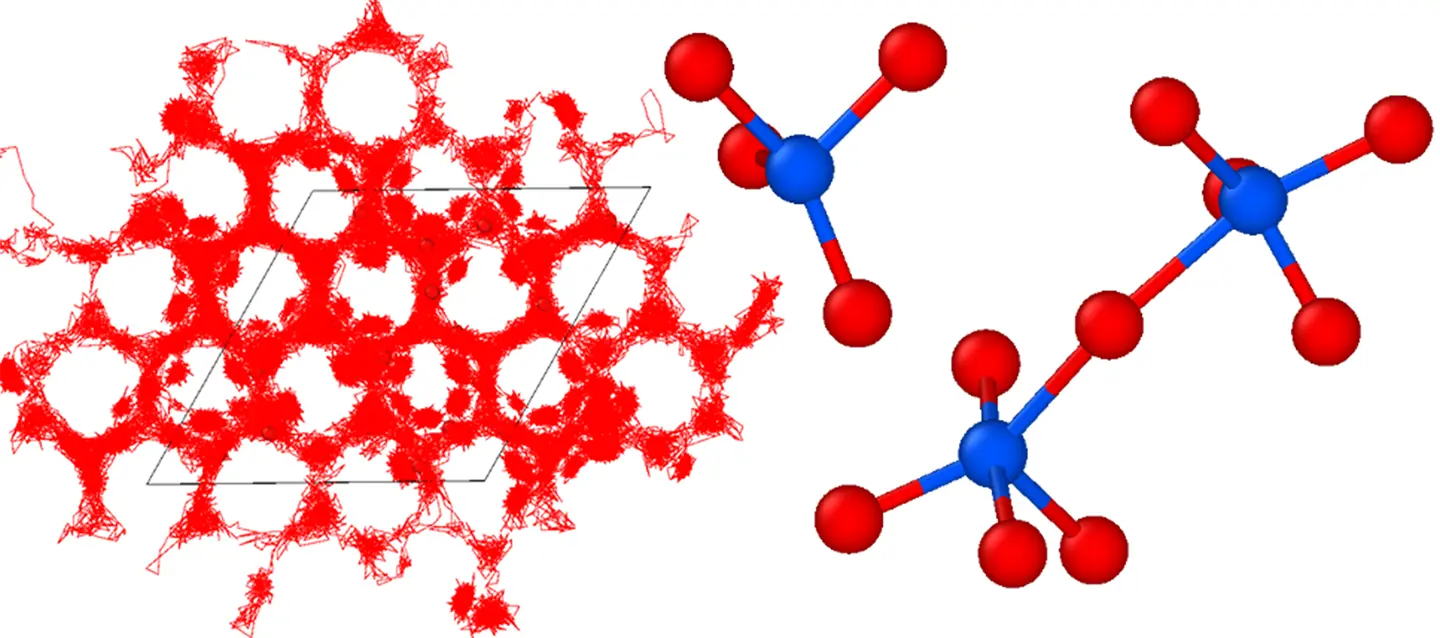

さらに、八島研の巾崎潤子研究員が中心となり、ニューラルネットワークポテンシャルを用いた分子動力学(MD)計算[用語6]を行うことで、約2nsの比較的長時間かつ297個(水和したBa7Nb4MoO20)および288個(水を含まない乾燥したBa7Nb4MoO20)という比較的多い粒子系における酸化物イオンとプロトンの拡散の挙動を初めて明らかにしました。このMD計算によっても、乾燥雰囲気に比べて湿潤雰囲気において酸化物イオンの自己拡散係数(self-diffusion coefficient)[用語5]が高いことがわかりました(図5)。

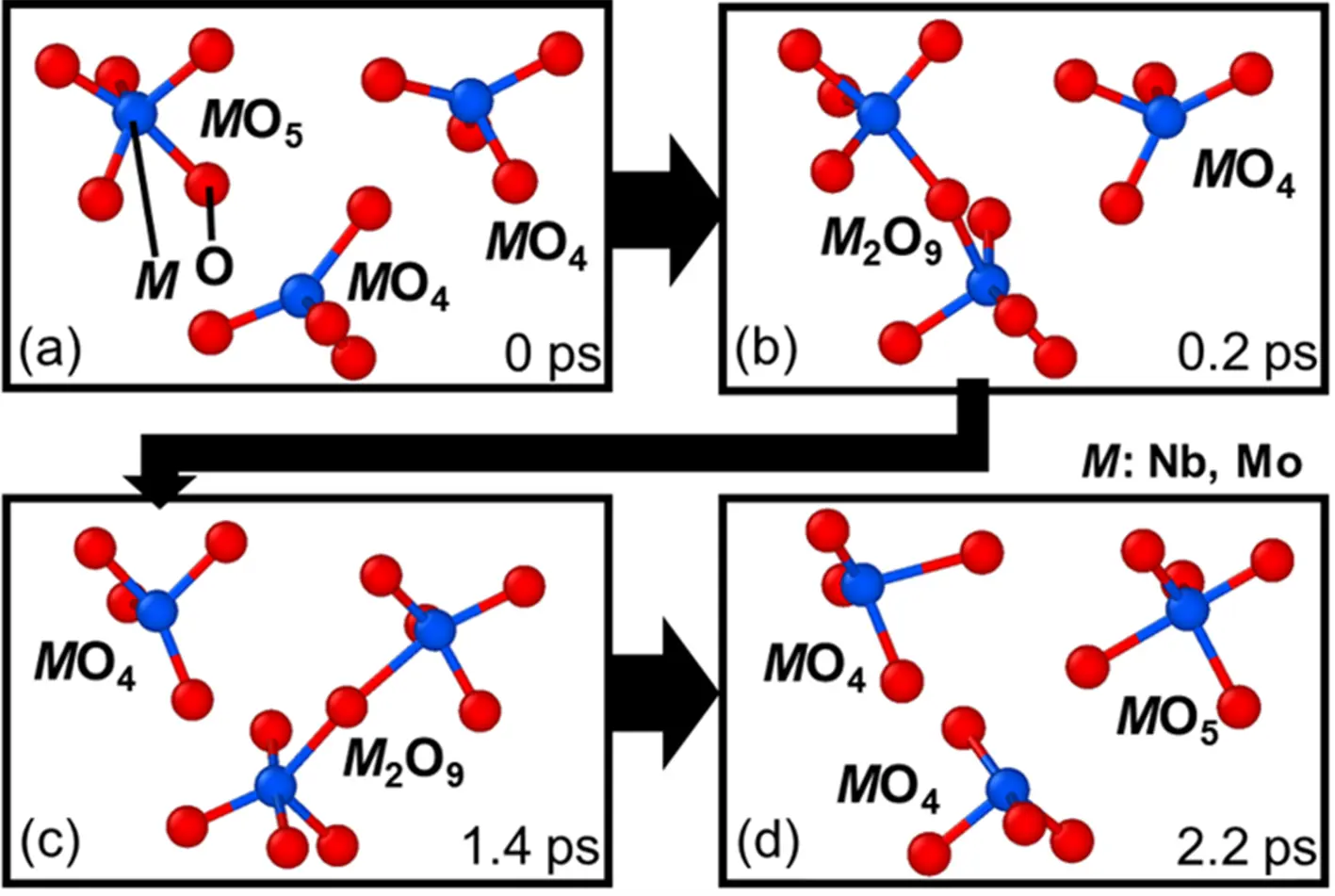

以上のように、伝導度拡散係数、トレーサー拡散係数、および自己拡散係数のいずれの結果も、「酸化物イオン拡散が水和により促進される」ことを示しています。この原因をMD計算により原子レベルで調べました。その結果、水和により導入されたH2Oの酸素原子Oが、格子間サイトに導入され、二量体(Nb/Mo)2O9[用語7]を形成することがわかりました(図6のM2O9)。そして二量体の消滅と生成を繰り返すことによって酸化物イオンO2–が高速拡散することがわかりました。水を含まない乾燥したBa7Nb4MoO20に比べて水和したBa7Nb4MoO20における格子間酸素イオンが多く、形成する二量体が多くなるため、水和により酸素拡散が促進されると考えられます。

また、熱重量測定で求めたプロトンの密度(キャリア濃度)とプロトン伝導度から求めたプロトンの伝導度拡散係数は、酸素の伝導度拡散係数より高いこともわかりました。このことはMD計算から求めた自己拡散係数によっても確かめられました。プロトンの拡散係数は高いのに、キャリア(プロトン)濃度が酸化物イオンの濃度よりずっと低いために、プロトン伝導度に比べて酸化物イオン伝導度が高いと考察されました。結果として、Ba7Nb4MoO20の水和による電気伝導度の増加は、水和による過剰格子間酸素が原因で酸化物イオンの拡散が促進され、そのため酸化物イオン伝導も促進されたことによるものであると示されました。

社会的インパクト

本研究は、水の存在が酸化物イオンの移動を促進するメカニズムを原子レベルで解明し、次世代燃料電池や水素製造用電解セルなどの高効率化に貢献する成果です。カーボンニュートラル社会の実現やエネルギー変革に向け、持続可能な電気化学デバイスの設計指針を提供します。

今後の展開

今後は、今回解明された水和とイオン拡散の関係を応用し、より高性能なデュアルイオン伝導体の設計や最適化に取り組みます。また、他の材料系にも本知見を展開することで、次世代の燃料電池、電解セルおよびセンサーなどの材料への幅広い応用が期待されます。

付記

本研究の一部は、JSPS科学研究費助成事業 基盤研究(S)「Norbyギャップ内の高イオン伝導体の創製」(JP24H00041)、JSPS科学研究費助成事業挑戦的研究(開拓)「本質的な酸素空孔層による新型プロトン・イオン伝導体の探索」(JP21K18182)と「巨大イオンで酸素イオン伝導は、プロトン伝導を超えられるか?」(25K21695)、ASPIRE先端国際共同研究推進事業「イオン伝導性酸化物薄膜の製造とカーボンニュートラル化のための革新的な中温電解セル」(JPMJAP2308)、JSPS拠点形成事業「高速イオン輸送のための固体界面科学(SOIFIT)に関する国際連携拠点形成」等の助成を受けて行われました。

参考文献

- [1]

- Fop, K. S. McCombie, E. J. Wildman, J. M. S. Skakle, J. T. S. Irvine, P. A. Connor, C. Savaniu, C. Ritter and A. C. Mclaughlin, Nat. Mater., 2020, 19, 752.

- [2]

- Fop, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 18836.

- [3]

- M. Yashima, T. Tsujiguchi, Y. Sakuda, Y. Yasui, Y. Zhou, K. Fujii, S. Torii, T. Kamiyama and S. J. Skinner, Nat. Commun., 2021, 12, 556.

- [4]

- Sakuda, J. R. Hester and M. Yashima, J. Ceram. Soc. Japan, 2022, 130, 442.

- [5]

- Suzuki, T. Murakami, K. Fujii, J. R. Hester, Y. Yasui and M. Yashima, Inorg. Chem., 2022, 61, 7537.

- [6]

- Sakuda, T. Murakami, M. Avdeev, K. Fujii, Y. Yasui, J. R. Hester, M. Hagihala, Y. Ikeda, Y. Nambu and M. Yashima, Chem. Mater., 2023, 35, 9774.

用語説明

- [用語1]

- 酸化物イオン(O2–)伝導体:外部電場を印加したとき酸化物イオン(O2–)が伝導する物質を酸化物イオン伝導体という(酸素イオン伝導体ともいう)。この酸化物イオンが伝導することによる電気伝導度を酸化物イオン伝導度という。酸化物イオン伝導体には、純酸化物イオン伝導体や酸化物イオン-電子混合伝導体などがある。

- [用語2]

- プロトン(H+)伝導体:外部電場を印加したときにプロトンが伝導する物質。プロトンが伝導することによる電気伝導度をプロトン伝導度という。プロトン伝導体には、純プロトン伝導体、プロトン-酸化物イオン混合伝導体やプロトン-電子混合伝導体などがある。

- [用語3]

- Ba7Nb4MoO20:バリウム、ニオブ、モリブデンおよび酸素から構成される酸化物。六方ペロブスカイト関連酸化物と呼ばれる物質群の1つである。この物質群はプロトン伝導体あるいは酸化物イオン伝導体として注目されており、六方ペロブスカイト関連酸化物のイオン伝導は、新しい研究分野である。今回合成したBa7Nb4MoO20は水和しており正確な化学組成はBa7Nb4MoO20y H2Oであるが、本記事では簡単に通常Ba7Nb4MoO20と記す。

- [用語4]

- 酸素濃淡電池、水蒸気濃淡電池、酸化物イオン輸率、プロトン輸率:酸素濃淡電池とは酸素分圧の差(酸素濃淡)によって起電力を生じる電池。また、水蒸気濃淡電池とは水蒸気分圧の差(水蒸気濃淡)によって起電力を生じる電池。これらの起電力を用いて、全電気伝導度 のうち酸化物イオン伝導度 の割合(酸化物イオン輸率) とプロトン伝導度 の割合(プロトン輸率) を見積もることができる。

- [用語5]

- 伝導度拡散係数(conductivity diffusion coefficient)、トレーサー拡散係数(tracer diffusion coefficient)、自己拡散係数(self-diffusion coefficient):物質内の粒子(原子・分子・イオンなど)が、濃度の高い場所から低い場所へ移動する速さを示す物理量。値が大きいほど、物質が速く拡散する(広がる)ことを意味する。自己拡散係数(self-diffusion coefficient)は同じ種類の粒子が無秩序に動くときの拡散係数である。一方、トレーサー拡散係数(tracer diffusion coefficient)は18O同位体などのトレーサーを用いて測定される拡散係数である。また、伝導度拡散係数(conductivity-diffusion coefficient)は電気伝導度とキャリア濃度から求められる拡散係数である。

- [用語6]

- ニューラルネットワークポテンシャルを用いた分子動力学(MD)計算:原子(あるいはイオン)間の力やエネルギーの関係を表すのがポテンシャルである。人工知能の一種であるニューラルネットワークを使って求めたポテンシャルを用いて、物質内での原子やイオンが時間と共にどのように動くか、また物質の性質をシミュレーションする計算が、ニューラルネットワークポテンシャルを用いた分子動力学(MD: Molecular Dynamics)計算である。

- [用語7]

- 二量体(Nb/Mo)2O9:二量体とは同じものまたは似たものが二つくっついたものを指す。ここでは二つの四面体(Nb/Mo)O4が合わさり、かつもう一つの酸素原子Oが一つ導入されることで、二つの四面体の間をくっつけて(Nb/Mo)O4+O+(Nb/Mo)O4+O ⇄(Nb/Mo)2O9という形で二量体を形成し、消滅する。そのときもう一つの酸素原子が移動する。ここでNb/MoはNbまたはMoであることを示す。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of Materials Chemistry A

- タイトル:

- Hydration-Driven Enhancement of Interstitialcy Oxide-Ion Diffusion(水和により駆動される準格子間酸化物イオン拡散の促進)

- 著者:

- Yuichi Sakuda, Mudasir A. Yatoo, Bhuvaneshwari Manivannan, Vediyappan Veeramani, Junko Habasaki, Stephen J. Skinner, Hiroshige Matsumoto, Masatomo Yashima* (*責任著者)

- DOI:

- 10.1039/D5TA04728E

研究者プロフィール

八島 正知 Masatomo YASHIMA

東京科学大学 理学院 化学系 教授

九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 客員教授

研究分野:材料科学、無機・分析化学、構造解析、新規イオン伝導体の探索と構造物性

関連リンク

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp