東京科学大学(Science Tokyo)は、40歳未満の若手研究者に対し基礎研究の資金を支援する「大隅良典基礎研究賞」の2024年度授賞式を2月13日、すずかけ台キャンパスで開催しました。

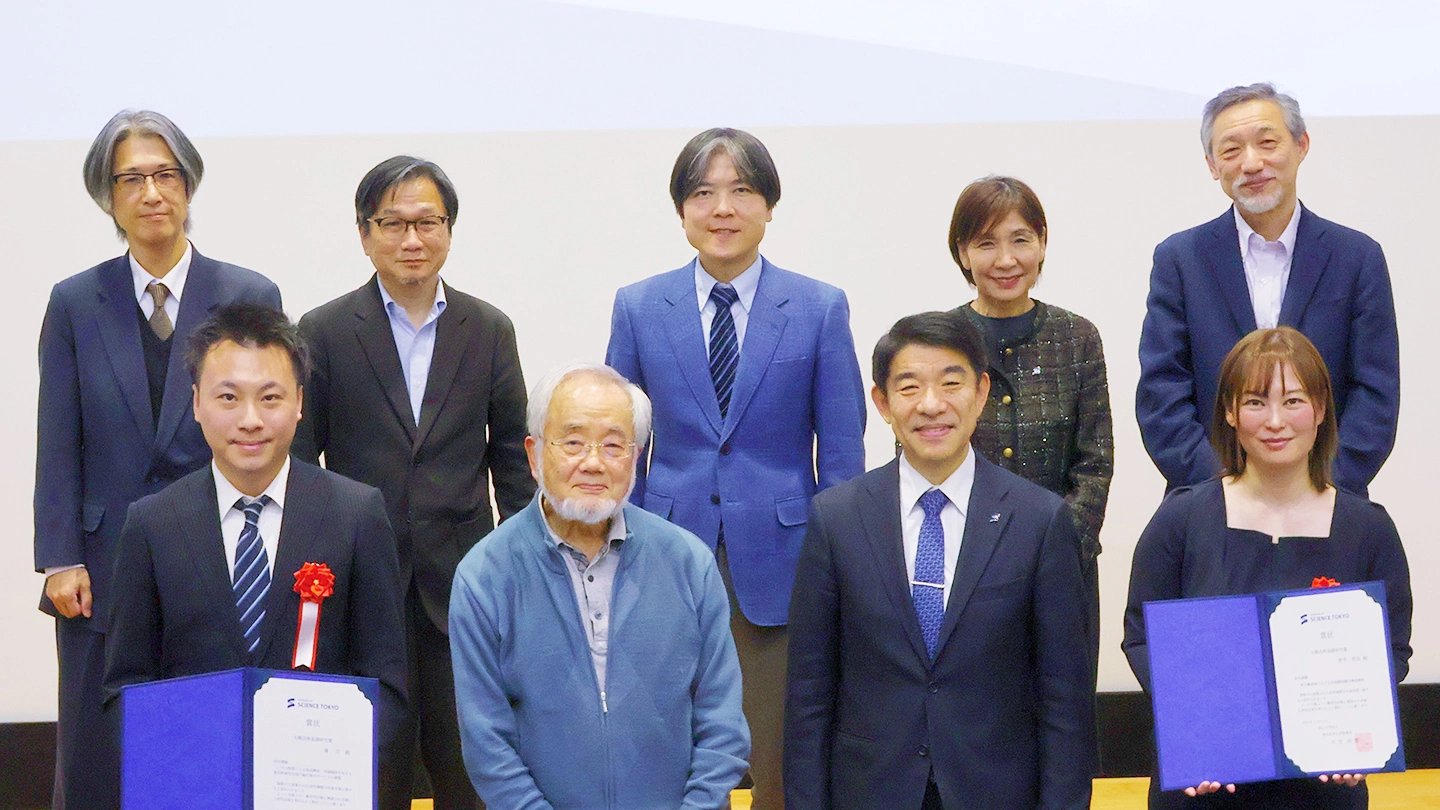

(前列左から蒲江准教授、大隅良典栄誉教授、大竹尚登理事長、菅井祥加特任助教)

本賞は、2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典栄誉教授からの寄附をもとにScience Tokyo(旧・東京工業大学)が設立した「大隅良典記念基金」を原資に、2018年度に立ち上げられました。本支援は長期的な視点が必要な基礎研究分野における若手研究者支援を目的として研究費の支援を行います。前身の「大隅良典基礎研究支援」から数えて第7回目となる2024年度は24人の応募があり、2人が採択されました。

授賞式では、2人の受賞者に対して大竹尚登理事長から本学の基礎研究賞の取り組みについての説明の後、大隅栄誉教授より祝辞がありました。また、受賞者と大竹理事長、波多野睦子理事・副学長(研究・産学官連携担当)、大隅栄誉教授を交えた懇談が行われ、受賞者の現在取り組んでいる研究テーマ等について活発な意見交換がなされました。

2024年度「大隅良典基礎研究賞」受賞者

蒲江 理学院 物理学系 准教授

研究課題:二次元物質による超高輝度・高偏極度を有する電気制御型室温円偏光発光デバイスの創製

インターネットの普及により次世代の情報通信技術として、光子と電子の量子状態を変換する光量子情報通信の実現が期待されています。具体的には、光子の内部情報である円偏光と電子のスピンを変換することで情報転写を行うため、その中核を担うデバイスとして、円偏光を電気制御可能な光源が必要となります。本研究では、遷移金属ダイカルコゲナイドと呼ばれる二次元物質を用いた高性能な円偏光発光デバイスの創製を目指します。特に、二次元物質が有する特殊な対称性に由来する量子状態を、歪み効果により制御することで円偏光を電気的に生成する技術を構築します。これに加えて、電気化学的なデバイス手法と化学的な発光エンジニアリングを組み合わせることで、室温で超高偏極率・高効率な円偏光発光デバイスを作製します。本研究を通して、光量子通信を担う円偏光光源に向けた物性・機能・デバイスの基盤技術を確立します。

菅井祥加 総合研究院 自律システム材料学研究センター 特任助教

研究課題:相分離液滴における四重鎖核酸の構造解析

液-液相分離とは、溶液が均質に混じり合わずに複数相に分離する現象です。水に浮かぶ油のように、液-液相分離は自然界でよく見られる現象ですが、近年、この現象が細胞の中でも重要な役割を果たしていることが注目されています。すなわち、核酸やタンパク質などの生体分子が特定の条件で液滴と呼ばれる集合体を形成し、これが多様な生命機能と関与することが明らかになってきました。特にここ数年で、四重鎖と呼ばれる核酸の高次構造が、相分離液滴の形成やその機能に深く関わるという報告が相次いでなされています。これらの背景を踏まえて本研究では、四重鎖核酸を含む液滴の内部構造を詳しく調べることを目指します。本研究により、核酸の高次構造と液-液相分離がどのように生命現象に関与しているのかをより深く理解し、将来的にはそれらを制御する方法の開発につながることが期待されます。

大隅良典記念基金

大隅良典栄誉教授が2016年、「オートファジーの仕組みの解明」によりノーベル生理学・医学賞を受賞したことを機に、将来の日本を支える優秀な人材を育成するため、経済的支援が必要な学生が本学で学ぶための修学支援(奨学金)並びに長期的な視点が必要な基礎研究分野における若手研究者支援の推進など、研究分野の裾野の拡大を目的として設立しました。

「基礎研究支援」は大隅栄誉教授が、若い人がチャレンジングな課題に取り組める環境整備や次世代を担う研究者の育成支援について要望したことに基づき発足しました。本賞は「大隅良典基礎研究賞」と名称を変え、2023年度からさらに幅広い支援を行っています。

Science Tokyoは、大隅良典記念基金をさらに充実させるため寄附を受け付けています。

関連リンク

更新履歴

- 2025年5月16日 本文の編集を行いました。

お問い合わせ

研究推進部 研究企画課 総務グループ

Email awards.rpd@adm.isct.ac.jp