ポイント

- 生体由来のタンパク質カゴを用いて、金属を使わずに人工ペルオキシダーゼ様反応を実現

- 従来の約80倍の高い触媒効率を実現するとともに、そのメカニズムを確認

- 生体分子設計の新たな指針として、クリーンで持続可能な触媒系への応用に期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院の田佳鑫特別研究員、マイティ・バスデフ特任助教、古田忠臣助教、上野隆史教授(兼 科学技術創成研究院 自律システム材料学研究センター)らの研究グループは、自然界の金属酵素をヒントに、タンパク質カゴであるフェリチン[用語1]内部にヒスチジン[用語2]残基を精密に配置することで、金属を一切使わずにペルオキシダーゼ[用語3]様反応を実現しました。

一般的に人工酵素の開発には、資源制約のある金属イオンの使用や複雑な構造制御といった課題があります。そこで本研究では、フェリチンという生体由来のナノサイズのタンパク質カゴの内部に、ヒスチジン残基のみを多数配置することで、金属を使わずに、過酸化水素と基質との反応を促進する触媒を新たに創出しました。これにより設計されたフェリチン変異体[用語4]は、従来のオリゴヒスチジン集合体と比べ、約80倍もの高い触媒効率を示しました。理論計算から、この高い触媒効率は、カゴ内部の「孤立環境効果[用語5]」によることが確認されました。これは、環境負荷の低減や酵素機能の人工設計における新たな突破口となる成果であり、今後の持続可能なバイオ触媒の開発に向けた重要な進展です。

本成果は総合化学分野において最も権威のある学術誌の1つである「アンゲヴァンテ・ケミー国際版(Angewandte Chemie International Edition、ドイツ化学会誌)」のオンライン版で4月24日(現地時間)に公開されました。

背景

酵素は高効率な化学反応を担う触媒として広く利用されていますが、多くの天然酵素は金属イオンに依存しています。現在、人工酵素を設計する取り組みが進められていますが、金属の使用には資源制約や環境負荷といった課題があるため、金属を用いない人工酵素の開発が求められていました。そこで本研究では、安定した生体由来のタンパク質カゴであるフェリチンの内部にヒスチジン残基を戦略的に配置することで、金属フリーかつ高効率なペルオキシダーゼ様触媒機能の創出を目指しました。

研究成果

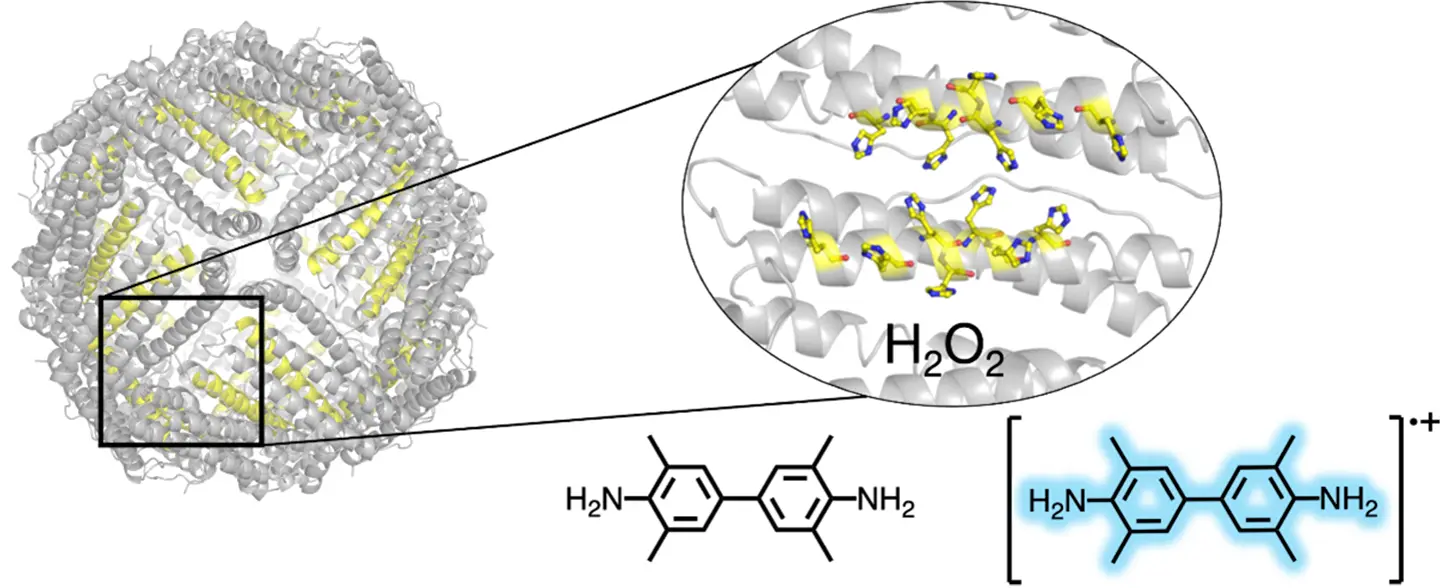

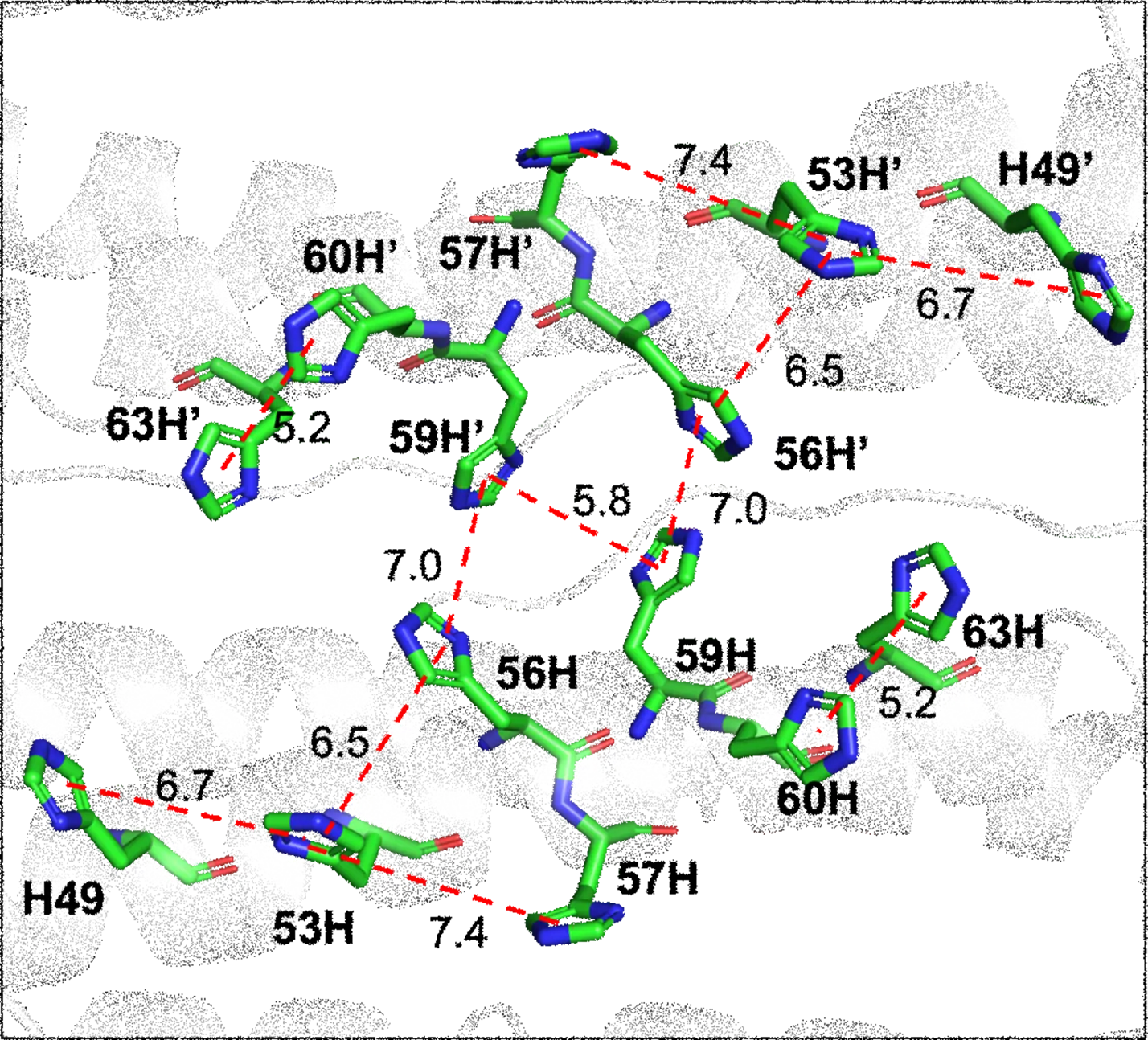

本研究では、フェリチンの内部に、多数のヒスチジン残基を配置した「ヒスチジンクラスター」を構築することで、金属イオンを一切使用しないペルオキシダーゼ様触媒の開発に成功しました(図1)。ヒスチジンは、天然酵素でも重要な触媒活性を担うアミノ酸ですが、その配置と環境制御が極めて重要です。研究チームは、フェリチン内部にヒスチジンを高密度に配置する設計を行ったうえで、X線結晶構造解析によりヒスチジン間の精密な相互作用(5~7Å間隔)を確認しました(図2)。

さらに理論計算により、過酸化水素(H2O2)と、基質である3,3’,5,5’-テトラメチルベンジジン(TMB)がヒスチジンクラスター上で頻繁に接近し、反応する様子を明らかにしました。これによって生じるカゴの「孤立環境効果」により、基質と反応中心との接触頻度が飛躍的に向上することで、高い触媒効率が実現しています。

特に、タンパク質単量体あたり6残基からなるヒスチジンクラスターを持つ変異体(Fr-H6(ヒスチジン6残基導入変異体))は、従来のオリゴヒスチジン[用語6]集合体に比べて約80倍高い触媒効率を示しました。また、ヒスチジン配置の最適化が反応活性に大きく影響することが実験的に示され、単にヒスチジンの数を増やすだけでは高活性化できないことが明らかとなりました。

タンパク質あたり6個導入したヒスチジンがフェリチンの中で近くに存在し、12個のヒスチジンと元々存在する2つのヒスチジン(H49)の計14個からなるヒスチジンクラスターを形成する。この構造が高活性反応を促進する。図中の5角形構造がヒスチジンを示す。

社会的インパクト

金属フリー触媒の開発は、資源制約・環境汚染の克服に向けた、持続可能な化学の実現に直結するブレークスルーです。今回開発した触媒は、医療診断や環境浄化への応用展開が見込まれます。さらに、金属依存性の制約を打破する持続可能なバイオ触媒技術として、将来のグリーンケミストリー・医療分野の要請に応える先進的なソリューションとなることが期待されます。

今後の展開

本研究成果は、金属イオンに依存しない新しい酵素設計戦略を示すとともに、天然酵素の機能発現原理への新たな知見を提供するものです。今後は、持続可能な触媒反応系や医療・環境分野での応用が期待されます。具体的には、ヒスチジン以外の官能基を導入した多機能クラスターの設計に取り組み、さらなる触媒活性の向上を目指します。また、基質特異性の制御や反応選択性の最適化を通じて、人工酵素の高機能化を図ります。将来的には、医療診断用バイオデバイスや、産業プロセスにおけるグリーンケミストリー触媒としての応用展開を視野に、バイオセンサーやグリーン触媒としての社会実装を目指し、異分野連携を通じて応用展開を加速します。

付記

本研究は、文部科学省科研費研究課題(22H00347、25H02254)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)・JPMJAP24B4、次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2106・JPMJSP2180の支援を受けたものです。

用語説明

- [用語1]

- フェリチン:24個の単量体から構成される外径12 nmのカゴ状のタンパク質であり、分子量は約480万である。生理学的な機能として、細胞内の鉄の貯蔵をおこなうことが知られており、直径8 nmの内部空間で数千もの鉄イオンを二価から三価へ酸化し、酸化鉄ミネラルの状態で集めることができる。また、鉄以外の金属イオンや有機小分子も内部空間に集積できることが分かっている。

- [用語2]

- ヒスチジン:タンパク質を構成する20種類のアミノ酸の1つ。過酸化水素と結合しやすい化学構造を有する。

- [用語3]

- ペルオキシダーゼ:過酸化水素を分解し、さまざまな生理学的プロセスに関与する酵素の総称。通常は反応に鉄イオンを必要とする。

- [用語4]

- 変異体:もとのタンパク質のDNA配列を一部かえることによって、タンパク質を構成するアミノ酸が別のアミノ酸に置換されたタンパク質の総称。

- [用語5]

- 孤立環境効果:基質が限られた分子の空間の中でヒスチジン近傍に存在する確率が高くなることにより、活性が上昇する現象。

- [用語6]

- オリゴヒスチジン:ヒスチジン残基が複数個連続して並んだ配列の総称。

論文情報

- 掲載誌:

- Angewandte Chemie International Edition

- タイトル:

- An Artificial Metal-Free Peroxidase Designed Using a Ferritin Cage for Bioinspired Catalysis

- 著者:

- Jiaxin Tian, Basudev Maity, Tadaomi Furuta, Tiezheng Pan, Takafumi Ueno

研究者プロフィール

田 佳鑫 Jaxin TIAN

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 特別研究員

研究分野:タンパク質工学

上野隆史 Takafumi UENO

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 教授

研究分野:タンパク質工学、生物無機化学

関連リンク

お問い合わせ

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp