ポイント

- 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の「住友館」に展示

- 太陽エネルギー(可視光と近赤外光)を利用した環境に優しいデニム廃水浄化を実現

- グリーンテクノロジーにより水資源の再利用およびSDGsの達成に貢献

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 フロンティア材料研究所のTso-Fu Mark Chang(チャン・ツォーフー・マーク)准教授と岡本敏特任教授を中心とする研究チームは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点にて、工業用廃水の浄化による持続可能な産業の発展と環境負荷の軽減を目指しています。特に、デニム産業における染色プロセスから発生する染料を含む廃水の環境への負荷は大きく、この問題解決は産業の持続可能性を高める上で不可欠です。チャン准教授と岡本特任教授のチームは、マルチフェロイック[用語1]光触媒材料を用いて、太陽エネルギーを活用した環境に優しく、かつ効率的な廃水浄化方法の開発に取り組んでいます。この度、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の「住友館」にてマルチフェロイック光触媒材料と、デニムの染色廃水の浄化前後の様子が展示されています。10月の会期終了まで展示がされる予定ですので、是非ともご覧ください。

背景

マルチフェロイック材料の可能性を探求することは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点の重要な目的の一つです。マルチフェロイック材料は、強誘電性[用語2]、強磁性[用語3]、強弾性[用語4]といった複数の「強的(ferroic)」な性質を併せ持つ材料です。これらの材料は多くの場合、半導体特性を有しており、太陽エネルギーを吸収して活性ラジカル[用語5]を生成し、デニム廃水中のインディゴなどの有機化合物を分解する能力を持っています。さらに、マルチフェロイック光触媒の強磁性特性により、浄化され水中に分散するマルチフェロイック光触媒は磁石によって容易に回収・リサイクルできるため、二次汚染の防止にも寄与すると考えられます。

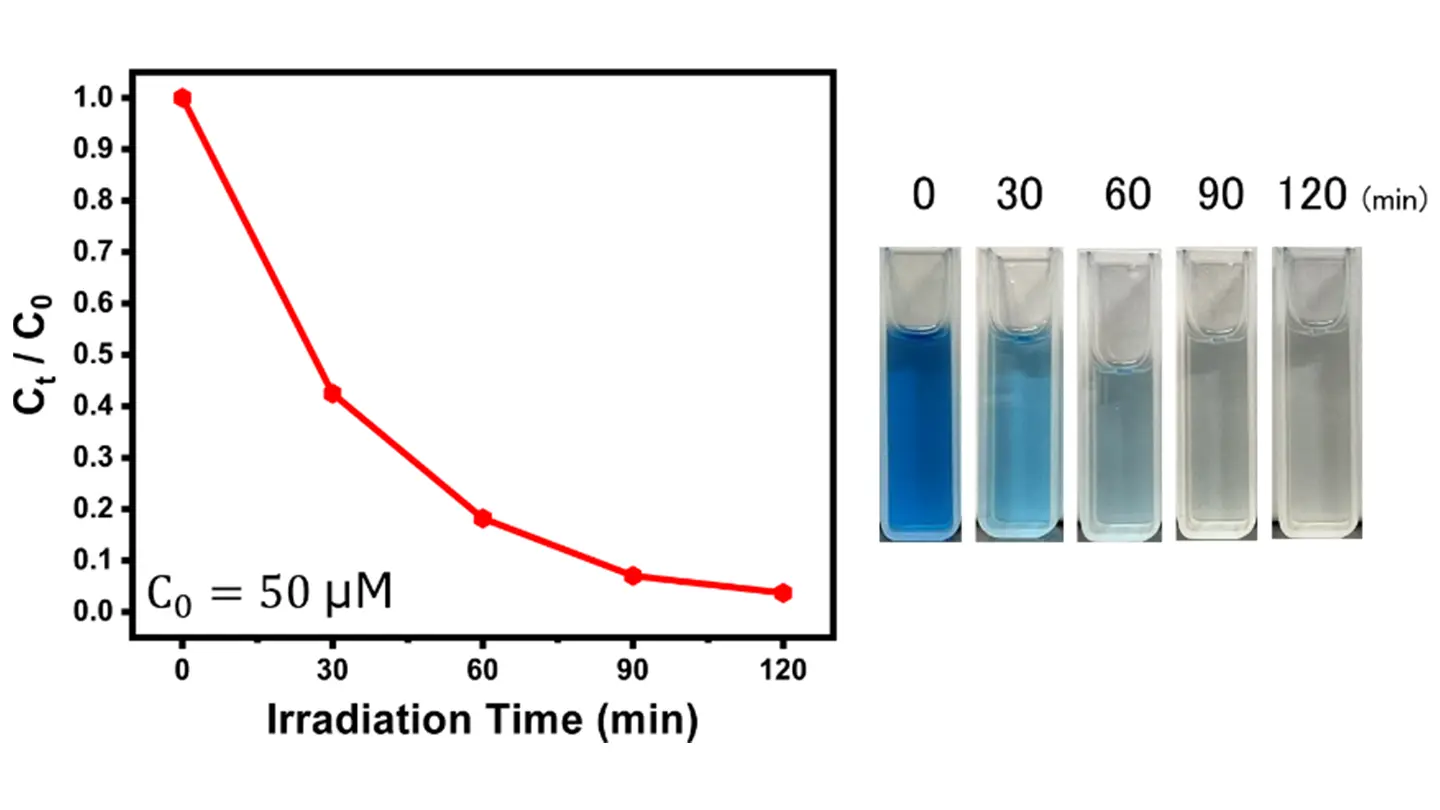

図1には、マルチフェロイック光触媒を用いた水中のインディゴ(初期濃度 40 μM)の光分解反応の結果を示しており、120分の反応後にインディゴ濃度が0に近くなることが明らかになりました。

展示内容

SDGs[用語6]の達成には、環境に優しい技術を活用し廃水を浄化することが不可欠です。太陽エネルギーはグリーンで豊富な再生可能エネルギーの一つであり、光触媒と太陽エネルギーを利用した水中の有機化合物の分解は、環境に優しい廃水の浄化に最適なソリューションです。図2のように2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の「住友館」にてマルチフェロイック光触媒材料とデニムの染色廃水の変化が展示されています。

社会的インパクト

マルチフェロイック光触媒Au-BiFeO3ナノ粒子を廃水に添加し、太陽光に晒すだけで、環境に負荷を与える有機染料を太陽光の下で除去でき、水中に分散したナノ粒子は、磁石によって簡易に回収することができます。これは、大量の廃水を扱う産業にとって、浄水作業の大幅な効率化につながります。以上のことから、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点から創出された、マルチフェロイック光触媒Au-BiFeO3ナノ粒子を活用した浄水技術はSDGs達成に向けた画期的な進歩と言えます。

今後の展開

本研究が開発する先端技術は、デニム産業を越えた広範囲にわたる環境問題に対する解決策を提示する可能性を秘めており、さまざまな環境に負荷を与える物質の分解にも効果的であると期待されています。たとえば、PET(ポリエチレンテレフタレート)製造における廃水、有機フッ素化合物(PFAS)[用語7](PFAS)、細菌、ウイルスなどが候補として挙げられます。今後は、さまざまな分野の研究者や企業と協力し可能性のある応用先を探索し、さらに幅広い分野での環境負荷軽減を目指します。

付記

本研究は、JSPS科学研究費助成事業(JP23K04369)の助成を受けたものです。また、東京科学大学のWorld Research Hub Programおよび東京科学大学の生体医歯工学共同研究拠点により支援され、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点において行われました。

用語説明

- [用語1]

- マルチフェロイック:強誘電性、強磁性、強弾性などの「強的(ferroic)」な性質を複数併せ持つ物質。電場の印加によって物質の磁化が誘起される(電気磁気効果)など、従来材料とは異なる新奇な応答反応を示す。

- [用語2]

- 強誘電性:外部から電場を加えると電気分極が生じ、その分極が電場を除いても残る性質。

- [用語3]

- 強磁性:外部から磁界を加えると磁界と同じ方向の磁気を強く帯びるとともに、外部からの磁界をゼロにしても強い磁気が残る材料の性質。

- [用語4]

- 強弾性:外部から応力によって材料内部に自発的なひずみが生じ、そのひずみが応力を除いても残る性質。

- [用語5]

- ラジカル:触媒反応におけるラジカルとは、不対電子を持つ非常に反応性の高い分子や原子のことであり、化学反応の中間体として生成・消失しながら、反応の進行に重要な役割を果たします。

- [用語6]

- SDGs:「Sustainable Development Goals」の略称であり、持続可能な開発目標との意味。

- [用語7]

- 有機フッ素化合物(PFAS):4,730種を超える有機フッ素化合物の総称。自然界で分解しにくく水などに蓄積することが分かっており、人への毒性も指摘されており、国際条約で廃絶や使用制限している。

関連リンク

東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所

特任教授 岡本 敏

- Tel

- 045-924-5340

- Fax

- 045-924-5044